从渡渡鸟到达尔文的螃蟹标本,欢迎来到“纸上博物馆”

凯特·迪思顿,佐薇·西蒙斯

编者按: 创办于1860年的牛津大学自然史博物馆经过了一个半世纪的积淀,收藏了超过700万件科学样品,包括500万个昆虫标本、50万个化石以及50万个动物标本。那里还有大量珍贵的科学研究档案,是世界上重要的自然科学研究中心之一。

也许没有人比博物馆工作人员更了解博物馆本身的历史,也没有人比他们更了解藏品背后的动人故事。《牛津大学自然史博物馆的寻宝之旅》由该博物馆档案馆与图书馆馆长凯特·迪思顿(Kate Diston)和昆虫展品负责人佐薇·西蒙斯(Zoë Simmons)撰写,挑选了最具代表性的80多组藏品。

翻开这本书,伴随着入场曲《渡渡鸟加伏特舞》,你便立刻进入了牛津大学自然史博物馆的奇幻世界,这里有世上仅存的渡渡鸟软组织标本、最古老的蛇颈龙的头骨、被称为“红夫人”的奇特红色智人骸骨(后被证实是男性骸骨)、女化石猎人玛丽·安宁发现的鱼龙化石,还有各种古老精美的昆虫、动物、矿石标本等等。另外,作者也不忘“八卦”了一下博物学家、收藏家的各种奇闻逸事——达尔文除了研究物种起源还有收藏螃蟹标本的癖好,鱼龙化石的收藏家威廉·巴克兰对远古生物的粪化石极其迷恋;搜集昆虫标本曾是英国上流社会的时髦爱好;即便是有名的科学家也曾被假化石“欺骗”过……

经出版社许可,本文精选了该书的若干章节供读者先睹为快。还等什么?欢迎来到专属你的“纸上博物馆”。

《牛津大学自然史博物馆的寻宝之旅》 中信出版·鹦鹉螺 图

未完成的拱门

博物馆中有许多典型的维多利亚时期新哥特风格设计的装饰特征,极好地反映了其建造时期的地域特点。其中许多特征受到一些拉斐尔前派艺术家及博物馆的支持者约翰·罗斯金的影响,后者曾与牛津及牛津大学联系密切。虽然漂亮的玻璃屋顶等许多结构能够将设计付诸实践,但由于资金匮乏,还是有很多设计内容无法实现。博物馆的建筑师和设计者在建造罗斯金和阿克兰的“科学殿堂”时试图加入的细节,要比预期中昂贵得多。

其中一部分从未完成的设计就是博物馆的拱门。当时有两种关于拱门的设计方案,第一种出自拉斐尔前派的创始人之一托马斯·伍尔纳,而第二种由伍尔纳及与其同时期的约翰·亨格福 德·波伦共同提出。这两种设计都包含宗教肖像符号,尤其是亚当和夏娃。第一种设计被完全弃用,这很有可能是因为它没有很好地将宗教与科学结合在一起,仍然通过传统方式表现亚当与夏娃由于追求真知而被赶出伊甸园。第二种设计得到了部分实现,它同样使用了亚当和夏娃的形象,但将一个天使置于顶部,天使手持书本和生物细胞。曾有传闻,说受雇前来完成这一复杂雕刻的爱尔兰石匠詹姆斯·奥谢和约翰·奥谢由于制作了门廊中的其他石刻而被解雇。然而,实际上两人是由于大学资金匮乏才离去,留下尚未完成的作品。

毋庸置疑,对于很多维多利亚时代的科学家而言,基督教信仰和价值在他们的生活中扮演了重要角色。但是,伍尔纳和波伦的设计证明,在这座博物馆的设计者心中,科学和宗教这两种对立的思想同等重要,而且在他们探索自然界的过程中,科学的重要性逐渐增加。

牛津大学自然史博物馆的未完成拱门(本文图片均为中信出版·鹦鹉螺 图)

渡渡鸟

作为物种灭绝的代名词,多年以来,渡渡鸟(Raphus cucullatus)所代表的意义已经远远超过一种不会飞的鸽子。渡渡鸟首次被记录于1598 年,灭绝于 662 年。这一物种现在已经被层层迷雾与故事环绕,其中最著名的当属一种迈着鸭子步的、略显蠢笨的胖鸟,被造访它生活的岛屿的水手们吃到灭绝的故事。

作为毛里求斯的特有物种,渡渡鸟是一种地栖性鸟类。在它们生活的岛屿上,没有哺乳动物掠食者会侵扰它们的巢穴。各方说法都表明它们的肉实在称不上美味,因而即使确实是人类的原因导致它们灭绝,也应当是生境(栖息地)退化和荷兰水手将此地作为长途航行中的停 歇地时引入家猪的综合结果。猪是陆地食腐动物,食欲贪婪。独立进化而来的渡渡鸟在它们面前毫无招架之力。

鉴于渡渡鸟在现代文化中的著名程度,得知尚存于世的渡渡鸟标本数量异常稀少这一事实可能令人十分惊讶。虽然人们根据亚化石遗迹和铸型制作了渡渡鸟骨骼标本,然而其实没有完整的渡渡鸟骨架存世。少数人造模型参考了一些根据活体标本创作的绘画和插图。

在所剩无几的珍贵标本中,本博物馆所藏的标本尤其独特。这些标本是这一物种在世上仅存的软组织残余,可以说是最宝贵的藏品。这部分组织曾经是一件完整剥制标本的一部分,在 17世纪展出于伦敦的特拉德斯坎特博物馆。后来,特拉德斯坎特系列藏品被赠予阿什莫尔博物馆的创建者伊莱亚斯·阿什莫尔。这就是牛津大学自然史博物馆所藏渡渡鸟标本的来源。

世上仅存的渡渡鸟软组织残余

渡渡鸟的爪子

鱼龙的最后一餐

鱼龙是一种仿佛鱼类与海豚混血的生物,也是一种已灭绝的海生爬行动物。它是中生代恐龙称霸时期的代表性海洋生物,生活在大约距今9 000万~2.5亿年之前。博物馆藏有多种鱼龙的大量残骸,其中一件标本与一名著名化石猎人尤其有着有趣的联系。

这件标本是玛丽·安宁在莱姆里吉斯发现的,其腹腔中有看似石化食物的残留物。这些物体中包含大型的鱼类鳞片和脊椎,经鉴定属于叉鳞鱼属(Pholidophorus)。令人尊敬的威廉·威洛 比·科尔先生从安宁手中购得这块标本,并在1836年之后的某一时期,将它赠予牛津大学地质学讲师威廉·巴克兰。这块标本之所以会来到巴克兰的手中,是由于他对研究侏罗纪生物消化系统的学术兴趣,尤其是他对粪化石(coprolites,来源于希腊语,意为“粪石”)的迷恋。

1829 年,巴克兰根据在莱姆里吉斯发现的一些土豆形石头,基于其与这些海生爬行动物同时出现以及其中所含的骨骼、鱼鳞和小型鱼龙的骨骼等信息,鉴别出这些是石化的鱼龙粪便。巴克兰还曾对约克郡柯克代尔洞穴中发现的已灭绝鬣狗的共生物进行了著名的研究。

亨利·托马斯·德拉贝什以绘画的方式延续了这一主题。他用水彩绘制的《杜利亚安提奎尔:远古的多塞特郡》(1830)展现了早侏罗纪海中的场景:随着海生爬行动物和鱼类之间吃与被吃的日常活动,粪化石掉落海底。德拉贝什随后聘请艺术家乔治·沙夫为此绘制了图版印刷品,这些作品随后被出售用以援助安宁家族(安宁家庭从其非凡的化石发现中收益甚微)。博物馆的档案中就存有这样一份插图。

这件标本最初被鉴定为科氏鱼龙(Ichthyosaurus communis), 但2015年古生物学家迪安·洛马克斯和朱迪·马萨尔再次对其进行了鉴定。认为它应该是安宁鱼龙(Ichthyosaurus anningae) 的亚成体。安宁鱼龙以玛丽·安宁命名,这里展示的正是玛丽亲自发现的少量标本之一。

鱼龙的化石标本

达尔文的螃蟹

查尔斯·达尔文在剑桥大学度过了本科时光,毕业于1831年。在此期间,他经常与身为学校讲师和植物学家的约翰·亨斯洛讨论关于自然界的问题,并建立了终生的友谊。正是亨斯洛在拒绝了小猎犬号的博物学家和船长助理的工作之后,推荐了达尔文担任这一职务。在接下来长达5年的航行中,达尔文和亨斯洛继续通信交流,而且亨斯洛的工作是影响达尔文后来的著作的重要因素之一。

在随小猎犬号航行期间,达尔文不仅进行了生态学和地质学观察,还采集了大量的自然史标本。在回到英国之后,这些标本被委托给多位科学家进行研究。甲壳纲动物标本,或者说螃蟹、虾和龙虾等,都被送到托马斯·贝尔处——现在他对海龟和陆龟的研究更加出名。当时大家都把贝尔当作研究小组的专家,但他的工作进展缓慢,一直未对这些标本进行恰当的描述。这些标本在贝尔的柜子里安静地沉睡了许多年,直到1862年,被首位霍普动物学教授约翰·奥巴代亚·韦斯特伍德代表大学博物馆购得。韦斯特伍德一同购买的还有许多其他标本和材料。

有时候,博物馆中的标本会讲述一个非常私人的故事。最近,人类骨骼学研究人员凯瑟琳·科拉科夫卡博士对博物馆中人类残骸标本的研究工作就揭示了这样一个故事。

博物馆中保存着许多不公开展示的标本,也许其中最多的藏 品类型之一就是人类残骸。与博物馆中许多其他陈旧标本一样, 这些藏品的收集首先从基督教堂学院开始。在18世纪,马修·李博士开始收集标本,用于医学教学。临终前,他将一些标本和一笔资金捐赠给他的母校基督教堂学院,用于支持一位解剖学高级讲师的工作。后来,历任“李氏解剖学高级讲师”都继续为医学教学捐赠更多标本,其中最大的捐赠人是亨利·阿克兰。1850年建立大学博物馆的时候,阿克兰也带来了自己的解剖学和生理学标本,包括一些人体遗骸。

整个19世纪,大学的成员们经常将探险 中带回的标本加入其中,使藏品不断得到丰富。 到19世纪晚期,整个系列藏品已经有超过1400件标本。

最近的研究项目发现了一些有趣的标本,比如一个18世纪牛津人的头颅顶部。这件标本大部分的额骨和顶骨缺失,并且缺失部分的边缘光滑,暗示造成这部分骨骼缺失的外伤已经完全愈合。头颅内部的状态也为此提供了一些解释,附着在骨头表面的三个标签详细地讲述了头骨主人的故事:

这个头骨的主人当时正在清理牛津圣玛丽马格达伦教区的一口井,井壁的岩石突然崩塌,将他掩埋长达7个小时。他获救之后,查尔斯·诺斯爵士立刻对他进行了救治,治疗持续了3 个月;在此期间,病人头顶的大块骨骼变得松动。由于骨骼松动(导致)的疼痛,病人要求诺斯爵士取掉松动的骨骼;但是诺斯拒绝了这一要求,认为这将是致命的。然而,病人自己坐在......前,自己用剃刀切掉了骨头。不久,另外一块骨骼也松动了,诺斯爵士花费了一年半的时间才让病人(痊愈?)......后来的4 年时间里,这位病人踏上了一条非同寻常的道路,习惯于参加解剖课程并在课上展示自己。后来他去世了。事故发生在 1760 年左右,圣玛丽堂女校副校长史密斯博士(根据托马斯·纳普的说法) 获得了头颅和其他骨骼。

破碎的头颅骨头

奥雷利安协会与《英国昆虫的自然史》

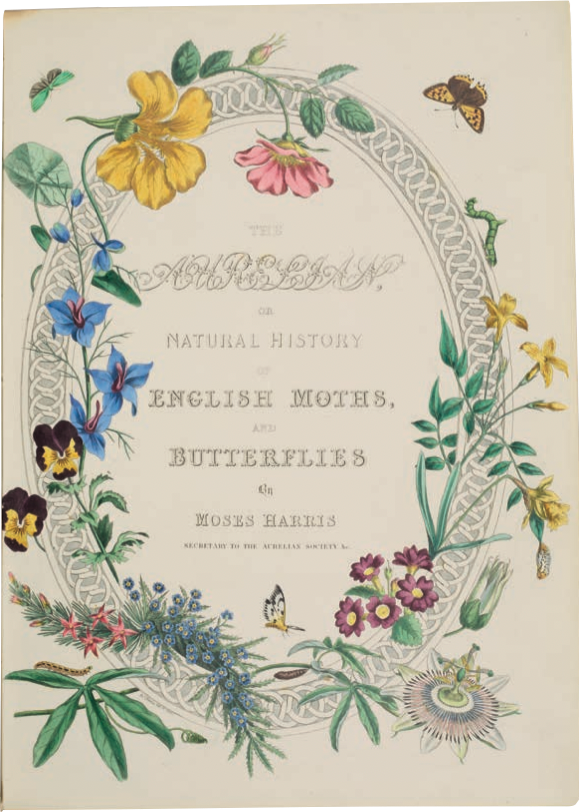

从 18 世纪末期到 19 世纪早期,昆虫学研究在绅士和淑女中十分流行。其中,蝴蝶和蛾类标本尤其是大家采集和讨论的热门对象。然而,事情并非一直如此,因为采集标本需要穿着怪异的服装和携带装满采集器材的大包出门,许多早期爱好者因这种不寻常的消遣而备受指责。摩西·哈里斯所著的《英国昆虫的自然史》一书极好地描绘了他们这种不同寻常的行为:一位年轻人(很可能就是哈里斯本人)在野地里摆好了姿势。

爱好者的人数迅速增加,许多协会也在欧洲各地成立又解散。在18世纪的最后几十年里,仅伦敦就有10多家协会。其中,成立于18世纪20年代的奥雷利安协会是世界上最古老的动物学协会之一。奥雷利安协会定期在伦敦交易巷的天鹅酒吧集会。成员们采集并记录各种昆虫标本,尤其是蝴蝶和蛾子,并热烈地讨论标本和收藏的艺术。然而,由于储存标本及相关文字资料的天鹅酒吧在不到30 年之后的一场大火中被焚毁,我们现在对这一协会所知甚少。而成员们再也没有重聚,也许是大火中的损失让他们过于心碎。

我们对奥雷利安协会仅有的了解来自少数出版物。这些作品曾经为一位成员的外甥摩西·哈里斯所有,他在协会存在时尚且年幼。哈里斯撰写了当时最完整的关于英国蝴蝶和蛾类(鳞翅目昆虫)的著作《英国昆虫的自然史》,于1766年出版。他还是1762年重建奥雷利安协会的人员之一,正如他在书中所述:“我们现在的协会在旧协会的灰烬中重生,正如涅槃的凤凰一般。”尽管新协会持续时间比旧协会更短,但它无疑是许多随后成立的昆虫学协会的先驱。

哈里斯从野外采集标本,他在这一过程中获得的知识也在作品中得到了体现。尽管在书中他并没有命名任何新的物种,但他经常在描述中加入自己所观察到的特征,例如特定物种的飞行方式等。

虽然哈里斯对昆虫标本的描绘通常十分精准,但是这些插图的内容十分风格化,常包含无关的物体、昆虫及植物标本。不过,这些插图仍令人赏心悦目。尽管这本书的内容并无创新性或革命性突破,它仍然是当时最为著名的关于鳞翅目昆虫的作品,而且是英国历史上伟大的昆虫学经典著作之一,这无疑得益于它的美和魅力。

摩西·哈里斯所著的《英国昆虫的自然史》