展评|《动情》之“动”:中国现当代艺术史中“情”的线索

我早就知道,在上下三层的展厅往返穿梭间,我无非扮演了临时侦探的角色,在沉郁或热烈的色彩中间捕捉一类情氛及其走向,寻找情字在20世纪下半叶中国艺术中的寄身。然而,我愈走愈发现观察对象的隐秘与难以捉摸:不同于同时期文学中因语气、修辞而较为轮廓分明的抒情,美术中情的语言像一套暗语。《动情》中的文献部分因此像一把钥匙,打开了这些艺术创作身处的话语场,叩问一条有启发性和回响的、重述中国现当代艺术史的路径。“情”对社会主义艺术原则的商讨与对话也因此以复调的形式展开。

1956-1957与1960-1962是展览细描的两个相对宽松的窗口时期,一些相关于“情”的建制的努力、话语的尝试和个体的创作后来未能大规模展开,在这两个时期却得到了相对密集并彼此呼应的集体实践。值得注意的是,在这些创作、争鸣与建制之中,心态、动力和方向的差别无处不在。《动情》敏于对这些差异作出更加细化的区分和描述。通过案例的挖掘、联缀、比对和诗性的编配,展览一边将组织和自发、构想与实践、复义与单向度的不同尝试纳入一个动态的共同谱系,一边以相对理性的批判距离,腾挪于公与私、政治与艺术之间的各类情势之中,并细察在一体化框架之下,这些以情行事的实践相互扞格、生发之下的全貌。

材料的呈现大致沿三个层面的线索:社会主义文艺原则的通行话语,文艺界内部的争鸣,以及各类发掘情感能动作用的实践。这些材料的编配和呈现,是以案例研究结合历史再想象的方式进行的。以1956-1957年的线索为例,在“反右”之前、双百方针下短暂的宽松时期,展览借毛泽东主席《同音乐工作者的谈话》引入艺术民族化的并行议题,并将其放置在中苏关系发生变化、民族主体意识萌发的背景之中,将苏俄解冻文学的译介、1955-1957苏联美术家作品展览会等文化交流事件同民族性边界的辨认过程相并置,展现其中的张力。一方面是《中国画》、《版画》等杂志的创刊与北京中国画院的成立:这些新的建制要求在变化的社会政治情境中重新定义民族艺术传统,也呼唤使用油画、版画等舶来媒介表现建设热情与多民族共情。一些此前较少在这一语境中得到讨论的材料也被整合进这条线索,如自1956年始首度陆续出版的毛泽东诗词,以及随之成为民族艺术创新样本的毛泽东诗意画——在传统中国画改革的基础上诞生的浪漫主义式的一类创作。另一方面是以《美术》杂志一系列“创作问题讨论”为代表的争鸣,指向将印象派、现代派、自然主义等艺术遗产与“人性”、“情感”、“讽刺”、“日常”题材纳入框架之内的种种可能性。展览不仅将目光聚焦于这类讨论的艺术与话语实践,还将短暂存在的北京艺术师范学院(1956-1964)纳入视野,试图从机制层面探索其在拓展感受力边界方面的作用。

《动情》中1960-1962年的线索是双百期间线索的延伸。1960年冬,在“调整、巩固、充实、提高”的八字方针下,文艺界迎来另一段相对宽松的时期。各类绘画形式在用于展现民族、边疆题材时,“情”的舒展成为展览关注的核心。展览“共情政治的驱策”部分选取了《黑龙江版画——旅行新疆版画展》(1962)中的十二幅版画作品,是北大荒垦区的晁楣、张桢麒、杜鸿年、张路四人赴新疆写生所作。这些作品带动了一种新鲜的视觉形式,也呈现出一致的情感姿势(这在此部分的文献材料中有更为明确地体现,这些材料片段性地挖掘了美术机制和话语对于这种情感姿势的培养和组织),画意中既有辽远边疆所互通的静穆苍凉之情,也有农耕与游牧文化碰撞下牧歌式的浪漫。与这些版画遥相呼应的是展览一层1960-1962年“情的现场”部分:这部分既陈列了国画家傅抱石领导的江苏国画院所作“山河新貌”展中相关作品,也有1962年美协的“西藏写生画展”,而文献陈列部分又将这些边疆写生题材的作品与《第二届全国美术展览会的国画》(1957)中以笔墨模仿素描、图式化再现革命人物的《保卫边疆》一图相互对照。通过对比的策展语言,《动情》呈现了写生的风旗下“情”的政治:如果说“写生”关乎现实主义文艺的指导原则,是艺术家到群众中去、理解并反映生活的的基本方法,那么其关节处或许并不仅在于捕捉现实的“似”或“不似”,而更在于再现现实时是否使用一类朴实易懂、具有明确标识和表意能力的绘画语言。这些具有强烈抒情意味的写生作品呼应了展览一层“机制与话语”部分马祥徽《美术的“动情”、“说理”及其他》(1956)一文。与此前蔡若虹《开辟美术创作的广阔道路》(1954)类似,两人主张艺术的功能并非“某种政治概念的图解”;相反,美术作为一类造型艺术,不擅“理性的说教”,而最擅“情感的感染”,能够通过“组织形象”“组织[…]读者的情感”。在这一语境下,画面中流动的情感溢出公式化的、单一的表意图式与象征体系,共同构成一类致力于多义复指的艺术。当然,这一未必全然实现的艺术形式,仍然纠缠在文艺与社会语境的二元框架之中。

复指之情

“情”的复指性提出诸多问题,展览借1962年关于石鲁的一场讨论还原了这一现场。石鲁泼辣的野笔既无法在国画传统中轻易解码,也难以化约为表意明了的符号。然而在展览回视的目光中,这些革命题材的作品却有力地超越了政治性与艺术性的二元关系;文艺框架中“情”的合法性问题因此能够如展览的叙事所提示的,转译成新时期“美术讨论中框架性的问题”:传统、遗产、革命、生活,这些限定词汇本应向更广阔之域打开。“广阔的道路”是这两个时期的讨论中经常倚赖的暗喻。浪漫地再现现实并赋之以历史的豪情并不是唯一的道路。新时期的巨变之下,一切经验与情思都处在革命与建设的话语之内;借用石守谦的观察,当文化冲突深入到个人生活里层,会逼出一种新的抒情可能。剧变之下的复杂人性,以及渗透于日常的私密情感——这些新的可能,是否以及如何在规定的框架中获得空间,并在图像的抽象之下,统合并唤起在文字语言的线性表达下难以细数的一类情感经验?

展览二层的“生活常情”部分提供了介入问题的一种巧思。正如展览注意到的,革命不仅是政治行动,也是对人的精神与生活的塑造。在这一语境下,个体的日常琐屑与闲暇时间固然同样是被规划与组织的对象,但也有能力逸出普遍的定义与规训。展览呈现了建国后艺术中并不常见的闲暇情景。平常乡镇的闲谈与劳作,冬日书店门前的排队等待,下工回家时的相互致意,岳王庙里进香的人群,山茶树下打乒乓的女学生:这些场景和题材的选择固然蕴含着一些图式的信息,但也以闲笔中寻常的生活与人情捕捉了时代生活的另一些方面,补充了典型化场景和形象中缺席的部分。同时,正如武德祖《人物》素描系列中对普通人放松神态的捕捉,这些疲惫、漠然、中性甚至难以解读的神态是通行的美术框架中筛出的部分,但今天看来,也正是这一部分逃脱了规训。生活常情的难以规训并不仅在于它身处公私空间的交界地带,还在于针对日常的艺术表达往往展现生活中自然流露的、即兴的情境(spontaneity),这些情境既标记了集体中的个体存在,也因随机性而能够向各种可能敞开,从而蕴有突破结构的可能。这也为我们今天讨论这种突破的可能性时,提供了有限的历史参照。

宗其香,《花间激战》,1961年,纸本彩墨,42.5×27.5厘米,作品由势象空间惠允。

寄情自然

无论在“生活常情”还是展览的其他部分,自然都常作为寄情的对象,作为逃离现实的象征。这其中少见真正的荒野,而大多是乡野、公园、航行海域及城镇花木等,也即一类“中间景观”:与世俗生活与斗争平行存在,易于接近并指向永恒的域外之地。它作为一片协商区域,中和了日常的局促、动荡和恐惧之感。换言之,自然与社会语境形成微妙的拮抗关系,正如宗其香的《女人体》(1956):画面被靛青与乳白的两块帷幔分割,占据图像中心的是闭目沉思的女性胴体。抛开将后印象派的技法与色彩用以写实的手法,作品对身体的使用也意味深长。简单的构图下,帷幔的花色与质地都十分普通,难以成为解读社会属性的符号。社会属性的模糊又对接了强烈的自然属性:在或许短暂的一瞬间里,这是一个未能被通行话语和此时美术学院的训练模式截获的身体。画面主体的身体与她低回的情绪得到了更紧密、更人性的衔接。

作为寄情自然的传统主题之一,舟楫在《动情》中频繁出现,它折射的不同情感切面也对应着串起展览各部分的隐含线索。展览二层以“知音与孤独”开始,引入位于抒情核心的群己关系。“知音与孤独”始于一类克制的孤寂,继而借一组与船有关的作品唤起舟舫雅集的文人传统,由个体的忧郁向周围的世界展开。在沈从文1957年“反右”开始后第二天画下的一幅速写中,伶仃的一叶小船平衡了人车拥攘的外白渡桥的喧腾,船上没有艄公。作者题记写:“艒艒船还在作梦,在大海中飘动。原来是红旗的海,歌声的海,锣鼓的海。(总而言之不醒。)(六点钟所见)”。这里的“梦”、“不醒”以及私密想象空间的留存都指向在与时代的抵牾纠缠中,一种保持情感鲜活的可能。此后,在《文艺八条》背景下写作的《抽象的抒情》中,沈从文试图为私密的梦与“情”留出空间:“对生产对斗争知识并不多的知识分子,说什么写什么差不多都像是即景抒情,[…]这种抒情气氛…也是一种自我调整,和梦呓差不多少”。这种私密意义上的“有情”于是成为“事功”之外的余地,是间隙之中的自我放逐与暂时的喘息。

梦呓般的抒情作为一类无害的遣怀,“可以不理”,最好不理,但无论是速写中小舟与大桥上游行队伍的并置,还是与速写一同陈列的董钢《无题》中横斜的小舟与红旗的大船隐约相牵,类似的构图都提示情的个体与“事功”的另一层关系,即一颗温热的心是否必然关联、又如何关联社群。有情人最难忘情;正如张新颖注意到的,沈从文一直惦念和新的国家情感的联系,热切地想到“群”里去,投入“热火朝天的做事”里面。时代的变动使他感到“似乎在一种完全新的感情中”。社群中的个体长久地在这两类用情之中徘徊。无论是矛盾的哪一面,真正的私情空间并不存在;情的主体和社会之间并非简单的隔绝、疏离与逃避,而必然身处集体与历史的时空之中,并在个体与社群的失谐之处展开。如策展人苏伟指出的,在建国后的文艺创作中,社群具体地赋形于系统化的政治、文化建制之上,直接传导至每一个创作的个体:他们既面临在何种程度上、与谁交流艺术的困境,同时又面临将个人交付社群、让渡个人情感的要求。同时,来到50年代的美术工作者身份背景多样,彼此间的创作谱系呈现出巨大的异质性和冲突,他们此前的人生和艺术轨迹也跨越在20世纪初到新中国成立前后的几十年时间。如何面对和整合1949年之前的经验,容身进新时代的同志-同行的关系中,本身即是一个严峻的问题;再加上一些创作者转变为文化官员,种种这些都促成了复杂的心与手的关系。

“遥望”与“自鉴”

在让渡与坚守之间,个体不可避免地面临自我的边界问题。展览关于反讽的“距离与组织”部分就处理了这一问题。标题“距离的组织”取自卞之琳1936年的同名短诗,诗中“盆舟”的典故又呼应着展览中随处可见的舟楫。诗题本身就意含对文本的反讽:文本恰恰溢出了组织的动作的溢出,是远近、大小、虚实、去来之间的无穷动游戏。作者此时尚未赴延安和晋东南,在“掀帷望远”和“自鉴”之间往复踌躇。诗中暗示了个体身处历史之中的迷茫情绪,“灰色的天。灰色的海。灰色的路。 /哪儿了?”,但抒情主体又同时开展了对这个小我的反讽。诗中的盆舟来自《聊斋志异》:家中的门人拨弄盆中的草编舟,海上的船就随之倾覆。“好累呵!我的盆舟没有人戏弄吗?”诗的情感借反问句含蓄地迸发,传递出被浪潮席卷方向的希望,并不惮于嘲弄这种软弱。从这个角度说,诗作与其展现了抒情自我在不同选择间迅疾的变换,不如说它是起于个体经验的,对矛盾、脆弱的复合自我的忠实。这个自我恰恰是藉反讽的力量充分呈现的。展览“距离的组织”部分中,无论是赵文量《返城的小知青》(1969)中与像章一同呈现的持重的面容、迷茫的目光、没来得及摆正的身体,还是吴大羽《无题175》(约1950)中小丑帽下的双重面孔/面具与愕然表情,都体现在对外物的观察之中朝向自我的审视和讽喻,也拒绝给出一类清晰的情感标记。

“距离的组织”的文献部分借关于“对内讽刺画”的讨论,将自我的边界问题推及到人民概念的边界,承认集体自我的多面性。这样的自我认识也曾一度被吸纳进入文艺内部。展览审慎地标识出了如此若干未得到充分实践的面向:在展览一、二层关注的1956-1957、1960-1962及相邻时期中,作品及讨论中的张力与情感召唤大都源于这弹性的边界、以及国际范围内的敌我边界在文艺界的回声。“内与外”作为展览一层的主题之一,也指向在中苏关系以及社会主义阵营内部发生裂变之际,普遍的情感及艺术方法是否存在、能否成立的问题。这一时期的英国版画展览(1956)、《芬兰版画选》(1957)等,以及1956年前后在苏联“写真实”影响下的“第四种剧本”(《布谷鸟又叫了》,1958,黄佐临导演),都代表向外探求、将外部声音纳入革命主体的一类尝试。

在这向外的遥望中,舟楫的意象再次出现:展览的一层部分以吴印咸的摄影作品《帆》(1959)引入了艾青《在智利的海岬上》(1954),用隔海的热望呼应盆舟的拨弄。无论是遥望的向外期待,还是拨弄的内外联动,其中的内外边界问题仍能折合成对主体复义性的思考,并为我们对其中呈现出的种种张力——自内向外的愁眼与具体实践的限制之间,一元性的主体建设与尝试有限地超越单向度的主体之间——提供思辨和批判的可能。展览借米谷《我爱林风眠的画》(1961)一文提示了这一点。正如王德威注意到的,林风眠在《江舟》(1940s)中将传统的写意手法、隐逸的江舟符号与西方表现主义的野性山水相糅;寂寥的情绪与存在主义的痛苦两相激发,生产出一类新的情感表达,一类与它所借鉴的一切传统相异的表达。不同传统的融合促生了新的情感结构,这一动态过程召唤出《动情》之“动”:边界流动、内外互动中一套复合的情感符码。以吴印咸的《石景山钢铁厂》(1960或1962年)为例,大炼钢铁的题材在形似古斯塔夫·多雷《神曲》版画插图的构图中得到状写,图像因此拥有了一类溢出任何单一象征系统的复杂情味。

观念的面孔

《动情》的英文译名为community of feeling(情感的共同体)。这个短语来自弗吉尼亚·伍尔夫的小说《到灯塔去》:人群中的拉姆齐夫人感到了一类“情感的共同体,仿佛隔开他们的墙壁已变得如此之薄,[…]一切几乎都处于同一条溪流之中”。如果将海报中象征动情的细线看作抽象的莫比乌斯环的片段,也即展览三层观念艺术部分借“莫比乌斯环”指代的一类模糊内外边界、联结个体的纽带,那么人的情感究竟何以共通、内外相衔的关键扭转如何发生?展览三层的观念艺术部分延续了一、二层关于“动”情机制的讨论。如策展人苏伟所说,框架感与框架的移动和变化,是促成这种从贯穿、勾连的视角观察20世纪50年代至今艺术线索的前提。全球化框架和新的主流价值在1990年代的浮现,成为展览三层提炼情感机制的基础。这一部分始于一张复合的面孔:恋人藉由爱获得的共同身份在《芬·马六明》(1993)雌雄同体的形象中得到了隐喻的再现。“情”最直接的含义直到此时才得到打开,这一事实也如一面镜子,照出此前被压抑的爱欲,同时向不断定义之中的社会身份发出诘问。

与“知音与孤独”所暗示的一样,个体的悲欢无往而不在社会结构之中:在洪浩《世界防御设置要图》(1995)中,艺术家借用地图和典籍这种权威形式,将随机的人类表情、身体与活动置于国界的任意切割下,并任由其与战斗机、鱼雷、布阵图坍缩至同一平面。图像的情感召唤来自版图上那些凝视、说话、拥吻、渴望的面孔:这些面孔是关于个人的一切真相向他者、社群、政治敞开的门户,是“社群的唯一场所”。而面孔所代表的、无法化约为抽象概念或数字的真实生命,一边质问着布阵图所代表的暴力的合法性,一边无力地暴露出暴力之下个体的脆弱。展览一、二层的作品中随处可见面目模糊的远景人影、群像身影与背影:无论这些被虚化的人是否源自山水传统、宏大叙事、集体观的要求,或一类对脸谱化审美的回避,它们都与展览三层被放大、被审视的面孔形成意味深长的相互映照。在马秋莎《从平渊里4号到天桥北里4号》(2007)中,一张痛苦的面孔始终面对镜头讲述个体青春期时期平凡的经历。最终,肉体的痛苦验明了叙述的痛苦,也犹如莫比乌斯的一扭打通了身体与身体的边界、开启了作品与观众间的情感隧道,但这种连通的剧痛也使这一作品成为展览中最为私密的作品之一:观看打通的不仅是同情与理解,还有恐怖与恶心(abjection),它们连同痛苦一起,时刻提醒着人的有限、有涯与必朽。

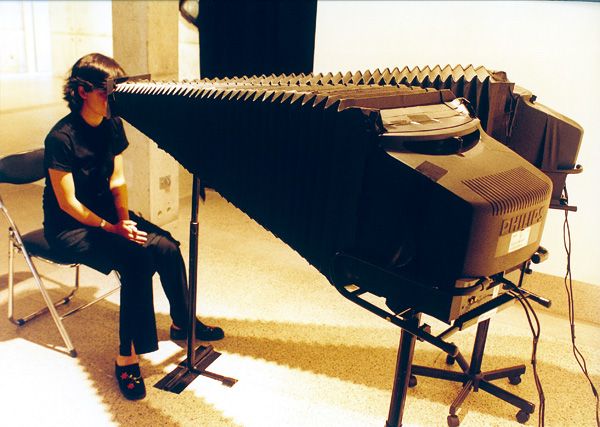

怕与爱的共同登场开启了展览观念部分的另一维度:那些被认为是消极的情感——痛苦、恐惧、恶心、愤怒——是否必须或能够被消化,和解,或者是否通向以情感行事的可能。这些情绪在三层展厅中不断出现。以杨涛《喷泉》(2019)为例,体面人遭遇了不明绿色液体的喷射,在蛮力的冲撞下暴露了软弱的面目。自画面左下方射出的喷泉以污秽、怪诞的形态出现,扰动并冲破精心维护的秩序与平衡,解构着污秽与清洁、危机与秩序间的二元对立关系。诸如《喷泉》的作品质疑着既有的知识结构与价值判断,如陈劭雄的《视力矫正器3》(1996):观众坐在这个双屏装置前,透过窥视孔分别从左眼和右眼看到内容类似、但视觉信息并不相同的两个图像(影像),左右眼无法接受相同的信息,因而无法在头脑中整合成“一个”图像。作品通过改变双眼同时观看的模式,邀请观众直观地见证主观感情与判断的不可靠。主观感受真实(real)但可能不真(true),这直接指向分享个体情感的合法性问题:如果每个人的视角和情感都无法代表真理,那么主观的、不可靠的情感是否还有权得到传播和分享?

展览通过两组作品的对话提示从问题内部出发的不同路径。陈映舟的《陷阱音乐》与《拒绝》(2019)以完全隐去个人存在的极端方式,试图质问没有自我的情感是否成立:作品干脆以修正液与涂改带为笔,在表露个人的愁绪、愤懑甚至讽喻时,将每一张自我的脸孔完全抹去。这种隐姓埋名、层层编码的表达戏仿了非个性化的艺术传统,抵达了一种故意空洞的普遍。与此对应的是同一展厅中另一张更加鲜明的面孔——颜磊的《脸部》(1994)通过化装制造出的被暴打的脸部形象。这张面孔以其有所克制的愤怒、羞辱、不甘——一种不稳定、不可靠,或许无用却富有血性的状态——提示我们愤怒作为一种情感及一种事实的直观和有效。与此同时,展览的立场和态度也得到了流露。这不仅是一次缘自历史召唤的研究实践,也并非单纯源于一种对于历史框架中的缝隙与纠缠、连续与不连续之辩证的兴趣,而是在昔人昔物与此时此地的因应中,一次朝向反思与行动的尝试。

《动情:1949后变局中的情感与艺术观念》

策展人:苏伟

北京中间美术馆

2019年12月21日-2020年4月5日