梅塔谈印度的思想与政治

梅塔(章静绘)

普拉塔普·巴努·梅塔(Pratab Bhanu Mehta)是印度当代最具影响力的政治理论家、教育家、思想家之一。梅塔毕业于牛津大学、普林斯顿大学,一度执教于哈佛大学、宾夕法尼亚大学、尼赫鲁大学,著有《民主的负担》《塑造新兴世界:印度与多边秩序》《牛津印度政治指南》等。在公共领域,他先后任印度国家安全顾问、印度总理知识委员会召集人、世界经济论坛全球治理协会副主席。他长期担任印度著名智库“政策研究中心”(Centre for Policy Research)主席,2017年以来身为副校长参与建设了印度阿育王大学(Ashoka University)。在此次访谈中,梅塔谈到了印度思想史、古印度典籍的当代意义、近年来印度政坛的转变等。

近年来,西方和印度学界执着于“为印度寻觅思想史”。从梵学家谢尔顿·波洛克(Sheldon Pollock)到剑桥思想史学者迦毗罗(Shruti Kapila),视角各不相同。但是否存在一种思想史论述,能观“印度政治思想史”之全豹?它又如何能够容纳从古典到中古,到莫卧儿和英殖民时期,以及南亚各地区之间这些迥乎不同的元素、语言和方法?在后殖民时代,政治思想史如何捕捉现代印度的形成?

梅塔:印度思想史这项工程负荷重重。首先,最明显的事实是殖民主义。于印度思想而言,现代性的显著特征之一即是:印度与其他受殖民国家一样,必须同时采用双轨的方式处理与西方的关系。一方面,西方在政治上支配着印度。殖民主义迫使印度进入一种屈从地位。这种从属性全面而完整。它基于种族之别,也基于对印度经济的控制和资源的剥削。但它对思想史最深远的影响或许是知识论上的断层。在此之前,印度的知识形式——传统印度科学、数学、医学、文学、艺术等等——逐渐沦为古文物研究者的兴趣。固然不乏有一些例外,但总体而言,公众形成了另一种共识:印度文明的成就属于遥远的过去。在未来的地平面上,并没有它的位置。其他人的论点甚至更为激烈,认为印度文化滞后,所以“理所应当”接受殖民。这种论调的逻辑是:滞后“导致”了殖民。因此,在现代性的风暴下,落后的文化必须一扫而空。在殖民统治下,许多印度人民也内化了这种论述。他们当中不乏很多人同意:印度文化种下了自己衰败的种子。

但这种论点也不仅来自殖民列强,而更是一种主流的“现代性”思考模式,集中体现于黑格尔。黑格尔的观点非常复杂。但若简化来讲,他认为西方世界是自由得以实现的体现。至于世界的其他地区:中国、印度、非洲,也许曾经代表过“精神”(Geist)完整的发展历程中的一些特定阶段。但这些文明已经统统石化。这也就意味着,这些文明中的人不再是实际意义上的“施为者”。他们只是自己特定文化的表现形式而已。这一观点又紧扣着另一种论调:只有西方才能承载“普世性”。所有其他文化即便有所贡献,也不具有普遍性意义。在这种哲学论述之下,蕴藏着一种态度,代表了西方对待世界其他地区的主流态度。因此,你会发现十九世纪所有的普遍化意识形态:形形色色的自由主义、社会主义、改革派基督教神学,都能与殖民主义和平共处,也便不足为奇。

可以说,现代印度思想史发端于一个根本性问题:如何化解历史的负荷?如何克服印度的隶属性?如何从西方居高临下的目光中拯救印度文明的过往?如何辩说印度文明本身存在价值,可以奉献给世界,而非只是偏狭的学术兴趣?如何证明印度人也是历史中的施为者,也可以主动地塑造和重塑世界?如何说明,印度人不只是在固化的、永久的西方文化映射下,一个被动的影子?

面临这一挑战,出现了若干种回复。一种答复来自印度马克思主义者和南亚左翼:首先接受“现代性”的故事,然后反抗殖民压迫。但他们对于过往的兴趣集中在印度文明的物质基础上:生产模式如何定义了文化,如何形成了权力关系,如何决定了社会。我的这种复述也许过于简化,但印度左翼阅读文本的方式的确讲求还原主义。他们先立论再论证,挖掘文本是为了揭示古代印度社会的权力结构。印度左翼思想史家不感兴趣史诗《摩诃婆罗多》中关于价值观的辩论,也不屑于琢磨它的文学价值,只求得出结论:它如何揭示了从游牧到定居社会的转变,或者是从亲缘社会到皇权社会的转变。我认为这种学术研究具有极高的价值。但也有一些还原主义过甚,影响了全面的文本释读。在现当代学术界,有许多反对这种研究方法的声音。很多批判者认为,观念或文化并非只是权力关系的密码。因为这样一来,理念便不再具有普遍性的价值,也就不能为我们所用。

但也有其他的回应和转向。很多二十世纪的印度史学基于一种预设,一种“找回民族”的观念。这也有它的特定语境,因为殖民统治的依据之一是声称“印度”不是一个民族——它只是无穷无尽的政治征服和再形成。这种历史形态合法化了殖民统治权。作为回应,思想史承担了“证明印度文明的统一性和连续性”这一任务。是否存在一种“印度的”思想史?“印度”是否只是一种地理概念?

思想史家授予自己的第二项任务是,证明印度文明本身即有普遍性的价值可以贡献给世界。他们要论证印度史并不僵化,而是动态十足。譬如,他们强调印度文化中许多元素都是重要的人文价值:非暴力、宗教宽容、美学形式。

凡此种种,都是理解印度思想史辩论的内容和本质的历史语境。

不论从纵向的历史时段还是横向的地域分布来看,南亚滋生出了深邃而博杂的思想。一般学者望之弥高,畏步不前,甚至茫然失措。之前在剑桥大学,在一次关于“神与存在”的演讲后,我们深入谈论了伊克巴尔的思想遗产,以及苏非神秘主义和新柏拉图主义的异同之处,后来又陆续讨论过奥罗宾多(Śri Aurobindo Ghose)、高善必(D. D. Kosambi)和南亚马克思主义学派,似乎永无尽头。您个人在融通欧洲和印度思想传统时,如何将知识各自“归位”?从吠陀到古典梵文典籍、印度伊斯兰传统到西方传入印度现代政治思潮,这些在您反思印度政治时扮演了何种角色?

梅塔:首先,心存敬畏,身行谦恭。每一种传统都厚重而广博。尤其是生活在印度这片土壤上,你会不断地意识到语言资源的跨度之大。但你也会不自觉地沾染这些文字传统:梵文、波斯、以及诸多方言传统。所以,绝不能在用功之前便信誓旦旦,要“精通”一切。反思我的个人经历,大约有三点准则。一是不刻意融汇全部传统。反思二十世纪初的许多印度学术工程,许多思想家,譬如奥罗宾多和伊克巴尔,都有一种黑格尔式的野心,他们要择取每一传统之精华,再以一种辩证法相互联结,最后升华出一个全新的超然体。经过二十世纪的政治现实和种种挫败,我认为在全世界范围内,这种雄心壮志已然黯淡消陨。我的直觉是:不刻意融合,而是寻找传统之间启迪人心的差异。为何一些问题在一些时段,对一些群体的思想家更具诱惑?我们又能从这种差异的对照中学到些什么?举例说明,印度政治思想自古以来都执着于一个特殊问题:暴力与非暴力。

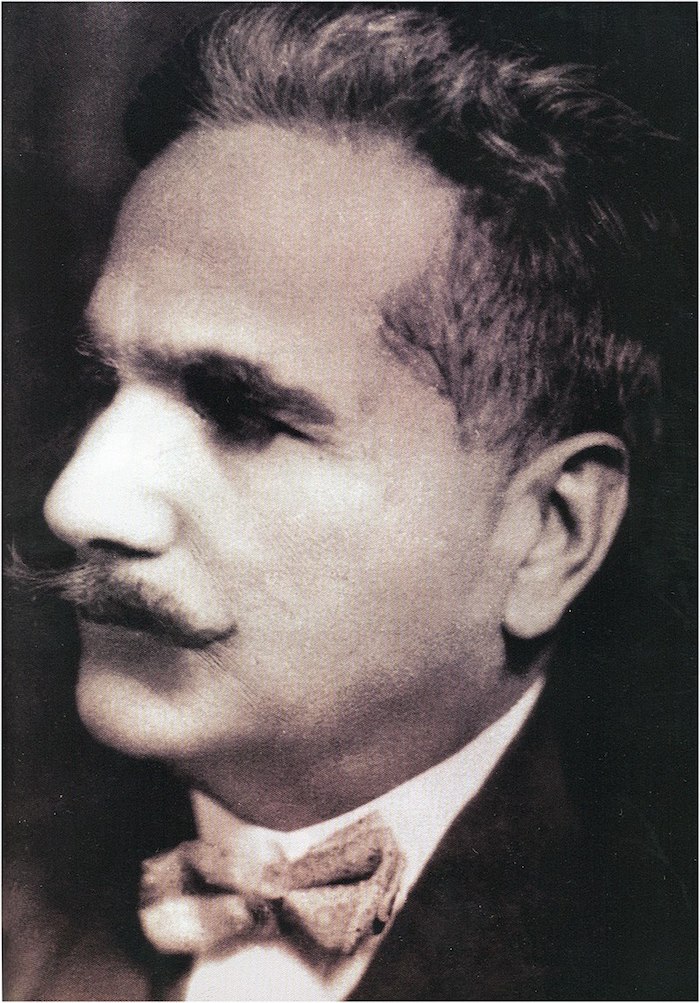

1964年印度纪念邮票上的哲学家奥罗宾多

诗人伊克巴尔

2008年印度纪念邮票上的数学家、马克思主义历史学家高善必

这是史诗传统,包括《罗摩衍那》《摩诃婆罗多》——包括《猎人与阿周那》《薄伽梵谭》——提出的核心问题之一,看似充满矛盾,细嚼才能品出微言大义。

梅塔:是的,尤其是《摩诃婆罗多》,其“暴力”与“非暴力”思想复杂而细腻,令人惊诧。你知道梵文中“非暴力”一词是ahiṃsā——这也是甘地“非暴力”概念选用的词汇。但另有一词ānṛśaṃsa指“非损伤”。再加上“非残暴”,这些概念层层递进,却又各不相同。辨清其中微言大义并非易事。“暴力”是印度传统最着迷的理念,但在西方却并不占据中心地位。当然,西方思想家也会问“如何避免过度暴力”,但这不是他们追求的终极问题。相比之下,西方政治思想将“自由”置于舞台中央。那么问题便来了:为何“暴力”对印度政治思想如此重要,而某种意义上的“自由”则是西方政治思想家的核心关怀?我认为这种反差是一种突破口和入手点。

第二种途径更适用于思考现代印度。我们通常撰写政治思想史的方法存在严重的缺陷,因为我们倾向于简单化概念范畴。一些叙述者声称:有一种东西叫做“自由主义”,其周围环绕着一簇概念,如“权利”“有限国家”“民主参与”等等——尤其是“共和”版本的“民主”。在某种意义上,这些都是西方历史独特轨迹的一部分。它们又随着殖民主义散布到世界各地,亦或通过国际政治经济体系走入全球,这些观念也就此称霸世界。许多人沿着这一思路得出种种结论,譬如“自由民主”体制是所有文明的终极目标。但我们愈研究这种政治思想史——不论是西方的还是亚洲的——愈发现这种叙述实际上要复杂得多。首先,西方对自由的承诺并不一致。事实上,你可以立论:1950年到1960年形成的西方自由民主形态只是西方历史的意外产物。以“全民普选”为例,瑞士直到1970年才赋予女性选举权,而印度和斯里兰卡早在1940年代就实验了公民普选。诚然,在西方传统中,对“权利”概念的哲学思考异常深邃,甚至在某些方面,可以说举世无匹。但如我们将视线移到任何一个政治思想传统,我们都能看到,种种“权利诉求”从自身的有机政治中应运而生,浑然天成。在最根本的意义上,不论何时何地,权力和权威都会受到争议。永远存在着各类群体和意识形态思潮,不断挑战一种政治形态的统治权。因此,每一政体也都寻求自我合理化,从而化解对立各方的质疑。我个人认为,“自由主义史”更好的写法是追溯、追问:世界各地的人民在每一具体政治语境中是如何推进其权利诉求的?到了一定的程度,在某一时刻,这些诉求又如何凝结成了特定的权利和政治系统?如果是这样,那么我甚至可以断言:事实上,“自由主义史”既有一段西方史,也有一段印度史。尤其是在十九至二十世纪,人们开始质疑他们继承而来的政治权利合理化诉求。当时爆发了一些非常具象的斗争,譬如关于“秽不可触者”(Untouchables,指印度种姓制度中最低级的贱民,尤其是印度、尼泊尔的达利特人——访谈者注)这些边缘化群体的地位。在这一具体语境中,安贝德卡尔(B. R. Ambedkar,1891-1956,印度达利特裔出身的法学家、思想家、社会改革家、低种姓者皈依佛教运动倡导者、印度宪法设计人之一、司法部长。——访谈者注)这样的思想家赋予了自由主义话语极大的活力,起到的作用或许不亚于当年的约翰·洛克。所以,有必要在具体的政治斗争中检验概念的历史。因此,我认为你研究的这种比较历史、比较思想最促人省思。

为提高达利特人的社会地位,解决他们受困于种姓制度的问题,安贝德卡尔鼓吹达利特人皈依佛教,图为他在大批达利特人皈依佛门的典礼上发表演讲。

第三种方法是比较宗教的含义和作用、语境和差异。如你所知,宗教在印度政治生活中扮演的角色极为重要。但更广义而言,宗教在思考人类本质和人类繁荣之中也不可或缺。许多人断定,若是跳出《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》等宗教性的文本,我们甚至无法想象印度政治思想如何思考人类福祉。这些文本是不可思议的文化瑰宝,无可置疑。但既然如此,试问“宗教”与“世俗”之差别何在?在西方史中,“宗教”与“世俗”之别有一段特殊的历史,主要以基督教为参照。但哪些“属于教会”、哪些“属于国家”是一个政治性的区分。霍布斯敏锐地指出,这种区分本身也是国家形成的内在产物,因为尘埃落定之时,还须由主权者裁决何为宗教、何为世俗。我怀疑在印度语境中——或许在中国也存在一个平行的问题——“宗教”和“世俗”的区分并不如此显而易辨。起码这种区分的历史与基督教语境迥乎不同。这既是一种政治性的思考——因为若欲在民主宪政里治理一个多宗教社会,则必须用政治方式思考——但也是一种哲学思考。在国际社会翻开二十世纪的篇章之际,许多印度思想家,包括奥罗宾多、伊克巴尔和甘地,都转向了看似“宗教性”的素材,基于这些文本思考人类福祉、提出论断。他们认为从这些素材中呼之欲出一种人类繁荣的理念,而这种愿景可以通过哲学的、世俗的方法,清晰地表述或者转述出来。尽管最终成品并不依赖宗教权威,但“宗教”素材的确为我们奉献了一种思考自我本质、最高生命形式的思考方式。

我想继续推敲一番您提出的古代素材和现代思想之间的关系。当然存在卓有成效的“鉴古证今”,但是否也有一些“引古祸今”?我怀疑各种机械的、扭曲的、偏执的梵文典籍阐释也许在当代政治中扮演了令人不敢恭维的角色。有哪些重拾古代遗产的方式值得我们警惕?我们不该如何使用过去?如果思考过去也是一种政治,如何才能保持清醒,留有意识?

梅塔:你这一问意味深长。我知道你在西方、中国和印度语境中对此问题都颇有思考。我认为,在阅读、处理、使用过去的文本时,有三个挑战都该引起我们的警觉。

第一个挑战在政治上举足轻重,但在印度政治中也尤其危险,那便是启用过去的文本鼓吹民族主义。在这种做法中,文本重要不是因为它们含有的观念如何伟大,也不是因为它们提出的理论逻辑如何缜密,而是因为它们“属于我们自己的文化传统和遗产”。在这种意义上,文本之所以重要,是因为它们成为了具体的身份标识。我个人坚信,身份与理性之间存在深层次的张力。民族主义解读文本的弊病和危险在于:强加给它们根本站不住脚的连续性和一致性。民族主义者总是把印度文明描绘成一幅延绵不绝的画卷,从三千年至今一脉相承。我当然承认其中有一些连续性,但民族主义者的叙述——整个印度文化的产生都最终导向这个二十、二十一世纪的印度国——这不但是在扭曲思想史,更是在扭曲文本的思想力量。我认为将文本还原成一种“建构身份”的功能,这很遗憾,甚至可耻。我也认为这是产生于后殖民语境的一个特异现象。传统上认为,西方文本之所以引发我们的兴趣,除了体现各自历史语境之外,还因为它们具有普世意义。就这一问题而言,“黑格尔”作为一种修辞转义手法,颇具代表性。当黑格尔在十八世纪声称“印度和中国如何思考不再重要”时,他并不是说印度和中国无思想,而是说“西方提供普世思想,中国和印度提供具象思想”。在我看来,具有讽刺意味的是:非西方世界的民族主义者再生了这种二分法。他们其实陷入了“文本之所以重要,是因为属于一个特定的传统”的逻辑之中。你我希望看到的是什么呢?是所有的文本,不论是考底利耶(公元前四世纪古印度孔雀王朝的政治家、哲学家——访谈者注)的《政事论》还是《摩诃婆罗多》,不论是洛克、霍布斯还是《论语》,都能成为全人类的共同知识产权。你我希望的是在西方的学习科目中,人们也能像你我探讨柏拉图、亚里士多德、康德一样轻松地谈论印度和中国思想。当然了,现实而言,操作起来困难重重。但我们的愿景起码是一切思想皆为举世所共有,民族主义者没有垄断的特权。

《政事论》贝叶经

第二个挑战,我认为在印度传统里要比在中国传统里显著得多。印度文明中最伟大的文本既是解放的动力,也是压迫的源泉。在西方,许多奴隶制的鼓吹者都引用亚里士多德,这一点已经恶名昭著。但亚里士多德本人也为后人提供了许多思考政治本质的宝贵资源。在印度,这一问题尤为凸显,因为印度政治和自我身份的核心挑战是种姓制度。在过去,甚至在现在,种姓制度都是根深蒂固的等级制度。坦诚而言,它有许多方面压迫性十足,甚至丑陋不堪。残酷的现实是:许多文本刻意,亦或无意地合理化了种姓制度。有时,那些曾经在历史上反叛过种姓制度的传统——譬如佛教——也经过了漫长的自我调整,以便与种姓制度和睦相处。当代印度思想史中最大的分歧源自如何对待这种压迫。一些思想家,尤其是马克思主义者,认为我们基本上只应把过去的典籍当作“压迫的文本”来阅读。安贝德卡尔的追随者认为,要想在印度建立正义与平等,必须始于全盘废除印度教传统。正如安贝德卡尔所言:印度教和印度教思想的崩塌是个人解放的先决条件。这是一个极端。另一个极端,如我所言,是民族主义阵营。他们拒绝正视这些典籍如何制造了种种权力形式来压迫、边缘化民众群体。我们仍然在挣扎,不知如何找到一种解读印度思想史的方式,才能合理处理这些典籍的复杂性——既不完全抹杀,也不盲从盲信。既要承认话语和论域制造了等级制度,将部分人群隶属于统治者,也欣赏这些深邃的文化资源——其中一些文本甚至挑战了种姓制度。这也是西方学界辩论不休的问题。是该把典籍当作“权力的密码”,还是视其为规范性理论,甚至为解放提供灵感?第二个挑战是最为严峻的。

第三个挑战更为现实。我们在用英语译介印度哲学时面临一个巨大难题:语言。你研究考底利耶,一定知道《政事论》的梵文何其难懂,各种译本何其千差万别。我们绝不能小瞧不同的语言学语境带来的困难。梵文本身是一门极度复杂的语言。与古希腊语略为不同的是,每一部梵文典籍都随之而来一套术语,与其他文本中的词汇不尽相同。你不但要掌握梵文,还要探究每一部文献特定的语言。因此,翻译起来着实不易。理解起来也要保持一颗谦卑的心,时常问自己:我真正懂得这些概念如何反映这部文献的思想了吗?在印度这样的多语言国家,“多语主义”既是赐福,也是祸根。一方面,如果你寻找一片“多语言学术研究”土壤,印度必是你的上上之选。但另一方面,也存在着悖论。因为语言太多了,所以要想真正掌握印度思想史,必须要精通巴利文、梵文、波斯文、普拉克里特诸语文,令一般学者头晕目眩。因此,语言的挑战不容忽视。

从古典文本回到当今政治,我想请教两个相辅相成的问题:印度的国内局势与国际地位。近年来印度政坛和公共界域震荡不断。一些学者认为这是全球政治潮流的体现之一:怀疑自由主义全球化、民粹主义抬头等等。另一些则关注印度内部长期发酵的张力,譬如社会、民族、宗教之间的历史冲突和遗留问题。如何解读印度政治走向的内因与外因?印度政局又如何影响它的区域策略和国际战略?

梅塔:这个问题非常之好,我也同意你所说,国内国外两个大局是息息相通的,因为国家由内而生的政治身份在一定程度上决定了它的世界地位。

我认为若要认清印度过去的十年,就必须重新审视1950年代的印度宪政。当时,我们制定了一部泛泛而言的“自由宪法”,当然有种种限度和例外,但当时国家承诺给我们的是一种自由代议制的民主政体。但与此俱来的是永不间断的经济辩论:哪一种经济模式最适用于印度社会?正如许多其他发展中国家一样,印度也在不同的经济发展模型之间左摇右摆,辗转腾挪:封闭经济还是开放经济?国有制还是自由化?但总体而言,我认为印度自由宪政的基本前提是法国大革命那三个理念——也是写入印度宪法序言的一组词汇——自由、平等、博爱。这三个概念本应是印度宪政主义的指导精神。所以,要想检验当前印度的政治走向,我们不如便问这三个问题:做什么的自由?什么方面的平等?谁与谁之间的博爱?

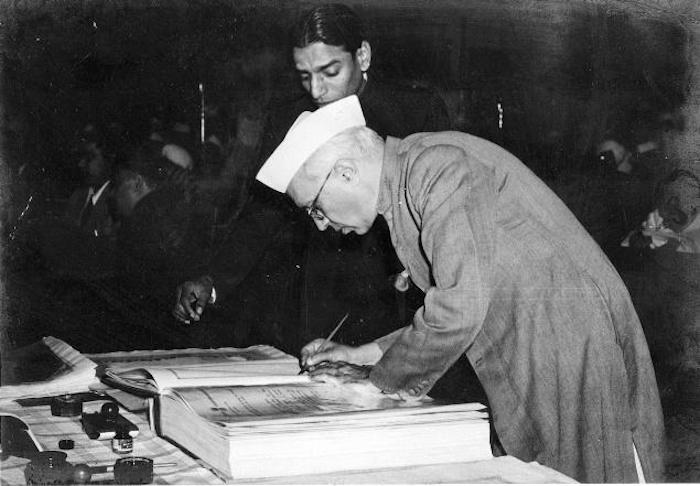

尼赫鲁签署1950年印度宪章

先说“自由”。印度的“自由”和包括美国在内的所有“自由民主”国家一样,永远都是“正在进行,未完待续”的工程。相对而言,印度在自由宪政承诺公民的表达自由、权益保障等方面,记录还算基本达标。在某些疆域和一些方面,存在明显的例外。尤其是在克什米尔问题上,我认为印度背叛了它的承诺。就“平等”而言,我们主要面临两大挑战。首先是经济赋能。倘若国家饱受经济不平等困扰,又谈何政治平等?但印度还深陷第二种不平等:我之前提到的种姓制度。正如伊莎贝尔·威尔克森(Isabel Wilkerson)在新书《种姓》(Caste: The Origins of Our Discontents, New York: Random House, 2020)中指出,“种姓”与“种族”之间形成了意味深长的类比。每一个民主政体都有自己与生俱来的“原罪”,深受折磨。印度的问题一直是:如何能打破最初建构出印度社会秩序的等级制度?应该强调,在印度,种姓制度不是个新现象,也不是特殊现象,因为其他宗教也逐渐适应了种姓制度。甚至印度伊斯兰教也形成了内部的种姓结构。第三个理念是“博爱”。很明显,一个民族需要其公民互持互爱。但当初假设的那种民族主义是“公民民族主义”,基于民众对宪政理想的忠诚。但此后,宗教和身份开始侵蚀公民性,逐渐与“成为印度民族国家一员”挂钩。

最近十年来,两大隐忧浮出水面:自由与博爱。至于印度的“平等”状况,尽管起起伏伏,时涨时跌,但总体而言有一些显明的改观。譬如,低种姓人民在过去十五到二十年内获得了印度历史上前所未有的政治赋能。社会变化总是进度甚缓,但哪怕是一点进步也意义深远。目前,印度社会的共识是:无法在规范意义上合理化以种姓制度为基础的社会秩序。因此,我认为“自由”和“博爱”比“平等”更值得反思。在这两大领域,印度的困境与国际社会的总体趋势基本吻合——这是你先前提到的观点,我是赞同的。随着印度人民党的兴起和掌权,印度政府愈加倾向于使用威权主义管控社会和政治问题。这体现在许多细节之处。譬如,目前印度的人身保护(habeas corpus)可谓史上新低。莫迪先生是位异常有魅力、受欢迎、强有力的领袖,但他在他的领导下,直接后果之一就是权力的高度集中,这在印度近期历史上到达了从未有过的高度。这种高度集中一定程度上弱化了政体各关节之间的平衡与制衡。第二方面的隐忧更为重要:博爱的缺失。很明显,印度正在演变成一个多数主义民族国家。印度教逐渐在定义印度的民族身份。现在情势很明朗:这是个印度教国家。曾几何时,印度国家的定义是脱离于宗教和身份范畴的,现在这种观念成为了弱势。所以印度正在经历双重的威权主义化、多数主义化,这一现象也出现在土耳其、波兰和美国。所谓的“白人至上主义”也是一种宪政主义弱化的体现。与此同时,这种现象在印度政治中愈占上风。若要比较这两种现象,我认为多数主义势力更令人担忧。我认为我们在迈入印度史的新一篇章。不论平日他人说印度民主优缺点如何,这是印度独立以来,众多少数群体第一次感到缺乏政治声音和政治保护。

在国际舞台上,印度近來颇有动作。您在编著的《塑造新兴世界:印度与多边秩序》(Shaping the Emerging World: India and the Multilateral Order)与《2.0版不结盟:为印度的二十一世纪外交和战略政策》(Non Alignment 2.0: A Foreign and Strategic Policy for India in the 21st Century)中,都论及多边主义秩序下印度的角色,近来也频频在《印度快报》(Indian Express)撰文分析印度外交与国际关系。众所周知,印度在历史上有过一段国际主义的过往,我也相信它有自己独特的国际视界。但目前看来,它似乎正逐步被其他势力拽入旁人的视界,譬如美、日所谓的“印太战略”。印度是否有,或是否应该有自己的国际愿景?何种“国际主义”最适宜印度?

梅塔:我大概可以如此简述印度人民党政权的外交思想:在这个政权的眼中,1947年到1970年的“尼赫鲁主义”印度外交为了兑现国际主义的承诺,损伤了印度的国家利益,付出了代价。持这种观点的印度政治势力责备尼赫鲁面对巴基斯坦和中国,并未守住印度的疆界。

周恩来与尼赫鲁在万隆会议上,社会各界普遍认为,尽管尼赫鲁是万隆会议的号召者与发起人之一,但在会议上的表现逊于周恩来

我也发现,尼赫鲁从1920年代反帝国主义同盟到1955年万隆会议这段时间的国际主义遗产现在备受印度各界质疑。很多人翻出旧账,说他本来踌躇满志,要用万隆会议推出由印度主导的新第三世界国际势力,结果中国和其他国家反倒是棋高一筹,印度空手而归。这种批判尼赫鲁论调目前更流行了。

梅塔:不错。事实上,目前人们要想“审判”尼赫鲁,扣给他最大的罪名就是中印关系——这是他“最大的失败”。人们认为,尼赫鲁在国际舞台为中国撑腰呐喊,支持中国获取联合国安理会常任理事席位,但对中国带来的挑战则浑然不觉。他的总理任期最终以1962年的“耻辱”灾难般地收尾。之后,这种外交政策在英迪拉·甘地任总理期间有一定修正,印度也更加当断则断,甚至推行单边主义。这段时间内印度外交的最大行动是阻止孟加拉独立战争期间发生的种族屠杀,以及接下来的巴基斯坦分裂:东巴基斯坦成为独立的孟加拉国(1971年东巴基斯坦脱离巴基斯坦成为孟加拉国,触发了第三次印巴战争——访谈者注)。这期间,印度在世界舞台上变得更加现实主义。我个人认为这两段外交政策的差异被过度放大了。

1971年东巴基斯坦军队投降,印度停火,孟加拉国成立

现在,当前的印度政府摆出了新立场:在国际事务中,印度必须采用强硬的现实主义态度,必须头脑冷静地思考印度自身的利益究竟何在,然后保证国家利益永远优先。我认为在全球范围内,多边主义以及对联合国等国际组织的支持目前处于低谷,并且将持续一段时间。印度政府很不情愿对二战后形成的多边主义组织作出任何承诺。

向前看,我认为有两个因素会推动印度外交的走向。第一是:何种外交策略才能保障印度的发展空间?但若这样问,则不得不正视一个更具挑战的前提问题:印度要采纳哪种发展模型。1991年后,印度决定要加大力度融入国际经济秩序。但近年来,印度开始重新思考这种经济整合是否真正对印度有益。譬如,这一届政府提出了“印度自力更生”(self-reliant India)这一概念,这在一定程度上是呼吁公众重新反思经济全球化。