李公明丨一周书记:噩梦逻辑中的卡夫卡与……我们

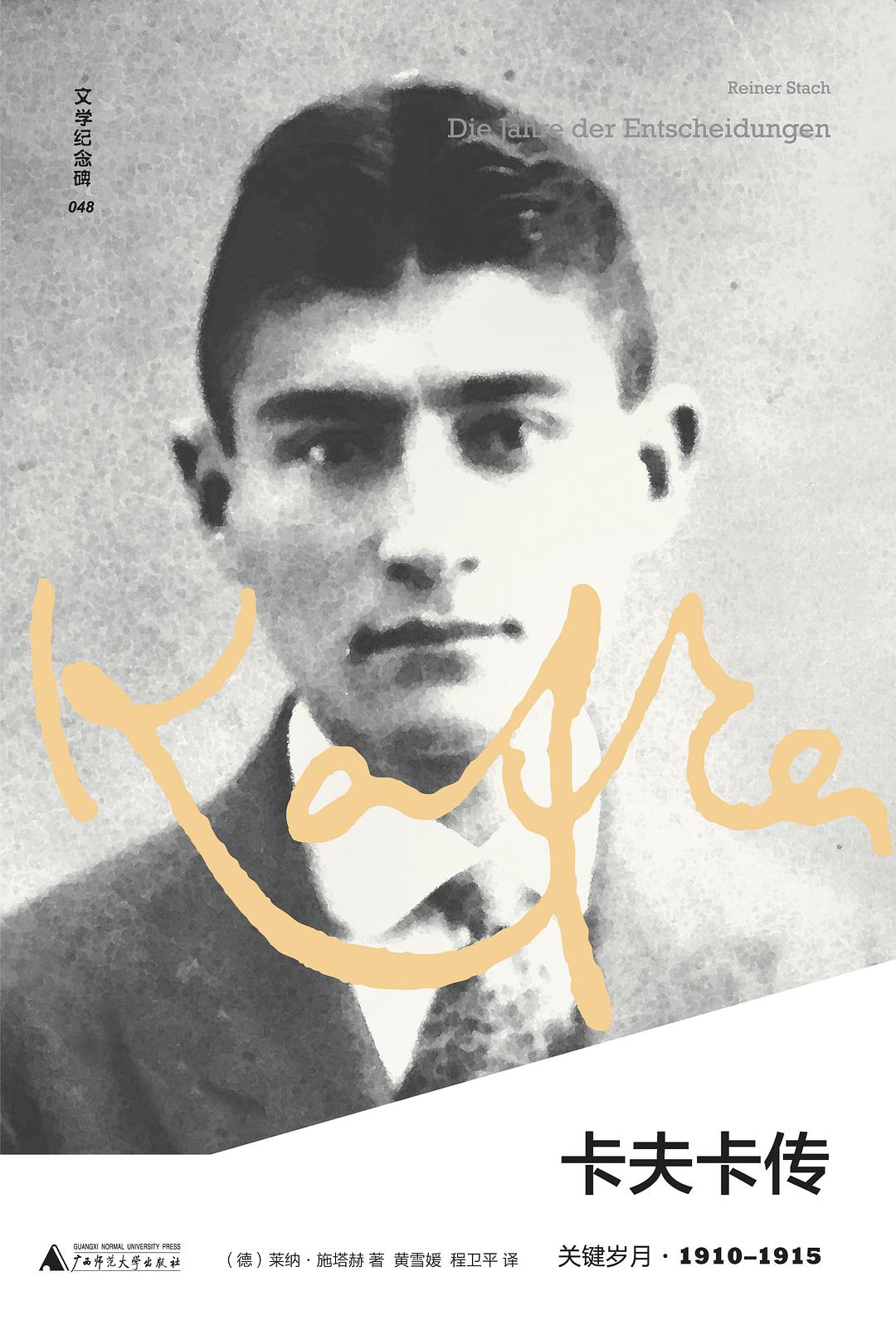

《卡夫卡传:关键岁月·1910-1915》,[德]莱纳·施塔赫著,黄雪媛、程卫平译,广西师范大学出版社丨上海贝贝特,2022年4月版,780页,158.00元

德国卡夫卡研究专家莱纳·施塔赫(Reiner Stach)的《卡夫卡传:关键岁月》(原书名Kafka - Die Jahre der Entscheidungen Vol.lI ,2003;黄雪媛、程卫平译,广西师范大学出版社,2022年4 月)毫无疑问是迄今为止内容最详实、体量最浩繁的一部卡夫卡传记。作者的卡夫卡研究从参与卡夫卡作品校勘的出版工作起步,1996年开始撰写卡夫卡传记,在欧美各地收集资料,研究了卡夫卡的全部现存手稿文存,吸纳众多已发表和未公布的最新研究成果,尽力还原出卡夫卡的心灵世界、文学创作历程和他所处的动荡时代之间的复杂关系。

在今天,卡夫卡的文学作品和关于他的传记对于普通读者仍然具有某种重要的意义,因为“卡夫卡的‘梦境逻辑’与现代社会的噩梦完全一致:对个体生活的剥夺,似乎在我们所有人背后悄然发生”。“在充斥卡夫卡式荒诞的现实里,在迷信技术的时代,我们更应阅读卡夫卡”。(该书推荐语)简单来说,噩梦逻辑中的卡夫卡与我们在精神上是可以相通的。

作者在全书的“导言”中很概括地介绍了弗朗茨·卡夫卡(Franz Kafka,1883-1924)的一生,然后相当详细地论述了卡夫卡研究的现状与撰写其传记的困难,也鲜明地表述了作者的问题意识和写作策略。很显然这是一项相当艰难的研究与写作,尽管在图书馆的K字头书架上关于卡夫卡的书籍早已望不到边,在网上只要输入“卡夫卡”就会跳出十三万个英文网站,但是你会惊讶地发现世上还没有一部出色的卡夫卡传记,甚至连完整记述他的一生的书籍也不多。作者认为这是一个迫切需要解释的异常现象:到底发生了什么?为什么人们对写卡夫卡传会望而却步?(导言,ix)

不是因为缺失资料,而是与传主本身有关。卡夫卡不是那种外部经历极为丰富的人,而是性格复杂,生活中的种种因素胶着不清,一辈子纠缠于同样的问题,似乎是静态的、多重勾连牵绊的因素使任何关于因果关系的分析和叙述都变得很困难。因此作者说,“为他作传,就得做好失败的心理准备”。(同上,xii)

从传主的经历来看,卡夫卡的一生既简单也短暂:在奥匈帝国统治下的一个布拉格犹太人、保险局公务员、德语作家;卡夫卡博士活了四十岁零十一个月:读书花了十六年零六个半月,职业生涯持续了十四年零八个半月,三十九岁退休,最后因喉结核死于维也纳附近一家疗养院。终生未娶,曾三度订婚,可能还跟四位女子有过罗曼史,没有子嗣。给后人留下约四十篇已完成的作品,其中九篇可归入中短篇小说之列,另外还留下了总计约三千四百页的日记和文学作品片段,其中包括未完成的三部长篇小说。

如果仅仅是这样——如果不是他的作品所呈现的那个精神世界,这个人根本不会在值得被讲述的文学史上留下痕迹。作者告诉我们,在布拉格说德语的市民阶层中,差不多有一半的年轻人都曾尝试“写作”。卡夫卡开始发表在杂志上的几页文章虽然才华初显,却也没达到获得特殊关注的程度。但是就在这种开始的时刻,卡夫卡的自我定位已经是那么高大:“毫无疑问,现在的我处于布拉格精神文化的中心。”他在日记里写下的这句话当然是纯属臆想,施塔赫说“无论从什么角度看,卡夫卡从未处于中心位置”。(17页)问题是,在无数这样的臆想者中间偶尔会真的出现臆想成真的例子。这种“偶尔”就出现在卡夫卡的身上,施塔赫的这部传记抓住了其中的“关键岁月”,浓墨重彩地复原了这个小公务员走进现代文学圣殿的心路历程——虽然他不无谦逊地说,“弗朗茨·卡夫卡的真实生活吗?——当然不是。但是,对它转瞬即逝的一瞥,或者一次漫长的注视,应该是可能的。”(导言,xviii)有评论认为施塔赫的卡夫卡研究等于建造了一座学术“城堡”,但是我们更要知道这座城堡是依赖一木一石精心垒筑起来的。这就是一个例证:“这部关于弗朗茨·卡夫卡的传记不作空洞的描述:所有细节,包括直观的事件,都有文献可考,没有任何内容是编造的。事件之间的关联,还有根据最合乎可能性的推理间接推测出来的日期,在某些情况下可视之为事实,如果放弃此类推测,就会导致解释的褊狭。对于不可靠的文献来源,书中分别作了标记说明。本书引用的卡夫卡日记和书信内容,不再对每个引用细节作出单独说明,否则,脚注数量就会过多,让读者难以消化。”(同上,xvii)在这里,严谨的传记作家就是严谨的历史学家。

这部传记是施塔赫的三卷本《卡夫卡传》中的一卷,记述了1910-1915年卡夫卡的生活岁月。1910年是卡夫卡现存日记开始的年份,直到第一次世界大战的头几个月,这是卡夫卡一生中记录最详细的时期。这是他一生中最重要的“关键岁月”,在此期他作出了关于日后生活的重要决定,在1912年至1914年间经历了两个极富成效的创作阶段,完成了多个短篇和三部未竟长篇中的两部。还有数十封与菲莉丝·鲍尔的通信,还经历了一些痛苦的事情,尤其是战争爆发前几周发生的解除婚约事件,这些都是塑造了他的自我形象的典型事件。1915年之后,随着生活环境的变化,卡夫卡进入了一个漫长的、没有成果的时期。

其实,写卡夫卡的传记就是写他的心灵史和创作史,这段岁月的确就是认识卡夫卡的心灵史与创作史的“关键岁月”。他的日记和书信是通向他的心灵世界的重要通道,施塔赫说:“卡夫卡生命的厚度主要体现在心理世界,反映在不可见的层面,展开在一个表面上与社会领域完全无涉,但却无处不渗入社会因素的‘纵向’维度上。”“无论在日记中,还是在书信里,卡夫卡自己总是一再唤出内心深渊的图景:‘我唯一拥有的东西就是某些力量,它让我以一种在正常状态下根本无法感知的深度潜心于文学……”(同上,vi-vii)日记和书信就是他的心灵记录仪,是他的文学创作的摇篮和最初的稿本。

研究者无疑都会非常重视对卡夫卡的这些书信、日记的分析研究,但是施塔赫还更进一步对书信的欧洲文化传统展开了精彩的论述,从十八至十九世纪书信文化的变化到十九世纪末那些个性敏感、情感强烈的文人在书信中呈现的自我形塑,使卡夫卡对书信的迷恋以至把日记当作书信来写的心态和行为得到更具有文化史语境的解读。施塔赫甚至从书信的物质性形态的角度揭示了卡夫卡的书信情结:可触摸的物体、特定的时间、接收的期待与仪式、信笺的质感、笔迹、指纹、似有似无的气味……“书信所包含的物质和身体因素,信里对重逢的不断许诺是卡夫卡无法抗拒的诱惑。”(参见176-180页)

面对卡夫卡这样的极为简单的人生轨迹与极为复杂的心灵世界交错在一起的文学创作生涯,传记作者面临的最大挑战是如何在生平与作品之间建立必要的、精准的和深刻的阐释性联系。“阐释的困境起始于如何权衡生平经历在小说创作中所占的比重。读者真的有必要什么都知道吗?”(224页)比如施塔赫知道,瓦尔特·本雅明对卡夫卡的生平所知寥寥,但他对卡夫卡作品的评论令人击节赞叹。但是话又说回来,“如果完全不了卡夫卡对意第绪语戏剧的热情,对作品的解读自然就会不同:也许我们就会忽略一个重要维度,即人的表情与姿态在卡夫卡小说里所具有的中心地位”。(同上)

因此施塔赫对于在这片场域中的诱惑与陷阱一直保持着最大的警惕,一方面他看到“学院派收藏家”如何在卡夫卡作品中寻找证据,他们力图解决的问题是究竟卡夫卡把哪些事实和经验以及阅读过的哪些作品挪移转化在自己的作品中?“学院派的‘侦探热情’在其最好的意义上是富有启发性的:它是一剂解药,消解了五六十年代刮起的一股对卡夫卡的崇拜炫耀之风,以及这股风所催生的对孤独天才创作情景的凭空臆想。”(222页)但是另一方面他更知道文学研究者的任务远非依靠收藏和推理就可以完成的,不能把他的作品看作就是这个人的自传。施塔赫说,“有人把他的作品称为‘自传式书写’,但显然只说对了一半。‘文学化了的生活’是它的反面,但要罕见得多,只有这两面一起才营生出典型卡夫卡式的现实与虚幻之间的共鸣,如此暴烈,令闻者无不骇然。”(235-236页)于是,施塔赫敏锐地指出:“检视幸存于世的《变形记》原稿,我们可以清楚看到卡夫卡在多大程度上玩弄自传式游戏,又在多大程度上从自传的轨道滑离。”(237页)但是,即便已经有了这些清醒的认识和敏锐的感受,在具体的研究中仍然会产生各种困惑与矛盾,因为这正是卡夫卡本人的困惑与矛盾:“我们看到卡夫卡夹在两种动机中间,备感矛盾:一方面他希望有意地忠实刻画生活与文学的交叠,另一方面,文学通行法则又排斥无缘由的多余细节。最终美学要求占了上风,这一点也几乎体现在他所有作品中。不过生活与文学的彼此交叠,幻想与现实的相互交织对他而言仍是强大的驱动,哪些是他在现实中的遭遇,哪些是他脑海中的虚构,卡夫卡无意也无力完全区分开来。”(239页)因此作者只能说:“《变形记》里还藏着很多谜团,只有对卡夫卡的生活了如指掌才可能解开这些谜。也许卡夫卡在小说里还布下一些永远无法破解的自传性细节,这一点我们不必在意,毕竟这篇小说最深沉的秘密根本不在于自传的潜台词,恰恰相反,在于其磨得光滑的表面。”(240页)在我看来,究竟应该如何把握生平与作品之间的关系,很难归纳出某些清晰的表述,而更多依赖于研究者的直觉与问题意识。

对传记作者来说,无法回避的是传主对政治的态度与立场问题,尤其是在经历着战争的动乱岁月之中。施塔赫说那场改变数百万人命运的大灾祸在卡夫卡的自传性文献中只有零星的记载,“难道卡夫卡对政治完全失去了兴趣?……是不是因为他深陷个人问题的泥潭,反而对那些让所有人激动不安的身外问题提不起兴趣了呢?”(276页)这的确是一个问题。事实上,施塔赫指出卡夫卡本人的思想是忠于国家的,对于帝国的战略利益,他也绝非漠不关心。卡夫卡在1912年10月27日写给菲莉丝·鲍尔的信中说土耳其战败的消息让他感到郁闷,因为“这对我们的殖民地也是一记沉重打击”。施塔赫敏锐地发现“卡夫卡在这里如此自然地沿用官方话语体系,几乎让我们感到几分陌生”。(277页)一个从思想到话语的国家主义者,真的很难与卡夫卡联系起来。当第一次世界大战降临的时候,看来他无法不被裹挟进狂热的战争宣传之中,在战争开始不久的一次大游行中,有人看到卡夫卡在队伍中的狂热表情,那天晚上卡夫卡对朋友解释说不是因为战争而激动,而是因为对群众的爱国心感到震撼。(597页)其实在当时很多奥地利自由主义知识分子都表现出兴奋之情,都期望帝国取得胜利。但是卡夫卡慢慢清醒过来了,因为他看到了那些狂欢的爱国热情不再是自发的,而是蓄意煽动和策划出来的,这使他对那些游行的组织者“目露凶光”。虽然他因“不适合”服兵役而没有被征召入伍,但是在办公室里他也感觉到有一种要对政治、对战争表态的压力,他内心的坠落感和紧张感日益强烈,“如果不在创作中拯救自己,我就完了”。他在1914年7月28日的日记中这样写着。(600页)我想这句话可能永远不会过时,事关创作与人生的关系,以及“拯救自己”。关于写作与人生的关系,卡夫卡还说过:“无论过去还是现在,从根本上讲我的生活都是由一系列写作尝试所构成,而且大部分尝试都失败了。但假如不写,我就会躺倒在地,一文不值,只等着被扫地出门了。”(169页)或许也可以说,写作不一定能成为写作者的通行证,但是应该成为他的墓志铭。

在卡夫卡的全部作品中,长篇小说《诉讼》(通常译作《审判》)可能是一个最为幽暗的故事。用施塔赫的话来说,这部作品“无论朝哪里看,都是幽暗一团”。(608页)这部作品从1914年开始断断续续地写作,但一直未完成,他去世后由布罗德于1925年整理出版。小说开头第一句话是文学史上极为著名的一句开篇语:“一定有人诬告了约瑟夫·K,因为他没干什么坏事,一天早晨却突然被捕了。”这时的卡夫卡刚经历了被解除婚约的痛苦和战争动乱的降临,但仿佛是命运与时代的打击反而使他充满了“冲向那山巅”的勇气和力量。在此之前他就说过“逆境异乎寻常地让我强大”,现在事实证明这绝非夸大之词。

银行职员约瑟夫·K在某天早晨醒来时突然无缘无故地被某个法庭逮捕了。所谓的法庭并非国家的正式法庭,却拥有比国家法庭更大的权力,没有人能逃脱其监控。这种监控被很多人解读为对未来的预言,“事实上,极权主义社会里人的内心状态与卡夫卡的这些描写何其相似,直教人愕然喟叹”。问题是,早在纳粹帝国等残暴政权出现之前的二十年便写出了这种恐惧,卡夫卡又是如何知道的呢?(620页)施塔赫说,“在小说中,与他生活经历完全相符或者对生活经历有所影射的多达几百处,估计还有几百处永远也不可能被我们发现。”(621页)这可能是一种比更有政治因素方面的阐释更为实际的回答。

虽然说是被捕了,但K的行动自由仍不受限制,可以像往常一样生活。问题是他必须弄清楚自己究竟犯了什么罪、究竟是谁控告自己,必须还自己一个清白。于是他四处求人,力图为自己辩护。但一切都是徒劳的,他最后知道的是对于这个法庭来说,根本不存在无辜和有罪的区别;对每一个人来说,唯一的区别只是已经找上你和暂时还没有找上你。在到处求人、跑法院的过程中,他也知道了这个机构极为腐朽愚蠢,其存在目的就是为了诬告无辜者和草菅人命,而且在其背后有一个庞大的利益集团。最后,在他三十一岁生日前夕的一个晚上,两个刽子手把他带到采石场,“像一条狗一样被处死了”。应该说,最大噩梦还不是无辜者受冤,而是那个无处不在的“法庭”根本就不在乎谁有罪、谁没罪,只是永远需要有人有罪来证实其存在的合理与合法性。而最大的悲剧就是所有想为自己伸冤的人都像那个乡下人一样,永远连法庭的大门都进不了——不能不说这个“门”是卡夫卡极有远见的一个构思,是当代政治中的身体、空间和物质性的最形象的隐喻。而令所有读完这个故事的人感到绝望的是明白反抗是没有用的,就像K一样,他从一开始到最后都存有过反抗的念头,但是都没有反抗,因为他明白反抗是没用的——其实不是因为性格的软弱,而是由于看穿了荒诞、非理性和残暴就是那部表面上冠冕堂皇的权力机器的全部——这才是卡夫卡式的“明白”!

有人用“梦境逻辑”(Traumlogik)来解释卡夫卡的文本,“事实上《诉讼》描绘的现实跟紧张梦境所特有的‘疏离效果’(Verfremdungseffekt)有很多相似之处:包括大量过于清晰的细节,令人惊恐的时空错位,各种莫名其妙的阻力,特别是所有事情缺乏动机、解释和起因。很多东西似曾相识,却好像通过棱镜发生了折射。从形式上看,卡夫卡构建的法庭体系与现实相符:有被告、看守、律师、法官、办公室、层级制、卷宗、刑罚,等等。然而令人费解的是,这巨兽一般的机构存在的意义何在?”(619页)《诉讼》是典型的卡夫卡式噩梦的代表作,我们“从他的文字想到秘密警察,想到身穿制服的帮凶,想到希特勒的党卫队,尽管这些人跟小说中守卫着虚构法庭的那些并无恶意的看守瞧上去一点都不像”。(623页)

美国著名历史学家彼得·盖伊(Peter Gay)认为卡夫卡的《审判》(《诉讼》)、《城堡》和《美国》均以它们自身的独特方式成为不朽之作,但是卡夫卡的神秘技巧和文学造诣引发了旷日持久的争议,他至今仍然是二十世纪最具争议的小说家。他的作品体裁问题一直是众说纷纭:“讽刺小说?但是卡夫卡讽刺的是什么?——国家权力机构,商业官僚主义,还是司法体制?他无疑是一位杰出的讽刺作家,他的立场使得他能够公正客观地看待小说中受苦受难的人物,以及他们的窘境和灾难。但是他的讽刺对象比任何体制都要全面复杂得多,包括人性的各个方面。那么,他又会不会在内心深处是一个彻底的虚无主义者,留下无人能解的迷题?”无论如何,他的文字效应来自以荒诞幽默为特色的冷静叙述,后现代主义读者甚至认为卡夫卡作品的主题就是写作,从而避重就轻地(也是荒谬地)绕开作品内容本身。(彼得·盖伊《现代主义:从波德莱尔到贝克特之后》,骆守怡、杜冬译,译林出版社,2017年2 月,146页)某些后现代主义者对作品内容的解构无疑是荒谬的,问题只是从什么角度理解和阐释作品内容。

从宗教的视角看卡夫卡的小说,比如卡夫卡的挚友马克斯·布罗德所坚持的视角,即便对于无神论者也同样具有深刻的启示和面向现实的批判性意义。彼得·盖伊把这种视角概括为“视为关于人类生存状态的神学寓言,一种对上帝的追寻……约瑟夫·K.以及卡夫卡其他的主人公所经历的骇人听闻的厄运故事,影射了神圣的正义与可鄙的人类判断力之间不可逾越的鸿沟”。(146页)这的确值得我们思考,我们所经历、所听闻的所有“骇人听闻的厄运故事”,难道还不足以使我们感受和思考神圣的正义与人世间之间的鸿沟、不足以让我们承认人类主体的有限性吗?“恰似认为上帝与人类之间的沟壑无法填平的犹太哲学家帕斯卡尔,布罗德解读下的卡夫卡对人类的罪行和无能感到惊愕万分。卡夫卡的神学知识更直接导致了更为夸张的解读方式的产生,即把他视作纳粹主义与大屠杀的预见者。”(147页)虽然在我们的阅读经验中即便没有神学视角也会把卡夫卡与对纳粹主义与大屠杀的预见联系起来,但是我们还是难以在终极追问中思考罪责与宽恕的深刻含义。就如1994年卢旺达大屠杀的图西族幸存者所言,“大屠杀已经超越了人类的范畴”。胡图族杀人者在种族主义狂热中的毫无罪恶感的嗜血、在杀人之后的若无其事和外部世界的冷漠反应,的确让人很难在人类所属的范畴中思考和讲述。不幸的是,关于这些问题的思考已经越来越被推进到现实的层面。

不过彼得·盖伊似乎更同意从文学和文本出发的视角出发阅读卡夫卡,他认为“尽管卡夫卡在小说中构建的世界以其残酷无情让人深感不安,它们却不存在超自然的维度。而且,卡夫卡的小说中看不到描述神灵所常见的那种心醉神迷的激情”。(147页)卡夫卡的文字总是平静而精确,虽然展现的常常是最令人毛骨悚然的细节,但是他似乎并没有因为创作这些恐怖场景和悲惨人物而感到心绪不宁;他虽然被正确地视作现代主义作家,但是却在他笔下却没有对心理活动的深层挖掘,他笔下的主人公在被不可抗拒的力量操纵和反抗这种操纵的时候几乎毫无内心活动。原因是因为卡夫卡总是强调一个观点:“对主观世界的观察从来都比不上对客观世界的观察。”但是彼得·盖伊又以1919年11月卡夫卡写给他父亲的那封著名的信为例,提醒我们不应忽视卡夫卡对于精神世界的敏感和在心理学方面的功底。

在经过这些不同视角的分析之后,彼得·盖伊看起来很同意托马斯·曼说的一句话——他说卡夫卡一生都在书写着同样的故事,即他的自传。卡夫卡在给父亲的信中所描述的就是他不断在小说中表现的普遍人生模式:胆小怯弱的孩子面对喜怒无常的父亲不知所措,把自己的焦虑都投射到一个巨大的屏幕上,把父亲想象成一股无形而邪恶的巨大力量。“他通过虚构强大的权力机构来放大和扭曲父亲的压制力量。正是这个不可撼动的权力机构指控约瑟夫·K犯有某项莫须有的罪行,并躲在大雾和小雇员背后破坏K进入城堡的通路;这个权力机构可以把人变成害虫,也可以把人投进卡夫卡其他所有的恐怖囚室。……他不得不一次又一次地诉说着同样的故事,而且很高明地掩盖真情流露的痕迹。卡夫卡被这种强迫性复现症牢牢控制。这一点,再加上他的惊世才华,共同创造出将他推向现代主义作家最前沿的作品。”(149页)前面说过,施塔赫认为“自传式书写”只是说对了一半,但是关于在父亲想象与权力压迫想象之下的强迫性复述症与创作的最前沿的关系,我想他是会认同的。

“事实证明卡夫卡的作品涵盖了极能代表二十世纪历史的人类经验,这一点在今天已经没有人再质疑了,这些经验勾画出一个被西方工业社会的政治、文化和日常生活的历史彼此交叠的炙热地带。但卡夫卡是如何获得这些经验的呢?这些经验是他经历了的,虚构的,猜测的,还是预言出来的呢?”(366页)这不仅是卡夫卡研究中仍然有待继续思考的问题,同时更是思考噩梦逻辑中的卡夫卡与我们的重要议题。