纪念陈映真丨唯一的道路

2016年是很辛苦/心苦的一年。在这一年的最后一天参加了台北的陈老师追思会,以此作为今年的结束。这是意料之外的事情。

大学本科时代的我,曾在人间出版社打工,负责当时正在筹办的人间网的技术工作。那大概是2003年前后的事情。为了人间网的技术工作,我每周总要在课后去趟潮州街的人间出版社,接受新的网站更新工作或任务。而当时常驻办公室的除了大家都敬爱的陈师母之外,还有幽默的中陈大哥。他们共同形成了潮州街办公室的日常秩序。

当时也正是陈老师寄予厚望的“人间学社”正在筹办的日子。许多老“人间”都动了起来,为了“人间”的再起而努力。此外,我们这些很晚才到人间帮忙的小伙伴们,乃慈、小胖、小关、小廖,也在哲元学长的带领下在人间出版社召开每周一次的读书会,读《宣言》、用吉他弹唱李双泽的歌。陈老师甚至还曾亲自参与并鼓励大家!对我而言,所谓的“人间”,应该就是这样一个集体的形象罢。

不过,让我印象最深的,就是今日已然谢世的李文吉大哥把人间出版社的某个看起来原本应是厨房的房间漆成全黑的样子。这是为了直接在出版社里建起一间暗房。由此可以想见当时的文吉大哥是多么期待“人间”的再起了。每当我想起文吉大哥在这间未来的暗房里爬上爬下亲自粉刷的模样,就能想起人间网和人间学社筹备初期带给周围人们的那份炽热的感觉。

那份炽热的感觉当然源自于陈老师。除他之外,不能再有第二人提供这样的能量。在我的印象中,这样的能量在1990年代末期臻于成熟并巨大地焕发出来。其中,最具象征性的事件包括了:1998年陈老师开始批判“皇民文学”美化论、亲手创办《人间思想与创作丛刊》、恢复小说创作、与陈芳明展开台湾社会性质的大论战,以及1999年以后陈老师亲自支持的地下油印刊物《左翼》的创刊——这是陈老师在理论、实践,以及小说创作等方面同时迸发出来的灿烂的时期。

虽然此间他也曾因病暂歇。但对我而言的陈老师,却是我们建构社会主义认同和祖国认同之时取之不尽、用之不竭的宝库。迄今我还能记得陈老师的陈芳明批判带给我的震撼,也还能记得《人间思想与创作丛刊》——特别是“清理与批判”“噤哑的论争”“因为是祖国的缘故”等三期——对我思想上的持续的巨大的影响。

“社会性质”是始于1930年代中国社会史论战的概念,也是依附在马克思社会型态(social formation)学说而派生出来的术语。关于“社会性质”的讨论,往往预设着人类社会存在着某种历史分期,并认为革命者只要能够确认眼前的社会处在某个具体的历史阶段,便能直接规定通往下一历史阶段的革命性质,进而判断眼前的社会变革应当团结什么阶级、应当反对哪些阶级。

陈老师大致从1980年代初期便开始关心台湾社会性质的问题,并在1990年代进一步追索台湾历史上曾经出现过的、类似于社会性质讨论的思想史。而陈老师最初的代表作,就是他在1992年发表的《李友邦的殖民地台湾社会性质论与台共两个纲领及“边陲部资本主义社会构造体论”的比较考察》以及《祖国:追求、丧失与再发现——战后台湾资本主义阶段的民族主义》等论文。

通过陈老师的努力,他发现台湾史上也曾为了确定革命的方向和性质,而产生过类似于“中国社会性质论战”的讨论。以日据时期来说,这些讨论先后是:1927年以许乃昌为左派代表的“中国改造论争”(许氏是台湾最早的中共党员、最早的留苏学生)、1928年和1931年台湾共产党先后推出的两次纲领,以及李友邦在大陆抗战期间所曾提出的台湾社会分析。

在偶然的机缘下,我在台大发现了许乃昌曾在中国改造论争之前发表过类似的社会性质论文,并与瞿秋白在中共中央理论刊物《新青年》上展开对话,那是更早的1924年。为此,我试着撰写了生平第一篇学术论文探讨许乃昌从1924年到1927年的转变,并把这篇论文呈给陈老师审阅。

陈老师读完这篇论文后问我:为什么会对社会性质的问题感兴趣呢?一时不知该如何回答的我,随口胡诌了“三十年代社会性质论战的影响”这类的答案。陈老师的表情显然是狐疑的,毕竟我一个本科生怎么可能有过他们那种在戒严时期旧书摊亲炙大革命时代社会科学热风的经验呢。

出版社的窗户并未掩上,潮州街上的微风和午后的阳光和煦地吹进出版社的客厅。我和陈老师各自坐在那张所有人都印象深刻的大桌子的两边。那是2004年还是历史系四年级生的我。

掩藏在我胡诌的答案底下的,是对陈老师的崇敬。我的真实答案是:因为是陈老师您的著作,特别是与陈芳明论战的一系列文字影响了我。不好意思当面向陈老师告白的我只能胡诌了一个与我年龄并不相称的答案。但这样的答案却让我每次想起之时都能感到温暖。

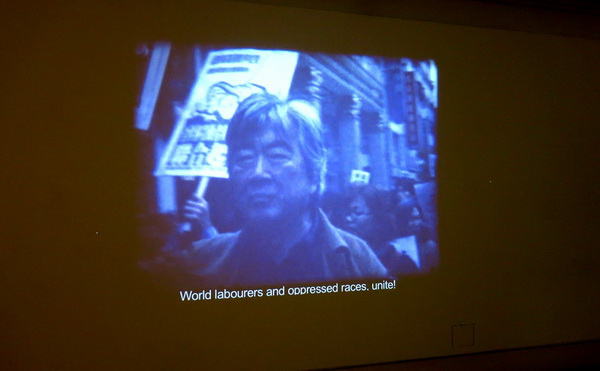

那样的温暖总是常在。2003年美国展开伊拉克侵略战争之后,我们在开战之后的3·20与3·22快速组织起两次大型的游行示威活动。在台北,陈老师和陈师母参加了3·22白天的游行。那天,陈老师拿着我绘制的手举牌走在人群无数的游行队列中。我兴奋地跟陈老师说:“老师!这张是我画的图呀!”——陈老师微笑点头,予我以温暖的鼓励。当我再次看到陈老师拿着这张手举牌的画面时,已是多年后在艺术家高重黎的纪录电影《我的陈老师》之中。在那人物轮廓显得柔和却又不断跳接的8厘米光影中,我记忆中的陈老师彷佛又具体了起来。

唯一的道路

破了的靴子陷入泥泞,

小道通向茅草棚,

漏了的屋顶滴下雨水,

弄坏了我最宝贵的财产,

德国、英国、法国、俄国和中国的书本,

还有更多的

这世界上最优秀的人们的思想。

为我开门的妻子

现在又睡了,

屋外的寂静,帮助我读书。

夜更深,我更加深深地被这些书吸引。

我曾经宣誓忠于这些思想。

破晓的鸡啼也没有惊扰我。

它们所指出的道路,

不分昼夜,永远光明。

我们一定能到达目的地。

那儿没有破靴子,

没有泥泞,

没有漏雨的房子,

但通到那里的道路,

只有这唯一的一条。

陈老师的回信则是这样的:

小邱:

谢谢你传来一首好诗,读之很受激动,

更觉得今天自认是大诗人的人是怎样以垃圾蹧贱读者。

你好吗? 祝

进步 健斗

陈映真 1-3-2006

十一年后重读这封短短的回信,已是陈老师离开人间的时候了。

陈老师的回信带着他那身为马克思主义者而拥有的钢铁般风格。我想起一次晚会结束之际唱《国际歌》的画面:陈老师与陈师母在安坐台下的人群中庄严地站了起来,歌唱“英特纳雄奈尔”。

敬爱的陈老师,您好吗?

我不知道该给您怎样的祝福。但在新的一年,我们仍将在这条荆棘的社会科学道路上力争进步,继续硬朗地战斗下去!因为,通到那里的道路,只有这唯一的一条。

(作者系台湾大学历史学系博士候选人。)