莎伦·佐金:经济危机后的纽约,创新成为一种都市策略

制图:冯婧

硅谷之外,科技公司们一直在寻找下一站。过去五年,纽约已经成为美国东海岸最大的创新中心。

最初,谷歌在纽约只有一名雇员,他的“工位”就在曼哈顿的一间咖啡馆里。如今,谷歌在纽约的雇员人数已经超过了7000人。

亚马逊同样如此。2018年,亚马逊宣布第二总部最终选址两地,其一就是纽约市皇后区的长岛市(Long Island City)。尽管在一片反对声中亚马逊撤回了决定,但它仍在纽约持续“扩招”。

谷歌、亚马逊、苹果、脸书“四巨头”之外,纽约还汇集了一众科技公司。从孵化器、初创公司到风投,这里有了成熟的科技生态。纽约市立大学布鲁克林学院的社会学荣誉教授莎伦·佐金(Sharon Zukin)称,这需要归功于纽约市的一次“转身”,2008年后,创新成为其都市策略。

佐金在纽约生活了半个多世纪,这座城市的后工业转型早早开启,目前仍在持续。她试图观察新的经济形态如何形塑城市空间,1960年代是创意经济,2008年后则是科技产业。今年她出版了新书The Innovation Complex: Cities, Tech and the New Economy(《创新综合体:城市、科技与新经济》)。

近日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)专访了佐金教授,我们将分两期回望1960年之后的纽约,上篇关于这座城市如何拾起创新,作为其都市策略;下篇佐金将带我们探访那些“隐于市”的科技公司。

澎湃新闻:作为一个城市社会学者,您如何观察纽约这座城市?从上世纪后半叶生活在SoHo区的艺术家,到近些年的“科技精英”,如何挑选观察对象?

莎伦·佐金:1960年代,我搬来纽约读书,之后获得了大学教职,留在了纽约。某种程度上,大学像是个平行世界,你并不知道校门外正在发生什么。

我的第一个教学任务是给本科生开一门课,名为“城市社会学”。什么是城市社会学?当时的我无法回答,读书时我的研究领域是政治社会学。在面对本科生之前,我得先教会自己,如何观察一座城市。

彼时,纽约正在转型。制造业中心早已搬离,先是去了新泽西,接着在全球范围内选择成本最低处,从中国香港、中国内地到后来的东南亚。后工业的纽约还有什么?

上世纪六七十年代,艺术家、设计师搬进了制造业留下的家庭式作坊,于是有了SoHo区的崛起。最初,人们“非法”居住在这些前工业空间,围绕居住权有过漫长的争夺。这背后有士绅化,也有房地产的兴起。后来Loft逐渐风靡,成为一种时髦的装修风格和生活方式,纽约的这段历史被淡忘了。

直到2015年,我还在研究纽约的创意经济,但很快发现,我的研究对象都在使用数字科技,而这些新的技术应用有很多是在纽约研发和制造的。我想了解这股力量背后是什么?这又回到了之前的那个命题,后工业时代的纽约。

澎湃新闻:您专门拍过一个短片(下期我们将发布中文版),化身导游,带人们去找寻纽约市内的科技公司。把它们“找出来”难吗?

莎伦·佐金:有趣的是,直到今天,谈及科技产业,人们的第一反应还是硅谷。当然在中国,人们可能会想起深圳、北京。

科技的应用几乎无处不在,但它们是在哪里生产的?人们对此有一套空间想象——市中心已经有成熟的商业,所以科技公司一般会选址近郊,那里空间充裕,可以设置一个相对封闭的园区,入口处树起公司标识,Facebook、Google、Amazon等等。

但真的如此吗?我邀请一位纪录片导演拍摄了这段探寻之旅,不同于硅谷,在纽约,它们是“隐形”的,就藏身在写字楼或是一些孵化器空间里。

但另一方面,这些看似不可见的公司形成了完整的创新生态,从初创公司、孵化器、加速器到风投,纽约已经成为硅谷之后美国第二大创新中心。它是如何做到这一点的?科技又如何形塑纽约市的城市空间?这是我想追问的问题。

澎湃新闻:作为一个局外人,您如何打入所谓的“科技生态圈”?

莎伦·佐金:参加尽可能多的活动,和尽可能多的人交换名片、解释自己在做什么,接受被拒绝——太多次了,抓住一些有兴趣的人,继续深挖。

我在新书The Innovation Complex里专门提到了“黑客马拉松”(Hackathon)——本研究的“田野”之一。2015年我第一次接触到了这个词,当时,一个25岁的博士一年级学生成了我的研究助理,他的第一个任务就是去参加一场黑客马拉松。我还记得他的回答是:“很棒,什么是黑客马拉松?”这又让我想起几十年前,我在第一份工作时的疑惑,“什么是城市社会学”。

黑客马拉松就是一群开发者聚集在一起,连续几十个小时开发出应用。我们用了一个学期的时间(从2015年9月至2016年5月)观察纽约市举办的各种黑客马拉松,集中参与观察了其中7场。

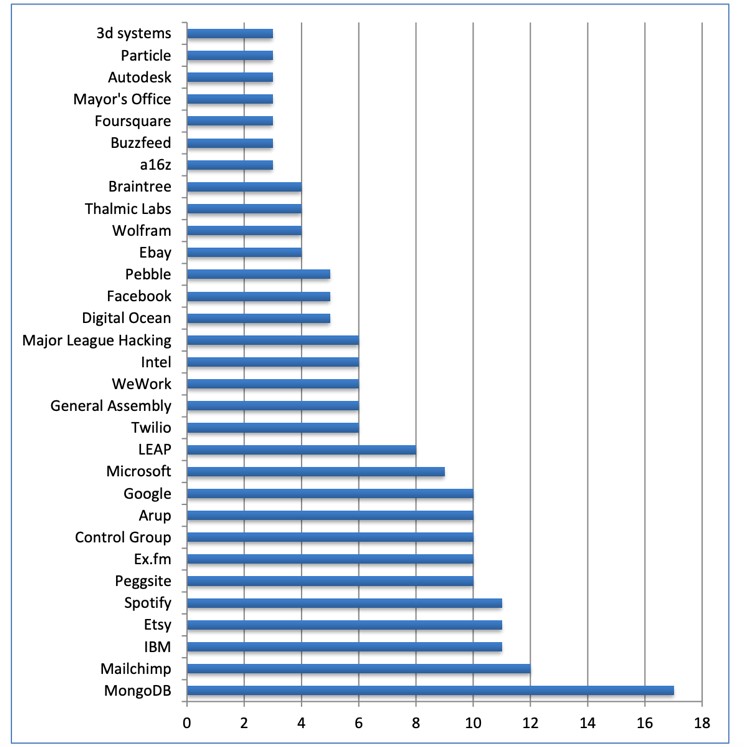

2015年,纽约市的黑客马拉松主办方,表中列出的均举办了三场以上。图表来源:Sharon Zukin的研究论文Hackathons as Co-optation Ritual

当时你已经能感受到一种创新的“氛围”,从举办时间上看,它们大多集中在学期中,主办方希望吸引尽可能多的学生参与。而活动的赞助方有知名企业、大学院校,也有纽约市长办公室。这些活动大多有很明确的商业化趋向,一个好的想法还不够,它需要具备产品化、商业化的可能。

政府、大学和产业三方合作,Henry Etzkowitz(纽约州立大学政策研究中心主任)用“三螺旋”(Triple Helix)来解释这种模式。这并不是新观念,但纽约市能成为第二大创新中心,和这种“三螺旋”分不开。

2013年的一场黑客马拉松现场。图片来自flickr

澎湃新闻:在2008年经济危机之前,纽约市并不是创新产业的集聚地。是什么带来了转变?纽约市政府又在其中起到了什么作用?

莎伦·佐金:我们采访了60多个业内人士,从初创公司老板、投资人,到政府官员、独立机构,这个过程像是在做拼图游戏,你要去补完纽约市的一段城市历史,也要去回望一种新的城市经济如何成型。

如果把时间线拉得更长,你能看到1990年代纽约市就经历了一轮互联网热潮。但在2001年9·11事件后,投资人几乎撤离了纽约。

2007年第一代iPhone诞生,软件工程师变得热门。由于纽约有巨大的用户市场,很多人回到纽约,想为他们设计的软件找到买家。

确实,在2008年经济危机之前,纽约一直没有明确的“都市策略”,科技创新也尚未成为城市的发展重点。

比如,1990年代,鲁迪·朱利安尼任市长期间,有人曾建议纽约需要培养更多软件工程师,但并未被采纳。纽约有不错的工程师院校,但人们毕业后并不一定会留在纽约。

9·11之后的经济重建,时任市长布隆伯格将重心放在媒体行业和绿色制造业(Green Manufacturing),但也并未提出一种明确的都市策略,分析纽约市的强项和弱点。

澎湃新闻:您曾提到一个特别的机构,纽约市经济发展公司(New York Economic Development Corporation, NYCEDC),它在2008年后逐渐成为了一个关键的策略部门,他们做了哪些工作?

莎伦·佐金:2008年经济危机后,布隆伯格开始和不同行业的人对话。产业性质决定,很多企业并不会搬去其他城市,比如金融业、大学、媒体,和制造业工厂不同,搬去另一个成本更低廉的地方并不能解决全部问题。那么,留在纽约,怎么活下去?如何找寻新的机会?

确实,纽约市经济发展公司(NYCEDC)开始成为一个关键部门。1990年代就已经有这个机构,它并非政府部门,但其董事会成员需由纽约市政府任命。

2008年后,经济学家Steven Strauss曾被任命为负责人,他需要召集精英——虽然他们并不会直接使用“精英”这个词——为纽约市的经济恢复和未来出谋划策。他们用了一年时间,对纽约市的各个产业进行调研、撰写报告。数字化逐步明确成为纽约市的都市策略。

NYCEDC的第一个决定是,纽约市需要在数字科技领域更进一步,特别是软件开发,而并不是硬件生产。第二个决定则是让大学与科技公司“联姻”,让学术研究更为产业化,后者来自他们对于斯坦福大学的观察。

这一转向影响了之后纽约的发展。比如一个工程师研究院的设立——康奈尔科技校区(Cornell Tech)。

我在书里回溯了这个学院的历史。布隆伯格举办了一场竞赛,邀请顶尖大学在纽约市开设研究生的应用科学中心,最终康奈尔大学和以色列理工学院的方案获胜,他们可以在罗斯福岛的政府所有土地上开办新学院。

NYCEDC还资助了很多鼓励创新科技的办公空间,也与大学院校合作,发起数字研究中心项目。

康奈尔科技校区鸟瞰图。图片来自Wikimedia Commons

澎湃新闻:经过十多年来依靠创新的发展,如今的纽约是否面临一些新问题?

莎伦·佐金:几乎所有城市都想成为创新中心,尽管他们对创新有不同定义,但另一面,他们又害怕无法控制科技资本的力量。

以纽约为例,最早Google在纽约只有一名员工,负责市场,如今其雇员人数扩大到了7000人。尽管局外人可能压根不会意识到这些公司的存在,但从雇员人数和租赁空间上看,科技公司已经是一股巨大的力量。

对于一座城市的权力结构而言,这些资源和资本的涌入意味着什么?

此前,亚马逊的第二总部成为238个城市的争抢目标,最终他们选择了纽约和华盛顿(编者注:纽约市皇后区的长岛市和北弗吉尼亚州艾灵顿水晶城,后者紧临华盛顿特区)。纽约州和纽约市都开出了一些利好条件,这引发民众不满。还记得之前提到的康奈尔科技校区吗?它是由政府主办,全球院校参赛。如今,比赛由科技巨头主办,城市成为参赛方。

地方政府开出的这些利好条件是否值得?当纽约市致力于将自己打造为全球创新中心时,是否挤压了这座城市内其他产业的生存空间。

一个很具体的问题是纽约的分区法(zoning law)。目前,纽约市仍有许多土地的利用性质是制造业,不能作为办公用途。假设一个科技公司想要落地此处,政府会通过修改分区法来向科技公司倾斜吗?

澎湃新闻:1970年代,纽约的士绅化与创意经济的发展有关,而近些年在旧金山等城市,高薪的科技产业从业者成为新一轮士绅化的“推动者”,他们推高了当地的房价和租金,遭到批判。纽约也有类似情况吗?

莎伦·佐金:旧金山确实如此,但纽约并不是。纽约高昂的居住成本有多重推动力量,比如金融业。作为文化中心、媒体中心,很多企业的总部可能在其他城市,高管却选择来纽约置业,比如亚马逊的首席执行官杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)。

纽约还吸引了来自全球的投资客,纽约人戏称他们是“中国富豪”、“俄罗斯寡头”,当然没人知道他们来自哪里。

在这些力量中,科技精英有些“微不足道”,实际上,我们在研究中遇到了很多科技从业者,他们也在抱怨纽约“太贵了”,他们的员工“住不起”。

这又涉及另一个问题,上世纪纽约市政府建造了不少公共住宅(public housing),有的楼龄已经超过60年,但当地政府没有足够的资金去修缮。居住危机又是另一个美国大城市的命题。

澎湃新闻:7月底,美国众议院召开了针对谷歌、苹果、亚马逊、脸书四个科技巨头的反垄断听证会,传唤了其首席执行官参加,期间,四巨头被称作“新时代的洛克菲勒”,您如何看待?

莎伦·佐金:这是很现实的焦虑,当科技资本成为巨大力量时,他们并没有承担起相应的社会责任。

公司用来武装自己的几个常见词包括:透明、可持续、有企业社会责任。但当谈及什么是社会责任时,巨头们回答,好的产品就是好的社会责任——如果产品糟糕,消费者自然不会购买。

将责任全部推脱给市场是对的吗?我们需要保持批判性,智慧城市确实在某些角度让生活变得更便利,但它的负面效应如何平衡。或许可以时刻反问自己三个问题:

第一,随着科技应用在社会各个领域的普及,我们是否丧失了一部分的社会生活?

第二,智慧城市发展下,作为普通人,我们获得了什么,又是否失去了什么?

第三,作为普通人,我们从科技创新中获得了什么?

The Innovation Complex,中译本将由格致出版社出版