八十本书环游地球︱中国:《生死疲劳》

丹穆若什教授的《八十本书环游地球》,既是重构世界文学的版图,也是为人类文化建立一个纸上的记忆宫殿。当病毒流行的时候,有人在自己的书桌前读书、写作,为天地燃灯,给予人间一种希望。

第十周 第四天

中国 莫言 《生死疲劳》

1955年,管谟业出生于山东省的一个农民家庭,他十一岁的时候“文革”开始了。他辍学后,到田间劳作,后来又进了工厂,1976年参军。他在部队里开始写作,用笔名“莫言”发表作品,因为他记得父亲的叮嘱:不要在外面透露自己内心的想法。在中国社会主义现实主义环境中成长起来的莫言,开始了更广泛的阅读。他对鲁迅的作品和《西游记》等古典白话小说产生浓厚的兴趣,同时也开始熟悉西方小说家。在2012年的诺贝尔奖演说中,他说:

在创建我的文学领地“高密东北乡”的过程中,美国的威廉·福克纳和哥伦比亚的加西亚·马尔克斯给了我重要启发。我对他们的阅读并不认真,但他们开天辟地的豪迈精神激励了我,使我明白了一个作家必须要有一块属于自己的地方……尽管我没有很好地去读他们的书,但只读过几页,我就明白了他们干了什么,也明白了他们是怎样干的,随即我也就明白了我该干什么和我该怎样干。(《讲故事的人》)

他2006年的长篇小说《生死疲劳》建构于所有这些文学资源之上,透过人和动物的视角,编织了一个关于从1950年到2000年中国历史的史诗般的故事。故事从1950年代的农业合作化运动写到“文革”,到毛泽东去世,再到中国当代的繁荣胜景及全球格局中的大国形象。

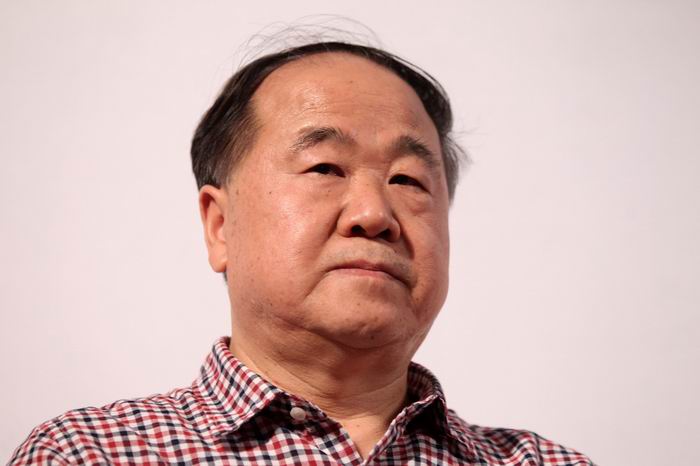

莫言

这本书的繁复故事取决于三个核心主人公的叙述。大部分篇幅由西门闹,或者说由他的一系列转世者来叙述。作为一个富有而不问政治的地主,他在县城解放时被枪毙了。他的魂魄到了阎王的阴曹地府,对自己被不公正处决感到愤愤不平,竭力要求回到阳间。阎王勉强答应了,但当西门闹回到他的村子,却惊讶地发现自己刚刚转世为一头驴,慢慢长大并为自己从前的长工蓝脸干活。随着叙事向前进展,西门闹死去又转世了四次,下一世是一头牛,然后是一头猪,一条狗,一只猴子,最后他终于变回了一个人类婴儿。

这一系列的转世不免让我们想到《西游记》里唐三藏的徒弟们。在第一章里,当西门闹被押送到他的村子准备转世时,“我们还与一支踩高跷的队伍相遇,他们扮演着唐僧取经的故事,扮孙猴子、猪八戒的都是村子里的熟人”。整部小说中,西门闹都觉得阎王没能主持正义,总是无理地判他一世世转生成动物,但他最终理解了阎王在一直计划着他最终的救赎,就像《西游记》里的唐三藏了解空无一字的经卷才是最好的。在西门闹彻底抛却仇恨之前,他只能转世成动物,只有这样他才能最终变成世纪婴儿,而故事也可以在小说的结尾真正开始。

西门闹轮回了几十年,他历经大跃进和“文革”中的不公与迫害,以一种鲁迅笔下的阿Q那样无知又惊奇的眼光观察着这一切。然而现在,他不止会被枪决一次,西门闹的动物化身被饥饿的村民们吃掉,接着又在一次暴乱中被活活烧死,然后被淹死,又忠诚地与蓝脸一同自杀,最后一次被一个嫉妒的丈夫枪杀。而蓝脸,他是一个顽固的个人主义者,村子里唯一一个拒绝加入农业合作社的农民。他想方设法坚持了许多年,西门闹转世后的多种化身都帮助他,直到最后他自杀。

在这个过程里,我们看到了那些标语口号和宣传画所呈现的关于社会进步的宏大修辞背后的现实。

第二个叙述者是蓝脸的儿子蓝解放,他的母亲曾是西门闹的姨太太。西门闹被枪毙后不久,她就改嫁了蓝脸。解放生于1950年1月1日,这是我们从小说开篇所了解的,个人历史与国族历史重叠,让我们想起拉什迪《午夜之子》中的萨利姆·西奈。在这里莫言同样多次运用了这个模式,在小说的结尾,西门闹最后一次转世成了世纪婴儿,他在午夜降生,“此刻正是新世纪的也是新千年的灿烂礼花照亮了高密县城的时候”。

莫言似乎还嫌这些精彩的叙事手法不够琳琅满目,又引入了另一个叙事人物:莫言自己。这里我们也许可以看到对奥尔罕·帕慕克的一点致敬,他也常常在小说中引入自己,就像我们在《我的名字叫红》中看到的那样,结尾处主人公谢库瑞把她的故事传给了小儿子奥尔罕。在《生死疲劳》里,莫言往往在讽刺性的氛围中出现,被所有他认识的人嘲笑:

莫言是歪门邪道之才……他相貌奇丑,行为古怪,经常说一些让人摸不着头脑的鬼话,是个千人厌、万人嫌的角色。连他自家的人也认为这孩子是个傻瓜。

不过村民们对他充满警惕,因为“莫言那小子也不能不写,从他那些臭名昭著的书里,西门屯的每个人,都能找到自己的影子”。这里我们似乎看到类似詹姆斯·乔伊斯在《尤利西斯》中重建都柏林的雄心,甚至《芬尼根的守灵夜》中乔伊斯那诸多的替身,例如“笔者闪”(Shem the Penman)对低俗生活的讽刺性描写。更相似的地方是,莫言的小说以“我的故事,从一九五〇年一月一日那天讲起”这句话结束,由此带我们回到他的开篇第一句,就像乔伊斯在《芬尼根的守灵夜》中著名的写法一样,这本书在莫言写作他的小说时正被翻译成中文。

相比于后现代主义,莫言的轮回在本质上更接近佛教,把重生的轮回置于中国1949年之后数十年的历史之上。正如西门闹在小说中段所说:

正像后来我转世为狗时那位在市政府宾馆看门、见多识广、出口成章的朋友——德国黑盖狼狗所总结的那样:五十年代的人是比较纯洁的,六十年代的人是十分狂热的,七十年代的人是相当胆怯的,八十年代的人是察言观色的,九十年代的人是极其邪恶的。请原谅我总是急于把后来发生的事情提前来讲,这是莫言那小子的惯用伎俩,而我不慎受到了他的影响。

五十年代人们的纯洁并没能阻止灾难的发生。就像枪毙西门闹的人冷静地对他解释:“我必须消灭你,这不是个人的仇恨,这是阶级的仇恨。”小说中有一个章节讲述了村民们因为在收获季节被指派去人工炼钢而失去了他们的粮食。

在小说的最后,繁荣——和宝马车——都来到了村里,人们计划着“把西门屯建成一个完整地保留‘文革’主题的文化旅游村”,建一个高尔夫球场,一个娱乐城,还有一个赌场。耕地被征用来建造这个扩张的建筑群,而农民们将会成为演员,向游客们表演这个村子的历史。

莫言非凡的小说巧妙地走钢丝,游走于体制许可或批判的边缘,部分由他的不懂(或所谓“不懂”)政治的动物叙述者来掩护。他……选择从体制内部进行讽刺性批判。就像鲁迅和张爱玲一样,他戏剧化地处理了混乱时期政治浪潮翻涌对生存的挑战,而且,他的小说呼吁结束仇恨,向不同的观点敞开——其中一个敞开的例子就是他运用了多种互文,既有中国的也有外国的。正如西门闹在发现自己第三次重生时所说:“我作为一头猪却只有半岁,正是青春年华、黄金岁月。莫道轮回苦,轮回也有轮回的好处。”