治道丨村小组治理何以有效?——对成都某村的观察

十九大报告要求:“加强农村基层基础工作,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。”农村村民自治是农村基层治理体系的重要一极。如何将治理单元下沉到村民小组,做实乡村自治,成为乡村治理的重要问题,也是落实2020年中央一号文件加强对基层社会治理全面部署的新要求,加快推进乡村社会治理体系现代化的必由之路。

以村民小组为单元的微治理,因其治理单元小、文化认同高、利益纽带紧密,而在村庄公共性活动中更容易形成集体行动,实现村庄公共物品的自我供给。但笔者2018年7月间在各地调研时发现,在一些地方,随着村干部的职业化和行政化加剧,村级治理重心上移,治理任务转变,以村民小组为单元的小组微治理缺失,导致农村社会动员弱、集体行动能力差、公共品自我供给不足,村庄原有的熟人社会和乡土逻辑遭到瓦解。而在小组微治理有效的村庄,村民集体认同高,能够通过内部协商达成集体行动,自我供给公共品,村庄治理也更加有序、有效。

那么,一些地方的村民小组治理何以有效?笔者结合自己在各地的调研经验,以四川成都Q村为案例,论述小组微治理的内在机制,尝试解释小组治理的有效性。

一、Q村微治理的经验图景

Q村位于成都市区西北部,郫都区东北部,全村现分为11个社(村民小组),计685户,2183人。平均每个小组约62户,近200人。地处川西平原,物产丰富,经济作物以水稻和玉米为主,是成都市的粮产区。2012年,Q村作为区里三个土地综合整治的试点村之一,实施美丽乡村建设。

该村以集体经营性建设用地入市为契机,在原有空间布局基础上,按照“小规模聚居、组团式布局、微田园风光和生态化建设”模式,将全村重新划为11个小组。小组居民多为原生产队社员,重合率达90%。随后的村庄建设中,自上而下输入大量资源,资源的使用需村民小组内部民主商议。村民小组也需协商处理自己村民组内诸多生产生活事宜,如兴修水渠、卫生保洁等。除此之外,该村以村民小组为单位建立了相关协商机制,如小组的理事会、监事会,为小组协商提供机制保障。

在中国村级治理主体行政化、职业化的大背景下,Q村的小组微治理成为当地治理的最根本和最有效手段。在该村,小组治理的有效性主要表现在,能够选举出有公心的小组长,村民积极参与小组公共事务;小组成为表达公共诉求、解决公共问题的场所。

首先,村民对小组长选举的重视程度高。笔者在访谈中了解到,2016年,Q村二组的小组长选举中,选举公告一发布,村民们就在公告场合议论谁才是合适的小组长。小组长选举时,全小组基本每户都派代表在场,没有弃权现象。选举结束后,组员留在现场等待唱票结果。相反,选举村委会主任及其他村委干部时,村民只是去现场投个票,总体的参与度没有选举小组长的积极性高。

其次,小组长是处理组内事务的执行者。村民小组成为乡村德治的基本平台,如果村民家里有孩子不孝或者邻里之间出现矛盾,村民都会去找小组长解决。小组长在组内有权威,被村民认可,在处理家庭矛盾和协商邻里纠纷时能以传统的权威型长者身份出面。小组长也承担着联络小组成员感情、处理小组内部非行政性事物的身份。比如,小组长一般是组内红白喜事的主事人,村民如遇家人去世,会首先告诉小组长,然后由小组长帮助安排相关事宜。

第三,小组公共行动具有很强的公信力。最明显的表现是,2009年Q村土地已进行过确权,但至今小组内部仍能动员组内调田。笔者在调研中发现,全村11个小组中,只有两个小组不调田也不动账,9个村小组明确表示存在各种形式的土地微调。这9个村小组仍然坚持“生增死减”的策略,每有新出生人口,会在账面上重新调整土地,即“动账不动地”。所谓“动账”,指村民领取土地流转租金、耕地保护金等理论上的收入。

村民认为,调田是一种公平性行为。一程姓农户认为:“调田是每家都会遇到的事情,队长又不是为自己家做事情,谁家说不定以后也会增加人口。”

第四,小组长承担着联系村民的角色。农村税费改革以后,该村以村委会主任为代表的村干部和村民直接接触的机会变少,一些补助的发放和行政性任务的安排,都由小组长直接执行。以往的村级治理中,村干部和小组长一起承担着收取税费等职能。近些年,乡村治理的任务发生转变,国家对村庄的定位由汲取转变为输入,村级治理主体承担着提供公共服务的角色,而且大量行政性事务逐渐把村干部的精力从与农民打交道中抽离出来,面向乡镇一级,与村民直接联系的角色就交由小组长。

最后,小组行动中贯彻了讲道理的策略。笔者在访谈了解到,在面对涉及村内事务中的钉子户时,只要小组长能够多做几次工作,将道理向当事人讲明,那么工作就可以做通。小组的公共议事有决策、有监督,组内公共决策受到监事会和议事会的约束,必须公开透明。这样,在小组内部呈现出治理有序的局面,保证了小组规则能得到贯彻。

二、村民小组治理有效的社会经济基础

笔者认为,该村以小组为单元的微治理,反映的是村民对小组的认同。这源自建立在长期共同生产生活基础之上的地缘文化以及小组内部的利益勾连。

首先,村民小组是村民生产、生活互助的共同体。在Q村,村民小组内的家庭之间呈现原子化的关系,没有形成以血缘为纽带的互助网络。生产上,小组成员之间需要通力合作才能完成水利浇灌,如农忙时的抢水。因为小组内村民的土地一般是集中在一起,需以村民小组为单位,组织强壮劳动力去上游,将沟渠的直流堵截,使水可以顺畅流到属于该组的土地上。这个过程不是哪一户可以单独完成,而需要小组内其他成员的联动与配合。生活中,邻里互助的生活逻辑,促进了生活共同体的形成。此外,婚丧嫁娶中的办酒席等家庭事务,也绕不开小组集体的互助与合作。

其次,低度的经济分化将村庄精英吸纳进村庄政治。Q村在村庄整治中,每户得到的补助大体相当,相对拉平了村内经济差距。整体上,村庄经济结构均衡,经济分化水平低。土地整治后,该村大力发展旅游业,为村民创造了许多就业机会。村集体鼓励村民从事旅游相关的经营活动,如创办农家乐、租赁观光自行车,吸引到了大批在外发展的人士回流到村庄。

在经济地位相当的条件下,在村庄中获得政治身份可以为村民长面子,凸显其地位,于是吸引着村民参与进村庄政治。而村集体的两委(党支部委员会和村民自治委员会)岗位有限,能吸纳的村民也有限,村小组中的政治身份便成为众多村民退而求次的选择。

三、小组治理有效的内在机制

那么为何小组治理在该村显得有效?这主要得益于在小组内部建立起的规则形成机制和执行机制。

首先,规则的形成机制,为小组自治提供了空间。组内成立议事会负责小组决策,监事会监督决议的执行。小组内部的具体事宜,不是由小组长独断决策。在Q村小组内部,事关村民利益的事情都需要经过小组议事会讨论才能执行,大型事宜如调地会,则需要召开组员大会投票决定。同时,监事会是小组内的监督机构,监督小组长对决策的执行力度与执行情况。

其次,规则的决策主体,成为小组治理的中流砥柱。议事会成员在村民小组内部属于乡村能人,得到村民的认可与尊重。如二组的五个议事会成员中,张某华(也是村议事会成员)上世纪七十年代当过村民兵连长,原为村民小组长,现在村内开办屠宰场。李某平现为镇人大代表,有在外承包工程,经济条件较好。程某凤,外嫁女,但是户口没有迁出本村,在本村经营大型农家乐。陈某雪,村内养猪专业户,现在因养猪场被关停在外做小工程,属于小组内部较早发家致富的一批。他们经济条件较好,具有号召力,成为动员群众的纽带与标兵。

此外,规则的执行主体,发挥了带头表率作用。在Q村,小组长不会为自己谋私利。如该村四组一位黄姓村民,他是小组议事会兼村议事会成员,其弟弟的女婿在2012年9月从部队转业回家。女婿的户口之前不在本村,退伍后想把户口转回本村参加土地流转,于是央求黄某运用小组议事会成员的身份在小组议事会上多几句好话。但黄某给予明确拒绝,最终导致他和弟弟私人关系破裂。在笔者调研访谈时,两家关系还未缓和。小组干部在处事时讲原则、守底线,为自己赢得了公信力。

最后,软性的惩罚机制,为小组治理提供了有效的监督。在Q村,缺乏血缘关系支撑、原子化存在的家庭模式,其生产生活都依靠所在小组的帮扶。若村民不遵守村小组的决议内容,那么他和他的家庭在生活和生产上会受到组内的排斥,得不到来自组内的帮助。这种软性的惩罚机制,使得个体在面对小组的集体力量时,需要遵守小组的决议。

而且,Q村公共活动空间较为发达,茶馆、麻将馆成为人们闲谈交流的场所,个体若有对规则约束的不遵守,会成为人们茶余饭后的谈资,从而对个体形成压力,在村庄休闲娱乐活动的参与中也会受到排斥。

四、政治稳定与村小组的有效治理

小组长任期的稳定既是小组治理的有效基础,也是本地区小组治理的特色。

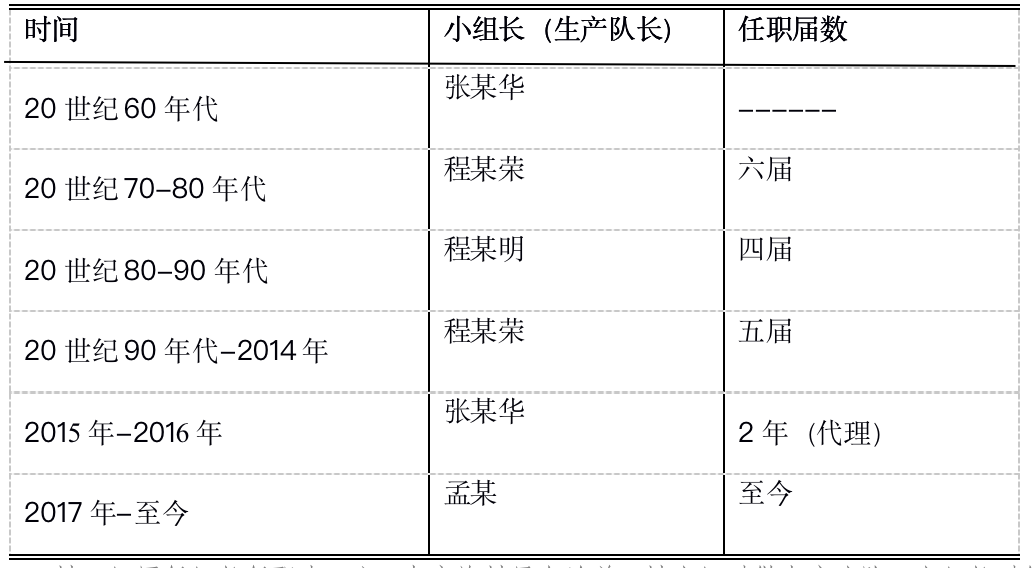

如下表所示,以Q村村民二组为例,上世纪六十年代至今,历任小组长只有四人。笔者得知,其他村民小组组长的任职也相对固定。通常,只有小组长因不作为、谋私利而不被村民信服时,才会被换下。

小组长任职的稳定性,有助于其在小组内部形成稳定的政治威望与政治预期,本身也是小组政治有序、治理有效的结果。笔者在调研中发现,该村有稳定的政治精英群体。如二组原组长张某华,现为一组党小组长,又是村内的议事会成员;原妇女主任,现在既是党小组长,又是老年协会的核心负责人之一,还是村议事会的成员。从整体上看,Q村的治理主体人群较为稳定。

稳定的政治精英,为Q村发展提供了稳定的政治环境,也获得了村民的信任感。相较之下,那些精英重复更迭的村庄,难以获得村民的认同感,政策执行也不具可信度。相比重复更迭的政治精英形成的陌生治理,Q村的治理主体是熟人治理。

简言之,在Q村,小组治理细化了村民治理单元,利于化解当地乡村整体治理的动员难题;同时,村民小组联系群众,回应了居民现实需求。