全球战疫·洞势丨英国抗疫的问题不在“群体免疫”而在实力

3月17日星期二,比起寻常的工作日,英国首都伦敦的街道与地铁冷清不少。许多企业员工开始在家远程工作;部分高校院系开始把教学活动推迟或移至线上;各大超市里,因逐渐升级的病毒恐惧而囤积式购物的人们扫空了消毒液、卫生纸和必备食物的货架。此前数周,身为在伦敦求学的中国留学生,我和朋友们还在担心戴口罩会招致种族主义歧视与骚扰;而今天,三三两两的非亚洲面孔也戴着口罩出现在街头。在以“保持冷静,继续前进(Keep Calm and Carry On)”的国民性格为傲的英国,似乎有什么开始动摇了。

伦敦时间3月12日下午,鲍里斯·约翰逊政府首次公布其新冠病毒防疫政策进入拖延(delay)阶段,引起国内外舆论一片哗然。该政策发布之时,英国的新冠病毒确诊病例为456例,死亡6例(3月11日数据)。仅隔不到一周,3月17日,英国的确诊病例升至1950例,死亡升至71例。迅速攀升的数字凸显出日趋严酷的疫情形势,让英国民众的行为和政府的立场都开始发生微妙的改变。随着时间推移,英国防疫政策可能会在不断微调中呈现日渐收紧的趋势。

随着意大利成为新冠病毒疫情重灾区,欧洲成为世界范围内的疫情中心,中文媒体与社交网络也开始密切关注包括英国在内的欧洲防疫形势。在这种氛围下,看似剑走偏锋的英国防疫政策立刻成为热点议题。

据我个人观察,近日的中文舆论里,人们对英国防疫政策的理解比较两极分化:一方面,英国作为现代公共卫生的发源地,有人对其防疫政策寄予厚望,期待不走寻常路的“英国模式”能为全球防疫带来新思路;另一方面,英国防疫政策中可被解读为消极治理的成分被着重强调,从社会达尔文主义、保守党政府政治利益、人道主义等角度出发的批评质疑蜂拥而至。但显然,事实往往不是非黑即白的。

截至目前,围绕英国防疫政策的迷思有哪些?我们误解了什么,忽略了什么?

“‘群体免疫’非目标”:政策逆转还是移花接木?

围绕3月12日发布的英国防疫政策,“群体免疫(herd immunity)”一词掀起了沸沸扬扬的讨论。虽然首相和两位科学家并未在记者会当场释放这一信息,但政治评论家罗伯特·佩斯顿(Robert Peston)撰写的新闻和首席科学家帕特里克·瓦兰斯(Patrick Vallance)接受电视采访时的回答,都印证了“群体免疫”概念确实存在于鲍里斯政府的防疫政策表述中。而且从瓦兰斯当时的措辞来看,“群体免疫”是可以被解读为一种政府策略的。此举在英国内外引起强烈反响。英国民众纷纷在社交网络上发表不满,不少人认为他们已被自己的政府抛弃。世卫组织(WHO)发言人玛格丽特·哈里斯(Margaret Harris)对此表示明确质疑,科学界人士(尤其是免疫学家)也纷纷以联名信的形式批评这一策略的不合理性。

3月15日,英国卫生与社会保障大臣马特·汉考克(Matt Hancock)在《每日电讯报》(The Telegraph)上撰文,和他当天在BBC接受安德鲁·马尔(Andrew Marr)采访的口径一致,他强调“群体免疫”是一个科学概念而非政府的目标或战略。

3月16日,在鲍里斯政府有关新冠病毒防疫的当日记者会后,瓦兰斯在回答有关“群体免疫”的记者问题后重申了和汉考克类似的立场,却避免再使用“群体免疫”一词。鲍里斯政府显然是在对外界对“群体免疫”的剧烈不满作出了回应,他们开始有意和“群体免疫”保持距离。

“群体免疫”似乎就要从英国防疫政策中谢幕了,但许多人还在困惑这到底是怎么回事。部分媒体热衷于追溯“群体免疫”原理的“前世今生”,向不明所以的读者们介绍这一看似陌生却在人类防疫史上居功甚伟的科学理论。也有华人学者认为这套思路是“近乎无情的理性”。但是,英国防疫政策中的“群体免疫”——我们可以姑且称之为英国版“群体免疫”的问题并非在这一理论本身,而是对理论的套用乃至误用。即便在理想的状态下,“群体免疫”也只能是一种现象而非手段,遑论在面对全新病毒的现实中,这种现象能否发生都是未知数。

英国版“群体免疫”到底错在哪儿?哈佛大学公共卫生学院流行病学教授威廉·哈纳奇(William Hanage)3月15日发表在《卫报》(The Guardian)的文章提出了专业而简明的见解。他从两方面指出了英国版“群体免疫”的重大问题。

第一,也是重中之重,人类没有研发出新冠病毒疫苗。这意味着再小的死亡率放在极大的人口中都是可怖的死亡数字,何况死亡率会随着医疗资源的挤兑而攀升。即便我们做一个“宽容的假定”,即政府能成功地把病毒完全控制在低风险人群中,到了重症监护需求暴发的高峰时期,英国国家医疗服务体系(NHS)的床位依旧供不应求。更何况,把病毒传染限制在一个年龄群其实不可能。

第二,英国版“群体免疫”假设新冠病毒会不可避免地迎来第二波(second wave),但这不一定成立。“不应在一种假设性未来的基础上让脆弱易感染的人们现在就暴露于病毒。”

从医学史和疾病史的角度来看,“群体免疫”理论的产生和应用原本就和大规模疫苗接种项目在世界范围内的开展互为表里。在无法投入疫苗且假设疾病必定回潮的情况下大谈“群体免疫”,看似无为而治,却是史无前例的激进方法。究其根本,新冠病毒实在是太新了,科学家们并没有充足把握能应用这种理论,其面临的伦理挑战是巨大的。

从3月15日起,虽然英国政府开始主动与“群体免疫”保持距离,但这意味着其防疫政策出现显著改变了吗?

在汉考克的声明后,很快有自媒体社交账号撰文称英国防疫政策出现180度大转弯,英国卫生大臣“否认”了“群体免疫”策略。但是细心的读者很快会发现,除了改称“群体免疫”是科学概念而非目标或战略,汉考克的文章并没有大幅改变先前的路线。

归根结底,英国防疫政策从来就不应被过于简单地概括为“群体免疫”政策,因为成为舆论风暴眼的“群体免疫”并非其核心,摒弃了“群体免疫”的英国防疫政策也未必就实现了大转弯。

如果我们善意地假定,英国政府不至于极端到借病毒大搞自然选择优胜劣汰、宁可牺牲大量生命也不让社会经济停摆一刻,那他们至少在向公众传达和沟通“群体免疫”理论及其意义上栽了跟头,也让英国防疫政策中更具实质性的内容被虚焦了。

实质策略“压低曲线”:模型背后的实力天花板

其实,比起耸人听闻的“群体免疫”,英国防疫政策拖延阶段更重要的关键词是“压低曲线(flatten the curve)”,即把感染高峰期尽量延后,换取更多时间,让有限的医疗资源不至于崩溃。

该思路并非为英国独有,德国防疫政策也有类似表述,这也是为何很多中国作者认为英德策略在本质上是类似的。但是,类似的理论模型应用在不同国家的医疗卫生系统,可以直接被理解为政策类似吗?具体到英国,在NHS医疗服务能力有限的前提下,其“压低曲线”的设想和实际宽松的管控措施是否匹配?

3月15日,菲尔兹奖得主、剑桥大学数学教授蒂莫西·高尔斯(Timothy Gowers)发布了一系列质疑英国“压低曲线”图表准确性的推文。他首先用一幅生动(甚至简陋)的手绘图,直指NHS能力约束下真实的“压低曲线”在实践中不会像政府宣称的那么容易。

高尔斯后续又做了一系列演算,其基本结论是:在英国医疗条件的实际约束下,采取“压低曲线”战略意味着要把峰值压得非常低,而实现这种目标的难度不亚于采取极端的社会隔离措施。

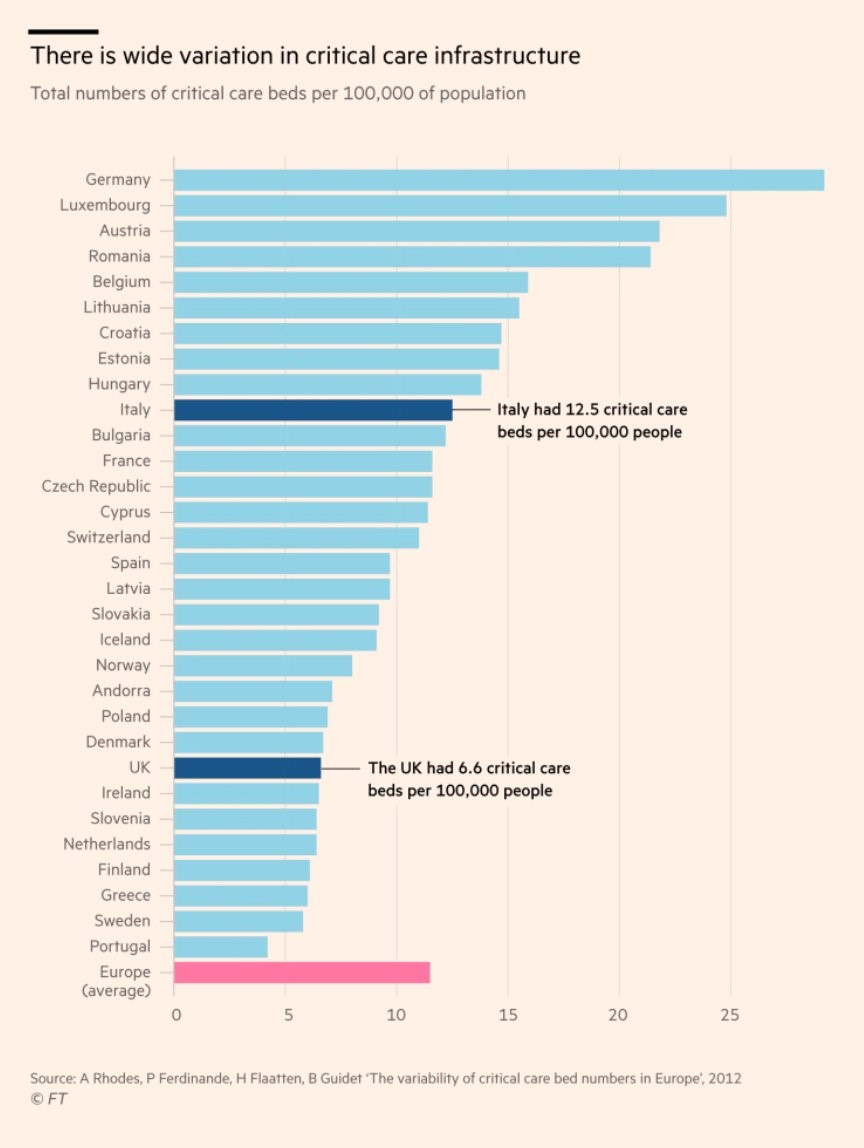

这道数学题其实很简单。首先,该图表的横轴表示从第一例确诊开始的防疫时间,纵轴表示当日新增确诊人数,三条曲线分别代表三个变量的变化趋势:水平虚线是英国NHS的医疗承载能力(床位数),陡峭的曲线是不加干预的当日新增病例,平缓的实线曲线(峰值等于或低于虚线)是主动干预下的当日新增病例。因此,后两条曲线与横轴之间的面积代表英国的总确诊人数。一旦我们理解了这些图表元素的意义,不难发现,在NHS床位数有限的情况下“压低曲线”,总确诊人数越多,防疫时间就需要拉得越长;而如果想在较短时间内渡过危机,就必须减少总确诊人数。这其实也从另一个角度证明了需要感染60%人口的“群体免疫”思路的不切实际。更可怕的是,真实的被感染人数并不会因循数学模型的时间表,而是呈指数型增长,这无疑会提前冲破NHS承载力的峰值,造成医疗系统的崩溃。

高尔斯的计算看似简单,却犀利地指出了英国防疫政策中“压低曲线”策略的数学矛盾,进而揭示出其实践层面的重大缺陷。3月16日晚,英国伦敦帝国理工学院MRC全球传染病分析中心发布最新报告,以更系统、更详实、更精确的研究,间接支持了高尔斯的观点。该报告认为,英国政府此前采用的缓解(mitigation)政策在最佳状态下仍会导致数十万人的死亡,而试图“确保只有一小部分国民受到感染”的抑制(suppression)政策才应该是下阶段防疫战略的首选。

概言之,英国防疫政策看似采取了与德国相似的“压低曲线”思路,医疗系统实力的不足却严重约束了该思路目标实现的可能性。而医疗实力远超英国的德国,其实从疫情蔓延伊始就在广泛检测和推动社交疏离(social distancing)上下足了功夫。正如“群体免疫”策略的荒谬不在于该理论本身,“压低曲线”思路的问题也不在于努力把曲线压到医疗系统承载能力以下的目标。英国防疫政策的问题在于,一切科学理论设想都会遭遇NHS现实实力的掣肘。只要NHS的能力短期内得不到突飞猛进的进展,英国就不得不调整政策,在控制受感染人口上加大力度,这样才能真正实现“压低曲线”。

科学循证、学术独立与远未形成的“英国模式”

在中文媒体和社交网络上,国人更好奇和关切的是以英国为代表的欧洲发达国家是否能探索出对抗疫情的新路径。然而,面对新冠病毒这一全新病毒的全球蔓延,无论哪个国家都在与时间赛跑,在不断观察与经验中调整防疫政策。“群体免疫”和“压低曲线”不过是3月12日发布的英国防疫政策1.0版本的部分内容,所谓“英国模式”还远未形成。

但是,英国防疫政策的修正过程的确颇具特色。3月12日以来,英国国内舆论和科学界对鲍里斯政府防疫政策的质疑和批评不绝于耳,在倒逼政府修正漏洞、收紧措施的过程中发挥了重要作用。尤其是科学界,从医学家、公共卫生学家、流行病学家、免疫学家到数学家、生物统计学家、行为科学家,他们在面对政府不合理政策时选择联合发声,要求政府拿出决策依据的证据、数据与模型并实施更强硬有效的防疫措施。有朝一日,若真要归纳所谓“英国模式”,仅看英国政府的防疫政策恐怕是不够的。无论是“群体免疫”的荒谬还是“压低曲线”的局限,科学循证与学术独立至少让英国没有在错误的道路上走太远。

诚然,英国防疫政策还会怎样演变、成效究竟如何,最终只能交给时间检验。在这场人类对抗新冠病毒的全球防疫战中,每一座堡垒的付出和牺牲都应获得尊重,而非嘲笑和奚落。

(作者系伦敦大学亚非学院历史系在读博士生、北京大学-伦敦政治经济学院国际事务双硕士)