患重症男孩术后跟妈妈说:“我好怕死,死了就再也看不到你”

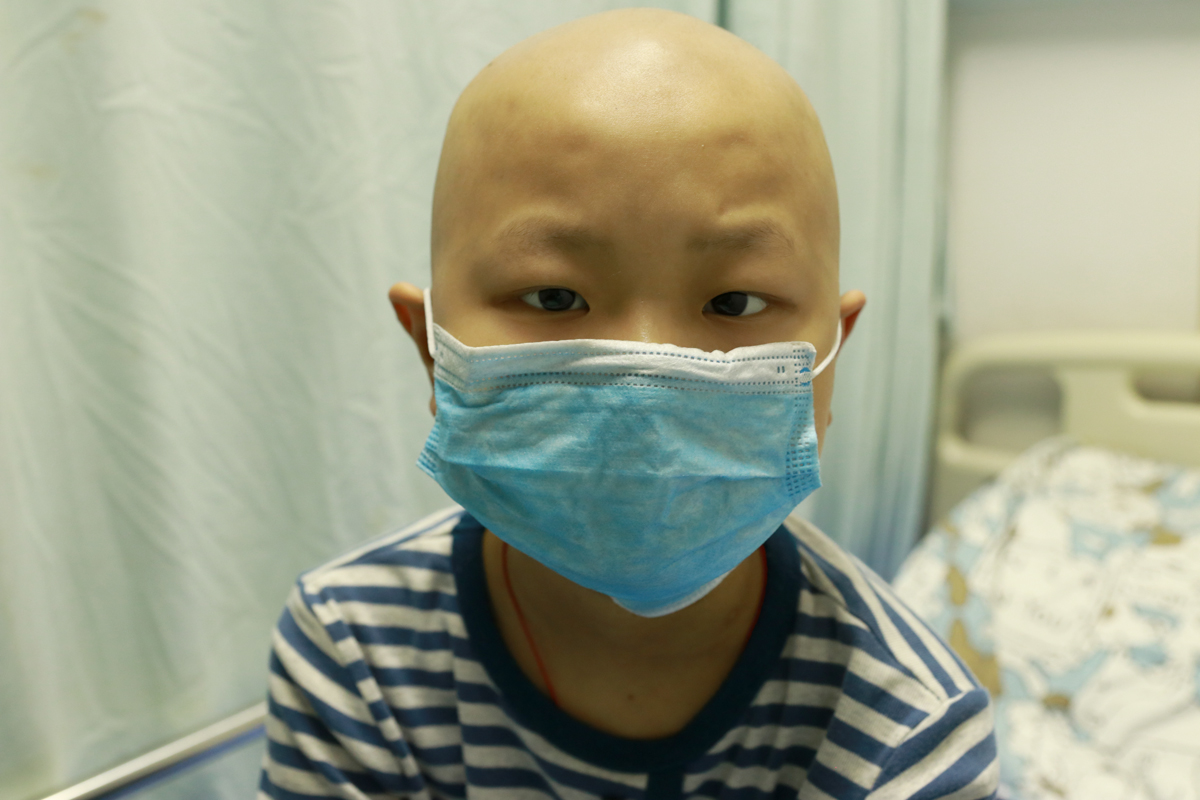

“妈妈,我现在真的很疼,你能出去一下吗?我想哭一会。”北京同仁医院的病房内,腹部缠着厚厚纱布的朱冠豪躺在病床上,虚弱地对妈妈孙莉说。孙莉愣了一下,随后明白的她忍着眼泪走出了病房。看见妈妈离开,冠豪张大嘴巴,脸扭成一团,泪水顺着脸颊流了下来,但喉咙里却没有发出一点哭声。“别的小朋友可以放声大哭,我不可以,我哭了不仅伤口疼,妈妈的心更疼。”小冠豪平静地说。

今年11岁的朱冠豪家住四川资中县,因患小儿肾母细胞瘤,他的胸腔两侧手术后各有一个大大的引流孔,一旦动作太大引起肌肉牵扯,就会非常疼痛。孙莉介绍,2012年,4岁多的冠豪突然大量尿血,B超检查显示他的肾脏有一个8-9公分的肿块。作为资中县人民医院外科护士长的孙莉,第一反应就是孩子得了肿瘤。她带着恐惧连夜送孩子到了四川华西医院,通过增强CT,确诊冠豪患上了小儿肾母细胞瘤。

“我做了二十多年的护士工作,知道肾母细胞瘤的恶性程度非常高,治疗难度大。”孙莉说,儿子确诊后,她实在想不通到底是因为什么孩子患上了这个恶性疾病,更担心孩子能否承受接下来要进行的手术、放化疗和免疫治疗,“从那时起,我从一个理性的医务人员,变成了一位无助、痛苦的患儿家属,感觉心都碎了。”图为孙莉回忆起当时的情景,忍不住又痛哭起来。

2012年5月28日,经过无数次思想斗争,孙莉签了儿子全切除左肾的手术同意书。六个小时的手术后,小冠豪被推进了ICU。看着嘴巴里插着呼吸机、鼻子里插着胃管的儿子,孙莉心疼得眼泪直流:“这对健壮的成年人来说都会很痛苦,何况他才是个4岁的孩子。”为观察孩子病情,每天仅有的探视时间里,孙莉除了看望、安抚孩子,还详细记录小冠豪心电监护的实时数据,以方便比对。图为孙莉在查看孩子的检查单。

在重症监护室住了一周,小冠豪终于恢复了自主呼吸回到普通病房。回到病房后,他开口说的第一句话就是:“妈妈,我好怕死,死了就再也看不到你了。”这句话让孙莉的眼泪啪嗒啪嗒地滴落。孙莉说,她一直觉得自己太自私,一味地想让儿子活下去,而没有顾忌孩子所受的痛苦,直到儿子说了这句话,她才感到自己所有的坚守和付出都是值得的。图为孙莉在安抚因病痛折磨的小冠豪。

孙莉知道,抗癌不仅需要人力付出,更需要金钱的支持。2012年12月,她和丈夫商量,决定丈夫工作挣钱,她辞职照顾孩子。“我虽然不舍得失去我的工作,但工作总会有人做,病人会遇到比我更好的医护人员,可儿子除了我不会再有一个妈。”孙莉还自嘲地说:“终于不用再昼夜颠倒,不用再每天玩心跳了。”但她眼角滴落下的泪珠,出卖了她不想辞职的真实想法。图为儿子休息后,孙莉在医院走廊里给丈夫拨打电话。

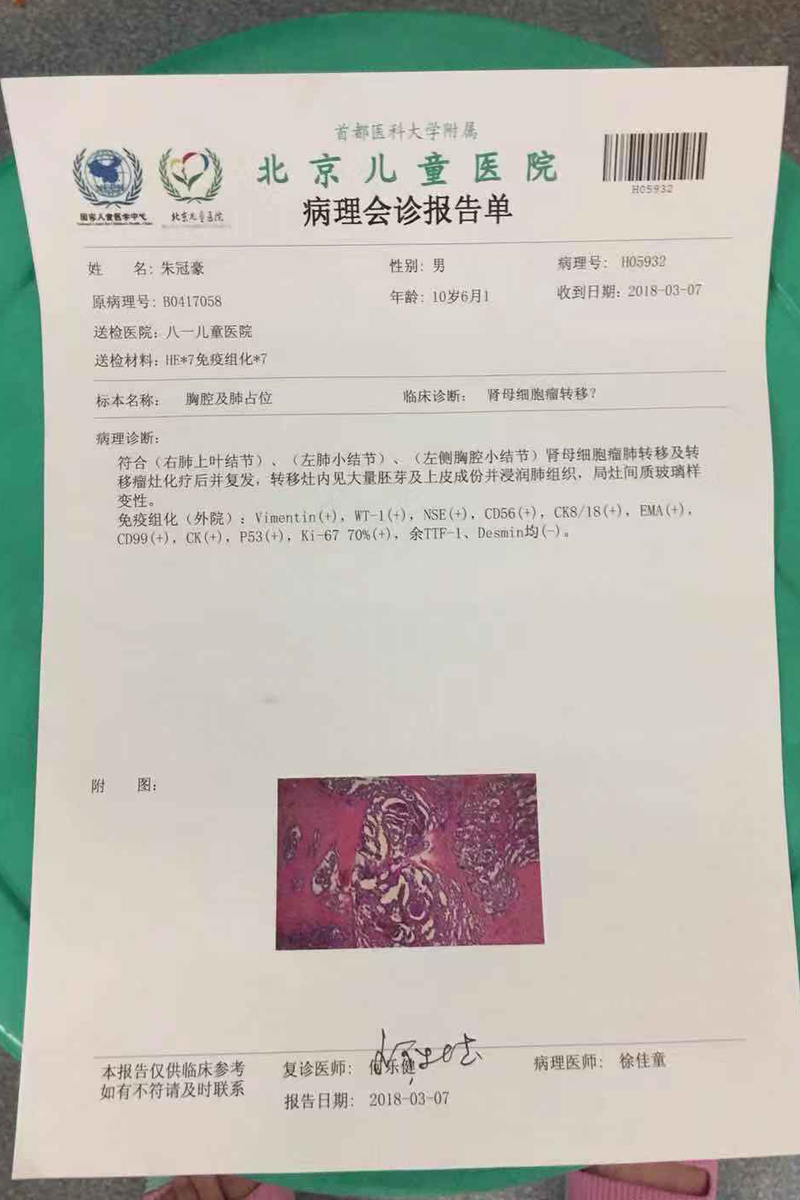

小冠豪经过几个周期的强度化疗,右肺上仍有两个转移瘤。2013年8月13日,冠豪在四川肿瘤医院又做了开胸切除肿瘤手术。术后,经过一段时间的化疗,在医生的建议下,孙莉带着冠豪回到家中休养。2018年2月23日,在常规复查时,医生又发现冠豪的双肺及胸膜存在小结节肿瘤,孙莉只得又带孩子到北京儿童医院进行了双肺开胸手术。图为小冠豪的病理报告。

孙莉的丈夫朱万彬之前是成渝高速公路收费员,每月收入3000元。为多挣钱给儿子治病,朱万彬申请去山上扛电线杆、挖地桩,因为工资可以增加1500元。“他每个月只留300块钱的生活费,其余的钱,全部打过来给孩子治病了。为了省一点钱,他几年都不敢回家看孩子,就是为了省下路费钱,平时都是我通过电话说孩子的病情。”孙莉介绍说。图为小冠豪患病初期,孙莉一家人的合影(家属供图)。

“从孩子患病到现在,7年多的时间里,孩子多次进出重症监护室,受尽了病痛折磨。期间,他的医疗费也不断增加,已经花去了300多万了。”孙莉说,孩子的病不但花光了家中积蓄,连唯一的房子也卖掉了,还从朋友处借款20万、在银行贷款100万。图为孙莉和丈夫在沟通孩子的治疗费用情况。

10月8日,在北京同仁医院进行化疗加靶向加免疫综合治疗的冠豪,体内的转移肿瘤已缩小一半。“我们是今年5月23日入院同仁的,目前看治疗效果不错,可费用很高,其中靶向药一天就要500多元,免疫药一支18000元。医生说,一共需要8个疗程,总费用约70万左右,治愈率可达80%,但家里这种情况去哪里找这么多钱啊!”孙莉背着小冠豪走在去往医院的路上,她说她真的不知道下面的路该怎么走了。