张卜天:释经学与近代科学的兴起

文 / 张卜天(清华大学科学史系教授)

我们现在大学里常讲科学与人文是分裂的。设立通识课程的一大目的,就是沟通科学与人文,但很少有人思考这二者是怎么分裂的,为什么分裂。20世纪50年代,英国学者斯诺(C.P.Snow)做了一场题为“两种文化”的著名讲演,他认为,“整个西方社会的思想生活越来越分裂成两极的群体。一极是文人(literary intellectuals),......另一极是科学家。他们互相存有偏见。他们的态度是如此不同,以至于即使在情感层面上也找不到共同之处。”

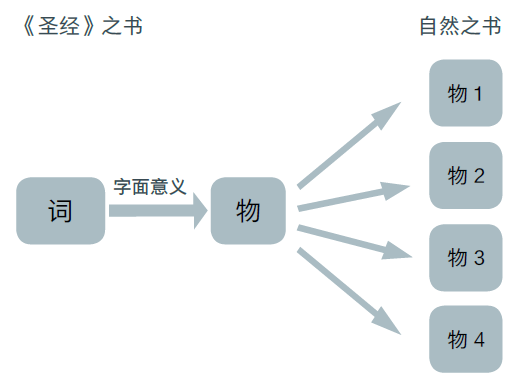

如果把“文人”理解成讨论语词和文本的学者,把“科学家”理解成关注物的学者,那么科学与人文的关系就类似于“词”与“物”的关系,进而又可以理解成“《圣经》之书”与“自然之书”的关系。这两本书分别对应“神的道”(Word of God)和“神的作品”(Work of God),换言之,《圣经》是神说的话,自然之书是神做出来的东西。所以这“两种文化”——科学与人文的关系,便可在此意义上追溯到这两本书的关系。

自然之书的隐喻在《圣经》中有其基础,首先是在《创世记》(1:14)里:“神说:‘天上要有光体,可以分昼夜,作记号,定节令、日子、年岁。’”天上的光体不仅服务于实用目的,而且还充当着永恒真理的“标记”(signs),自然物就是指引着更高真理的记号。在《罗马书》(1:20)中,保罗说:“神的永能和神性是明明可知的,虽是眼不能见,但借着所造之物就可以晓得。”这表明,神不可见的能力和性质可以通过可见的造物来认识。自然就像一本书,上面有很多记号指引着更高的东西。

寓意诠释最有名的人物是奥利金(Origen,约185—约254),在他之前也有亚历山大的菲洛等先驱。奥利金是希腊教父,亚历山大人,他提出了一种普遍的诠释学。我们现在说的“诠释学”(hermeneutics)专指对文本的诠释,但奥利金的诠释既适用于文本,又适用于自然物。奥利金在《〈雅歌〉评注》中说,“造物主将关于看不见的天上事物的教导和知识置于一些事物之中,经由这些事物,人可以通达灵性的理解,寻求天上事物的根由”。

按照《创世记》的说法,太阳、月亮、众星是在第四天才造的,那没有日月,前三天怎么理解呢?奥利金认为从字面上理解这样的话是说不通的,这就暗示着必须要做非字面的诠释,即寓意诠释。《创世记》中的创世记述主要不是一种宇宙起源论,不能把其中说的七天视作物理意义、日常意义上的七天,读者须透过字面含义看出更深的神学含义。按照奥利金的说法,《圣经》有三种意义,字面意义、道德意义和寓意意义,分别对应着《圣经》的“体”“魂”“灵”,犹如人的身、心、灵一样。后来,奥古斯丁(Saint Aurelius Augustine,354—430)又将奥利金的三种诠释层次扩展为四种,分别称为字面意义、寓意意义(allegoria)、类比意义(analogia)和神秘意义,而类比意义就相当于道德意义。

奥利金(Origen),古代东方教会最为著名的教父,亚历山大学派的主要代表。(资料图)

奥古斯丁(Saint Aurelius Augustinus),古罗马帝国时期天主教思想家,欧洲中世纪基督教神学、教父哲学的重要代表人物。(资料图)

奥古斯丁的《论基督教教理》(Dedoctrina Christiana)常被视为第一本符号学著作。他在这本书里解释了如何通过寓意诠释将《圣经》之书与自然之书联系起来:“在对《圣经》的字面解读中,一个词指涉一个物;而在寓意解读中,一个物指涉其他物。”

也就是说,一个词通过字面意义指向一个物,而这个物本身又指向其他很多物。所以寓意诠释首先不是一种文学手法,而是一套把读者从《圣经》的字面语词引向自然世界,把《圣经》之书和自然之书紧密绑定的程序。《圣经》之所以存在不同层次的含义,并不是因为词的意义不明,而是因为词所指涉的物有多重含义:字面意义见于词的含义,寓意则见于物的各种含义。换言之,寓意是一种理解物而不是理解词的方式。如果寓意诠释系统被废除,将会引发对于自然物理解方式的巨大变化。

普遍的诠释学还为《圣经》里从字面上看似乎没有意义的段落带来了意义。对于物理世界,比如动植物,其字面意义是作为食物或衣物,满足人的身体需求,但一些食肉动物、寄生虫和害虫的存在似乎是毫无意义的,这就需要诉诸寓意诠释。可以说,释经学这套距离我们两千年左右的、遥远的基督教学问,作为理解自然万物的方式,跟我们每个人都有关系。假想一下,如果你忘掉自己所学的全部知识,置身于自然界,面对眼前的山川树木河流,你会怎么对它们发问、理解它们?在这个意义上,我们每个人都面临诠释学的任务。佛教说“青青翠竹,尽是法身;郁郁黄花,无非般若”,其实也是寓意诠释的一套东西。

按照寓意诠释,物理世界本身由一系列标记和象征组成,它们的所指超越了物理世界。于是,对于这样一个世界,首先既不能做因果解释,也不能做物质上的开发利用,而是需要解读和沉思。在这个意义上,寓意诠释和古人所推崇的、与行动生活相对的沉思生活息息相关。纯粹的对自然物的观察和关心总是被低估,因为物理世界里寻不到神。按照奥古斯丁的说法,科学的好奇心不过是诱惑,是目欲——眼睛的欲望和理智的欲望。《忏悔录》有言,“人们晓得去赞美高山的顶,大海的浪,江河的洪流,浩浩无垠的海滩,千万 星辰的运行,却独独遗弃了自己”。我想,这话未尝不是对当今盛行的科学主义的解毒剂。

当自然被比喻成一本书时,诠释《圣经》的方法就可以用来诠释自然之书。奥古斯丁指出,《使徒行传》《腓立比书》《马太福音》等篇看似分散各处,但串联其中的句子段落,便有助于诠释《创世记》里的“天上要有光体”。因此《圣经》是一个天衣无缝的文本,一个连贯的整体:要理解某一段经文,就要通晓整部《圣经》。而既然一段经文承载着整部《圣经》的含义,单个自然物也可以被视为整个物质世界的反映。这种联系所依据的模型是“大宇宙-小宇宙”,它构成了中世纪医学、天文学、占星术和自然魔法的基础。人是最典型的小宇宙,是万事万物的微观体现,人体和天地之间有各种各样隐秘的联系。这是“天人合一”理论的西方版本。由天人之间的这种平行关系,我们可以看到《圣经》诠释与自然之书诠释之间的平行关系。

中世纪的寓意诠释假定《圣经》包含着超越时间和空间的永恒真理。《圣经》的真理性远超凡人的理解,不同时代的人能从中找到适用于自己时代的真理。在这个意义上,《圣经》并不只有历史价值,比如按照传统解经学,所谓“世界末日”并非世界发展到某一天忽然结束了,它不是时间中的某个时刻,而是意味着时间的终结。但对于现代读者来说,一个文本最明显的特征就是其历史性,一个人想理解一个文本,得先知道它是什么时候由谁写的,带着什么样的构思和意图写的。新教改革之后,历史意义成了《圣经》的首要意义。今人所谓《旧约全书》是一部犹太人的历史书,便自此而来。摩西成了一个“神圣的历史学家”,他对地球的最初阶段做了历史记录,只不过他记录的可能比其他历史学家更好、更准确。

按照传统的理解,《圣经》所有段落的经文全都涉及道德或神学意义,但按字面解读,一些段落确实无论如何也读不出这样的含义,于是现在便认为,这些经文提供了科学知识。比如,诺亚方舟按照传统解读主要象征教会,方舟分成三层象征三位一体,大洪水象征泛滥的激情,有时候也象征洗礼的圣洁之水。到了17世纪,当人们把《创世记》当作一种历史记载时,大洪水故事的细节就变得与世俗的科学问题相关了。人们开始追问大洪水从哪里来,到哪里去,大洪水导致地球发生了怎样的变化,诺亚方舟是如何建造、航行的,诺亚以何种方式将这么多生物保存在船中,食物存在哪儿——这些都是后勤学的问题。

诺亚方舟(资料图)

于是,两个新的问题出现了。首先,《圣经》中的科学记录如何教化现代读者?《圣经》最终需要教化人,但纯粹的科学记录怎么能够教化人呢?一个传统的回答是预表论(typology):将《旧约全书》和《新约全书》中的人物一一对应起来。最典型的例子是亚当和基督之间的对应:亚当是“预型”(type),基督是“对型”(antitype);亚当是第一个人,基督是完美的人;亚当是原罪的初创者,基督是赎罪者;亚当是以色列人的先祖,基督是“新以色列”即教会的统领。预表论假定,神依赖于历史事件而不是自然界,将他的启示传达给人类。在这个意义上,预表论既不是字面解读,也不是寓意解读,因为寓意强调的是物,预表论强调的是人和事;寓意是在空间范围展开的,预表论是在时间范围上运作的。

第二个问题:倘若《圣经》的说法与笛卡尔、牛顿的新科学相符,或者看起来一样的话,能否认为《圣经》的作者知晓自然的秘密?摩西打算向其同时代人传达多少科学信息?是否他说的所有细节都是正确的?类似的问题也同样存在于佛教。现在不少佛教信仰的捍卫者声称,佛经里早就有“佛观一钵水,八万四千虫”,早就知道细菌的存在,只是时人理解不了细菌,佛教只能以一种比较迁就的方式做出调整。《圣经》同样依照最初受众的心智能力,调适(accommodate)了科学知识,用比较朴素的说法将它们传达给世人。于是,凭借先进的科学,后人就可以辨识特定经文的隐秘含义,重建摩西的真正想法。

许多17世纪的学者尝试按照笛卡尔或牛顿的体系重读《创世记》,意图从对自然之书的发现揭示《圣经》中被忽视的科学宝藏。笛卡尔派学者亨利·摩尔(Henry More,1614—1687)第一次尝试将笛卡尔的宇宙起源论和神圣史(即摩西叙述的创世史)结合起来,认为当地球过于靠近太阳时,世界末日就会最终来临。他把世界末日拉回到了历史的时间之中,作为历史的一刻。

图为托马斯·伯内特(Thomas Burnet)的《地球的神圣理论》(Telluris Theoria Sacra)中的一幅插图:图的最上方是基督,主宰着地球从出生到毁灭的整个过程。(资料图)

与此同时,一些人开始在物理宇宙中寻找天堂和地狱的可能位置——是在彗星?太阳?还是地心?还有人试图为人体的复活、净化和神化寻求科学解释。他们认为有三种“自然”过程可以作为人死后身体变化的可能机制:一种是炼金术,犹如贱金属转变为黄金的质的飞跃;另外两种是种子的萌发和昆虫的变态,比如化茧成蝶就好像一个全新的开始。这些自然现象的变化机制被用来解释《圣经》中所说的人的身体变化。

上述这些综合代表了科学与宗教关系史上的一个重要阶段:《圣经》的字面真理与新科学的理论真理被认为是完全一致的。自然知识可以帮助诠释《圣经》,《圣经》知识也可以帮助理解自然。这是科学与宗教关系史上最好的时光,双方水乳交融,不分彼此。但冲突的种子也就此埋下:就像自然与超自然区分被打破一样,当科学和宗教处于同一个层面时,战争爆发指日可待。

“自然之书”这个概念在16、17世纪依然存在,但它的含义已经和过去全然不同。这时的人们强调,自然之书优于人写的书。自然是一个普遍的文本,在编写《圣经》之前很久就有了自然,任何时代、任何地方、任何族群的人都能读到它。对于自然之书的诠释,也不太有争议,因为所有人都可以面对简单的自然神学,自然哲学家可以扮演祭司的角色。宗教战争在17世纪异常残酷,围绕《圣经》理解的分歧也是冲突的滥觞之一。17世纪的许多人相信,“自然”是一个比启示更好的宗教权威。自然哲学家遵循某种意义上的自然宗教,用自然之书取代《圣经》之书,把前者视为最高经典。自然宗教将向所有人开放,易于理解,不会导致宗教战争。

但越来越多的人认为,从自然中找不到救恩知识,因此才需要在《圣经》中寻找更直接的启示。从自然中只能推断出神的某一些品质,研究自然之书只是“神学的准备”。过去,自然之书和《圣经》之书完全绑在一起,理解《圣经》不能脱离自然,理解自然也不能脱离《圣经》。但如今自然之书和《圣经》之书完全分离了,光凭科学研究找不到启示,推不出神是如何拯救人类的。可能正是基于这一点,牛顿不相信三位一体的教义,因为从自然之书中读不出这样的教义。三位一体在17、18世纪成为流行议题,便与上述背景有莫大的关系。13世纪著名的经院哲学家波那文图拉曾说,“受造世界就像一本书,创造性的三位一体反映、呈现和书写于其中”。但到了培根的《学术的进展》(The Advancement of Learning),相关的论述则是:“正如所有制作物都显示了工匠的能力和技巧,而不是它的形象;因此,神的作品也显示了造物主的全能和智慧,但不是它的形象。”所谓神的形象即神的救赎的意志,《圣经》揭示神的救赎意志,自然揭示神的能力和技巧,二者分工不同。这样的理解和中世纪的理解之间有着巨大的差别。

《学术的进展》

弗朗西斯·培根 / 著

刘运同 / 译

上海人民出版社,2007年8月

福柯在《词与物》里说,17世纪的知识基础经历了从基于相似性的诠释系统,到基于“分类学”(taxinomia)和“数学”(mathesis)的诠释系统的转变。所谓基于相似性的诠释系统,可以理解成基于寓意诠释和寓意解经的象征世界观;而基于“分类学”和“数学”的诠释系统,“分类学”可以对应于自然志,“数学”可以对应于(数学化的)自然哲学。于是,现代科学的起源和发展,就是从象征的、寓意的世界观,到自然物失去象征含义后,分成两支——自然志和自然哲学——来重新组织自然物,这二者分别对应于生命科学和物理科学这两大现代科学的分支。而自然之书的可理解性,亦相应地从关乎自然物的象征属性,变成了关乎分类学秩序和数学秩序。到了19世纪下半叶,自然志和自然哲学汇聚在一起,开拓出现代科学的地盘,成就了现代自然科学。

在新的自然语言中,句法(syntax)战胜了语意(semantics)。“语意”即词的含义,是中世纪的寓意世界观所重视的。“句法”则强调词与词的关系,在现代数学的语言和分类学的语言中,物与物的关系是第一位的,物本身已经失去了含义。休谟在《自然宗教对话录》里论证说,从自然事实中推不出价值。这进一步损害了自然的道德权威性。休谟还认为,按照传统的设计论证,从自然的特征中也得不出任何重要的神学结论。一百年后,达尔文说,生物的奇妙机制并不能为一个神圣的设计者提供证词,而是体现了数百万年来偶然事件的最终结果。达尔文之后,设计论证和物理神学便彻底衰落了。这种严厉的推理思路的产生,是自然物和自然过程失去象征能力的又一个后果。神及其活动无法直接从自然中读取。

科学思想史的先驱柯瓦雷在《牛顿研究》里写道:“在科学世界里,每一个事物都有自己的位置,唯独人失去了位置。于是,科学的世界变得与生活世界疏离了,并与之完全分开,生活世界是科学所无法解释的。......两个世界:这意味着两种真理。或者根本没有真理。......这就是近代心灵的悲剧所在,它解决了宇宙之谜,却只是代之以另一个谜:近代心灵本身之谜。”

在科学的世界,尤其是数学的世界里,没有人的立足之地,笛卡尔的学说亦无法安放人的灵魂。人虽然可以解释宇宙万物,可以解释一切,却唯独没有办法解释他自己。帕斯卡在《思想录》里说:“现代人的所有不幸都可以归结为一点:不知道如何安宁地待在屋子里。”也就是说,在数学的、同质的无限空间中,现代人的心灵无处安住。柯瓦雷和帕斯卡的这两段话最清楚透彻地揭示了现代人焦虑的根源。我们无法解读出自然的意义,那人生能解读出意义吗?一切都失去了更高的意义。虚无主义或许就植根于科学世界与生活世界的疏离,或者说《圣经》之书与自然之书的分离。

本文出自张卜天2018年12月4日在北京大学人文社会科学研究院“未名学者讲座”上所做的题为“《圣经》之书与自然之书:释经学与近代科学的兴起”的讲演,有改写。

(原载于《信睿周报》第九期,有删节)