“化画入石”:新见唐代郜夫人墓志上的线刻画

近年新出唐代墓志数量众多,蔚为大观,但是在墓志上镂刻画作,追思模仿逝者生前向往的生活场景,还是很少见的。本文对新发现的唐开元二十三年(735)“郜夫人墓志”四侧上镌刻的线刻画,首次进行全面的探讨。指出作为一方罕见的镌刻有唐人生活的石刻记录,不仅史料上丰富珍贵,弥补空白;而且艺术上意象风姿,精彩纷呈;原来树碑立传的墓志,既有唐人留下的书法石刻文字,也留下许多文献上遗失的连环构图画像,值得深入研究。

近年新出唐代墓志精华鳞集,洵为大观,原来树碑立传的墓志不仅留下珍贵的书法文字,也留下许多文献上遗失的丰富史料,但是在墓志上镂刻画作,追思模仿逝者生前向往的生活场景,意象风姿,精彩纷呈,还是很少见的。

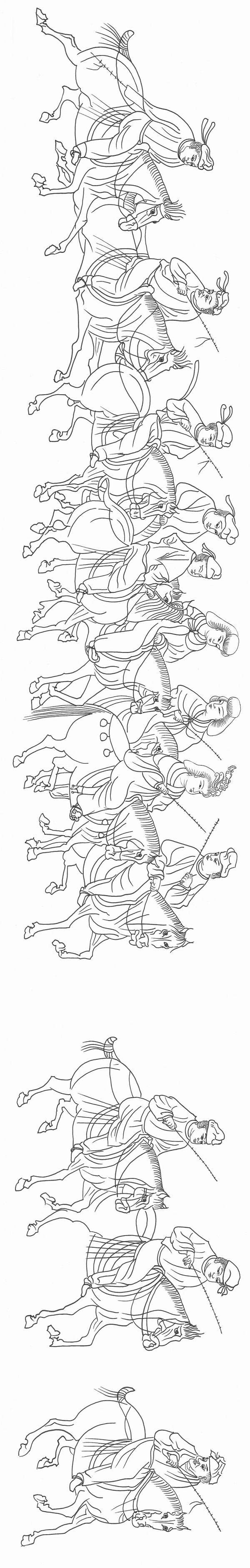

西安大唐西市博物馆石刻馆中2010年收藏有一方罕见的墓志,陈列展出的唐开元二十三年(735)《唐故处士王君夫人郜氏墓志铭》(以下简称郜夫人墓志),青灰色石头四侧上镌刻着简洁流畅的线刻画,已经公布在《大唐西市博物馆藏墓志》图书中,但是全景画面线条纤细,且无人专门研究,作为一方罕见的镌刻有唐人生活的石刻记录,笔者先后数次观察过这方墓志,细审真赝,请教判定,又承蒙胡戟先生惠赐拓片,于楠女士临摹绘制,发表出来供学界继续深入研讨之用。

一、墓志新见

这方墓志长63、宽63厘米,高8.5厘米,墓志四侧不是常见的十二生肖线刻画,或是卷草纹蔓草纹等装饰画,没有符号化的标签,而是四幅精彩的边饰连作绘画,如果作一横向比较,就可以知道隋唐时代有同类型绘画纹饰图案,例如隋代开皇二年李和志墓石四侧线刻画山川图,四组逶迤连绵山川中有露出熊虎鹿猴等动物的画面,犹如一帧连环山水长卷。又例如金乡县主墓志斜刹线刻画就是狮虎鹿天马四种纹样,动物走势被描画的惟妙惟肖。盛唐时期定型的图像模式,在墓葬壁画、传世绘画、日常器皿等载体上也常常出现相应的场面,记录再现这些野外活动的文化图景,绘画的主题通常是赏乐舞、出行乐、远郊遊、打马球,而不是室内文人雅集,轻歌微诵,吟诗作画,这是盛唐前文人追求的上佳场所,在石刻的线条之中反映了他们的主要活动,既是一种身份的象征,也呈现出盛世的典型历程。

第一图,出行图

在四幅连环画四个主题中,最先引人瞩目的是“八人之舁,前导后随”,八个抬轿人姿势各异,栩栩如生,赋予了画面新的活力。有人认为这是婚嫁图,恐不适宜。

“八人之與”作为画中的亮点,揭开了唐代是否有轿子之谜,带来挑战想象力的惊异之处是带屋檐盖的轿子,过去传统观念一直认为五代宋初才出现人抬肩扛的轿子,因为唐代《步辇图》成为我们认识历史的标准图样,所以只承认有肩與,否定唐朝有八人杠抬的大轿。考古发掘龙朔三年(663)新城公主墓道东壁中有四人肩抬“檐子”壁画,这个“檐子”呈庑殿顶建筑造型,屋檐下有红色斗拱支撑图画,四个站立人肩扛“檐子”开始迈步出发。这是公主出行身份地位的标志,但是一直有争议这是肩扛臂抬物品呢还是坐人抬舆呢?因为晚唐同昌公主死时唐懿宗曾派出一百二十舁抬物品,浩浩荡荡出殡送葬。

《旧唐书·舆服志》记高宗咸亨二年(671)敕令“比来多着帷帽,遂弃羃篱,曾不乘车,别坐檐子。递相仿效,浸成风俗”。当时女性出门坐“檐子”已渐成风俗。《唐会要》卷三一记载太和六年(832)敕:“妇人本合乘车,近来率用檐子,事已成俗”。宰相王涯奏疏三品以上命妇“金铜饰檐子,舁不得过八人”。可见经过160多年妇女无论高卑均可坐不同装饰不同“檐夫”扛抬的檐子,檐、舁都与轿子形制相近。墓志也有记载,咸通十四年《唐故天水严氏夫人墓志铭》中,叙述严氏因其父严弘为军职“睢阳十将”,为挽救朝廷与危急之中立下大功,其中严氏“夫人自稚年虽依于外族,颇无知者,独外兄牛生,有人伦之鉴,常摩其顶谓亲族曰:他日乘八肩之舁,诃路于前,骑从于后,吾辈莫敢过诸途者,斯必然也”。果然,严氏十六岁聘嫁给广州节度使,宠荣二十年,后入长安崇真观。

由此可知唐代“乘八肩之舁,诃路于前,骑从于后”,是当时有身份人们前行后随的出行仪礼。“八肩之舁”已经出现普遍使用,这为我们解读墓志线刻画提供了最有力文献证据。

第二图,乐舞图

画面中央方型毡毯上一对唐装女子和须髯男子正在对舞,扬袖抬足,舞姿合着节拍腾跳。左侧方形毡毯上有八名女乐师执琵琶、箜篌、筝等乐器演奏,右侧方毯上另有八名着幞头男乐师手持筚篥、笙、竖笛等配乐演奏,其中两名为满脸须髯的胡人。这幅画与韩休墓乐舞壁画造型几乎一模一样,如果这幅画出现在韩休墓发现之后,倒令人怀疑真假,而现在它出现在韩休墓乐舞壁画之前,使人不仅相信它的真实性确凿无疑,而且乐舞来源于现实生活印证出当时的画作模式。

值得关注的是,画面中湖石、树木花卉暗示人物在庭院空间里活动,而且不是用屏风挡起的私密空间,或安心风雅隔绝外界,这与描绘口腹滋味之上的室内饮食场面不一样,没有仆人上食端酒侍候,证明不是当时贵族高官的享乐景象。特别是绘制了修竹、梧桐、芭蕉、湖石,说明它不是一种方丈之地的庭院景致,或雅集园林,而是室外场所,这与拜占庭和萨珊波斯讲究大场面休憩花园是一样的追求。

而在人物活动描绘方面,全部是名目众多的集体乐舞活动,尤其是画面上舞蹈和乐器演奏的动作细节,乐舞胡人入神的状态致使肢体松弛,长袖下垂,仿佛即时性的凝固,这是画家技艺的高超之处,似乎也存有某种故事化的寓意,韩休墓壁画也有类似乐舞的画面。

敦煌莫高窟第220窟南壁“阿弥陀经变之乐舞图”是初唐贞观十六年(642)的大幅壁画,整体构图呈现对称形态,两侧各八位分持不同乐器的菩萨样乐伎,坐在毡毯上伴奏,依照乐器顺序前后排坐。画面中央为舞蹈表演的空间,两位舞者相对而舞,一脚垫尖一脚屈膝,作“吸腿”姿势立于圆毯上,从飘带翻飞姿态,可知为唐朝非常流行的胡旋舞,只不过佛教天上净土的歌舞反映出当时社会乐舞的风貌。而北壁初唐“药师经变之乐舞图”,中央除灯轮和灯树照耀外,两男两女站在小圆毯上对舞,飞扬的彩带说明旋绕的速度,左右两侧方型毡毯上各有13个和15个乐师组成的庞大乐团,这是表现歌舞升平下最精致的乐舞图。

几幅类似相像的乐舞图出现,证明有相同的临摹本,也说明这就是当时的一种文化现象,是达官贵人到民间百姓浪漫生活的追求被绘制在石刻画上,可说是一种固定模式的图画。

第三图,马球图

最后的高潮是群体打马球。画面上带入人们眼帘的是两队人马对抗争打马球,在争打马球的搏击竞技中磨炼出文人的异常勇气。众所周知,懿德太子墓中有争打马毬壁画,唐墓中还出土有一些残破的“打马毬图”壁画,唐代陶俑中塑造女性打马球的造型比较多,但是男子打马球的陶俑或三彩俑很少,给人以唐代女子打马球非常普及的印象。

打马毬被公认为第一贵族运动,优雅的社交礼仪和对狂野骏马的征服本性,使得那些有身份人非常热衷,甚至是家族式的文化传承,马毬的魅力和欢乐吸引着社交圈子内的宾客,成为体育休闲赏玩的项目。从唐代宏观历史角度来看,随着社会富足和制约的减少,人们能享受相对昂贵的娱乐活动,肯定是当时生活水平和经济收入的反映。唐代壁画中目前还没有发现女性打马毬的图像,但在陶俑和唐三彩中出现较多。

马毬在唐代风行甚广,特别受到王公显贵的喜爱,因为一般平民庶黎、白衣士子是配备不起打马毬的骏马宝驹,所以马毬有着“贵族之术”的高贵与尊崇,历来都是宫廷贵族、达官显贵以及边将军队所从事的一项驭马挥杆激烈竞技运动。《新唐书·艺文志三》记载唐代内库就收藏有《宁王调马打毬图》,据说是玄宗时内廷供奉画家韩幹所画,并注明“大梁人,太府寺丞”。说明唐代对打马毬绘画非常重视,皇室打马毬更是写真绘图长久保存。

从李邕墓葬出土《胡汉争打马毬图》主题来分析,应是他生前贵族娱乐生活的写照。李邕出生皇族世系、高官之家,有着显贵身份,虽然经历过两次宗室争权的政治磨难,但他攀龙附凤通过与韦皇后妹崇国夫人联姻曾风云一时,成为皇帝宠信的近臣,陪侍中宗、睿宗蹙鞠踢球或盘游玩乐,何况中宗本人就喜好击毬,由是风俗相尚,李邕作为皇族伴其一生,其打毬技艺高超。

唐代是中国古代马球运动的高潮时期,唐太宗开始的“西蕃打球”、唐中宗推动的“击球风尚”,唐玄宗迷恋“跃马击球”,在开元天宝鼎盛年代之后,穆宗、敬宗、宣宗继续乐此不疲,即使“小者伤面目,大者残形躯”;仍痴迷不变。唐代铜镜上有许多驱马杖球的艺术造型,亦可见马球比赛之风深入民间。墓志上这幅线刻打马球画无疑是当时风气所见。

第四图,游春图

开元年间长安官民春季出行游览蔚然成风,每逢佳节达官贵人更是“恣意乘骑”,有的“雕鞍银蹬,装饰灿烂”,有的“随从童骑,驰骋康庄”;特别是出行队伍中的导引随从数量愈发显现出纵马驰骋的威风。尽管唐朝依据《六典》与礼部式,限制骑马出行规模,一品及开府仪同三司、骠骑大将军为七骑,二品及特进五骑,三品及散官三骑,四品五品两骑,六品一下一骑。但实际上京城外畿僭越奢侈屡屡突破禁断上限。传世名画张萱《虢国夫人游春图》绘九人骑八匹马出行踏春遊冶,就是当时贵族丽人三月三游春的写照。

墓志上这幅画有一群人春游出行,手持细竹棍做的马鞭,这种马鞭在唐朝很普遍,韩幹《牧马图》上胡人放牧也是手持这种竹竿节鞭,正如高适《咏马鞭》所言:“龙竹养根凡几年,工人截之为长鞭,一节一目皆天然”。画中主角是头戴雀形金头饰的一名骑马女性,高耸的冠饰显示了她的地位,而且只有她骑得马鞍鞯后鞦带上有金属杏叶装饰,全幅画中共有十二人,尊卑等差一目了然。三名穿裙衫的女性肩头上都有帔帛,这是典型的舶来品服饰,长裙宽松,衣袖肥大,高髻耸立,正是开元时期贵妇服装特点。九名男子中有五名头戴常见的软脚幞头,另有三名男子骑马走在前头,似是开路前导夫,其中一人还头戴簪花幞头。

这幅画完全是日常闲逸生活的写实题材,女主人地位很高,侍女环围,随从成群,后面的男女都紧随女主人一起前行。所骑的马膘肥体壮,四蹄飞骧,画法简练。但与《虢国夫人游春图》不知谁是主角不同,也与那种皇家贵妇气势并不相似,马身胸前无球状“踢胸”红缨标志出行游玩的尊卑等级不一样,更多地表现了闲雅怡然、轻松愉悦的情景。

可以说,这几幅连作犹如长卷连环画,线条流畅、形象逼真,画中镌刻的生命张力,不仅有时代明显的历史价值,还有审美品位的文化价值,作为一件凝固时间的稀缺文物,虽然我们不知道它的历史传奇,但最关键是它反映的当时闲雅生活情调令人难忘。

二、化画入石

郜夫人墓志这四幅作品画面都透露出一种前所未有的图景重构,均以闲逸生活片段方式连续性构图,连接起来仿佛是一篇完整的乐章,节奏跳跃又不失内涵。配合墓志铭文展现艺术绘画,实际上表达了对生者的劝慰:灵魂永存,转世重生,珍惜生命、及时行乐。但是线刻画中没有饮酒醉酣,没有吟诗弈棋,而是恣肆放达,浪漫不羁。从画法上说,四幅长画也不是纷乱的板块组合、多视点的构图法、刀刻斧凿的生硬线条,而是简练刚劲的线条,不仅是笔触流畅,更重要的是勾画出生命的激情,画面干净而凝练,表现出工匠“化画入石”的心境。

“化画入石”主要是画师起稿、画匠雕刻,用线刻画形式呈现出艺术的特色,其人物栩栩如生、画面疏朗简洁,有着造型凝练、刀法流畅、线条清晰的“疏体”特点,是一种从初唐走向盛唐的典型艺术风格,与“拂菻画样”运用多条繁复华丽和奢华雕琢的艺术样式相比,其来源于隋唐之际人物画延伸出来的风格。

“化画入石”随着时代变化应该有相对固定的“样式”,要考虑当时以“世事变迁”即文化环境与画家艺术的互动关系,一个个线刻画的个案,使得“世变”与“风格”形成重要转化因素。如果说魏晋南北朝线描脱出形外而有体势风格,利用周密连绵的线条作为描线手法的绘画风格,美术史上称为“密体”;那么到了隋唐时期线条疏简放逸、洁素率性的“疏体”画风,随着人物画兴盛而覆盖艺术创作之中。

北魏的石棺线刻画,例如美国波士顿艺术博物馆收藏的宁懋石室,纳尔逊艺术博物馆收藏的孝子石棺,明尼阿波利斯美术馆收藏的元谧石棺,日本奈良大学天理馆收藏的棺床石屏风等等线刻人物画,都是“密体”的代表作品。唐代石刻画例如乾陵永泰公主石棺上线刻仕女人物画(701年),山西薛儆石棺线刻画上单个人物等,都是简易标美的“疏体”特征,因而这一时期产生了“白画”,留存的唐宋时期佛道人物画有许多白描画,敦煌壁画和藏经洞发现的白画以及传世吴道子《送子天王图》、《道子墨宝》等等,都有着白描活泼如生的特点,正如鲁迅先生评价的“唐人线画,流动如生”。

罗世平先生曾指出:“疏、密二体,提供了中国画表现的二个向度。密体吸纳书法的用笔,首开以书法入画法的风气,推开了日后绘画书写性的大门。疏体在吸收外来艺术手法的过程中强化了线条的结构功能,打开了简笔画的成长空间。二者的作用很快在唐宋绘画中得以体现”。其价值在于疏密二种白画稿本变为白描绘样式,笔墨线条的转换手段使得画家更加自由发挥,不再胶柱局限于单个人物,而是群体组合。

郜夫人墓志线刻画正是“疏体”画风的代表作,人物画线描中行笔细劲,节奏沉稳,意气毫纵,犹如白画稿本提升为白描画样式。这种画法特别在抓住所描绘对象的关键特征上下功夫,追求神似,不注重具体细节琐碎复制,可以说是中国绘画艺术中特有的线条造型方法。

首先,在墓志四侧线刻这种“哀而不伤”的图像,丝毫没有缠绵悲怨的感伤情绪,画作中人物与物体都要用线条勾勒描绘清晰,是典型的“线型风格”。这种画工精致纤细的勾线笔法,如果放大看画面,你会发现每个人物可以单独勾边抠出来,既有后世文人画的笔墨清淡韵味,又有生意盎然、意境空灵的画意。

其次,盛唐时期艺术家在创作时像是“雨露均沾”,画面展开的是饱满式精密写实风,但是在墓志石刻有限空间中,人物群体造型简洁“疏体”,构图富于变化,入画截图彰现出活泼的生命感。而且每幅画都很写实,细节描绘逼真。但真相是:这些艺术品里面的规律与遵循原理皆各有千秋,你还能发现四幅画艺术基调明显不同。

再次,开元时期正是佛道争锋表现的时期,画中却没有“神权”暗喻反而是表现“人权”,历史上每当宗教势力十分强大时,艺术家不得不披着“宗教的外衣”以含蓄的表达方式去崇尚人性,他们在创作时仍借助神话、宗教故事为灵感载体,暗地里却添加了自己的人文关怀。该时期的画作人物女性秀美丰盈,衣纹简洁可体,毫无结节之弊;男性则头绾软巾,身着紧袖上衣,双手动作逼真,潇洒流畅,表达出了画匠石工对人物神貌非常熟悉,传真容貌栩栩如生。

如果说从战国以后中原绘画都是以使用线条勾勒的技法为主,那么绘制人物形象完全是是采用线描。北朝至隋唐虽然引入外来的“凸凹画法”,有了明暗涂色层次,但讲究“用笔紧劲”,也没有脱离线条勾勒的外部轮廓。我们可以看到同时代其他线刻画作品也是如此。

1985年西安长安区西韦村出土的唐代石刻线画“捣练图”,现藏于兴教寺中。这件刻有两组线刻画青石槽,第一幅九人中有八名女性,其中有四人持杵捣练,配以修竹树木和假山;第二幅六位女性中三人持杵捣练,一人翻动练帛,画面上树木花卉,飞鸟掠空,持团扇着长裙贵妇脚下有拂菻狗,四柱五阶草亭覆盖茅草。发现者依据女性身姿修长和狭窄衣裙判断是初唐或武周时期,实际上可能还是开元时代作品,因为豢养宠物猧儿狗(拂菻狗)是唐代盛世皇亲国戚、王公官宦人家玩赏的标配。开元阿史那怀道石椁上线刻画就有贵族女性脚下猧儿狗奔跑的画面。新疆吐鲁番阿斯塔纳出土唐双童画残片中身穿条纹裤小孩就手抱猧子,还牵着绳索拴住猧子。“猧子彩丝牵”是盛唐时的真实写照,至于周昉《簪花仕女图》上也是贵妇逗玩拂菻狗的形象,明确为开元盛唐的风格。女性丰满肥腴,一改唐初苗条瘦弱之感,画面在布局上注重和谐统一、秩序感。也是开元样式的格式之一。

唐开元六年(718)“韦琐石槨”、开元九年(721)兴福寺残碑、开元十五年(727)杨执一墓门、天宝十五载(756)高元珪石棺等等,都是线条细密流畅、层次分明。整体以平行布局为主,以台阶为划分线,逐级递增绘制每一个平面上的人物,层层递进,不仅秩序感极强,而且逼真程度非常精确。这说明参与“化画入石”的画师和石匠都绝非一般俗手。

虽然史书文献上没有记载画师石匠的姓名,也没有记载他们为线刻画如何起稿画样,但还原墓主人或是同时代人物曾经生活的场景,既有人物中心布局,也透过景深“退缩”主宰整个构图。画师的画样粉本择优而选,画匠的雕刻工具有很高的创作技术含量,两者的结合使人物不单单局限在画框中,且边界的描绘充满了张力,若隐若现,给人无限的遐想空间。

唐代诗人韩偓在《商山道中》诗曰:“却忆往年看粉本,始知名画有工夫”。白画粉本的作用至关重要,郜夫人墓志这四幅线刻连作犹如长卷连环画,没有饮酒醉酣和吟诗弈棋,而是出行春游、争打马球、乐舞对演,全部画面均为恣肆放达,浪漫不羁。作为一件凝固时间的稀缺文物,虽然我们不知道石工画匠姓名,但最关键是它反映的当时社会风尚潮流令人难忘。

“化画入石”与“开元样式”相辅相成,用石头雕刻的线刻画成为艺术表达不朽的载体,名家高手创造与依据的“粉本”“稿样”则是艺术的灵魂,从这个意义上说“开元样式”就是表达社会盛世背景下从皇家贵族耽于享乐、醉生梦死的安逸生活和达官贵人满足性游戏娱乐的各种表现,这种文化渗透在各个阶层之中,摆谱出行、骑马游玩、家乐歌舞、马球竞技等等的乐趣,刺激着人们沉迷其中无法自拔,如果说这是盛世下的狂热社会现象,那么艺术上就将这类活动的人物偶像表现占据了绘画的主题。

三、画中有话

王玄德与夫人郜氏都是生活在唐朝逐步走向盛世年代的人,尽管墓志夸其“衣冠赫耀”,其前辈“悉皆勇冠三军,志横四海”,但是“上则不过护军,下则才登柱国”,没有多少功勋祖荫可以庇护,也没有迈入高官厚禄之列。王玄德本人又“不仕即世”,安于生活自守,无有名利之途,长安二年54岁就已经去世了。开元十一年其夫人郜氏也于75岁时逝世。他们的儿子于20年后将父母合葬。

开元二十三年正是当时社会安定、百姓富裕的“盛世”,官员文人生活流行着讲究驰马打球,出行排场,极尽面子之事。时移世异,为了追思父母之恩,其后人雇佣画匠将现实生活场景搬进了墓志石刻上,以表达生者对逝者生活情感的赞颂,采取“以图送亲”描绘了另一个世界生活的理想图景。但是线刻画中主要人物并不是墓主人,并不是为墓主人临摹立传,而是当时流行的样式而已。而且这些图画并不是附图配文式,只是作为石刻墓志一部分彰显其价值。张彦远在《历代名画记》叙论中概括地说:“记传所以叙其事,不能载其容;赞颂有以咏其美,不能备其象;图画之制,所以兼之也。”图画与记传、赋颂不同的特点是“载其容”与“备其象”。

四幅画按照次序从左至右,应该是出行、打球、乐舞和春游,可以看到男人欢愉无邪的脸庞,若是截取局部特写,形象栩栩如生,洋溢着一派青春气息。而一群女性中有的颌首沉思,温柔忧郁,有的骑马漫步,线条清晰明快,生命张力的完美程度令人惊异,应该都是那个时代的反映,有所凭依。

墓志大小是有严格标准的,要把粉本缩小刻上去,说明当时引领时代风尚是有依据的样式。画匠将所表现的题材,按照形似、神似、传神写照的一般法则,视为孝敬父母尊荣的一个礼物,借物抒情、表情达意,抒发的是人之常情,“事死如事生”的生死观念已经超越了一般丧葬悲涕的世俗。

唐代开元天宝年间,朝廷已经普遍讲究“规范化”的粉本,郜夫人墓志刻石线刻画上的乐舞图与韩休墓壁画中男女乐舞图的模式如出一辙,还与敦煌壁画中的粉本有相仿地方。从开元廿五年武惠妃墓石椁上线刻画观察,更可以看出这种粉本走出殿堂传入民间进入寻常普通人家,民间工匠不一定有很好文化素养,但是他们受到宫廷贵族文化的辐射,有着以形写神、形神兼备的生动审美理念。因而传世粉本作为当时一个绘画行业内公认的规范与标准,形成“开元样式”引领世人审美风尚。

从时代背景映照看线刻画历史划分,现存最早的石刻线画应是来自汉代画像石。西安碑林北魏皇兴五年(471年)造像背阴所绘制佛本生故事七层刻图,是我国连环画早期形式代表作,此后佛道人物题材的石刻线画越来越多,犹见连幅画者不少,载体有石屏风、石椁面、石经幢等。开元时期唐玄宗经过官场政治整顿的变革,也带来艺术的新声,就是大量吸收外来的文化因素,但是朝廷上下依旧晕染着高宗武周以来的“贵族”色彩,传统贵胄的影响犹在,王玄德出生在茂族旧门之家,宦海沉浮,虽是一个下层普通官吏的后代,社会地位并不显赫,子孙后代却想沾霖世恩,呼应着上层文化风尚,始终围绕当时社会的理想,将生活追求图像样式刻画在墓志上。

如果说《虢国夫人游春图》中可看到画家人物造型用线工而不滞,遒劲流利而整体凝炼;《天王送子图》中吴道子轻重顿挫合于节奏,人物造型于法度中见气场浑然;而郜夫人墓志线刻画则是画中造型准确简练,线条精炼,往往寥寥几笔就勾画出一个人物或动物形象。这种画法特别在抓住所描绘对象的关键特征上下功夫,追求神似,不注重具体细节的完全复制,可以说是中国绘画艺术中特有的造型方法。正如赵超先生指出的“很明显,纯粹运用线条勾勒来表现形体,并通过线条的疏密、粗细变化形成构图,表达出丰富的艺术韵味,是中国古代绘画长期秉持的独特技法”。“古人不仅在绢帛纸张上留下了大量历代绘画作品,还发展到在石刻中也出现了用线条表现的艺术品,汉唐之间的石刻线画可以说是它们的突出代表”。

郜夫人线刻画在整体空间对比下,突出各人鲜明的特征,每个单元都可以独立成章、自成一体,犹如独立的册页。石头上的线刻画由于刀法制约,通常绘画技巧没有那么飘逸,画匠特意在宽幅留白画面中创造出观者与实物之间的距离感,视线范围宽阔,有意省略了繁复庞杂的画面表现,在简洁完整中疏朗有致,构图富于变化,主题清晰,采用全景式画面提升作品的艺术性,又纤毫毕现,细腻生动,堪称唐代人物画中的上乘独绝。

传统中古中国社会的中下层里,虽然与王公贵族无法相比,但是他们不乏有人具备较高的文化追求和审美修养,往往获取艺术创造能与社会风尚相契合,郊外野游,雅聚欢唱,击球竞技,都是许多文人热衷的狂放洒脱活动。郜夫人墓志线刻人物画显示出盛世气势,全无世俗羸弱之态,画匠骨法用笔,以线构型,画面基本特征以勾勒线条造型为主,突破了前代无刚硬之态的游丝描法,用笔洗练强劲,人物造型张力,勾勒布局无不显示制作工匠与专业画师无异,投射出绘画体系规范化的“开元样式”所带来的文化盛景。

唐代石刻线画是中国绘画艺术中最为成熟的巅峰,在绢纸作为绘画载体不易保存流传情况下,线刻画却传承未绝,反映了历史原貌,是最好的形象史料和文化遗珍。今后这类墓志上的连环构图线刻画还会不断出现,需要我们细细勘验,填补空白。

(作者为中央美术学院丝绸之路艺术研究协同创新中心客座研究员、陕西师范大学人文社科高等研究院特聘教授。)