喜龙仁:被冷落的中国艺术研究集大成者

研究中国近代考古学与美术史的发展历程,不能不提到一系列外国学者。他们中有英国的斯坦因(Marc Aurel Stein,1862—1943),法国的沙畹(Edouard Chavannes,1865—1918)和他的学生伯希和(Paul Pelliot,1878—1945),日本的大村西崖(1868—1927)、伊东忠太(1867—1954)、关野贞(1868—1935)和常盘大定(1870—1945),德国的鲍希曼(Ernst Boerschmann,1873—1949),以及瑞典的喜龙仁(Osvald Sirén,1879—1966)。这些学者通过广泛的实地调查和对实物的深入分析,为中国文化史研究方法的现代化起到了示范作用。

他们当中,在中国建筑史和美术史两方面兼具重要影响的人物大概首推喜龙仁,而他所影响的直接对象就是20世纪中国最杰出的建筑家梁思成。

喜龙仁,20世纪西方极为重要的中国美术史专家、首届查尔斯·兰·弗利尔奖章获得者(相当于艺术史界的诺贝尔奖),并被称为“二战后西方研究中国绘画的集大成者”(见日本《岩波西洋人名辞典》增补版<1981>)。曾任职瑞典斯德歌尔摩国家博物馆,后为斯德歌尔摩大学美术史教授。1918年起他6次来华,并深深爱上了东方艺术,对中国古代建筑、雕塑、绘画艺术研究极深。除了中国艺术研究者的身份外,他还是欧美多间博物馆和私人藏家中国艺术收藏的顾问,自己也是中国艺术的收藏家。

喜龙仁一生著述极丰,有关中国艺术的著作就有《北京的城墙与城门》(1924)、《5—14世纪中国雕塑》(1925)、《中国北京皇城写真全图》(1926)、《中国早期艺术史》(1929—1930)、《中国画论》(1933)、《中国园林》(1949)等,其巅峰之作是七卷本的《中国绘画:名家与原理》(1956—1958)。作为一位西方学者,喜龙仁几乎成为中国艺术研究的百科全书式人物。

哈达门,城楼以及在瓮城中等待火车通过的人群(喜龙仁 摄 选自《北京的城墙与城门》)

喜龙仁对北京皇宫、城墙、城门、园林的研究,得益于特殊的历史机缘。除了著名汉学家伯希和,以及后来大名鼎鼎的历史学家周谷城,最主要的是,喜龙仁得到了那时中国政府,尤其是仍居住在紫禁城里的宣统皇帝及皇后的帮助。中华民国内务部给予喜龙仁特许权力,专门委派民国大总统的一位特别助理协助他考察民国政府重要的办公地中南海,并在溥仪的陪同下考察紫禁城内许多建筑物。喜龙仁利用这个机会拍摄了大量照片,紫禁城、中南海、颐和园,甚至圆明园那些断墙残壁建筑物、皇家园林,过去不曾或者很少被人拍摄过,这是喜仁龙给中国留下的重要影像记录。

收藏鉴赏家的养成之路

喜龙仁1879年出生于芬兰,受业于芬兰首位美术史教授、意大利美术专家提卡南(Johan Jakob Tikkanen,1859—1930),最初接触到的是18世纪的瑞典艺术,然而他在完成博士学业之前,便搬到瑞典的首都斯德哥尔摩,因为他认识到,对艺术史学者来说,待在保存有丰富皇家贵族收藏的斯德哥尔摩,无疑更能一展所长。

在获得博士学位后的第二年(1901年),他接下斯德哥尔摩国家博物馆的助理职位,并将兴趣转移到早期文艺复兴艺术上。他最初接下的工作之一,就是撰文介绍瑞典收藏的意大利文艺复兴时期绘画和素描作品。

从事艺术研究要有广泛的阅历,因为鉴赏眼力无法经由照片、而必须藉由观看作品原件来累积。20世纪的最初几年,只要一有假期,喜龙仁会在意大利或欧洲各地研究地方性艺术,并且很快在这个研究领域累积起了国际性声誉。1902年,他结识了出身佛罗伦萨的意大利艺术鉴赏名家、美术史家贝伦森(Bernard Berenson,1865—1959)。1908年,成为斯德哥尔摩大学的首位美术教授。

除了专注于研究之外,谋求生计对喜龙仁来说也是很重要的课题,因此他很希望尽早脱离校园,以便将所有心力投注在艺术品研究及著述工作上。在报章杂志上撰稿、为收藏家添购画作、撰写鉴定证明书、甚至自己小规模买卖艺术品,凡此种种,是喜龙仁在20世纪初的重要收入来源,而且比重日增。

和20世纪早期很多美术学者一样,他不仅忙着为一些商业画廊作鉴定工作,也为一些私人收藏家提供咨询,替他们购入艺术品,其中包括知名古典绘画及装饰艺术古董商杜芬兄弟(the Duveens),德国发明家、知名商人、意大利艺术收藏家鲁道夫·齐灵渥斯(Rudolph Chillingworth)。然而,喜龙仁的行事作风在当时某些圈子内并不受欢迎。美国麻省剑桥福格艺术博物馆馆长爱德华·福布斯(Edward Forbes,1873—1969)曾称喜龙仁如同“古罗马的双面神雅努斯(Janus)一般”,一面是风趣且聪明的,另一面是“刻薄计较且不择手段的,这点反映在他的专业上,则是行事不容置喙”。当时,喜龙仁遭到怀疑,被指为纽约的古董商背书,以利于他们出售画作,并试图运用多方影响力帮助这些古董商,以致福布斯认定“喜龙仁毫无疑问被古董商给收买了”(出自哈佛大学艺术博物馆档案,保罗·萨克斯文件)。

喜龙仁

观五百罗汉,初遇中国艺术

南宋林庭珪、周季常善画罗汉,曾花十多年时间画出《五百罗汉图》(共100幅竖轴画),后传入日本,镰仓时期藏于寿福寺,其后为丰臣秀吉所有,最终入藏京都大德寺。1894年,波士顿美术馆向大德寺借出44幅作为展品,这也是中国绘画第一次大规模在美展出。展出结束后,波士顿美术馆买下了其中的10幅画作。

据说,喜龙仁转向中国艺术研究,便与这组宗教画有关。大约在1913年,有着远大抱负的喜龙仁在著名收藏家丹曼·罗斯(Denman Ross,1853—1935)的带领下,来到波士顿美术馆观看罗汉图,当看到一幅名为《云中示现》的画作时,受到了极大的心理冲击,仿佛有一道灵光由内心深处腾起。

喜龙仁曾记载下当时看展览的一个细节:“最终罗斯博士就像拥抱眼前的景致一般张开双臂,然后将指尖放在胸膛,说道,‘西方艺术都是这样的’——他以这个姿势来说明艺术家依靠的是外在的景象或图形。而后他又做出第二个动作,将手从胸膛上向外移开,并说道,‘中国绘画里却是截然相反的’——以这个姿势说明由内向外产生的某种东西,是从画家心底的创造力衍生出的,随后绽放为艺术之花。”接着,他研究了一系列描绘罗汉的画作,包括《五百罗汉·经典奇瑞》《五百罗汉·布施贫饥》等,据喜龙仁自述,这些画作正是促使他转向中国和东亚艺术的关键。

在此后长达50年的时间里,喜龙仁的学术生涯彻底转向对中国艺术史的研究中,并且再没有离开过。他广泛涉及中国的建筑、雕塑、园林、绘画乃至城市规划等领域,从理论到作品,从鉴赏到收藏,贡献卓越。

左:南宋周季常绘《五百罗汉图·云中示现》,现藏于波士顿美术馆

右:(传)南宋周季常绘《五百罗汉·经典奇瑞》

一次史无前例的拍摄

1922年,一个闷热的夏天,一位身材矮小单薄、戴着无框眼镜、背着照相机的外国人,被特许进入尚属禁地的紫禁城。他,就是喜龙仁。这位被后世称为“中国艺术史研究集大成者”,在16岁的末代皇帝溥仪的陪同下,参观并拍摄了这座曾经金碧辉煌、此时却透着颓败气息的宫殿。《纽约时报星期日增刊》(New York Time Magazine)曾以“一位中国的皇帝担当了摄影家的助手”(A Chinese Emperor Plays Photographer's Assistant,April 22nd 1923)为题介绍了此事。

关于本次紫禁城拍摄之旅的作品,收录于喜龙仁所著的《北京的城墙与城门》(The Walls and Gates of Peking: Researches and Impressions,1924)、《中国北京皇城写真全图》(The Imperial Palaces of Peking,1926)中。在书的前言中,喜龙仁还特别提及了这次史无前例的拍摄:“我得到了内政部的官方许可考察了紫禁城已经收归国有的部分区域。但内廷当时还是保留的皇室居所,无论是中国人还是外国人,极少有人曾涉足其中。我却有幸在退位皇帝的亲自引领下,参观了其中的许多庭院。”

《北京的城墙和城门》 喜龙仁 著 学苑出版社 出版

《中国北京皇城写真全图》 喜龙仁 著

尽管宫殿因无人养护而杂草丛生,但气势恢宏的格局、雕梁画栋的楼宇,以及精巧唯美的艺术珍玩,还是让喜龙仁深受震撼。同样让他心醉不已的,还有围绕皇宫而建的雉堞连绵的城墙和城门,以及“三海”宫殿、夏宫等皇家园林,他用镜头和文字悉心捕捉这些壮丽的景观,并将其呈现给西方读者。这是喜龙仁第二次到访中国,为此他放弃了斯德哥尔摩大学收入丰厚的教职,此后更是一发不可收拾地爱上了中国。

从1918年到1956年,喜龙仁共6次来华,短则停留1个多月,多则2年有余。20世纪上半叶的中国,在军阀混战、外敌入侵和政治动乱中艰难求存,喜龙仁等西方学者在中国的艺术研究和收藏也常常受阻。为了能游览、考察更多的名胜古迹,进行田野考古发掘,喜龙仁坐着颠簸的骡车,带着考古和摄影设备,足迹踏过中国一半左右的国土。既在北京、上海、南京、杭州、西安等大都市流连,也深入广袤的西北和中原腹地,在考古现场发掘第一手的艺术研究资料,在荒山野岭和灌木荆棘间考察陵园墓冢,寻访石窟、雕像和寺庙。

喜龙仁对中国各种类型的艺术都极度痴迷,经过半个世纪的深耕细作,在建筑、园林、绘画、雕塑方面都卓有成绩,留下了《北京的城墙与城门》《中国北京皇城写真全图》《中国早期艺术史》(被称为同类书中的开山作之一)《5—14世纪中国雕塑》(书中建立的分类系统后被许多研究中国美术的学者所采用)《中国绘画史》《中国营造三千年》《中国和18世纪的欧洲园林》等著述,许多研究都具有开创之功。然而,他的著述曾长期不被中国读者所知,直到2016年以后,随着他的作品进入公版期,才被井喷式引进。

喜龙仁(中)与日本艺术史家岛田修二郎(右一)在日本黑川古文化研究所看中国古画

左:舞俑(局部),唐代,高22.3厘米。JussiPakkala/摄影,赫尔辛基迪德里克森美术馆/提供

右:鎏金菩萨三尊像,唐代,高22.2厘米。引自《喜龙仁收藏中国艺术档案》

喜龙仁与老北京

北平解放前夕,开创“北京地理历史研究学”的侯仁之先生偶然间在英国发现了一本记录着北京城墙与城门各类详细数据及大量精细图片的书,以重价购得并带回国内,向国人介绍了这部科学研究北京城墙城门的著作——《北京的城墙与城门》。

在这部书的序言中,喜龙仁深情地写道:“我撰写这本书,是源于北京城门之美丽;源于城门具有的非凡意义,它具有京城最佳景致的典型特征。”北京城门和城墙的倾废可追溯至喜龙仁调查之时,他曾经花很长时间去丈量北京的城门和城墙,在断壁残垣中送别一个个黄昏。在书中,喜龙仁感叹:“北京如此壮丽如画之美还能延续多少年?每年有多少鎏金雕花的店面被毁掉?为建造三四层高的半现代砖房,多少座带有前廊的旧式庭院以及布满亭台楼阁的大花园被夷为平地?”

沙窝门:透过箭楼门洞所见景象

前门:从南侧看到的城楼 摘自《北京的城墙和城门》

喜龙仁对中国传统建筑和雕塑的研究,对于中国学术界影响比较大。主要原因是,在传统中国,文人士大夫精英阶层不重视对物质文化的研究。当喜龙仁研究中国的城墙和城门、北京皇城和中国雕塑的时候,这些题目几乎没有什么中国人认真研究过。

《北京的城墙与城门》包括细致的勘测观察手记、城门建筑手绘图纸,以及实地拍摄的200余幅老北京城墙和城门的珍贵照片。喜龙仁不仅充分利用了现有的中西方资料,更十分注重田野考察和对细节的求证。他仔细查看了每一块城砖上的铭文和镶嵌在城墙上的石碑,对每一段城墙的建造时间反复考证。虽然他手中已经有了重修城墙城门的设计图纸,但还是一丝不苟地对每个数据一一重新测量求证,留下了50余幅测绘图。尽管受专业素质所限,有的测绘图不够规范,但此书仍然是现今记录老北京城墙城门的最翔实可靠的文献,是一本至今无人超越的盖棺之作。

永定门测绘图(摘自《北京的城墙和城门》)

林语堂曾对该书大加赞赏,他说:“喜龙仁的《北京的城墙与城门》和《中国北京皇城写真全图》是两本最完全和最权威的再现北京的图集。”

“我才开始意识到这一组古建筑的价值,我印象最深刻的是作者对于考察北京城墙与城门所付出的辛勤劳动,这在我们自己的专家中恐怕也是很少见的。而他自己从实地考察中所激发出来的一种真挚的感情,在字里行间也就充分地流露出来。”侯仁之先生曾如此说道。

东便门外休憩的驴和牛

前门:从箭楼上望新建的城门桥和外城主街 摘自《北京的城墙和城门》

喜龙仁的中国朋友圈

喜龙仁是最早对中国艺术史进行系统研究的西方学者之一,他对中国艺术的研究与收藏蔚为大观。在华期间,他与中国的学界和艺术界建立起了广泛联系,得到胡适、鲁迅、张大千、黄宾虹、梁思成等人的赞许。

喜龙仁的名字似乎特别有“喜感”,《北京大学日刊》称他是“西冷”(一种牛排),胡适称他是“西伦”,还有学者称他是“喜龙士”。建筑史家童寯在书中也多次提及喜龙仁(《童寯文集》中称之为奚伦、奚仑或Siren),称其为瑞典的中国建筑学家。

1922年3月,时任北大校长的蔡元培收到一封来自张元济的信,信中推荐了这位来自瑞典的美术教授,称:“此君在本国专授美术,且于吾国美术亦研究有素,倘能留其在京,在各学校演讲,似于交换东西文明之道不无裨益。未知尊见以为何如?”

胡适1922年的日记至少有7次提到喜龙仁,对其人其作的评价都很好,喜龙仁在北大做讲座,翻译就是胡适。黄宾虹在致许承尧和傅雷的信中,也都提到跟喜龙仁的交往。张大千还在喜龙仁过八十大寿时,给他写了一幅字表示祝贺,收录在其著作目录中。鲁迅虽然不一定认识喜龙仁,但他曾托其弟周建人买了一本喜龙仁编著的英文版《中国画论》,寄赠莫斯科的犹太裔艺术史家朋友,并信中对喜龙仁的著作有很高的评价。

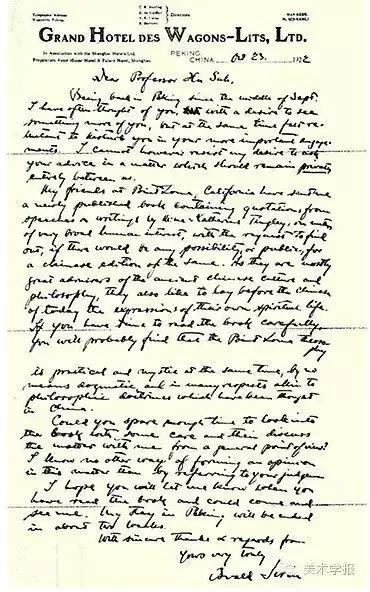

喜龙仁致胡适信(现藏北京大学图书馆)

喜龙仁在中国传统建筑和雕塑研究方面的著作,对梁思成和林徽因等关注物质文化的中国学者影响很大。梁思成在《佛教雕塑史》一书中亦多次提到喜龙仁,而他1930年在沈阳东北大学讲授的《中国雕塑史》讲义,有不少部分是直接翻译自喜龙仁的著作。在该书的前言中,梁思成写道:

“乾隆为清代收藏最富之帝皇,然其所致亦多书画及铜器,未尝有真正之雕塑物也。……此最古而最重要之艺术,向为国人所忽略。考之古籍,鲜有提及;画谱画录中偶或述其事而未得其详。欲周游国内,遍访名迹,则兵匪满地,行路艰难。故在今日欲从事于中国古雕塑之研究,实匪浅易。幸而——抑不幸——外国各大美术馆,对于我国雕塑多搜罗完备,按时分类,条理井然,便于研究。著名学者,如日本大村西崖,常盘大定,关野贞,法国之伯希和,沙畹,瑞典之喜龙仁等,俱有著述,供我南车。而国人之著述反无一足道者,能无有愧?今在东北大学讲此,不得不借重于外国诸先生及各美术馆之收藏。”

此外,喜仁龙的《5—14世纪的中国雕塑》也是梁思成所“借重”的诸多前人著作中最重要的一部。而林徽因特别关注中国古代建筑的斗拱,也是受到喜龙仁的影响。

1956年5月,喜龙仁与负责运送北京故宫文物赴台的庄严,合影于台中北沟库房外。这里是故宫文物赴台后停留的第一站

喜龙仁的东方天地

在邻近斯德哥尔摩的一座名为利丁厄(Lidingö)的小岛上,喜龙仁为自己创建了一处带有东方风情的小天地。屋子的基本规划及外观,与当时瑞典常见的木造房子并无显著差异:有着铺瓦的马萨式屋顶(屋顶分为两折,其上坡缓而下坡陡,故又称为复折式屋顶),共三层楼高。

然而,诸如加建凉台之类的设施,表明了屋主梦想着远方东方的国度。事实上,这座凉台被戏称为“颐和园”,它有着中式建筑的屋顶,屋檐末端微微向上翘起,边角站立着动物雕饰,栏杆上的框格设计令人想起苏州园林。屋顶下方的横梁上装饰着龙形图绘,通往凉台的石阶两侧还镇守着两只石狮子。

喜龙仁位于利丁厄的家(外景),摄于1951年。赫尔辛基大学艺术史系/提供

喜龙仁位于利丁厄的家(起居室内景),摄于1932年。赫尔辛基大学艺术史系/提供

这方天地便是喜龙仁自1930年起用来阅读和写作的“总部”。屋内有一扇模仿中国园林式的月洞门,连接起客厅的区域,厅内方格状的天花板上装饰着彩绘团凤。室内摆放有中式、欧式家具,来自东、西方的艺术品或散置于桌案上、悬挂在墙上,或陈列于大型的玻璃柜内。精挑细选的座椅,混合了文艺复兴、帝政时期和明式风格。佛像被安放在靠墙的明式边桌上,上方是一幅欧洲风景画;陶瓷器和俑像则陈列于玻璃柜中。

类似的东、西融合作风,还见于喜龙仁的工作书房和图书室:壁炉架上立着一尊石佛头及装饰于屋顶瓦上的陶瓷塑像,窗边的角落塞了一张大型的明式官帽椅,至于明式雕花橱柜,则提供了额外的贮藏空间。

拥有兼擅中西艺术的学术背景,历经多次跨越东西方的艺术探寻之旅,融合东、西文化特色的生活起居,这或许正映现了喜龙仁的毕生投注与成就所在。

喜龙仁的书房,摄于1932年春。赫尔辛基大学艺术史系/提供

本文内容及图片综合自新京报书评周刊、《典藏·古美术》(繁体版2012年6月号)、《喜龙仁在华交游考》(叶公平/文)、《中国近代思想史与建筑史学史》(中国建筑工业出版社 2016年)等