“乐而忘世”:古时贤者的“幽居乐事”

吴方 三联书店三联书情

微信ID:sanlianshutong

『生活需要读书和新知』

山、志、清、闲、稼、善、意、观——这些全都是完美无瑕、富有节制、巍然正统的享乐,尤为重要的是,其中的大多数都是对物质性的消解。它们均是上古战国时代的贤人们企图说服其贵族赞助者所从事的“永恒持久之乐”,他们的思想表述在文字之中,明代的文人精英依然在诵读这些文字,并且引以为典型。因为“乐”是另外一种行为实践,明代的上流阶层可以借此把自己与世俗大众区别开来,那些乐于观看的皇帝,无论愿意与否,都被划入后一种类型之中。

*文章节选自《大明:明代中国的视觉文化与物质文化》(柯律格 著 三联书店2019-8)。文章版权所有,转载请在文末留言

佚名《蟠桃盛会图》手卷(局部)

15世纪 绢本设色施金

娱乐、游戏与纵情声色 (节选)

文 | 柯律格

16世纪中叶的某一天,画家陆治完成了一套十开的小册页,册中描绘的是“幽居乐事”,我们只知道画册的上款人名为“云泉师”,其他则一无所知。册页第一开题为“梦蝶”,其他数开,按照画册目前的装裱顺序,依次为“鹤笼”“观梅”“采药”“暮鸦”“停琴”“渔父”“放鸭”“听雨”“踏雪”。人们可以从画中描绘的诸般乐事中对这一文化了解甚多。这些癖好高雅而又节制,令人歆羡,其中有数种同时也是历史典故,与特定的古代人物相关。在册页中,诸般乐事全都集中于某位具体的男性文士一人(在“暮鸦”与“渔父”两开他虽然没有出现,但画面意在表现他是画中景象的观赏者),他身着隐士雅致的素袍,远离尘世的庸俗气氛,不受世事侵扰。他是“高士”,也是一种理想,代表着男性精英的主体意识,是对世间万物进行观察的原点。

陆治《幽居乐事图册》之“梦蝶”

绢本水墨 29.4厘米×51.4厘米

陆治《幽居乐事图册》之“采药”

绢本设色 29.3厘米×51.4厘米

这的确是一种理想,他的乐事是理想的乐事。陆治在册页题名中用的词是“乐”,这个词回荡在整个明代的写作中,在一些相反语境中也频频出现。果不其然,这些相反的语境表明,对于这些文字的作者来说,“乐”并不是一件简简单单的好事情。譬如,陆治的同时代人、善写笔记的何良俊正是用同一个词来描述前任大学士谢迁(1449~1531)的闲居生活。从庙堂之上隐退之后,谢迁与孙女们玩纸牌、赌点心水果,以此为乐来消磨时光(“戏赌以为乐”)。我们被略带刻薄地告知,谢迁从此“不问外事。由今观之,木斋真一愚痴老子耳”。更为极端的是,明人语境中“春乐”一词,并非指春季踏青或郊游午餐,而是指淫秽的场景与过度的纵欲。“春画”(日语中这个词读作shunga)是一种淫秽图像,在明代广为流播,同时又被许多或公开或私下的道德家所谴责和禁止。“乐”这个词以及与之相关的“玩”“戏”等词都具有多种含义,它们广泛呈现于明代视觉与物质文化之中。

张灵《秋林高士图》轴 有文徵明1501年题

纸本设色 82.5厘米×32.5厘米

各种不同的文献材料都支持一个猜想:看与观本身就是一种享乐,无论这种享乐是正当的还是不正当的,都是“乐”。陆治画册中的第一位高士,带着笼中的仙鹤,与此处这位15世纪早期的皇帝像极了。小太监托着鸟笼,举过头顶,笼中鸟儿叫得正欢,皇帝正在细心审视。这件画作是一系列表现宫廷享乐活动的图画之一,这类图画被称为“行乐图”。这种“行乐图”是宫廷艺术中一种特定的门类,留下来的宫廷行乐图只是极少数,许多都已经湮没无闻,只能在文字记载中略窥一二。“行乐图”所最常表现的是那些徜徉于田园景色中的古代著名隐士,不过此时却被乔装改换,用来展现皇室内廷之中令人目眩神迷的乐事。如此一来,宫廷行乐图不仅将明代皇帝与古圣贤君、历代名士混同起来,同时也强调出正是因为皇帝宫廷的太平与富足,才使得帝王沉浸在与其身份相契合的各种华巧的闲暇娱乐之中。因此,我们会在商喜传世的一幅大画中看到宣德皇帝(1426~1435年在位)在宦官内侍簇拥之下于御苑之中狩猎的情景。这张画如今装裱成一幅卷轴,不过当时应该是一扇可随意观看的屏风。

佚名《明宪宗调禽图》立轴

绢本设色 约1470~1480年 67厘米×52.5厘米

在另一幅画中,皇帝则是一位观赏者,赏观各种元宵节令表演,其中有焰火,有“闲逛”购物以体会市井生活的宫廷内眷,有游行舞队,还有滑稽的杂耍,所有这一切都是为了博皇帝一乐。这些供观赏的宫廷娱乐活动在文献材料中也可见到。根据记载,它们出现于大家一起享受观赏之乐的场合,同时也是皇帝“与民同乐”的场合。譬如,在1412年新年,举行了一场盛大的百官宴会,与此同时,京城官员与平民百姓都得以进入午门之内观赏“鳌山”,所谓的“鳌山”,就是一个临时性的巨大木构,上面扎满了炫目的灯笼与焰火。一位名叫夏原吉(1366~1430)的高级官员还带着母亲一同来看鳌山,这表明元夕灯景并没有完全严格的性别限制。(宦官禀奏皇帝说有妇人也来赏灯,而天子则称她为“贤母”。)翌年的宫廷实录则记载了皇帝车驾“东苑”(位于现在的北京),“观击球射柳,听文武群臣、四夷朝使及在京耆老聚观”。从描述中我们获知,击球官分为两队,均由贵胄内戚率领,自皇太孙至诸王大臣依次击射。皇太孙连发皆中,皇帝龙颜大悦,于是命皇太孙对句,皇帝出上句,皇太孙对下句——这是皇帝的奖赏。赐给其他王公大臣的赏赐也都有详细记录。在1414年新年,皇帝又一次“御午门观灯”,赐予百官的御制诗及各种物品就是皇帝“观”之乐的结果。百年之后的1517年,正德皇帝(1506~1521年在位)出现在位于北方边境的军事重镇宣府(总兵官驻扎于宣化)观赏迎春表演。史书中对正德皇帝评价不高,他离一位理想圣君差得太远。这一次他乃是巡幸边境,以国事之名行寻欢作乐之实。他所观赏的是一场多少有些粗陋的闹剧,其中有披红挂绿的大车数十辆,上面坐了数百名僧人与妇女,妇女手中各执圆球,“车既驰,交击僧头,或相触而坠”,至于皇帝,我们从记载中得知:“上视之,大笑,以为乐。”次年,正德皇帝圣驾还京,为示庆祝,京城燃放烟花,举行了节宴表演。喜欢排场和刺激的正德皇帝一定会同样以此为乐。明代物质文化中这些转瞬即逝的侧面,尤其是像元宵灯笼、烟花焰火这样的东西,如今几乎已经全部消隐于无形,留存下来的只有些许痕迹,譬如几卷存世的皇室行乐图卷轴,还有一些描述庆典场景的文字以及小说中的版画插图。对烟花的描写是《金瓶梅》的一个显著特色,从中可以看出,为了准备一堂宴会,可能需要雇几个专门为人家燃放烟花的人。从中我们也可得知当时烟花的各项专门名称,如“慢吐莲”“一丈菊”“烟兰”“赛月明”“琼盏玉台”等。确凿无疑留存下来的是一些禁止这类视觉享乐的清教徒式严厉禁令。有的轻,只是禁止在葬礼中办酒席、请堂戏;有的重,譬如在1567年,发生了一系列凶兆,使得皇帝下诏取消元旦百官假日,百姓则禁止“张灯作乐”。1625年,类似情形再度重现。不吉之兆促使皇帝传旨,“严禁民间举放花炮流星、击鼓踢球”。

佚名《明宪宗元宵行乐图》手卷

1485年 绢本设色

对于明代那些受过教育的男性而言,更恢宏的“乐”并不是花炮流星与击鼓踢球,至少大多数人在公开场合中都不会这么说。关于“乐”这个问题的讨论有久远的传统,可以回溯至两千年之前战国时代的思想家。辩论的焦点是具体可感的“乐”(比如华服与醇酒)与戴梅可(Michael Nylan)所说的“相对之乐”(relational pleasures)——比如“乐贤(在政治活动中得到效忠国家的贤士)、乐与人交(在社交艺术中修身养性)、乐德(在美德中获取快乐)、乐业(在所从事的职业中获取欢乐)、乐天(在上天及其道德请求中得到快乐)”——之间的关系。只有通过时刻关注后者,“损者之乐”这种不断损耗的乐(consuming pleasures)才能够转化为“益者之乐”这种永恒持久之乐(sustaining pleasures)。“有朋自远方来,不亦乐乎?”这是孔子《论语》中著名的开篇,是至圣先师自己的格言,然而在1487年的进士考试中,考官却引述同为经典先贤的哲学家孟子(约公元前371~前288)所说的一句话作为考生策论的题目:“乐天者保天下。”明朝官员杨东明(1548~1624)来自穷困的河南东北部,与以官僚改革派为主的东林党人有较为密切的个人接触,他在1590年发起建立了一个“同乐会”,后来改称“同善会”,主要做一些慈善事业,诸如修路、架桥、为红白喜事提供资助等。高雅之乐在时人的各种书斋名称中表现得淋漓尽致。在明代的汉语语法中,“乐”近乎一个及物动词,譬如“作乐”“乐……”(如上面所引孟子的“乐天”一句)这样的用法,与此相同的用法在明代文人精英的书斋以及宅第中其他建筑物的名称上随处可见,这些名称往往可以借代其主人。从一本现代人编纂的室名斋号辞典中我们将其摘出,附录于下:

乐山亭 乐白轩(“白”指白居易) 乐在堂 乐全翁 乐志亭 乐病生 乐清轩 乐清翁 乐饥翁 乐善斋 乐琴书处 乐皓斋 乐闲公 乐寿山人 乐寿堂 乐稼轩 乐余园 乐志圃 乐善堂 乐最堂 乐无知斋 乐意轩 乐观生

山、志、清、闲、稼、善、意、观——这些全都是完美无瑕、富有节制、巍然正统的享乐,尤为重要的是,其中的大多数都不是物质性的东西,而是道德情操或人伦品德,与陆治所图绘的诸种“幽居乐事”相互呼应,都是对物质性的消解。它们均是上古战国时代的贤人们企图说服其贵族赞助者所从事的“永恒持久之乐”,他们的思想表述在文字之中,明代的文人精英依然在诵读这些文字,并且引以为典型。因为“乐”是另外一种行为实践,明代的上流阶层可以借此把自己与世俗大众区别开来,那些乐于观看的皇帝,无论愿意与否,都被划入后一种类型之中。因此,袁宏道在一次清晨或薄暮时分游览杭州胜景西子湖后写了如下评论:“此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉!”和“闲”一样,“游”本身也并非是人人都可以承受得起的(这二者是精英阶层对于空间与时间的消费,在明代有大量的图像对其进行了表现),不过如若享受得了这二者的消费群体太过庞大,就像明末不少人所觉得的那样,那么重点就要转向享受的方式了。

陈昌锡“吴山十景”之一 选自《湖山胜概》

约1620~1640年 木版套印 版心尺寸26.5厘米×19厘米

大把的钱财或许能买到闲与游,但却买不来受过良好教育的文人所获得这二者的方式。这儿,有一种东西不动声色地把社会顶层的文人精英的乐与社会底层的民众的乐联系在一起。这就是明代的渔夫(他们往往是江边渔夫而非海边渔民),明代有一专门的绘画类型,通称为“渔家乐”或“渔乐图”,其中往往要描绘渔夫。在上文提及的陆治那套“幽居乐事”册页中,就有这么一开,置于“停琴”与“放鸭”两开之间。在明代这类渔乐图中,渔夫是明代人想象中的“阿卡迪亚牧羊人”,不羁绊于一地(他们住在自家船上),自由轻松地任意来去,同时也享有社会地位的自由自在,他们的生活被想象为一种享乐与放松。有意思的是,被加以理想化并且被大量表现在图画中的并非那些与土地为伍的农民的艰辛劳作,实际上明代鲜有表现农民在地里埋头耕种的绘画。对于那些拥有大量土地的人来说,农民的生活是再熟悉不过的了,因此不会被视作一种享乐。渔夫则近乎被视作自然的一部分,好似他们所捕的鱼儿一样,在这一时期的“渔乐图”中,鱼儿也有所表现,画在贮酒的瓷瓮中。

钱毂《渔乐图》手卷(局部)

1578年 纸本淡设色

因此值得注意的一点是,在理想的精英生活方式中,那些被指认为处于中心地位的乐事都与物质无沾。在16世纪前半期,文徵明会把友朋之间固定的社交酬酢称为“浮生平日之乐”,友朋之间的酬酢“往来”常附带着礼物的交换,是互惠原则(reciprocity)与主体意识创造(subjectcreation)的核心。在写给一位姻亲彭年的另一封信札中,文徵明的言辞甚至更为口语化,将朋友之间的往来称为“谈笑”:“请即刻过我一叙……儿辈旦夕出门,幸勿失此谈笑也。”七十年之后,有人认为“不读书,不作诗文,便是全副名士”,钟惺(1574~1624)对此大加批驳。他批评这种观点好比是以自我克制以及断绝各种欲望为代价的长生之术,评论道:“余辈今日不作诗文,有何生趣?”1557年,归有光(1506~1571)曾把如下文字刻在他最喜爱的一张书几上面:

惟九经、诸史,先圣贤所传,少儿习焉,老而弥专,是皆吾心之所固然,是以乐之,不知其岁年。

甚至当所享之乐要比谈笑,比作诗,抑或比研经之乐奢侈许多的时候,表面上所强调的仍然是其中的“非物质性”,以及与朋侪共同分享的融融之乐。在1539年为一位名叫王爵(1476~1537)的人所撰写的一篇墓志铭中,文徵明写道,逝者的家族累世从军,而他却独独喜爱问学与为儒。他性格勤勉,精通从医学到音乐的诸门艺术,对每一门艺术的掌握都惊人地驾轻就熟。我们得知他在城南修建了一座独栋别墅,在美丽动人的花竹丛中,他与宾客燕游其中,欣赏音乐与歌舞,起舞歌呼,“乐而忘世”。

陈洪绶《自写醉酒像》,《人物、花鸟、山水杂画册》之一开

绢本设色 1627年 22.2厘米×21.7厘米

正当的乐,目的之一是让人得以“忘世”,在明代,有一种癖好便以这种观念为核心,这就是酒。饮酒,以及酒精消费中独具特色的物质文化,在中国有久远的历史。尽管富人家的金银酒器到现在大多都已熔为他用,留存于世的绝非当日数量,可是在存世的明代陶瓷器皿中,确有相当一部分是酒器或酒具(常用来温酒,无论是作为酿造酒的黄酒还是作为蒸馏酒的白酒都可以进行加热)。但是酒、饮酒及其影响绝不只是一堆各式器皿那么简单,同时也与一整套文化实践与文化态度息息相关。

大明:明代中国的视觉文化与物质文化

柯律格 著 黄小峰 译

生活·读书·新知三联书店 2019-8

ISBN: 9787108064080 定价:68.00元

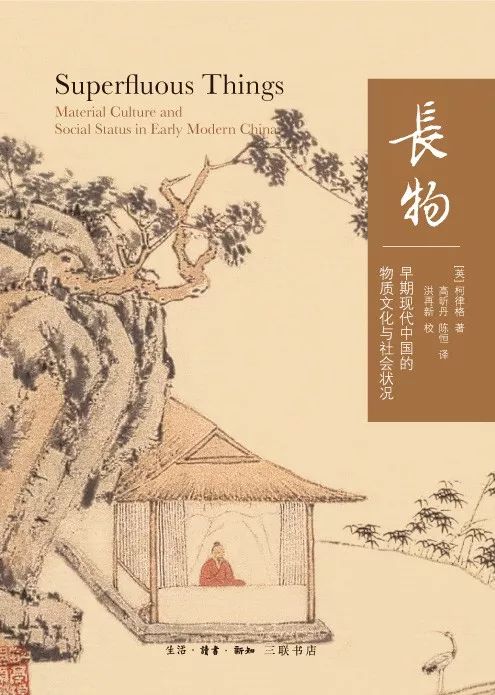

长物:早期现代中国的物质文化与社会状况

[英] 柯律格 著 高昕丹 陈恒 译 洪再新 校

生活·读书·新知三联书店 2019-1

ISBN: 9787108063731 定价:49.00元

雅债:文徵明的社交性艺术

[英]柯律格 著 刘宇珍 等译

生活·读书·新知三联书店 2019-1

ISBN: 9787108063885 定价: 69.00元