来自东方的“奇书”——《金瓶梅》在法国

专刊世界名著的巴黎加利玛“七星文库”,于1985年推出了由雷威安教授迻译的《金瓶梅词话》法文全译本,是继《水浒传》《红楼梦》之后,又一部享有这种最高文学荣誉的中国作品。《金瓶梅》法译本的出版同样引起了法国和西方的“轰动”:它不仅满足了西方人的好奇心,使之有机会看到西门庆为他们打开“不断翻新的闺房”,而且更重要的是,它能使读者从昨天中国的“这一角”,发现今日西方的“社会风俗的演变过程”,一洗久已落在它身上的“淫书”的恶谥,从而发掘出这部东方“奇书”的真正的文化价值。

1、东方的“ 黑色羔羊”在西方的命运

在我国古典名著中,《金瓶梅》确实是一部“奇书”。它的“奇”在于它的精华那么突出,而糟粕又那么触目,因而从一问世就处于毁誉交加、褒贬不一的尴尬境地;它的“奇”还在于虽名声不佳,却仍有一种神奇的力量不胫而走,较早地传到异乡他土,在源远流长的中外文化交流中,具有不同于其他中国作品的奇特的经历和命运。

《金瓶梅》的确是一部不名誉的书。在故乡,不消说,人们提起它来总要和“淫”字连起来,因而谈《金》色变;到异乡,它也未落得一个好名声,人们称它为来自东方的“黑色羔羊”,难以驾驭。它在西渐中,有着不平常的遭遇。事实上,从19世纪初,这只“黑色羔羊”闯入法国和西欧文学界,就一直令当局者、汉学界左右为难:欲禁不能,欲弃不舍。 因此,引进工作也就长期处在犹豫、提防、否定、肯定之间摇摆。直到雷威安的《金瓶梅词话》法文全译本问世之后,科学界定的砝码才在正确的方位上固定下来。

《金瓶梅》引进法国差不多与中国俗文学传入法国同时。早在1816年,由阿贝尔·雷米萨翻译的《赏与罚》一书中就提到了它。“……人们可从中汲取对社会风俗有益的经验,从《金瓶梅》这部著名的小说中也可得到这种收益,有人说它的淫秽内容,比腐败的罗马帝国及现代欧洲的所有黄色作品都要严重,然而正确地说,它在色情描写方面是赶不上这些作品的。” 这位汉学大师、译介中国小说的开山人,虽然肯定了《金瓶梅》“观风俗” 的价值,但他对这部小说的总的看法,并没有摆脱中国人的成见。从此,《金瓶梅》连同它的“色情”的恶谥便一起传到了法国。19世纪下半叶( 1853年),法国人在《现代中国》一书中第一次读到了由路易·巴赞译的《金瓶梅》第一回,这也是西洋文最早节译《金瓶梅》的文字。巴赞的法译题为《武松与金莲的故事》,实际上这只是《水浒传》有关章节的摹制品,自然使人无法窥见全书原貌。此后,德里文在1862年出版的《唐诗》序言中也提到过这部风俗小说,并且声言已译出了部分章节,准备付梓刊行,但可惜我们一直未见到这位著名汉学家的译文。1922年,由乔治·苏利埃·德·莫朗(George Soulié de Morant) 翻译的《金瓶梅》节译本问世,名为《金莲》,是欧洲最早的《金瓶梅》译本。莫朗在中国长大,很了解中国文化,曾毕其一生译述中国作品,向西方介绍,译著甚丰,但他的《金瓶梅》译文却错误不少(如原书中的“奴家”原系妇女对丈夫或长者的自称,译文成了“家庭的奴隶”;“燕窝”本系我国珍贵的食品,而被译成“燕的窝口”等)。他在这部节译本中,不惜挥舞刀笔,对东方的“黑色羔羊”动了大手术。 然而不幸的是,他割去的不是它身上的毒瘤,而是健康的肌体。他在译本序文中,称“《金瓶梅》与《一千零一夜》同趣”,然而,正如李辰冬先生一针见血指出的,这两者的“同趣”,“不知据何而言?固然《一千零一夜》的原文写性交处最多(普通各种译本均将此种文字删去),然除此一点外,性质、描写、趣味全不相同” 。显然,译者强调的是《金瓶梅》的色情描写,因此,他的译本“淫”字更突出了,读者无法辨认它真实的面貌。于是,《金瓶梅》在西渐中使第一次可悲地蒙上了黑灰。

1930年,欧洲出现了一部轰动一时的《金瓶梅》德文节译本,这就是德国知名汉学家弗朗茨·库恩精心节选的译本《金瓶梅:西门与六妻妾奇情史》。这部据说“不是为少数专家服务,而是为广大读者服务,为广大受过教育的读者服务”的译本,由于译文流畅而一版再版,成为欧洲最流行的本子,对《金瓶梅》这部中国名著在西方的流传虽然起到了不容忽视的推动作用,但也给《金瓶梅》带来了深重的灾难——库恩流利猥亵的译文,突出的是糟粕,删除的是精华,是小说的真正价值所在。这部人情小说,就这样在西渐中沦为一部十足下流的“淫书”。根据库恩译本转译的欧洲文字有多种,单法文就有两种,一是1949年出版的由让-皮埃尔·伯雷(Jean-Pierre Porret)转译的本子《金瓶梅:西门与六妻妾奇情史》(1953年出修改本,1967年出两卷本,内容与库恩本子相同),二是1962年出版的由约瑟夫-马丹·鲍尔( Joseph-Martin Bauer)等译的《金瓶梅:帷幕后的女人》。柏雷的译本附有保尔·拉维涅的序,序文声称:“为使欧洲读者不厌倦,必须对原著进行删选,特别要删去那些重复部分以及与整篇小说无关的情节。”据有些比较文学研究者考察,这个译本删去的其实是一些重要情节,即“一些揭露官府机构渎职、受贿、腐化以及市侩们出卖良心的种种细节,总之,删去的是所有能说明无赖西门庆之流何以官运高照的无情事实”,是说明“曾一度繁荣昌盛的宋朝为什么,又是怎样走向灭亡”的事实。其结果,必然使色情场面更加突出。《金瓶梅》在法国的命运便蒙上了更为灰暗的乌云。

那么,把这部小说看成是一部黄色的小说, 这究竟是谁的过错呢?法国著名的东方学家艾田蒲认为,应当归罪于库恩猥亵译文和效法库恩译文的各种欧洲版本,它们“从商品拜物教思想出发( 有什么东西能比所谓‘黄色’书更卖价呢?),执意删除了这部名著存在的基础,而只强调下流的情节,同性或异性间的床上隐事的种种细枝末节”,“从而将一幅完整的、由繁荣而衰落的文化图景变成了一些浮泛轻佻的、令人憎恶且支离破碎的画面”。他指出:“库恩译文的那些改编者们却对此毫不在乎,或者也许他们根本没有能力去借鉴中文原著。”《金瓶梅》在西方的这段遭遇,使我们想起鲁迅的一段话。他说,《金瓶梅》是一部“描写世情”的书,“然亦时涉隐曲,猥亵者多。后或略其他文,专注此点,因予恶谥,谓之‘淫书’” 。

《金瓶梅》在法国和西方的厄运,不仅引起汉学界有识之士的关注,也引起了广大读者的兴趣。读者愈来愈不满库恩的译文及其变种,他们渴望了解中国这部名著的真实全貌。基巴特兄弟以不屈的毅力率先在西方献出了《金瓶梅》德文全译本的前两卷,满足了读者的这一愿望。“它的完整性、优雅性与其译者在厄运之中所表现出的坚忍不拔的精神同样令人赞叹不己。”然而不幸,在纳粹德国统治时期,它遭到了希特勒匪徒的禁毁。虽然库恩的译本也遭到了同样的命运,但不久又得到了希特勒部下的特别恩准,免除了禁令。因此,广大读者所能读到的仍是经过肢解、曲解的库氏译本和同类欧洲文字的移植。在法国,介绍中国文化的倡导者和组织者艾田蒲先生,一直想把中国这部名著正确地介绍给法国和西方读者,他从日本订购了五卷本的《金瓶梅》中文原著,对照各种译本,逐字逐句研读,同时细心寻觅法文全译本的合格人选。1974年1 月,他作为评审委员参加了雷威安先生的国家博士论文答辩会。后者以其汉学的深厚修养和对中国小说的深刻理解,使这位素来严格的评审委员确信,雷威安是迻译《金瓶梅》的合格人选。果然,这位出生在天津、寡言谦和的法国钟表匠的儿子,大器晚成的汉学家,不负前辈所望,以他对中国文化的赤诚、博学和特有的秉赋,对《金瓶梅》进行精雕细琢的移植,其一丝不苟的精神,就像当年他父亲悉心建构一座美丽精巧的钟表一样。他曾说过:“翻译这部长篇巨著,困难不少,有如在茫茫的大海上航行,随时都可能触到暗礁,葬身鱼腹。我力求字斟句酌,传出作者的妙笔神韵,保持原著的娱乐性。”

雷威安

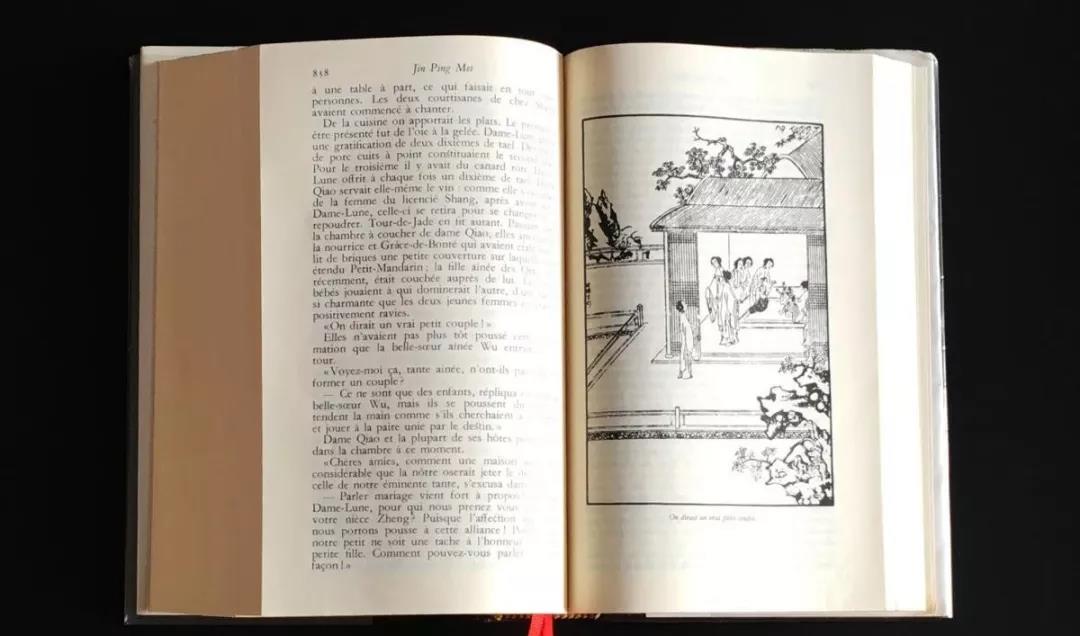

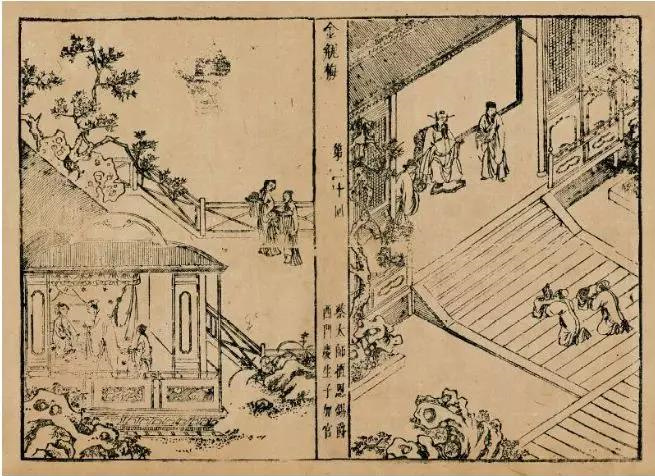

经过七年的劳动,他终于向自己的同胞贡献出了《金瓶梅》法文全译本。这个译本以万历本《金瓶梅词话》(1617)为依据,以明末崇祯年间《新刻绣像批评金瓶梅》的二百幅绣像作为插图,全书用昂贵的圣经纸分上下两册,在权威的 “七星文库”出版,是迄今为止西欧最完备、最忠实,且也许是最优美的《金瓶梅》译本。从此,这只来自东方的“黑色羔羊”,进了金色的文学堂,找到了自己应有的归宿。《金瓶梅词话》法文全译本问世后,在法国和西方引起了强烈反响,学界抚今追昔,感慨系之。老资格的法国汉学家克洛德·罗阿( Claude Roy)在《新观察家》撰文追叙:《金瓶梅》从它问世那天起,“既使中国读者难堪,又使他们着迷。文人学者不知如何对付这部令人心悸的杰作,对付这部巨型的色情与商务编年史……各政权及检查机构在这只‘黑色羔羊’面前表现得犹豫不决,但不知他们的恐惧、犹豫从何而来:是由于书中那萨德式的毫不在乎的色情性,或者是由于那幅描绘对黄金与性极度贪欲的社会图画所表现的冷酷的残暴性”。这位汉学家说的是《金瓶梅》在中国的遭遇,实际上也是对《金瓶梅》传入法国和西欧的命运的真实概括。

“七星文库”版雷威安译《金瓶梅词话》

2、“ 最动人、最招人非议的小说”

《金瓶梅》这部被法国人称之为“最动人、最招非议的小说”,究竟是一部什么样的作品呢? “它是对当时社会现实进行无情揭露的杰作,还是一幅得意的淫画?是打在现实社会机体上的一块灼烫的烙铁,还是一部诱惑读者敏感于腰身以下的淫书?” 雷威安忠实可靠的《金瓶梅》全译本的问世,使法国广大的读者和研究者有可能窥见它的真实面貌,从而进行深入的探讨。

研究中国文学的老资格专家克洛德·罗阿说:“《金瓶梅》仿佛是由一位公正的记录者讲述的一则由金钱、性及血交融一体的传说故事,因此,我们可以将它列为中国最优秀的古典小说之一。”一个真正的自然主义、现实主义作家,从某种意义上讲都是一位“公正的记录员” “书记官”。如果说,资产阶级社会最卓越的“书记” 巴尔扎克,在《人间喜剧》里为我们详细地“记录”了法国19世纪资产阶级社会种种人生色相, 那么,中国17世纪的这位不知名姓、异常冷峻的“记录员”,在《金瓶梅》这部东方“奇书”里“令人心悸”地描绘了中国封建社会这幅“对黄金与性极度贪婪的图画”。他指出,《金瓶梅》的主要人物形象虽然来自《水浒传》,但它所表现的,“不是叛乱与战争的冒险”;《金瓶梅》与后来的《红楼梦》虽然有着密切的关系,但它描写的并不是宝、黛式的爱情奇遇,而是“另一个世界”,是中国黑暗社会的“另一角”。“对于一个将《红楼梦》视为一部伟大的《追忆似水年华》的家庭小说,视为一部令人赞赏的爱情故事和一部描绘时事变迁、社会没落、岁月无情流逝之历史的西方读者来说,《金瓶梅》则反映了中国的另一个迥然相异的面貌”,揭示的是“一个无耻而冷酷的资产阶层”,“一个唯利是图、吃喝嫖赌的小业主”的发迹变态史,从这个意义上讲,《金瓶梅》 可谓一部“道德败坏者传”。为此,这位研究者将《金瓶梅》与《红楼梦》做了有意义的对比。

他说,《红楼梦》向我们展示的“是一个富人与穷人、心毒手辣者与温柔细腻者、复杂的社会与混杂的人物相关联的中国”,而《金瓶梅》中除了六七个正面人物以外,“其余的均是恶棍、骗子、狂人和憨大”,是个恶人的世界。《红楼梦》中的大观园,“犹如《樱桃园》般地充满诗意”,而《金瓶梅》中西门庆那不断扩展与丰富的庭院,“却更像是特里玛西翁的盛宴里的花园:那儿,黄金充斥银箱,人们狂食滥饮,搂抱接吻,鞭笞下人,玩弄各种各样的‘云雨’游戏”,这是十足的罪恶淫荡的世界。这个世界中的女人,“永远是被征服者,被男人的情欲,被自身的情欲,被自己的受虐狂,被那种或出于爱、或为了打垮竞争对手而满足男人需要的难以忍受的折磨所击败”。从这一点看,《金瓶梅》又可谓“爱之恐怖”之作,其中的女性与“《红楼梦》的女性之间的鲜明对比,恰如萨德笔下的鸨母之于司汤达作品中的女主人公”。如果说古老的中国曾为世人留下《红楼梦》 这样美丽动人的爱情小说,“那么西门庆及《金瓶梅》中的其他主人公似乎与最黑色的小说中的人物或与萨德笔下的那些邪恶的色情狂同样缺乏感情”。因此,《金瓶梅》所描绘的宋朝时的中国社会(似乎是明代的衰落),“与其说是曹雪芹等小说家笔下的中国,倒不如说更像裴特纳描绘的罗马帝国或阿莱丹笔下的文艺复兴时期的意大利”。这里的“金条、米酒、出卖童贞的少女、粗话、尿”,罪恶的把戏,淫荡的行为,血腥的场面,构成了中国小说冷峻、黑暗的网面,而这幅画面却是“由一位万念俱灰的目击者以令人惊讶的、无动于衷的冷静,不带任何‘感情色彩’地记录下来的”。这位研究者说道,《金瓶梅》所提供的这幅画,“不知是要让人品尝恶之甘味还是要让人体会一下这位无能为力的目击者一腔怒火与阴冷的嘲讽 ——虽然他深切愤慨无补于世”。

“七星文库”版雷威安译《金瓶梅词话》

雷威安认为,《金瓶梅》“是一部反映现实社会、现实民风的著作”,“它是一首抒情曲,通过它揭示了人类的灵魂,有时下意识或无意识地表达了对社会的嘲讽” 。小说以揭示西门庆发迹为主线,以暴露他的腐化堕落为中心,一方面用许多篇幅描述“他的宦海浮沉,他的社会交际,他的红门酒宴,他的慷慨施舍和吝啬小气以及他成为富豪后的各个情节与活动”;另一方面又以较多的笔墨写他的淫欲,他“对性的贪婪”,对女性的占有与蹂躏。 将他的淫荡置于小说的视角中心,将“他与其他官员的虚假交易展现于前台,在讽刺中透露出与占绝对优势的商界所特有的耽于声色之风的截然不同的格调”,从而展示了“一代时风”。细心的读者不难从中觉察到当时中国的潜伏危机,“政府、官门腐败无能,民风败坏,外患加深……” 他指出,“艺术作品不应有功利主义的职能,而应该是个人对世界认识的表述。 文雅的文学之所以受人敬重,原因就在于此”。《金瓶梅》以独特的方式表达了作者对世界、对人情世风的看法,应是“高雅”、严肃的文学而“不属‘色情小说’或‘淫书’之列”。他说,“《金瓶梅》 有关性行为的描写散见于各章回中,内容常有省略,而且很少重复。 这类描写几乎都是不可轻视的,它们构成了塑造人物性格的组成部分。 正是通过性行为的具体描写,小说才获得了超越其他常见的同类小说的独到之处”,读者“不应单纯着眼极富娱乐趣味的那些男欢女乐的场面”,而应当看到其中的深义。因此,“这部小说是献给那些能读懂其中深义的人的”。有些研究者还进而认为,世间“绝没有无肉体关系的爱情,但这种肉体关系不仅仅指床笫之欢”,《金瓶梅》这部“黑色小说” 其实“不乏正常的爱情”,只不过它以自己独有的方式表达这种感情罢了。

确实,爱情与性爱有着不可分割的关系,男女之间的互相吸引往往以彼此生理构造的不同为基础,爱的激情归根结底与性的冲动有着或显或隐的联系。 所以文学中的爱情描写有时也难免会出现各种各样的性描写,原是不足为怪的。 我们不能以有无性描写来判断一部作品是否属于色情文学。 不过,按照德国大诗人歌德的意见,“只有高度的精神文明和文化教育成为人类的共同财富时,诗人才能就这个题材无拘无束地挥洒笔墨”。《金瓶梅》不惜笔墨对性活动做了惊世骇俗的揭示,成为一部“最动人、最招非议的小说”,其原因大约在于,一方面它对性爱、人类生活的这一部分做了真实的描述,另一方面,这种描述又过于写实,过于袒露,过于铺陈,以致超越了历史的约束和时代的承受力。 而雷威安教授“没有向前辈们的贞洁观低头”,他从20 世纪文化价值观出发,不但忠实地为西方读者献上了迄今为止最完备的《金瓶梅》全译本,而且还撰文强调指出,这部“民俗文学作品” 具有“净化情感” 的教育作用,人们从中不仅可以享受到“阅读的快乐”,而且可以体察到“民风败坏”。他说,如果中国的马克思主义“红学家”将《红楼梦》这部爱情小说看作是一部“走向没落的封建社会百科全书”,那么,西方的“金学家”也可以,而且应该将《金瓶梅》这部人情小说视为“两个世纪前的社会百科全书,并且资料更充实,范围并不局限于满族贵族阶层内部,而是扩展到了中国那个妇女裹小脚的中层社会的深处”,充分肯定了《金瓶梅》的意义。

明崇祯本《新刻绣像批评金瓶梅》

法国汉学界享有声望的艾田蒲先生,在《金瓶梅词话》法文全译本问世的时候,曾郑重地向法国读者宣布,“ 我敢担保,雷威安先生向你们推荐的并非是一部‘黄色’书,甚至也谈不上是一部淫荡的小说”,而是“一幅丝毫未加粉饰的宋朝末年(1112—1127)中国社会的风俗画”。他在法译《金瓶梅词话》长篇序言中,从文化角度对中国这部名著做了多方面的考察,认为《金瓶梅》所描写的是个“死去的世界”,然而也是一个“现实的世界”。

这看来具有异国风光,超脱于欧洲及大西洋彼岸的文学标准之上的世界,实际就是我生长在其中并苦苦探索的世界;在那儿正如同我身临其境,亲眼看着宋王朝覆灭一样,我觉得欧洲就是万能的金钱和通过它来收买一切达官贵人、商人统治的世界。 在我们当今这个时代,这两者的显赫威力,不再以西门庆的贿赂或其六成利息的高利贷的形式出现,而是集中体现在多国公司及与梵蒂冈有着千丝万缕联系的大银行所拥有的神奇权威上,体现在喷气飞机,还有贮藏在财政金库中的巨款上……《金瓶梅》这部深刻描绘北宋王朝苟延残喘之现状的名著,难道真是“淫书”吗? 我倒忧虑地发现,书中展示了我们当今个人或社会生活与习俗的演变过程。 既有公开的,也有秘而不宣的。

本文节选自《中国文学在法国:18世纪至20世纪80年代》

《中国文学在法国:18世纪至20世纪80年代》 钱林森著 学苑出版社2019年8月版

从17、18世纪法国来华耶稣会士对中国的发现,到20世纪法国对中国现代文学的翻译、介绍和思考,三四百年间的中国文学“西渐”法国的历史,都容纳在这部《中国文学在法国》中。本书初版于20世纪90年代初,本次修订再版,对原版进行了重新校订,增补了数十幅弥足珍贵的插图,图文并茂,互证、互释,从而丰富读者的阅读感受。

“汉学研究大系”已出版书目(按出版时间排序)

熊文华 《美国汉学史》

耿 昇 《法国汉学史论》

周月琴 《<心经附注>对退溪心学形成之影响研究》《<心经附注>朝鲜半岛源流考》

杨玉英 《马立安•高利克的汉学研究》《郭沫若在英语世界的传播与接受研究》《<孙子兵法>在英语世界的传播与接受研究》

张永奋、白桦 《意大利汉学史》

吴伏生 《汉学视域》

夏康达、王晓平等 《二十世纪国外中国文学研究》

蒋向艳 《唐诗在法国的译介和研究》

张西平 《交错的文化史》

宋绍香 《中国新文学俄苏传播史稿》《中国文学翻译与研究在俄罗斯》

朱睿达 《英语世界的<易经>译介研究》

顾钧 《卫三畏与美国早期汉学》

黄涛 《美国汉学家卫三畏研究》

钱林森 《法国作家与中国:16世纪至20世纪80年代》《中国文学在法国:18世纪至20世纪80年代》

林施望 《英语世界的南戏译介研究》

王晓平 《日本诗经要籍辑考》

吴原元 《客居美国的民国史家与美国汉学》