维也纳红与黑:卡尔·马克思大院与“红色维也纳”百年

1919年5月4日——这个日子对近代中国的意义自不待言,而对维也纳这座城市来说,这一天亦标记了一座里程碑。这一天,当时作为一战后短暂存在的德意志-奥地利共和国(1918-1919)首都的维也纳,举行了该城市历史上第一次由包括全体女性在内的所有成年市民参与的市议会选举(Gemeinderatswahl),奥地利社会民主工人党(Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs, SDAPÖ)夺取多数议席,雅各·罗伊曼(Jakob Reumann)成为第一位社民党籍维也纳市长,“红色维也纳”(Rotes Wien)的时代自此开启。自这一天始,直至1934年奥地利法西斯政权上台、社民党遭遇血腥镇压为止,维也纳的红色年代仅仅维系了十五年,却给维也纳、奥地利乃至整个欧洲留下了厚重的社会主义政治遗产。整个1920年代,在住房、教育、卫生、市政基础设施建设等诸多领域,社民党政权大张旗鼓,大兴土木,在社会生活的方方面面进行了轰轰烈烈的社会主义城市实验,建筑学和城市规划以最直接的方式参与社会变革,极大地重塑了这座千年帝都的城市景观,在一夕破落、百废待兴的废都内外,将数以百计的建筑遗迹刻写在了城市肌理上——“遗迹”或许并非合适的表达:数百座体量恢弘、设计精良的公共住宅(Gemeindebauten)虽然兴建于彼时,却纵跨百年,直到今天依然实实在在地安顿着这座都市中的无数普通人。

就上述这一常规历史叙事而论,这些住宅曾是闯入现实世界的乌托邦狂想,而今则不啻那段奇崛历史的活的纪念碑。然而与其说这些可居可游的红色纪念碑在彰明着什么、标记着什么,倒不如说它们在遮障着什么、提醒着什么——1920年代的维也纳,绝不似这些今天看来平静矗立的城市巨构一般安稳从容,一整个世纪的另一端,以这些巨型住宅为幕布,轮番上演的是诡谲无常的残酷戏剧。红色维也纳的常规历史叙事背后,暗涌着一缕深黑:整个1920年代,就在社民党的维也纳社会主义实验如火如荼之际,奥地利这个一战后生生造出来的国家则整体急剧右转,首都与国家的意识形态错位逐渐激化为严酷的斗争,以至1930年代,初露锋芒的极右纳粹势力将这一抹红色浪潮彻底吞噬——这正是美国历史学家雅内克·瓦瑟尔曼(Janek Wasserman)的近著《黑色维也纳:红色城市的极右势力,1918-1938》(Black Vienna: The Radical Right in the Red City, 1918-1938)一书试图向读者揭示的。因而我们必须注意到,这四百多个公共住宅项目及其配套公共建筑(幼儿园、学校、诊所、洗衣房、图书馆、剧院、商店、游泳池等)、64000套住房、安顿了二十多万战后居民的家园,是在维也纳社民党政府和奥地利右翼政权之间的龃龉和抵牾、冲突和暴力之中强行挤进了现实。

红色维也纳百周年的2019年,一系列回顾展览和主题活动在奥地利首都举办,其中一场主题展览的举办地,正是红色维也纳时期建设的数百公共住宅项目之中最具标志性、规模最大、最广为人知的一座——卡尔·马克思大院(Karl Marx-Hof)。我借此机会,在一个八月的晴朗傍晚,踏上了自己的重访之路。

回望

若从市中心的美景宫(Schloss Belvedere)附近出发,踏上地铁四号线,六站即抵终点站海利肯施塔特(Heiligenstadt),全程不消十余分钟,却早已远离巴洛克皇城的纷繁华丽,转身之间已到维也纳城市北郊。走出地铁站的一瞬,一座砖色广厦横亘在眼前。举目仰观,暗红色鱼骨状楼身之间是浅黄色楼体,退台处理以错出阳台,每个单元门左右开拱形门洞,每个门洞正对耸立屋顶的旗杆,立面以固定的几何节奏栉比排列,极富形式秩序,规整地延伸左右,像一面巨幅舞台布景——这就是卡尔·马克思大院,宏壮夺目,气势撼人,虽是人居,却更似一排庞大的城郭,或是一座瑰伟的要塞。

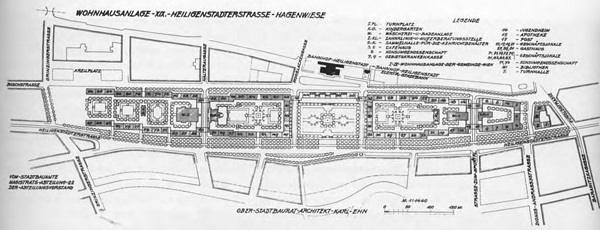

卡尔·马克思大院有多大?若想绕着这个狭长的住宅区走上一圈,疾步快行也需要四五十分钟。它南北跨度一千二百余米:媒体常将其称为“全世界最长的一座建筑”,但卡尔·马克思大院其实并不是一栋单体建筑,而是在一个狭长地块上展开的一个院落式住宅群组。这个住宅群组包括可以为5000人提供居所的1400套公寓住房,此外还包括两个大型洗衣房、两个公共浴室、一个牙医诊所、一座妇产科医院、一座保险办公楼、一座公共图书馆、一座青年旅舍、一家药房和二十多座其他大小公共设施建筑,几乎是一座城中之城。在超过十五万六千平方米的用地总面积内,由住宅楼所围合的大院绿地面积超过十二万七千平方米,占比超过百分之八十。不过平面图不会告诉我们,成片的大面积绿地并不是封闭小区的闭合庭院,整个大院对城市完全开放,任何人都可以穿门而入;千米之内,四条市政车行道路穿楼而过,大院因此与外部城市紧密穿插,人车无碍,用地虽巨,却毫无割裂之感。对居民来说,这是一处绿色空间丰盈的住宅区,而对城市而言,它恰如一排门户大开的巍峨城楼。虽是围合,却又畅通;既属内向,又属外向;既是私宅,又是公共;既是丰碑,又是日常。这座城市尺度的巨构,将若干看似矛盾的空间特质收于一身。一阵漫步,不觉之间,夜幕悄然降临,在维也纳这个欧洲戏剧之都的近郊,似有人就要拉起一面帷幕,在这座日常生活的城市剧场上演些什么。

要理解这座矛盾杂糅的城中之城,我们不得不再窥那座早已湮没在史书与图像中的战后废都,重访维也纳奇谲的1920年代。在红色维也纳时期的数百公共住宅中,卡尔·马克思大院究竟因何被人铭记,成为了一个时代的象征?

卡尔·马克思大院建成于1930年。此时的维也纳,与战后初期经济崩溃、住宅奇缺、社会凋敝的战后光景已颇为殊异,然而我们却必须从红色维也纳的全部社会主义城市建设的起点说起。维也纳红色政权的兴起,必然依托了1917年的俄国十月革命和1918年奥匈帝国一战战败并解体这两大历史背景,却有其极为特殊的一面。在美国总统伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)提出的“民族自决”的原则之下,原同属奥匈帝国的各民族纷纷独立建国,而英法美三大战胜国因忌惮德国再次强大,唯独严令禁止奥地利与同说德语的德国合并,失去经济腹地和农业主产区的奥地利被迫独立建国。奥地利成了一个由几百万日耳曼人、犹太人和被各其它民族抛弃的人所组成的弃儿之国,其中又有半数人来到勉强能找到食物的维也纳。民族主义情绪高涨的新生邻国大打贸易战和货币战,厉行外汇和进出口管制,高筑关税壁垒。“被独立”的奥地利,经济迅速崩溃,货币飞速贬值,赤贫者和失业者不计其数,失业工人与退伍军人频繁示威暴动,再加上布尔什维克主义在整个欧洲四散蔓延,似乎奥地利初具了类似于俄国十月革命前的经济和社会状态;在紧邻的巴伐利亚和匈牙利,共产主义革命甚至已经成功。然而在奥地利人身上,却完全看不到革命光顾的任何迹象,哪怕是极度贫困、生计几近无以为继之际,维也纳“马照跑,舞照跳”,坍圮的哈布斯堡王朝皇宫之外,城堡剧院竟然艰难维持了繁荣,依旧场场座无虚席。对于奥地利人此时所展现出来的这种逆来顺受的“非政治”性格,作家茨威格做出了优异的描写:

我们在奥地利从未有像在那混乱的几年里更热爱艺术,因为由于金钱的背叛,我们觉得自己心中这种永恒的东西——艺术——才真正可靠…… 我至今仍然无法理解为什么革命没有蔓延到奥地利来…… 这个能源被切断,工厂、煤井和油田处于停顿状态的国家,这个被抢劫一空、仅仅依靠雪崩般下跌和失去任何价值的货币维持着的国家终于保存下来了,坚持过来了——这或许正因为它自身虚弱的缘故吧,因为人民肚子饿得太厉害了,一点力气也没有了,不可能再去进行什么斗争,不过,这也可能是由于它自身有着那种极为神秘的、典型的奥地利的力量,即天生的和善本性吧。 (茨威格《昨日的世界》)

让许多奥地利人自己都感到费解的是,民不聊生的社会状况和孤立无援的国际局势并没有导致激进的共产主义革命,左翼的社民党竟然四平八稳地执掌了困难时期的奥地利。虽然主政国家仅一年即下野,社民党却牢牢地把握住了维也纳,自此开始了首都的十五年红色政治——1919年的维也纳,仅有5%的住房供水,7%的住房供电,14%的住房供应市政煤气,肺结核大面积蔓延。社民党正是在做出改善住房条件的承诺之后,才赢得了1919年市议会选举的绝对多数。一夜之间维也纳插满红旗,对维也纳人来说,红色来得似乎太过轻易了一点,以至于没太在意这片红色的虚饰和红色背后的黑潮。

红黑大戏

社民党红色维也纳的大后方,是基督教社会党(Christlichsoziale Partei Österreichs)的奥地利。自从1920年从社民党手中夺取奥地利之后,这个反犹、反社会主义的右翼政党与红色维也纳构成了奥地利内部的平行世界:占全国一半人口的首都,社会主义建设高歌猛进;而在维也纳身后的奥地利腹地各邦,基督教威权主义和反犹主义正氤氲。以黑色为主要党色的基社党,网罗了地方诸邦的农民、手工业从业者、土豪乡绅和天主教神职人员等保守势力,再加上大德意志民族主义的加持,黑色基社党与工人和犹太人大本营的红色维也纳构成了鲜明的空间分野,黑色包围红色的奥地利政治空间格局逐渐形成。

两党在意识形态上虽然看似分歧尖锐,在战后初期其实一度稳定共存甚至共事(两党在1919年一度组成联合政府),在战后奥地利的政治舞台上,都表现出一定的机会主义气质——社民党一直力主维护哈布斯堡王朝的统治,而当1919年9月丧权辱国的《圣日尔曼条约》签署、哈布斯堡王朝崩溃已成定局之时,社民党又立刻转而力推德奥合并;基社党因担心与德国合并损害奥地利资产阶级自身利益和天主教权威,最开始对德奥合并问题不置可否,而面对种种困境,先被迫转而支持德奥合并,1920年当选后竟直接以放弃德奥合并为条件与国际联盟交易,换来权时救急的巨额贷款。在1920年的选战中,两党合作破裂,彻底摊牌,用浮夸的政治表演与直白的互相辱骂,开始了长达十几年的红黑大战的戏码。而舞台下的看客,则不乏对任何政治派别都满腹牢骚的享乐主义者和犬儒主义者,为政治权威所主宰、被动无力、曲意逢迎者,厌烦任何政治动员、认为稳定高于一切者。用茨威格的话说,“那是心醉神迷和天昏地暗的时代,是焦躁和盲从的一次混合……在政治方面,唯一合胃口的是共产主义或法西斯主义这两个极端的题目。任何正常和恰如其分的事全部遭到谴责。”神秘学和麻醉品风行一时,政治舞台上下弥漫着一种巴洛克式的虚妄与浮华。

在需要大肆展演赞助人意志的任何历史时刻,建筑学从未缺席——尤其是在巴洛克建筑遗产极为丰盈的维也纳。社民党的几百个大规模公共住宅计划,绝不仅仅只是出于功用的考量以缓解工人住房和公共卫生的紧张状态(尽管在这些方面的确起到了根本性的作用),与此同时,这些纪念碑一般的庞大建筑无异于一面面招展的旌旗,彰显社民党的工人阶级权力。住房问题之所以如此核心、如此迫切,因其乃是全部社会革新的焦点,凝聚了红色维也纳时代对“如何生活/居住?”(Wie leben?)这一问题的全部研讨、辩论和再定义(德语“leben”一词有“生活”与“居住”两种含义),集结了日常生活的各个侧面:家庭、教育、卫生、劳动、休憩、身体与性别、生产与死亡。居住即生活,生活即政治,一座住宅就是一座日常的乌托邦,住宅本身就是社民党意识形态的社会和文化教育机器,把重新定义的理想生活图景带入了现实。

一开始,社民党因为无钱无地,公共住宅计划难以开展。仅在1921年维也纳市区从下奥地利邦(Niederösterreich)脱离之后,维也纳的社民党政府才始获土地操作的自由。通过向富人课以重税,增立奢侈品税、增值税、房产税等税种名目,自1923年始,政府大规模购入土地,收购量逐年增加,终于得以大面积建设公共住宅,每年都有十数个公共住宅项目开工。几年之内,上百名优秀的建筑师参与了大量住宅的规划设计,她(他)们中的多数人都是维也纳现代主义的开拓性建筑师奥托·瓦格纳(Otto Wagner)的学生。这些公共住宅极大地改善了工人阶级的住房条件:每套38-50平米不等,保证自来水和煤气供应,适合一个小型家庭居住;每户都有门厅、厕所,配置凉廊或凸窗,居民共享花园、绿地和诸多服务设施,享受低廉的租金——每套公寓的平均租金仅占一个普通工人收入的4%-8%。

至1927年,社民党和基社党的敌对政治宣传已极尽偏激之能,而实际情况下却只能相互妥协,这种落差进一步激化了两党内部的极端势力之间的仇视,两个阵营各自豢养准军事组织——基社党的“护家军”(die Heimwehr)与社民党的“共和防卫联盟”(der Republikanische Schutzbund)。政治舞台上的红黑恶斗最终演化成了舞台下真实的流血斗争:1927年1月的一场两党冲突中,一名一战老兵和一名八岁儿童被打死,7月,行凶者被判正当防卫而无罪开释,引发维也纳二十万工人大罢工,在示威游行中,愤怒的工人试图冲击奥地利议会大楼,军警向平民开枪镇压,造成了89人死亡、600多人受伤的血腥惨剧——正是这一年,维也纳建筑师卡尔·恩(Karl Ehn)主持设计的卡尔·马克思大院破土动工。在这个紧要关头,这座尺度惊人、造型壮丽的建筑正如社民党工人阶级的一封檄文,它本身就是一位强悍的“示威者”,在此时此刻登场,将这场红黑大剧推向高潮。

实际上,在卡尔·恩之前,市政建设部门首先接洽的建筑师是另一位瓦格纳的门徒,克莱门斯·霍兹迈斯特(Clemens Holzmeister)——后者于1926年首先为卡尔·马克思大院提供了一个“均衡而平淡”的设计方案。后来霍兹迈斯特回忆道,市政议员弗兰茨·西格尔(Franz Siegel)对他说:“教授,这一次,很明显,您太不激动人心了。”卡尔·恩随即接到委托。与霍兹迈斯特相比,恩的方案在“激动人心”方面毫无保留:方案不再是由一系列独立的建筑组团组成,而是将住宅综合体处理为一片单一连续的构筑,间或由车行或人行道路以拱形门洞穿插,一个巨大的公共广场铺展在中央。这座绵延千米的住宅,其军事象征意味几乎不言而喻——一艘红色战船、一座工人阶级城堡、一座社会主义街垒;旗杆、城门、炮台、射击孔、暸望塔。它的确成功地挑衅了对手:右翼阵营很快就用“红色碉堡”来称呼卡尔·马克思大院。

建筑历史学家曼弗雷多·塔夫里(Manfredo Tafuri)和弗兰切斯科·达·科(Francesco Dal Co)这样写道:

(在卡尔·马克思大院恢弘的形式中)可以看到一种史诗般的调性,这使之成为一个个体(an individual)、一个象征性的集合体(a symbolic unity),在与城市场地环境的对立关系中傲然挺立……看到伟大的资产阶级小说——也就是将小说主人公和社会对立起来的戏剧——的本质。

两位历史学家此处对“个体”、“史诗”、“小说”和“戏剧”的指涉,无疑是对马克思主义文艺理论家卢卡奇(György Lukács)的《小说理论》(Die Theorie des Romans, 1916)的暗指——建筑的形式美学的戏剧性在于,它如小说一样构建出了与外部世界相对立的英雄主义个体,使得斗争成为可能(这个指涉的精妙之处还在于,卢卡奇这位匈牙利共产主义者正是在维也纳度过了他的1920年代;他很可能亲眼见到了施工中的卡尔·马克思大院)。而具体到卡尔·马克思大院的城市场地环境上,这个宏大的住宅建筑群还有一个更为直白的“对手”:维也纳北郊的海利肯施塔特火车站(Bahnhof Wien Heiligenstadt)——火车站的设计者正是恩的老师奥托·瓦格纳;“世纪末的维也纳”的城市扩张中,瓦格纳和他的助手们在城市边缘地带设计建造了大量火车站、桥梁和高架铁路,定义了现代维也纳的城市边缘。与作为城市北侧门户的海利肯施塔特火车站相对而立,屹立在红色维也纳的入口处,卡尔·马克思大院难道不正是红黑分界线上的一座雄关吗?任何乘坐火车前来的访客,都会像我一样,在出站的第一秒抬头仰视。《红色维也纳的建筑》(The Architecture of Red Vienna, 1919-1934)一书的作者、美国建筑历史学家伊芙·布劳(Eve Blau)写道:“它既代表着墙,又代表着门,红色维也纳的这座标志性的建筑就是城市本身的象征。”

残酷戏剧成真

作为象征的“戏剧”与真实的枪林弹雨之间,竟然只隔了四年。1930年,卡尔·马克思大院竣工,也正是自这一年始,基社党开始了全面的法西斯化。1934年2月,两党数年的政治敌对和军事摩擦升级,奥地利内战爆发,维也纳的共和防卫联盟军将数座公共住宅作为战斗掩体,住着大量平民的卡尔·马克思大院竟然果真沦为战场,变成了一座真正的抗击法西斯的桥头堡。数日激战后,红色维也纳沦陷。这岂非卡尔·马克思大院的宿命——若没有政治舞台上的角力,卡尔·马克思大院从最开始就不会是卡尔·马克思大院。历史最残酷的戏剧性正在于此:艺术的美学张力,在政治的拉扯之下,先绷紧,后崩裂。

1974年的纳粹剥削题材(Nazisploitation)邪典电影《午夜守门人》(Il Portiere di Notte)中,意大利导演莉莉安娜·卡瓦尼(Liliana Cavani)在幕布上延续了这座建筑与法西斯主义的残酷斗争史——1957年的维也纳,前纳粹军官马克斯巧遇他的集中营性奴露琪亚,二人逐渐旧情复燃并再生虐恋。终局来临前的全部纠缠、狂虐、放纵、苦痛和撕裂,竟然尽数发生在卡尔·马克思大院的公寓房间里,直到他们走出这栋建筑,从容赴死。再次戏剧化的卡尔·马克思大院,在荧幕上框定了自身命运的一笔绝佳的续写。

到今天,作为维也纳上千座公共住宅之一,这座巨大的建筑静默地继续荫蔽几千名维也纳普通人。在这个傍晚,灯火初上,我走在楼下的公园里,时而听到房间里的欢声笑语,仿佛过去的一切从未发生。主题展的工作人员是一位维也纳男孩子,在交谈中,他告诉我,尽管近年来国家政府一度由极右翼的人民党(基社党为其前身)把持,维也纳却基本延续了红色维也纳时期的左翼政治传统,二战后至今持续由社民党执政,至今仍然是一座没有贫民窟的城市,六成维也纳人住在由政府保障的公租房里,每一位市民都有资格申请入住,并以大约每月400欧元的价格获得条件非常不错的公寓(维也纳的人均收入在2200欧/月上下),且可以以不变的价格终生续租甚至父死子继。他也好奇地问我:“北京的人们住得怎么样?”我不禁哑然。

【维也纳博物馆,“Das Rote Wien 1919-1934”,百周年纪念特展,2019年4月30日-2020年1月19日;卡尔·马克思大院洗衣房,“Red Vienna in the Laundry Room Karl Marx-Hof”,常设展(每周四、周日两天下午开放)。】

[参考文献]

Blau, Eve. The Architecture of Red Vienna, 1919-1934. MIT Press, 1999.

Tafuri, Manfredo, and Francesco Dal Co, Architettura Contemporanea. Mondadori Electa, 1989.

Tafuri, Manfredo, ed. Vienna Rossa: La politica residenziale nella Vienna socialists, 1919-1933. Gruppo Editoriale Electa, 1980.

Wasserman, Janek. Black Vienna: The Radical Right in the Red City, 1918–1938. Cornell University Press, 2014.

斯蒂芬·茨威格, 舒昌善(译) 《昨日的世界:一个欧洲人的回忆》 广西师范大学出版社, 2004.