齐泽克:独一性的力比多经济学

我们的媒体愈发着迷于人类大脑和数码机器直接连接所展示的“后-人类”图景。读者需注意到,这正是热议的“神经链接”(Neuralink)和新纪元(译注:New Age,指1970年代发源于西方的一系列精神/宗教的信仰和实践,由于新纪元现象的多样化和其丰富意涵,难以对其下定义,因此来自不同背景的学者对此有不同的见解,本文作者主要考量了它的神学和哲学意涵:在神学方面,新纪元一般遵循于对整体论式的神性——充满于整个宇宙,包括人类自身——的信仰,基督教的辩护士将其斥责为异教信仰;哲学家将新纪元看作一种一元论/整体论的世界观)蒙昧主义宣称的独一性【译注:Singularity,作者从前述新纪元的神学/哲学意涵中提炼出的概念,有别于(但不是完全没有联系)以下概念——黑格尔三元论中的单一性,自然科学和未来学中的各式"奇点论"】,即共享意识的神圣全球空间。但独一性的某一方面被流行科学的考量完全忽视:独一性的最终崛起也将带来——我们不得不称之为——后-人类资本主义。

通常人们认为资本主义是(更加)历史性的,而我们的人性,包括性别差异在内,更加根本,甚至是非历史性的。然而,我们今日见证的正是把向后-人类的转变融入资本主义的企图。事实上,新的亿万富翁领袖如马斯克正是致力于此。他们的预测如同“老生常谈”——在“人类”资本主义的框架内资本主义正走向终结,他们谈论的转变是从“人类”到后-人类资本主义的转变。

为了恰当地理解这个主张,超越下列两者的简单并列至关重要:享乐的劳动和商品生产的劳动,亦即生产剩余享乐和生产剩余价值。两者间的关系不只是形式上的相同;它们是同一总体性的不同时刻,意味着它们的关系是一种相互蕴含:每一个都以自身的方式作为另一个的时刻。因此,我们有劳动的享乐(从放弃享乐的努力工作中获得的享乐)和享乐的劳动(享乐本身不仅是一种消极的经验;它也可能是劳动的结果)。

首先要注意到的是经济剥削,它被理解为剩余价值的生产,只能在被剥削者的享乐的维持下运行:“主人的话语并不掩饰它是什么或者它想要什么,它实际上隐藏的是剥削和享乐间的联系,通过享乐的生产完成了权力关系的再生产”(15)。简言之,主人撒些享乐的碎屑给奴仆来收买他们才能施加统治。这种享乐有两种对立的主要形式:我直接享受对所服侍主人的臣服,由此获得了安全和生命的意义;或者,主人隐秘地操控我——允许我在他的视线外时违反他的禁令,他知道这类小小的谮越将使我满足(可见于共产主义政权下的政治笑话的角色)。如此将我们带回到拉康对黑格尔主奴辩证的批判性阅读,拉康指出享受的不是主人而是奴隶:

“黑格尔告诉我们,奴隶出于对死亡的恐惧而放弃享乐所服从的劳作,正是其通向自由的道路。无论政治或心理层面,没有比这更加明显的诱惑。奴隶轻易地获得享乐,由此解脱于繁重的劳作。”(注2)

关于拉康的观点,也许我们应该重读黑格尔的(精神)现象学中的著名段落——有关欲望(Begierde)、享乐(Genuss)和劳动(Arbeit)三者间的相互关系:

“欲望却为自身保有其对于现象之纯粹的否定,因而享有十足的自我感。但是也就因为这样,这种满足本身只是一个随即消逝的东西,因为它缺少那客观的一面或持久的实质的一面。与此相反,劳动是受到限制或节制的欲望,亦即延迟了的满足的消逝,换句话说,劳动陶冶事物。对于对象的否定关系成为对象的形式并且成为一种有持久性的东西,这正因为对象对于那劳动者来说是有独立性的。这个否定的中介过程或陶冶的行动同时就是意识的个别性或意识的纯粹自为存在,这种意识现在在劳动中外在化自己,进入到持久的状态。因此那劳动着的意识便达到了以独立存在为自己本身的直观。”(注3)

我们应该对“劳动是受到限制或节制的欲望”的主张添加拉康式扭曲:gehemmt也包含“抑制、阻止、阻碍”的意思,所以我们应该赋予这些词语整体所有的弗洛伊德主义的分量,尤其考虑到欲望的压抑到对压抑的欲望的反转。假如享乐的阻碍和推延本身产生了一种享乐?异乎寻常的是,马克思的“劳动价值论”显示出它与弗洛伊德的“无意识劳动理论”核心部分的相同(注4):梦的无意识“价值”仅仅是“梦-工作”的产物,并非来自“梦-工作”在其上进行转化活动的“梦-思想”,同理商品的价值是施加于它的工作的产物。此处的悖论在于,一个梦正是通过“梦-思想”的加密(模糊)、编译进梦的纹理产生了恰当的无意识内容。弗洛伊德强调一个梦的真正秘密不是它的内容(“梦-思想”),而是形式本身,“梦-工作”不只是梦的“真正信息”的伪装过程;梦的真正核心,即无意识愿望只能通过那个伪装过程来铭写自身,所以当我们将梦-内容反译出梦中表达的“梦-思想”,我们错失了梦的“真正驱动力”。简言之,伪装过程将梦的真正秘密铭写进自身中。

以下是“劳动享乐论”的核心机制:剩余享乐由压抑本身产生,通过将“梦-思”想编码呈现为梦,或者更直接地说,对愉快的弃绝变成了弃绝本身的(剩余)愉快。这个过程中有三个步骤:首先,存在一些直接愉快的形式;接下来,我们被迫放弃这种直接的愉快;最终,放弃、压抑的劳动派生出它自身的剩余-愉快——这个过程的缩写公式就是P-L-P’,也就是愉悦-压抑的劳动-剩余愉快(显然,这个公式呼应着马克思关于资本流通的公式,M-C-M’,或者货币/商品/剩余-货币)。设想一个关于强迫症仪式的简单例子:一个强迫性(强迫症)神经症患者发现自己的某些欲望难以忍受并和它们抗争,因此他为了将那难以忍受的欲望困住,建立了自我惩罚的仪式……通过痛苦地鞭打我自己来抗争我那罪孽的性欲望,但接下来我开始享受自我鞭笞本身,因为它通过一种否定的形式提醒了我——被禁止的欲望依然在我体内活跃。

所以再一次,剥削是如何在此下手的?根据力比多经济学,应该着手于调用驱力和欲望的区别。资本主义自身的欲望(更确切地说,驱力)并不等同于资本家的欲望。后者是所有病态偏差的多样化:它可以是欲望复仇、囤积财富、扩张建设和生产更多,或者其它任何事物,然而资本主义自身的欲望是一种通向扩张再生产的单调驱力。(何不在此加上共产主义,也就是共产党员的欲望和共产主义自身的欲望之间的区别?)为了避免一种新的有灵论(客观社会进程中存在着欲望),我们仍然要查究这些非-主观化欲望的更加精确的状况。尽管它是非-主观的,但它依然作为某种东西在起作用——预设了主体性,因为主体性只有在前者的预设下才能活动。

这又把我们带回到马克思。近来某些最佳的《资本论》解读将重心从第一卷转移到处理资本流通(也就是资本扩张再生产的循环)的第二卷。为了阐明这个循环的结构,他们参考了生命的范畴,如同它被部署于黑格尔主观逻辑的第二部分中那样——并非来自自然哲学的生命,而是纯粹逻辑结构中的生命,作为“第二自然”的生命,紧随主观三元组——概念-判断-三段论——而来的概念的客观自我再生产运动。如此解读背后的论断是,资本的自我运动、“生命”是黑格尔关于绝对概念,是绝对理念的现实基础:自我运动中的资本是黑格尔式绝对主体的现实性。我发现这种解读尽管清晰明白,但依然是成问题的,它不得不把无产阶级革命——也就是挣脱资本主义——从辩证法中移出到非调停的彻底他者性中。更进一步,运用有些简化的拉康术语,这种解读的问题在于其前提——认为资本是一个实存的大他者,而非这样的大他者:它仅仅作为主体的虚拟指涉点持存,主体感到它仿佛存在那般行动。

马克思描述的前-数码资本主义的运作中,驱力和欲望间的张力仍然完全有效:资本的驱力不同于服务资本自我再生产的个体资本家的欲望。在力比多层次,剥削等同于为大他者的享乐服务。主体的欲望屈从于大他者的驱力,因此就算我经受痛苦,我也接受,只要这种痛苦能为大他者提供享乐,也就是资本扩张自我再生产的无穷驱力。资本(作为一个“自主的主体”)的无限自我循环寄生于我的有限欲望。这种享乐无疑不是心理化的;它是非人格化的,是客观社会性的资本结构中的一个时刻,但尽管如此,它不仅仅是客观的。它的前提是单个主体把它当做一个虚拟指涉点,跟象征大他者是虚拟的同一个道理:一个非心理化的实体只能作为主体和他们活动的虚拟折射点存在。但是,单一性——也即我直接沉浸其中的大他者的集体性空间——当中所发生的,正是那个将主体欲望从大他者的驱力当中分离出来的间隙坍塌了。

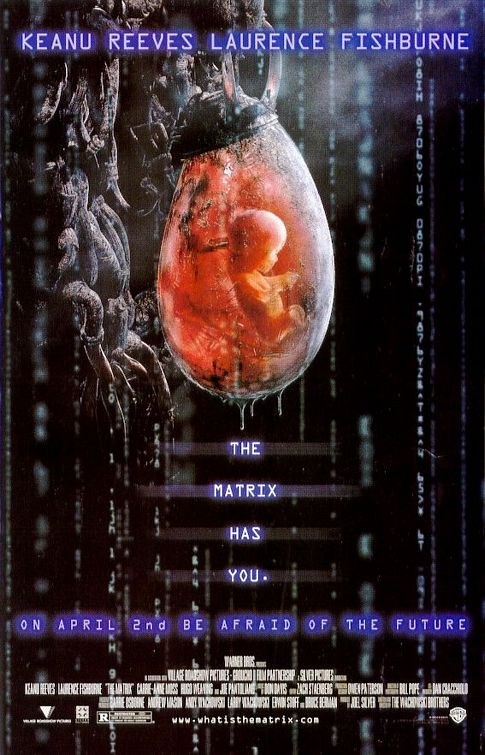

黑客帝国精准地上演了如此情形。黑客帝国(注5)的前提是我们生活其中的现实是母体呈现的虚假现实,如此恰当以至于我们实际上被化约为被动状态的活电池,为母体供能。因此,影片的独特冲击并不在于它的中心观点(我们体验到的现实其实是“母体”生成的人造虚拟现实,后者是直接连接我们心灵的超级计算机),而是在于中心图像:数百万人类在水箱里过着幽闭恐惧式的生活,为了给母体生产能量(电力)持续活着而保持存活。那么,当某些人从于母体控制的虚拟现实的沉浸中“觉醒”时,这种觉醒并没有开启进入外在现实的广阔空间,而是让他们惊恐地意识到封闭情形,在其中我们每个人实际上只是一个胎儿样的生物,浸泡在羊水中……这般彻底的被动性是终极的倒错幻想,即如下观念:我们根本是大他者(母体)的享乐工具,如同电池那样,我们的生命物质被吸干。

真正的力比多之谜位于这个装置中:为什么母体需要人类能量?一种单纯的能源方案,显然是无意义的:母体可以轻易地找到另外一种,更加可靠的能量来源,不再需要极其复杂的布置虚拟现实以此来协调数百万个人类单元。唯一符合的答案是母体以人类的享乐为食。在此我们返回到那个基本的拉康式论断,大他者自身远非一个匿名机器,而是需要源源不断的享乐流入。

以下便是我们该如何颠倒电影所呈现事物的状态:电影中我们觉醒进入真正情形的那一幕所传达的实际上正是相反的一面,即正是那最根本的幻想维持着我们的存在。并不是我们(被剥削者)只为大他者之享乐而劳作而自己却不享受。相反,我们恰恰在享受,甚至是激烈地(如中心图像清晰呈现的,处于胎儿般被动位置的人类安静地享受),正是这种享乐被大他者被征用,后者可能是消费主义剥削活动中的资本,剥削国民的国家官僚系统,并且,当我们享受地沉浸于独一性中时,它以同样的方式剥削我们。

现在我们来到了母体中剥削运行的悖论。母体从诸个体中吸取的享乐没有使诸个体获得自由。不断向母体提供享乐让他们从中得到的,是不断增长的负债状态:个体被吸走越多享乐,他们就欠下更多债务。基于此,主体的异化也能通过一种无限债务得到规定。在异化中,主体是构成性的负债,被一种永远无法还清的债务所缠绕,或者说无论如何,这种债务的偿还是一种无限的任务。这种状况类似于国家本身:自从资本主义的崛起,国家通过负债再生产自身。在此我们有了一个历史辩证法的绝妙例子,即某种东西发端于资本主义初期,但直到今天才出现——普遍债务(universal indebtedness)。

马克思写道“随着国债的产生,不可饶恕的罪恶,已不再是亵渎圣灵,而是破坏国债的信用了。”(注6)难道这些句子不是比以往任何时候都要实际?记住在希腊经济危机中,一切都是关于债务,当然只能通过更多债务来“解决”。从被剥削工人到负债个体的转变将带来激烈的政治后果:将引发阶级意识,也就是被剥削工人到清楚自身革命性历史角色的无产者的转变。这几乎是不可能的,因为他们的债务将他们个体化:“新自由主义资本主义塑造了由它主宰的非对称阶级斗争。只有一个阶级聚集在金融、信用权力和作为资本的货币周围。工人阶级不再是一个阶级。工人的数量自1970年代以来获得了可观的增长,但他们再也构成不了一个政治阶级,并且再也不能构成一个整体。工人仅拥有一种社会性和经济性存在”(注7)——不再有一个无产阶级,而只有负债的诸个体,只对债务负责。阿尔都塞的公式——意识形态是一种质询,将个体转变为主体——因而发生了反转:意识形态询唤主体,使后者变为(负债)个体。

那么,独一性也会如同《黑客帝国》中的母体那样运作——作为一种靠我们的享乐为生的实体?有很好的理由支持这种可能性。所有对独一性的描述事实上都指向一个彻底异化的结构,一个新型的神圣大他者崛起,主体完全沉浸于其中,以至于主体的活动重合于独一性自身的活动。(回想拉康对男性神话的倒错结构的定义,在其中我对上帝的看法与上帝对自己的看法重合)。

马克思写道,随着大型工厂、机械工业的出现,物质现实中进行的生产形式切合于资本主义的结构:工人不再是工匠,即个别地使用他的工具在某些材料上施展工作;而是机器的附件,养护它以使它平滑运转;在相同意义上,工人是资本的一个附件。依照同样的方式,独一性的形式难道不是一个这样的根本异化的结构——在其中主体被彻底地剥离了所有内容,包括它的内在生命?

我们应该将独一性和资本的并列关系推向更远。Gerard Lebrun提及了马克思所呈现的资本的“迷人图像”(尤其在他的《政治经济学批判大纲》中):“一种好无限和坏无限的怪异混合,好无限创造了资本的预设和其增长的条件,坏无限永远没有停止对资本危机的克服,资本在危机中发现了自身本质的限制。”(注8)事实上,我们在《资本论》中发现了关于资本流通的黑格尔式描述:

“在G-W-G流通中,商品和货币着二者仅仅是价值本身的不同存在方式:货币是它的一般存在方式,商品是它的特殊的也可以说只是化了装的存在方式。价值不断地从一种形式转化为另一种形式,在这个运动中永不消失,这样就转化为一个自动的主体 /…/价值时而采取时而抛弃货币形式和商品形式,同时又在这种变换中一直保存自己和扩大自己;价值作为这一过程的扩张着的主体,首先需要一个独立的形式,把它自身的同一性确定下来。它只有在货币上才具有这种形式。因此,货币是每个价值增值过程的起点和终点。”(注9)

注意到黑格尔式的指涉如何充斥于这里:伴随着资本主义,价值不仅仅是抽象的“沉默”普遍性,即商品的多样性之间的物质性连接;它从消极的交换媒介变成了整个过程中的“活跃因素”。不再仅仅是被动地承担现实存在(货币-商品)的两种不同形式,它显现为这种主体——“天生具有一种自身的运动,穿越自身的生命进程”。它从自身中区分出自身,设想它的差异性,然后再克服这种差异:整个运动是它自身的运动。在这个精确意义上,“不再是单纯地表征商品间的关系,它进入了/…/和它自身的私有关系”:它关联于它的差异性的真相是它的自我关联,也就是,资本在它的自我运动中回溯地“扬弃”了它自身的物质性条件,将后者变为自身“自发扩张”的从属时刻。这是纯粹黑格尔式的笔调,它设置了它自身的预设。

引用段落中至关重要的是这个表达“一个自动的活跃角色”(译注:作者引用的英译“an automatically active character”),是马克思描绘资本特征的德语词汇(automatischem Subjekt)的不充分翻译,一个“自动的主体”,一种矛盾修饰法将鲜活的主体性与僵死的自动性合并。这就是资本:一个主体,但不是活的,而是自动的。黑格尔能够想象这种“怪异的混合”吗?它被庞大的“伪无限”捕获,是一种主观的自我调停和回溯地设置预设的过程,也是一种变为异化物的主体。

再一次,难道这不同样适用于我们终将沉浸其中的独一性?独一性会是“自动的主体”的新版本?我们应该把这个并列推向极致:作为一种自动主体的资本形象是内在于资本运动的一种意识形态幻想,同样的,作为我们参与其活动的一种神圣宏大-主体的独一性的形象是另一种意识形态幻想。独一性并不意味着我们在(象征/虚拟)大他者中的异化:独一性发生于实在界。然而,主体不仅会沉浸于独一性,也会根本的异化于独一性(因为,如同我们推测过的,主体将存活于纯粹虚空的消逝点),难道此处的“分离”不正发生于无意识自身与纯粹主体($)之间?简而言之,难道虚拟大他者不能使我们获得与数码大他者的最小分离?难道象征界不正是最小的分离形式?

显然,问题在于我们应对数码网络时,这两个维度(虚拟/象征大他者和现实的数码大他者)趋于混同,因此我们倾向于投射到数码机器上,后者是物质现实的一部分,象征大他者的一个层面,我们把它看做“想必知道的主体”(或者“不知道”的,也就是我们成功对其隐藏了我们内在秘密的实体)。可以认为这种混淆定义了独一性的概念——一个物质性持续存在的大他者,同时也是一个神圣的大他者。如此混淆使我们接近妄想症:在妄想症中,虚拟大他者——如拉康所指出那样,并不存在——被感知为持续存在于现实中(以我们的迫害者的面目出现)。为了对抗这种混淆,那两个维度必须保持分开,也就意味着数码大他者(数码网络)必须如其所是的被对待,即为一个巨大的盲目运转的愚蠢机器。

总之,居于独一性的人类参与者自动的(自发的意识形态的效果)将实际的数码大他者(维持接线的大脑间联系的数码机器,从而使我们浸入独一性)与象征“大他者”合并。两者暗地里重合:实际的大他者(维持我们沉浸于独一性的数码机器)被提升至象征大他者,并且被感知为一种象征权力的形象,是一个神圣合作者或者我居住的空间。因此,意识形态批判的首要任务是将独一性去-升华,重新引入两个维度之间的距离,将数码大他者还原为一种盲目机器的愚蠢,剥夺它那秘密主人的光环。(注10)简而言之,独一性的形象应该被去-崇高,被剥夺原物的尊严。

但是,我们如何将下列两者结合——将独一性去-升华和剥夺其类-神圣地位的迫切需要,以及Tomšič提议确立从(维持剥削的)压抑到全新力比多经济学(去除了抑制性剥削)的转变,也就是压抑到崇高化的改变?“在压抑的主宰中,唯一可能的改变是客体的变化,但不是‘客体内在的变化’”(221)。应当给予这些句子本身完全的黑格尔式尊重,回想黑格尔关于经验(Erfahrung)的断言,不仅是我们对客体的知觉发生了变化,客体本身也发生了变化。那么这种变化是如何奏效的?主体对客体做了什么?不再是压抑,压抑指的是我们从一个客体到另一个的力比多投注的抑制性置换(正如前面所提到的强迫症行为的例子,我们的力比多投注从违法的活动被置换成对这种活动的惩罚仪式),取而代之的是主体激活了崇高化——相同的客体(上述例子中是非法的性欲望)被“提升到了原物的尊严”,即不可能-实在的欲望客体。

但这里是否有两种崇高化,“好”的(不再是让客体服从于压抑的劳动,而是升华它)和“坏的”,后者指将资本(或者独一性)升华(提升到原物的尊严)成一个神圣原物——通过我们或我们的活动来自动地再生产自身的跨-人类怪物?两者间存在着细微差异:“坏”的崇高化中被升华的不是具体的力比多客体或实践,而是那个拥有异化力量的全球空间,后者力比多式和/或经济式的控制我们的生活和剥削我们。

为了阐明两种崇高化模式之间的区别,我们必须进一步说明从压抑到崇高化的转变,Tomšič把这个转变的特征描述为从寄生于有限(个体/主体)的无限(物)到作为有限(主体)变形的无限:“如果压抑代表着一种无限对于有限的寄生和关于主体异化的剥削,那么崇高化的基础是一种相反的寄生,也就是有限寄生于无限”(247)。寄生意味着,一个有限的平凡客体寄生于无限的原物。所以,再一次,在“坏”的崇高化中,独一个体没有被提升到原物的尊严;它们只不过被还原为原物的永恒循环运动中的一个消逝时刻,从一个表象形式转到另一个。相反,在“好”的崇高化中,处于其根本有限的独一客体代表着原物,也就是寄生于无限。就像在爱情中,独一的平凡个人尽管怀有各种她或他的缺陷,却变成了我不可动摇的力比多投注固定点。这两种崇高化的形式自古以来是众所周知的:“坏”的是如下传统智慧——所有现象都在流逝,唯一的实在物是所有事物都消失于其中的深渊,另一方面,“好”的被基督教关于爱的概念完美概述——激烈地将独一主体特权化,一种排他性的爱,把极度的失衡引入宇宙。

即便如此,倒转寄生的公式本身是不充分的。以生产为目的的资本主义生产有效运作的前提是它被工人经验为生产是为了满足他们的需要,也就是外在的目的论式。因此就是资本家使得无限(资本)寄生于有限(工人),以此“有限化”工人。接下来,在共产主义中,不再是单纯的有限寄生于无限,而是一种不同的有限——作为主体本身的有限,自我增强生产力的回环,同时不要忘记“主体”在其根本概念中是独一实体——排除了现实多样性的大写的一。这就是为何“以生产为目的的生产”,并不是为了满足工人的需要,不仅是一种资本主义异化的形式;它也规定了共产主义,在其中生产是为了自身的利益,以便实现我们的创造性潜能。换句话说,“坏”的崇高化的问题在于寄生于短暂有限的无限是黑格尔所说的“坏(伪)无限”的一个例子。

当我们超越异化,关于主体如何再次占用异化的物质,并非基于充当马克思模型的寻常“黑格尔式”意味,拥有独一否定性力量的主体性必定完全地主张,把这个任务识别为异化物质自身的工作。去-异化中发生的只是异化的再加倍,如此构成了拉康的分离。如果异化已经代表着大他者分离于主体(如此,主体也脱离了中心地位,从自身中分离,重心外在于自身),那么在此谁和谁获得了分离?大他者从自身中分离。它变得去物质化、不一致、缺乏根基、循环着运动、被各种对抗穿透。在此,我们再一次遭遇了黑格式的悬殊(disparity)主题:将异化再加倍意味着主体和物质的悬殊被反射回物质本身,也就是它与自身的悬殊。(注11)

原文链接:https://thephilosophicalsalon.com/the-libidinal-economy-of-singularity/

[1] Samo Tomšič, The Labour of Enjoyment, Berlin: August Verlag 2019. 括号里的数字代表这本书的页码。

[2] Jacques Lacan, Ecrits, New York: Norton 2006, p. 686.

[3]黑格尔,《精神现象学》,贺麟、王玖兴译,商务印书馆1979,p.155.

[4]这个术语由Samo Tomšič阐述, The Capitalist Unconscious: Marx and Lacan, London: Verso Books, 2015.

[5] 我重新使用我对这部电影的详细解读,参见 “The Matrix, or the Two Sides of Perversion,” 在 https://www.lacan.com/zizek-matrix.htm.

[6] 卡尔·马克思, 《马克思恩格斯文集》(第五卷),中共中央著作编译局2009, p. 865.

[7] Maurizio Lazzarato, Gouverner par la dette, Paris: Les prairies ordinaires 2012, p. 10.

[8] Gerard Lebrun, L’envers de la dialectique. Hegel a la lumiere de Nietzsche, Paris: Editions du Seuil 2004, p. 311.

[9]卡尔·马克思, 《马克思恩格斯文集》(第五卷),中共中央著作编译局2009, p. 179-180.

[10] 弗洛伊德声称,在分析结束时,主体的病态自我破坏(我们从中获得享乐)被替换为(我们接纳的)普通痛苦,后者指的是我们不得不面对的平淡的力比多事实和我们的运气——打断了外在现实(和它的限制)结构与实在-不可能的短路——属于我们心理生活的又一例子。

[11] 在此,关于克服异化的主题,当Tomšič 强调分析过程和共产主义革命过程的并列——都是无止境的过程——他似乎错失了要点。他如此认为的原因很明显:因为异化作为人类的本质是不可削减的,作为克服异化的过程的共产主义必然是一个无尽的任务……然而,假如我们继续将共产主义设想为一种全新透明的非-异化秩序,在其中集体主义的主体是自身命运的全然主人,那么前述推论不过是自我强加。但假如我们放弃这种乌托邦式的共产主义观念将会怎样,承认共产主义中仍然会有张力和对抗,不过是另一种秩序的张力和对抗——今日我们甚至还不能恰当地想象?(詹明信为这个方向提供了一个线索,他指出嫉妒将作为一个中心议题重新涌现于共产主义社会)