毛尖︱或者接受冷冰川的美人计,或者

很长一段时间,当代绘画让人意兴阑珊,大量画作和当下生活和我们中国性命没关系,看一种和看一千种,似乎也分别不大。不像看古典山水,常常心有戚戚,当代绘画的言说方式置外于我们的感觉结构,我们彼此打量,相对无言。

然后就看到了冷冰川。

看冷冰川的感觉很奇特。他表现的内容似乎也风也花也雪月,但是带来完全不同的身心经验。

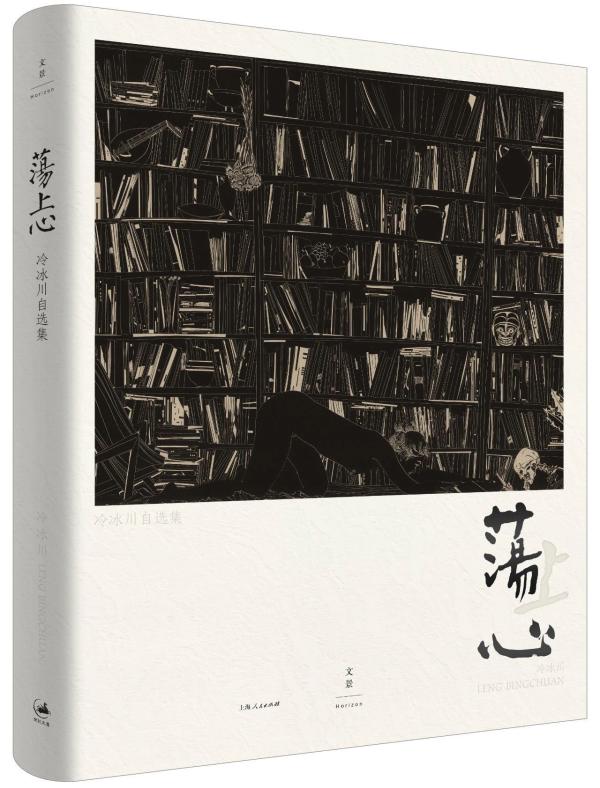

跟很多现代绘画一样,冷冰川也一直画赤裸女人,动植物般的女人,墨背墨臀比雪花更白,他的语法很明确:黑白不分,正反不辨,无所谓最大和最小,没有最美和最丑,美真正行使梦的功能。所以,我们很容易被他的黑白颠倒,被他的骷髅迷住,被他的植物魔怔,大地星空面对赤裸女人,赤裸女人面对魑魅魍魉,夜色是画的主语,狐狸是动词,花叶是宾语,一整个世界被他催眠,我们什么都看到,什么也都看不到,心里怀揣两个字:永远,或者,永不。

《安格尔》,50cm×70cm,2013-2018;系首次发表。

永远饱含欲望。永不用掉欲望。永远满怀勇气。永不使用勇气。永远思念。永不抵达。永远饱满。永远单调。这是浪漫主义和后现代主义的隔空相忘,彼此为对方灵魂出窍的刹那,夏娃接受诱惑的前夜,人类开始做梦的时刻。

冷冰川确实是梦的大师,可画家不都是梦的大师吗,而且冷冰川的梦也能看到影响的源头,一路受到毕加索、马蒂斯、夏加尔直到徐悲鸿、林风眠的影响,那么,到底,他画中的什么东西意外地激动了我们?

很多评论家都谈到了他独一无二的刻墨大法,也从他的技法里追溯出了笔墨纸砚的四海源头,从中国传统绘画、非洲原始艺术到希腊、印度艺术等等,其中我最赞同的是李陀的看法,他提出,冷冰川的绘画实践,不仅创造了一个新的画种,而且他的用墨法、刻墨法,带来了美学革命,在这场革命中,中国画概念焕然一新。

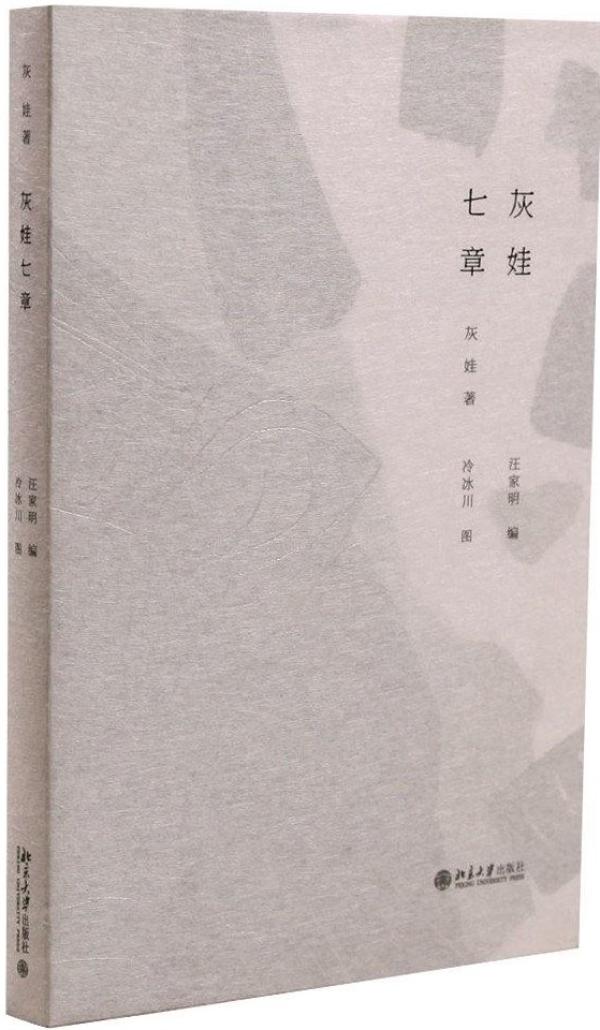

李陀提到的“中国画”概念让我思考很久。从中国画概念出发,冷冰川的线条、刀笔和墨纸可以画出一个几千年的传承图谱,但我不想追那么远。我想说的是,张仃、灰娃对他的影响。

张仃、灰娃都是冷冰川的亲人。张仃1938年到延安,任教鲁迅艺术学院,后来担任陕甘宁边区美术家协会主席,八十年代出任中央工艺美术学院院长,他后期的焦墨山水宏阔有力,宇宙气象,而且奇妙的是,他的画作,秉具一种极为现代的金属质感。灰娃,十二岁来到延安,对于她,延安就是天堂,延安呵护了她最单纯的天性,她也单纯了一辈子,用张仃的诗来形容,“你就是老实,你就是幼稚/从小长大,心里就一个美字”。灰娃的诗作,也由此呈现出特别奇妙的灵魂星空,里面出入的大漠、文豹、月光和箭镞,既有卢梭般丛林的况味,但又绝对是中国图景。

张仃、灰娃艺术中的关键词,天然,焦墨,现代,灵魂,诗歌,单纯,直接进入了冷冰川的创作,或者,隐喻的意义上,他在艺术上完成了张仃灰娃的合体,而我回头仔细地一遍遍地看冷冰川的画作,发现那激动我的隐秘力量,其实也很明确。

如果把视点从画作中的女郎身上移开去,我们看到,他作品中的静物,屋瓦门窗,水车月光,山丘动物,都有一种特别的民间性和绵延感,比如《流霞》《冷山》比如《江东系列》,他刀触细密但绝不细软,线条流丽却绝不犹豫,一笔笔看去,莫名让人想起1929年开始发端的新兴木刻运动,而他的笔触线条又完美地超克了当时木刻运动的一些困境,冷冰川的表达不再粗糙,更没有欧化腔,与此同时,一种幽丽但又不刻意的中国日月感随刀潜入夜。表面上,那些一生世不会出现在一个时空里的东西,后现代般地一起走进了他的画,草丛中的京剧人脸,廊厅里的狐狸孔雀,风车下的自行车裸女鸟笼,人鬼畜同享天地,山月日平摊岁月,他像是绘画界的费里尼,刻出一本黑白版的《阿玛柯德》,但是,回观冷冰川的标题,“落月满枝”“月如霜”,“花开花落”“醉斜阳”,你又觉得,这山山水水阳光月色,完全又是我们自己的,一路从春秋照入我们的“南窗”。所以,既可以说,冷冰川把中国画带入了世界,也可以说,冷冰川把世界带入了中国画。

一张纸。一层墨。一把刀。一个人。夜色如雪。他一刀下去,墨纸上开出花,山川日月在这一刻,达到人类表达的峰顶。“西班牙的海”醉看我们宋朝的斜阳,“梵高”让我们西南的“闲花先开”,这伊甸的刹那,在张仃的画里,就是大山突然被大河洗出银黑色,骤然唱出“清越洪亮的歌”;在灰娃的诗中,就是“猫头鹰、刺猬、蝙蝠、蜥蜴”同样奔波在狼烟里,而月亮不用对谁特别有敬意,也不用特意眷顾谁,四海八荒不过都是它的臣民。上帝造完张仃,又造了灰娃,然后,造了冷冰川。冷冰川集合他们的狼烟和歌声,焦墨和巨兽,接着,雪花般地落刀墨纸。

《让闲花先开之一》,33cm×25cm,2005

他的刀落下墨纸的瞬间,一定安静极了。令人无法区分哪一笔,是他刻的,哪一笔,是神握着他的手刻的。看得出的是,画布上的心为谁跳动着,但是画布上的心思从不为谁停留,就像诸神的杯盏,不用凡人操心。

天上地下,冷冰川说,“我只负责把自己走完”。他负责也自负,灵魂的变奏是初恋,也是德性,就像他一直又低调又骄傲宣称的那样,“我是一个自修者”,冷冰川最核心的绘画理念,一直是,赤裸生命的自修。三十年,他一直在画一张画。三十年,他没有爱过其他的颜色。三十年,他刀下的美人屁股和花间骷髅彼此成全,西方的山和东方的海互相窥视,尺幅之间有他的“花草良宵”,也有他“日暮时分的燃烧咆哮”。他的画纸上,到处是美人,但是,如果你只看到这些美人,那就错过了和冷冰川的相遇,因为,本质上,美人不过是他的药引子,冷冰川刻墨的诗篇,是关于一整个世界的相遇和融合,几千年历史的私语和攀谈。也因此,我们面对他的黑白世界,情不自禁激动,比如我,就觉得,在看到他的线条时,就被他改造了世界观:或者接受冷冰川的美人计,或者接受一个世界的哗变。

冷冰川《荡上心》上海书展签售会,2019年8月14日,19:30-20:30,上海展览中心友谊会堂一楼,静安区延安中路1000号,嘉宾:冷冰川、毛尖。