陈力卫谈近代中日之间的语词概念

陈力卫,日本成城大学教授,专攻日语史、中日语言交流史。著有《和制汉语的形成与发展》(2001)《日本语史概说》(合著,2010)《近代知识的翻译与传播》(2019)等,译有《风土》(2006)《现代政治的思想与行动》(2018)。

近日,陈力卫的首部中文著作《东往东来:近代中日之间的语词概念》由社会科学文献出版社出版。中日语词的相互漂移带来了哪些问题?现代汉语中到底有多少“日语借词”?就这些问题,《上海书评》专访了陈力卫。

从谋篇来看,您的新著《东往东来》的第一编“西学东渐再东渐”和第二编“东学激起千层浪”之间构成一种往复循环的关系。东亚传统观念转换到近代概念的过程,似乎就呈现为这样一种中日循环式的“词语的漂移”。您能描述一下这个宏观运动吗?您认为由此形成的“东亚知识共享的平台”至今还存在吗?

陈力卫:之所以能形成一种所谓的循环关系,是因为东亚汉字文化圈这个前提存在。中华文明影响到日本、朝鲜,他们的知识分子熟识汉文,能写能看,这是一个大背景。

十七至十九世纪,西学东渐,先东渐到我们这里,再东渐到日本。十八世纪后期,日本的兰学兴起后就开始关注中国的西学——不管是利玛窦带来的,还是后来新教带来的,都是把它们作为汉学来关注的。兰学家们因为都通汉文,会从汉译西书里面找一些能为其所用的词汇。十九世纪的高潮是1854年佩里舰队叩关以后,日本人觉得对西方的了解非常不够,希望迅速认识西方,但又不会英文,而中国这边鸦片战争以后译出了许多西书,既然读中文书籍没有问题,日本就开始成规模、成体系地吸收汉译西书。除了传教士翻译出版的书籍以外,连后来江南制造局译的一批格致书刊都引进了。这样一来,我们的新语词、新概念全到了日本,被日本人吸收利用了。甲午以后,我们的留学生跑到日本去学习,发现这些词看起来很眼熟、很好用,因为它们本来就是传教士的译词,留学生再把它们带回国内,于是形成了一种循环。与中日的情况略有不同,近代朝鲜的西学有两个来源,既有中国,也有日本,除了从我们这边输入到朝鲜的新学新书,也有经由日本流传到朝鲜的西学新书。当然重申一遍,这一切的前提还是汉字文化圈。

你问“东亚知识共享的平台”后来还存在吗?我想,到三四十年代,中日爆发战争,知识共享的关系就大为减弱了。当然双方还有词典、书籍的往来,我们上世纪六七十年代编的英华词典还大量地从日本的英和词典里面汲取养分,尽管那时没有邦交,但是词典还是能进来,编词典的人实际上都在相互参照,发现那边哪个词译得好,就照样拿来了。所以至少到1960、1970年代,中日之间还有某种知识的交往关系。只是到七十年代以后,日本不用汉字而改用片假名直译英文了,双方就没有了沟通的基础,“共享”的现象就少得多了。比如“identity”这个词,我们译成“认同”,日文里就直接是用片假名表音,这在很大程度上意味着彼此不在一个知识体系之内了。现在从日文进入中文的词,大多是作为日本的新生事物引进的。至于若干年过后,会不会中国的文化再度对日本产生影响,日本重新开始使用中国的汉字译名,则犹未可知。果真如此的话,就又是一个轮回了。

您在书中指出,日本人在近代学习、吸收“洋学”知识时,英华字典和汉译西书是其主要的媒介。您认为这两种媒介分别在日本起了怎样的作用?与日本固有知识如兰学构成怎样的关系?

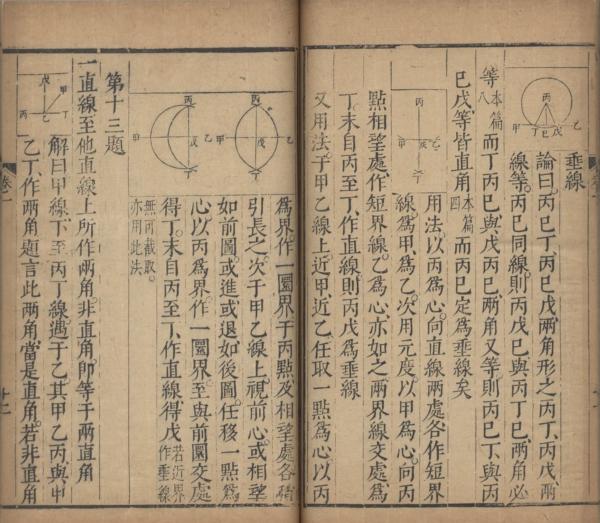

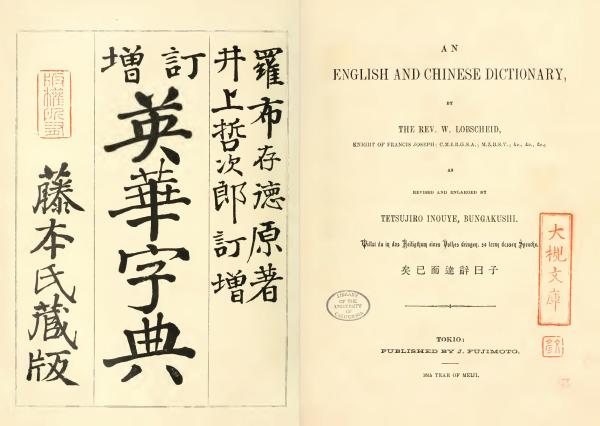

陈力卫:西学新书在日本的传播大致可分为三期。第一期是从十六世纪中后期到十九世纪初期,其中具有代表性的是以利玛窦为首的天主教传教士留下的著作如《几何原本》《职方外纪》。第二期是从新教传教士马礼逊来到中国的1807年到十九世纪末,西学新书内容更广泛,出现了特定领域的专业书如《博物新编》。第三期是清廷于1862年设立京师同文馆等翻译机构以后,在清廷主导下,外国人和中国人有计划地共同从事翻译,著名的《万国公法》便产生于这一时期。当时日本外务省官员柳原前光,将江南制造局所译图书十数种购回日本,用作教科书和同类学科书籍翻译时的参考。日本对这些书都进行了翻刻,通过加日文译注等程序后,其中的汉语词也经过去粗取精,被借用到日语里去了。江南制造局的书在我们这儿其实阅读的范围并不广,可是在日本的图书馆,我们能找到很多种同样的本子。同样,罗存德的《英华字典》中国大陆现在一本都找不到,日本却能找到十多套。《英华字典》本来是洋人为自己学中文编的,结果在日本大受欢迎,直到二十世纪初还在出版使用。为什么会这样呢?一是因为日本第一本英和词典要等到1862年才出版,二是因为后来的英和词典里大量采用了英华字典的译词。

西学新书对兰学的影响主要集中在理科和工科。日本在翻译如天文地理,以及力学、植物学的概念的时候,总想找一些参照物,同时也觉得需要一些相应的语词来填补,所以对中国现成的概念就尽量拿来使用,当然他们也有自己新创的语词。当时天文、地理、数学是三大我们领先的领域,这些领域的基本词汇都是通过近代汉译西书进入日本的。

最新2016年版的《现代汉语词典》里,“民主”和“共和”二词已无甚关系,但在2002年版里,“民主国”仍释为“共和国”。晚清国人就曾以“民主国”来对译“republic”。您认为“民主”“共和”体现了“中日类义词的意义互补”模式,能解释一下吗? 还有其他类似的例子吗?

陈力卫:我觉得这个现象正是这一时期文化交流的缩影。有个英文本子,中国人翻了,日本人也翻了,中日两方并没有交流,所以翻出来的结果不一样。比如“republic”,我们翻成“民主”,日本翻成“共和”,双方本无交涉。但随着汉译西书东渐到日本,中国的“民主”进入日本了,日本人就开始怀疑自己的“共和”译得不好,因为当时还比较信中国的翻译。本来在同一语言内,一个外来概念只要一个词就够了,有两个类义词就应该去掉一个,一些词确实是这样去掉的。比如中国的“电气”“化学”进到日本后,就顶替了日本原有的音译词“越历”“舍密”。但中日真是挺奇怪的,去掉的并不多,大家都是先把另一个词留下来,磨合一阵,最后发现,英语里还有个“democracy”,意思跟“republic”有点近,最后就把“democracy”往“民主”磨合,不断往“民主”中输入新词义——这个磨合过程在日本呈现得比较多。磨合完以后,形成现在的布局,“民主”和“共和”中日都在用。

这类现象里,最漂亮的例子就是“审判”和“裁判”:意义对称互补,两个国家跟商量好似的。我们英华字典里把 “judge”译成宗教意义的神的“审判”,随着字典的传播,这一译法也进入了日本。而针对同一英语,日本本来用的是“裁判”,尤其是在正式的刑事法庭上。所以就把从中国进来的“审判”降一级用在海事领域、儿童领域,这样新来的词便获得了一份语义承担。到最后,日本干脆把“审判”往下用到体育裁判的意思了。有意思的是,既然日本这样做了,我们这边也毫不客气地把对方的“裁判”同样降到体育领域,而在法庭上还继续用“审判”。在两个国家里,对于“judge”的这两种译法都保留了下来,还彼此互补,都不扔掉。

类似的情形后来发现了很多,像“神经”和“精神”、“普通”和“一般”——我们用“普通心理学”,日本用“一般心理学”,“普通”“一般”都是对“common”或“general”的翻译。起初都是各用一个,后来觉得对方的也挺好,咱们就先留着吧,结果两边就有交叉了。我今后希望把这个现象再作体系化的分析,应该可以把它分成几个层次。

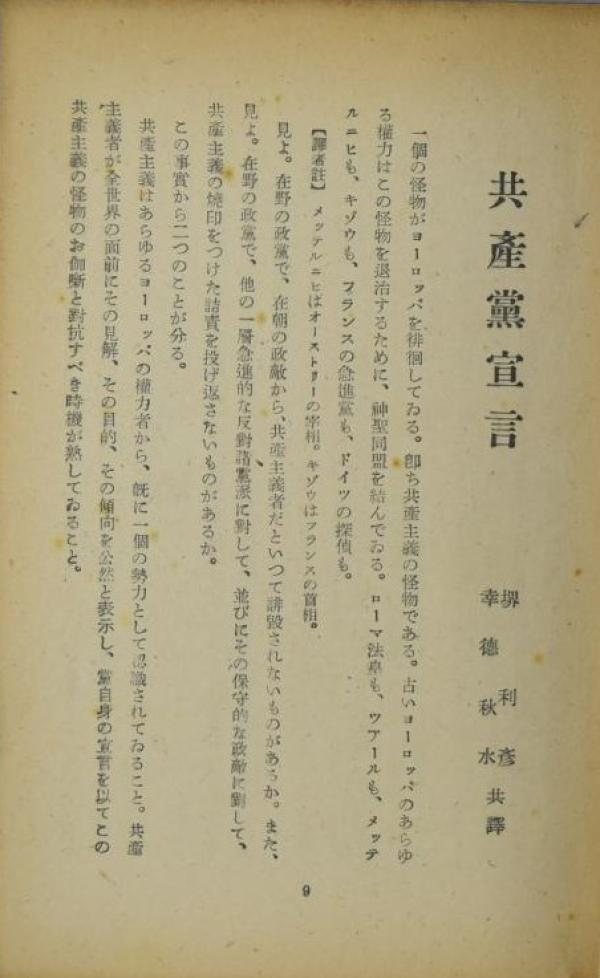

汉语中“社会主义”“共产主义”这两个译词都是自日本引入,《共产党宣言》的文本也经历了“德文-英文-日文-中文”的语言链,您能谈谈马克思主义传入中国的日语来源吗?对比日文和中文版的《宣言》,您认为中日两国对马克思主义的理解有什么微妙差别?

陈力卫:马克思主义传入中国的日本要素主要有两方面。第一是留日学生。当时幸德秋水和刘师培、何震等人关系很好,后者的《天义》经常主办社会主义讲习会,几次都是邀请幸德秋水、大杉荣这些日本的无政府主义者、社会主义者。1906年,幸德秋水和堺利彦刚把《共产党宣言》全文译完,最早的中译节本就在两年后的《天义》上刊出了。第二是京都的河上肇。他是马克思主义者,1919年自己办了一份名为“社会问题研究”的刊物,基本上这份日文杂志上的相关论文甫一刊出,一个月后北京就出现中文版了。河上肇和李大钊关系密切,使得当时马克思主义可以以如此高的理论强度,如此快的速度,呈体系地引入中国。

至于中文版和日文版的《宣言》的区别,相对早期的翻译而言,我主要关心的还是中文版在四十年代以后在语言上呈激进化的现象。这里需要我们投入更多关注的,是俄文版的作用。因为受俄文版的语言激进化的影响,日文也激进,继而激进到中文,对于这个过程,需要进一步梳理。我觉得将来可以把《共产党宣言》不同时期俄文版的日译本和俄文版的汉译本作对照研究,或许能把这个话题讨论得更清楚。可以肯定的是,1949年在国内重印的百周年纪念本在译词尖锐化的过程中发挥了重要作用。这个译本虽然译自德文,结束了中文版《宣言》转译的历史,但具体翻译和出版都在当时的苏联。为了提高阶级意识,它在语言上突出了二元对立的社会结构,而这个尖锐化的趋势,在之后的各版译本中都没有被扭转过来。

您认为严复译词不敌日语借词的原因,并非“和制汉语”在“中日新语大战”中获胜,这里的较量应该理解为中国自己语词的新旧大战。为什么?

陈力卫:这是台湾“中研院”近史所黄克武先生早先提出的一个观点,认为严复的译词最终敌不过和制汉语。但首先要辨析的是,克武先生的“和制汉语”的概念指的是在中国使用的、进入中文的日语词,而不是日本语境中的“和制汉语”,后者是一个范围较窄的概念。关于晚清的译词,根本上可以说是严复和梁启超之争。严复走的是上层知识分子路线,承接桐城派,好用单音节词,他所谓的“雅”就是与中国传统的典范古文结合,抵制文体上的西化;而梁启超则明确说,文体要普及,语言要平实,要用双音节词,既然翻译新知识,还是让人看得懂、愿意读为好:“此等学理邃驵之书,非以流畅锐达之笔行之,安能使学童受其益乎?著译之业,将以播文明思想于国民也,非为藏山不朽之名誉也。”换句话说,严复在意的是博士生,梁启超则瞄准的是小学高年级学生,层次不一样。

严复的代表译著《原富》(1901)《群学肄言》(1903)《群己权界论》(1903)《法意》(1904-1909)在出版前都有日文译本在,但他似乎并没有参阅过这些译本。他不用英华字典,也看不上传教士和译自日文的材料:“上海所买新翻东文书,猥聚如粪壤,但立新名于报端,作数行告白,在可解不可解间,便得利市三倍。”然而这些他不用的词语进入日本后,又被留学生带回来了,而他自己另起炉灶打磨的译词,因为置前人的译法于不顾,要被接受颇不容易。比如“unit”,从马礼逊开始,历代的英华字典都译成“单位”,严复偏不愿意,非要用音译词“么匿”。当时克武先生问过我严复译词失败的原因,我的回答很简单:从日本回国的留学生人数众多,出版发行的书刊多,而严复译作的发行量远不能及。所以这里最终还是严复和梁启超对文章看法不一致的问题,也是中国人自己对语词和文体的一个时代选择的问题。

除了词语,在您看来,汉语欧化过程中,还受到日语语法、文体因素的影响。我们今天使用的欧化汉语里有哪些语言现象是来自经过日文传递的西语,又有哪些是直接来自日文?

陈力卫:最典型的例子就是我们的长定语句。英语定语从句中的关系代词能表述很长的内容,日语翻译后也照样保留这种格式,于是留日作家的句子里也多出现长定语。比如鲁迅说“有了四千年吃人履历的我”,郁达夫说“连半斤黄酒的金钱也没有的我的境遇”。长定语是过去汉语中少有的现象,完全是西方语言经过日语翻译后来影响汉语的。很多中文系的研究者并不清楚这点,想当然地以为汉语欧化都是直接受西语影响。

而直接来自日文的语法现象也很多。比如“文字改革”“思想改造”这种构词法,比如只能作为定语修饰名词、不能单独作谓语的非谓形容词(“国际”“国营”),尤其是接头、接尾词(“泛太平洋”“非合理性”“反战”“近代化”)。另外也有学者举过鲁迅对量词的使用:“匹”在鲁迅作品里使用范围,超出了现代汉语的规范用法,从大动物到小虫蚁,都可以使用“匹”作为量词。但这一现象似乎只存在于鲁迅这样受过日文教育的人的文章里,并没有扩展开,有其历史性。有些日文来的词语无法进入中文固有的语法框架,通过这点辨析之,有助于我们衡量某个词是不是日文词。

根据您对日本政治小说《雪中梅》汉译的研究,您认为这种类型小说的翻译对我们自己的言文一致运动带来了不可忽视的影响。您能谈谈政治小说的翻译文体与中文新文体及白话文运动的关系吗?

《雪中梅》

陈力卫:近代日本的政治小说最早是以翻译小说的形式出现的,后来日本的部分政治家及新闻界人士开始自行创作,初期以自由民权思想启蒙为主,后期嬗变为提倡对外扩张的国权小说。日本政治小说里有很多演说体的表述,在当时的政治活动家看来,演说是发表政见最直接、最简便的方式。政治小说《雪中梅》刊行于1886年,一经出版十分畅销,值得一提的是,其初版本中,会话所占比重较大。演说体因为直接诉诸民众耳目,往往慷慨激昂,我当然不是说文言不能慷慨激昂,但如今口语中要容纳不断增多的双音词概念,必然要拉长句子,并且动词为了框得住新名词,也得双音化。随便举《雪中梅》中译本的一句:“叔叔说的人就怎么好,我也不敢依从。像西洋各国的婚姻,都是由男女自主,两下合意,然后定为夫妻。”这样的对话语句,较我们传统的明清小说里的白话文,更接近实际口语。

中国的政治小说也是在日译政治小说的影响下开始创作的。比如梁启超的《新中国未来记》显然受到了《雪中梅》的影响。其中对六十年后全国维新庆祝大会的描写,正是是从《雪中梅》开头记述明治173年的国会成立一百五十周年庆祝大会一段受到启发的。类似描述未来前景的写法还见于陈天华的《狮子吼》(1905)、陆士谔的《新中国》(1910)。甚者,二十世纪初期的谴责小说和科学小说也从翻译小说中吸取了这样或那样的养分,刘鹗《老残游记》(1906)里的不少新词与《雪中梅》的用词相似甚多。

您对词语和概念的描写、考古、分类、统计所得出的结论,往往会“印证”(按您书里经常使用的一个说法)近代的时代特征。那有没有您在某一阶段得出的结论与我们通常理解的时代特征相悖、颠覆常识的情况呢?或者说有没有词史或概念史的结论帮助我们重新理解时代的例子?

陈力卫:我们在统计《清议报》里“帝国主义”这个词的时候,发现它在1899到1900年间出现的次数激增,与日语的使用高潮几乎同步。我过去一度以为像《清议报》吸收日文知识,总会有个时间差,然而一查证却发现,仅有两周的时间,日文报纸的内容就迅速地翻译成中文,连载在《清议报》“时论译录”栏目,可见有一个专门的团队在从事翻译工作。当时有那么多在日本的华人,也有会汉语的日本人,都在做这方面的工作。中国社会对新知识的关心程度、思想传播的速度都远远超出我们的想象。有意思的是,“帝国主义”当时并不含贬义,是一个来自欧洲的正面概念,人们对之心存善意,呈欢迎之态。“帝国主义者,谓专以开疆拓土、扩张己之国势为主,即梁惠王‘利吾国’之义也。”梁启超也说:“近者帝国主义之声,洋溢于国中,自政府之大臣,……乃至新学小生,市井贩贾,莫不口其名而艳羡之。”(梁的说法显然与他维持帝制的态度有关。)这一概念经日本流入中国,基本上是日本意义的一种转译。直到后来幸德秋水的《帝国主义》被译成中文,列宁的《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》传入中国,“五四”运动高举反帝大旗,“帝国主义”才遭到广泛的批判。

我还做过“农奴”这个词。1920、1930年代学界曾经有人提出中国是否有过农奴制的问题,大多是些比照俄国类型的农奴制的议论,但后来随着“农奴”这个词成为关于西藏的前现代制度的专有名词,早先的议论就被历史尘封了。还有像“儿童团”“青年团”,我过去也以为是我们自己的词,后来意识到它们是从日本过来的,也有点意外。

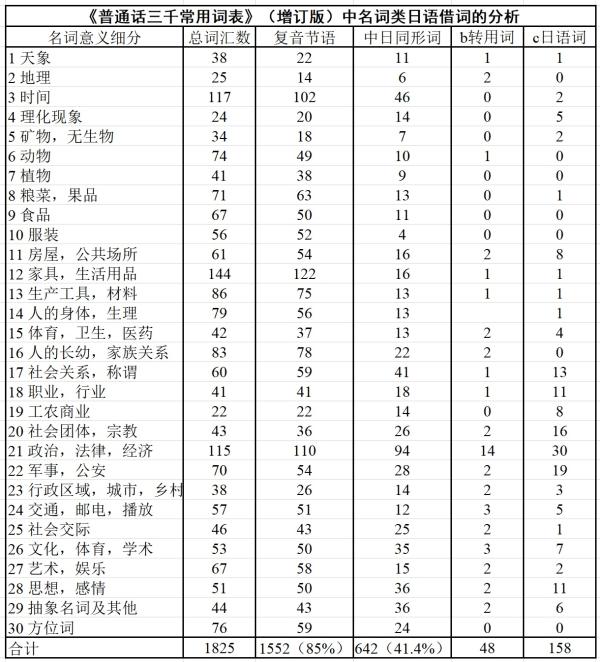

贯穿全书始终,您都在质疑这样一种流行观点:今天的现代汉语词超过一半——甚至有人说人文社会用语超过百分之七十——都是日本引进的。根据您的研究,汉语中的“日语借词”有多少?您能介绍一下您的判断标准和研究方法吗?

陈力卫:至今为止持这一论调,认为现代汉语语词超过一半来自日本的人,都回避了两个问题。他们既不明确所谓“汉语”的范围,也不框定何为“日语借词”。以至于像高晓松就在电视上信口开河,好像凡是双音词都是日本来的。当然不是如此。我的做法是首先选一个基数:从语言习得来讲,常用四千词能够涵盖语言交流的百分之八十以上,是个合理的选择。当然理想的话,应该取一万词,但这就超出我个人的能力了,而四千词更有可行性。并且这四千词刚好还是按意义分类的,后来做出来的结果,果然,政治、法律、经济领域,日语借词所占比例最高,但也就百分之三十八左右。这是能够靠数字来验证的。

在这个验证的过程中,我们要排除从英华字典、汉学西书进入日本的这批词。过去总是想当然把这批词都当成日本来的了,但它们实实在在是我们讲的“西学东渐再东渐”先到日本去的。对于这个问题,我们汉语学界从王力先生开始就已经有些误判了,他根本不认这批词。因为汉语资料太丰富了,有学者认为洋人的材料是不可靠的,像搞音韵学的罗常培先生早年就说过,洋人编的这些书配音、标音不准,所以我们的《汉语大词典》基本是不收英华字典和汉译西书的任何语料的,等于我们自己先把这一部分内容排斥掉了。这是我们这代人长期批评的一个问题,不过现在的情形似乎又翻转过来了,对传教士又有些过度看重了。

您对目前的语词概念研究方法有什么检讨?就近代汉语语词、概念而言,未来的研究趋势是什么?

陈力卫:做语词概念的方法基本定型了,随着国内外学界交往增多,大家对方法论大体形成了共识,非常关键的一点就是我们一直强调的,要承认并理清“东往”的这批词语,换言之,就要熟悉英华字典和汉学西书的材料。我认为这个领域将来研究的趋势是挖掘、做细专业术语。这里有一大片处女地有待耕耘。比如,为什么当时像康有为要骂“四万万”这种用法?为什么中国人不喜欢?这可能和数学上的单位改换有关,即是一种新旧冲突。当时称中国人口,多用“四百兆”,传教士也说,“合计天下人民大约有九百兆之数”,指的就是当时全世界有九亿人口,传教士在夹注中注明,“一百万为一兆”。那么,四百兆等于四亿,四万万也等于四亿,但前者是旧的固有说法,后者是新的单位换算:过去,一亿等于十万,现在一亿等于万万了。这是与近代西方数学接轨的结果。时人对新概念整体不满,加上甲午战败后厌日情绪,便一律视之为“不雅驯”了。

不过这么一做,又发现一个新问题。我们过去理所当然地认为,数学、天文、地理是我们影响日本的。但其实,二十世纪以后,大量的数学新词又从日文进入了中文,比如“公理”(axiom)、“解析”(analysis)和“座标”(co-ordinates)。这有点类似化学的情况,无机化学我们影响日本,有机化学日本影响我们。学科往前走了一步后,我们没跟上。像数字进位问题,都和日本的影响有关。我觉得细化专业术语是我们今后的一个方向,这样方能明确一些概念的来龙去脉。

最后,您能谈谈您对概念史、翻译史和制度史之间关系的认识吗?

陈力卫:概念、翻译和制度之间的互动,确实是关乎古今中西之变的大问题。比如我们追溯“文学”的概念形成史,就会发现它和学科分类以及制度史密切相关。传统的“文学”囊括“经史子集”,有“文章博学”之意,是可以作为“兴国之策”的。到了十九世纪,麦都思和罗存德的两本英华字典把“文学”对译为“literature”。按说这种对译已经意味着概念的缩小,但当时的中国并没有建立西方学科及制度,这一界定仅仅停留在字面的对译上。在日本,“文学”到近代仍被诠释为“学问”。但随着日本学术制度与西方接轨,1877成立的东京大学首先按西方学制设立了医、理、法、文四个学部,其中“文学部”包括了哲学、史学和文学三个学科。于是“文学”便有了两个意思:“文学部”还保留着传统的意义,“经史子集”分别对应于哲学、史学和文学;而作为学科的“文学”已经缩小了范围,仅局限于子、集两个部分了——这一演变可以参照铃木贞美的研究。如是框架的转换与英华字典在日本的传播和利用有关,十九世纪中叶的英语“literature”含有三个意思:著作、经典作品和艺术作品,日本的“和汉文学科”正是在这个意义上研究经典和文艺作品的。可以说,我们现在的“文学”在作为学科的形成和概念的确立上,深受日本影响。只不过新的“文学”概念直到二十世纪初“广译日书”后才传播到中国。同样,“教育”一词在十九世纪英华字典里虽然已有对译“educate”,却还只是当动词使用,尚未形成一个概念,1901年《教育世界》杂志在上海发行后,“教育”终于在我们国家由动词变为名词。在制度的约束下,“文学”越缩越小,“教育”越扩越大,二者相反相成。

最后我想说两件小事。第一,之前方维规兄告诉我,他在日文版的《共产党宣言》上发现了“世界文学”的译法。但在我看来,这是否构成概念,还悬而未决,需要和学科史连在一起讨论,而不能仅以此认为,世界文学的框架已经出现,该研究当时在日本和中国已经展开。第二,我自己这两天买到了一本1830年代的兰学医学书,里面谈到“海水浴”可用于治疗,这是不是可以佐证医疗制度史、生活风俗史上的某些问题?同样需要进一步研究。我想,做我们一行始终要忌讳的,就是发现了一个词特别高兴,想以此解释很多问题。其实一定要接下去讨论的是,有没有和它相对应的制度性安排存在。

(感谢复旦大学历史学系孙青副教授的热情帮助)