象牙塔之巅丨博士论文是我的成长史,也是中国农民工变迁史

【编者按】

对于以学术为志业的人而言,博士生涯是他们必须走过的一段漫长旅程,朝向知识圣殿的光亮,艰辛而孤独地前行。象牙塔之外的人们看向博士的眼光是复杂的,有仰慕歆羡,有敬而远之,随着从女博士的污名化到博士生的心理问题等负面话题的反复出现,更多的是疑虑和不解。

在这样的背景下,澎湃新闻思想市场栏目特别推出“象牙塔之巅”专题,邀请不同国家不同学科的博士们讲述自己的经历、研究以及对这段生涯的反思。相比于“为什么读博”和“读博有什么用”,本专题更希望回答“读博的意义是什么”这一问题。在一系列文章中,我们将看到个人的困惑和抉择,学科的样貌和特色,也会看到更大的社会结构如何以不同的方式和个体的学术经验联结成整体。

博士生涯的开端:我为什么选择研究农民工

跟很多去海外名校求学的博士生不太一样,我在出国前的学业并没有太出色,一直就是中上水平,也不像很多学霸一样,有自己独到的学习方法,而是属于慵懒混沌的、喜欢享乐的、不出挑的学生。出国之后也并没有感觉自己的英语水平有了突飞猛进。因此我的经历可能值得那些对学术有热情,但是自认为资质平平的朋友们参考。

当年申请硕士时谈不上有多少学术兴趣,主要是因为不想工作,想有更多时间周游世界。在读博士之前的四五年里,我平均每年花一两个月时间旅行。而申请博士则是综合考虑的结果——对性别研究感兴趣,想进一步探索;不想工作;正好拿到了奖学金;硕士期间在诺丁汉大学交换时“文化研究”课程的论文拿了高分,增加了信心。此外,作为上海人,出生求学都在魔都,想着如果能有一大段时间远离父母和出生地,有些事情可能会看得更加清楚。

在申请博士时,我提交的研究计划是围绕社会对于女博士的污名化来展开的。2010年10月开始读博士之后,恰逢富士康连环连跳事件,我把研究对象由女博士换成了农民工。一方面,由于我硕士阶段的研究对象是女博士,对女博士是“第三种人”的说法进行了批判,感觉博士论文再写这个话题,已经没太多研究亮点。另一方面,女博士尽管会受到性别歧视,但在社会经济地位上还是有一定优势,而农民工群体可能会受到性别、阶层与户口等多重歧视,因此我把研究对象从女博士改为农民工。在阅读了一定的学术文献之后,我发现有关农民工的英文定性文献主要关注的是广东的工厂女工,而服务行业的工人,尤其是男性工人,更少受到关注,于是我决定做上海服务行业工人的研究。

我所在的伦敦政治经济学院(LSE)性别研究所(Gender Institute,现改名为Department of Gender Studies)据说是英国最大的性别研究中心,博士生以欧美白人为主,我是该研究所毕业的第一个中国博士生,也是迄今为止唯一一个。研究所里并没有老师做中国研究。我的导师Diane Perrons教授是英国人,做性别与劳动经济学的研究。性别研究是跨学科的,以定性研究为主,对英语的要求很高。我们研究所不少老师和学生的母语都是英语,并且本科读的是英国文学。平时老师布置的阅读材料,很大一部分艰涩难懂,例如Butler、Spivak等学者的著作,语言风格晦涩为其一大特征,而她们的文献永远在必读文献列表内。我虽然读起来津津有味,也自觉这些学者对我的启发很大,但并不确知自己的理解是否真的就是作者本意。

博士一、二年级应该是我阅读最广泛的阶段。在一年级时性别研究所有两门性别相关的必修课,当时接触到的批判性的性别理论直接影响了我的“三观”,使我坦然接受“女权主义者”这一标签。同时,我也旁听了性别研究所开的其他选修课,以及社会政策、社会学、人类学等学院开的各种课程,同时也修了两三门方法论的课程,参加了各种方法论的工作坊。LSE有个方法论研究所(Methodology Institute),给学校的博士生提供方法课程和各种工作坊,是非常好的平台。通过这个平台,我了解了很多不同的定性研究方法,也为自己在工作后开设《定性研究方法》的课程打下基础。

田野调查:在饭店打工比阅读写作更辛苦

在确定好论文的研究对象之后,在2011年5月有个May Review,需要提交一份详细的研究计划、包括文献综述和方法论,然后参加答辩。通过这个答辩之后,就可以去收集数据了。我顺利通过答辩之后,就开始动身回国做先期调研(pilot interview)。当时导师建议我花三个月做些访谈就行了,我坚持要去饭店打工,做参与式观察。因为相对于参与式观察,访谈能了解到的情况还是有很大局限性。

在先期调研中,我分别在四个饭店里采访了10位餐饮业从业人员,其中9位是外地来沪打工人员。这四个饭店包括人均800元的高档饭店,人均100元左右的本帮菜饭店和人均10元的快餐店。考虑到我想在同一个空间尽可能多地观察到外地来沪人员的人生经历,我最终确定了在一家有300名员工的大型饭店做参与式观察。

2011年12月我开始正式进入饭店打工,我跟经理说我博士论文想写农民工的人生经历,希望能在饭店收集数据,愿意免费打工。当时正逢春节,饭店缺人手,经理欣然答应。在最初三、四个月,我做一休一,一天从早9点半工作到晚上9点,第二天在图书馆写作,录入观察笔记和访谈笔记。在我工作没多久之后,饭店开始招“钟点工”,即按小时付费的兼职工人。经理也开始按钟点工价格付我工资,每小时10元酬劳。我在饭店主要当服务员和传菜员。服务员的主要任务包括点单、上菜、拿酒水、客人走后收拾桌面、洗杯子、打扫饭店等。传菜员主要负责把菜从后厨传到大堂或者包间,由服务员接手端到桌面上。

在伦敦读书的第一年,阅读和写作的强度是比较大的。但这还是不能跟饭店的工作强度比。对于一个普通工人而言,一天要在饭店呆12个小时,在春节期间一周只有半天休息时间。忙的时候一个服务员要同时负责6-8张桌子,有时嫌走路太慢,就以小跑来代替。刚开始工作那几天,回到家累得不想说话,同时也在反思为什么服务员工作强度这么大,收入却这么低,感叹社会不公。饭店的员工宿舍就在饭店旁边,我本打算入职之后就搬进去,但考虑到宿舍窗户一直开着,天寒地冻没有空调,当时我正在感冒,就等到感冒好了之后再搬入宿舍。女服务员的制服配有围裙,每个服务员都随身携带纸和笔,方便点菜。这一装备使得我能够在饭店时不时记录观察笔记,且并不显得突兀。每天下午1点半(如果能准时下班的话)到4点是休息吃饭时间,我就利用这块时间,对员工进行一对一访谈。

在饭店打工时的酸甜苦辣真是一言难尽,既得到过同事们的帮助,也遭遇过领班的责骂;既倾听过工友们最隐秘的心事,也遭受过工友的白眼与不解;既受到过顾客的表扬,也遇到过客人的侮辱;既和同事们一起逛街购物,也遭遇过同事的性骚扰;既为工友们遭遇过的不公而出头,也因无力改变现实而无奈。在饭店的打工过程中,我也不断反思自己的positionality(位置性),以及我的出现在多大程度上影响了田野数据的收集和我对他们行为的解读。饭店打工的各种经历化作我写论文的动力,并部分呈现在我论文的“方法论”章节,以及书稿的附录里。

在饭店打工伊始,每天的观察笔记可以写将近一万字,因为一切都很新鲜,觉得值得记录。在逐渐适应饭店的环境之后,笔记也随之减少。到了打工第三个月时,最少的时候,一天的观察笔记只有1千字左右。虽然前后总共写了26万多字田野笔记和访谈笔记(这并不包括访谈转录出的录音稿),但最终放进论文里的仅仅是一小部分。

研究者自己直接做观察工具是很不容易的,尤其在一开始,既要全天在饭店呆12个小时,第二天又要在图书馆写将近一万字的访谈笔记,有种身心俱疲感。此外,在饭店与同事的交流中发现,绝大多数同事都出生于农村多子女家庭,不少女工的家庭都重男轻女,经常听说女工把打工挣来的钱补贴弟弟的学费、哥哥的彩礼钱或者医药费。头几天在图书馆写观察笔记时,想到有位女工的经历,再反省一下自己时不时来一杯星巴克的中产生活,不禁悲从中来,在图书馆泪流不止。但随着打工的推进,我慢慢适应了饭店的节奏,观察笔记的字数逐日减少,情绪上的起伏也变得更小。

在博士第一年的May Review时,我基于女权主义理论中主观能动性(agency)、主体性(subjectivity)的概念,和Gallup Survey里对于wellbeing(福祉,生活满意度)的定义,设计了wellbeing 5个维度测量方式,并把它们融入了访谈提纲中。但在实际进入田野之后发现,工人的生活远比wellbeing这5个维度所囊括的要复杂,因此我重新调整了访谈提纲。我的一手数据来源不光是访谈,也包括了大量的观察。通过参与式观察收集到的数据主要呈现在论文的工作和休闲娱乐这两个实证章节。基于亲身参与,我获得了大量通过访谈所无法得知的细节,例如饭店作为一个性别化与等级化的体制(regime)是如何运作的,以及工人在工作场域的互动等;而用访谈法收集的数据主要呈现在亲密关系这一章,因为工人与伴侣以及父母的互动很难在饭店里被观察到。

在2011年左右,“新生代农民工”频繁出现在政府报告和媒体中。根据报道,“新生代农民工”外出打工的动机与第一代农民工有明显不同,他们打工是为了追求自我实现和新的体验,为了看世界,而老一代更可能为了经济收益外出打工。我在没有进入田野时计划把研究对象聚焦于“新生代农民工”,但实际调研之后发现,这两代农民工无法按照打工动机或者性格特征来清晰分界。在我周围的“80后”和“90后”农民工打工的主要目的也是为了经济收益。和“70”后农民工类似,他们大多孝顺父母,比较节俭,善于存钱,并且认为最终的归宿还是在老家或者老家附近的县城。

论文写作:诸多困难和应对策略

从2011年到2012年,在饭店断断续续工作了6,7个月之后,我于12年秋天回到学校开始撰写论文。有关论文的布局,是我在田野结束后,在撰写第一个实证章节之前就定好的。考虑到对饭店工人而言,占据他们生命中最重要的三块就是工作、家庭和休闲娱乐,因此实证章节就是按照这三块做的划分。

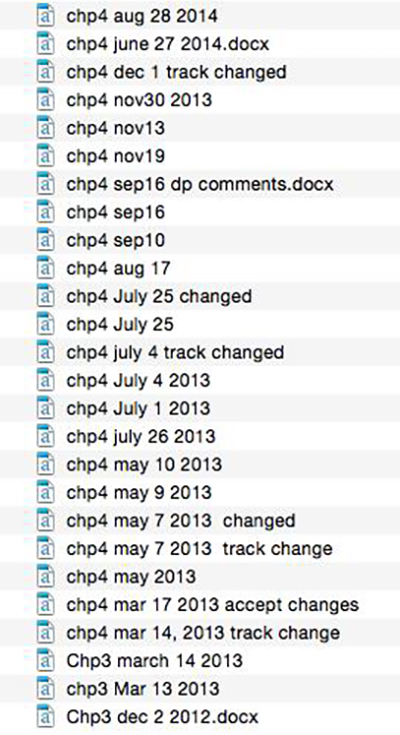

万事开头难,第一个实证章节是写得最吃力的。在饭店打工期间写了超过26万字的观察笔记和访谈笔记,在一大堆材料中抽丝剥茧比较困难。第一个实证章节我决定写性别化的饭店体制以及身在其中的工人。但如何在一万字内把复杂的饭店运作机制及其与工人性别化的主体性之间的关系讲清楚不太容易。第一个实证章节是我耗时最长的一章,从2012年9月底开始写,到2013年年底才改出一个比较满意的版本。2013年除了在学校当教学助教、回访田野,差不多都在修改这一章(见截图)。直到这章改得差不多之后,才开始第二个实证章节的写作。在写之后几个实证章节时,速度就快多了,差不多每章花4个月时间。在论文的初稿写完之后,又对第一个实证章节修改了十几稿。

我撰写实证章节的经验可能也适用于其他主题的定性研究写作。总结起来,数据的呈现要避免报告文体,即,避免太多小标题、整个章节需要在论点上保持一惯性,需要与理论对话;由于定性研究中案例的局限,在写作上还要注意避免generalisation(普世化)的用语,因为单个案例的观察无法推断出普世的结论;此外,需要在论文里区分,哪些是研究者的解读,哪些是被访者的感想。在教学过程中,我发现不少研究生在呈现定性论文的数据时在这点还做得不够,读者有时不明白某个观点到底是研究者的还是被访者的。

在2013-2014年,每年我都趁假期回上海的饭店打工,观察饭店和员工的变化。在进行田野调研时,每个月月底,我都会写一份英文的月度报告(monthly report),发给导师,与她交流。前后写了7份月度报告,总字数超过2万字英文。月度报告一方面可以帮助自己整理思路,反思什么是最重要的发现;另一方面,由于田野笔记基本采用中文撰写,而博士论文需要用英文写作,那么月度报告起到了一个中介的过程,为最终的英文论文写作打基础。这7份报告中的大多数内容都放到了最后的论文之中。我发现田野报告的撰写对论文写作非常有用,打算长期做田野的研究生们或许可以参考。

在2011年的May Review通过之后,一直到毕业答辩之前,学院对博士生都没有其他考核。在读博士期间,除了一年级的两门必修课,也没有其他强制课程。与美国的大学相比,英国大学里对于博士生的培养方式更加“散养”,并不需要密集地在头两年选修很多课(LSE的经济学博士学位除外,经济学的培养模式更接近美国学制)。这样的博士生培养方式可能更适合自律自觉有清晰规划的学生,但对于自控能力差的学生而言可能美国的培养方式更加合适。

四年的时间对于完成基于半年以上田野调研的博士论文,时间是有点紧。第一章实证章节耗时一年多,也是大大超过我的预期。此外,英语水平的局限也使我的写作快不起来。我直到硕士二年级才第一次用英语撰写了超过一千字的学术论文,因此对于要用英语来完成一篇八九万字的基于定性研究的博士论文,还是有不小挑战的。再加上资质平平,英语水平进展缓慢,写出的章节时不时被导师批评:语言有待提高。英国是导师负责制,导师的评价对博士生至关重要,因为导师是除了你之外最了解你论文的人。正因为太过于依赖导师的评价,当我在博士四年级时看到导师在我写的论文某一处批注“Bad English”时,简直让我触目惊心,心跳加速,心情非常低落。

有不少研究和媒体都提到过博士生的心理问题,抑郁症是博士生中常见的心理问题,我周围不少社会科学领域的博士生都有抑郁、焦虑等症状。在论文写作的最后一年,我开始没有了双休日,生活单调了许多。每天上午、下午和晚上都泡在SOAS(伦敦亚非学院)的图书馆,有时候一天说不上10句话。每个人都有自己对于压力的应对策略。现在回想起来,我的应对策略包括:1)尽量每周和朋友聚餐、看电影看剧一次。当初选择在伦敦读书,主要是因为很喜欢这个城市。在课余我经常健身、看各种话剧音乐剧、逛博物馆、品尝美食,和朋友聚餐,也会经常出去旅游。因为一直秉持着这样的观念:博士论文只是生活的一部分,虽然是很重要的一部分,但我不可能让生活中只有论文;2)打坐。在论文写到天昏地暗时,我在一个周末参加了两天的meditation retreat(禅修退隐活动),那两天禁语禅修,基本没有看书写字,使得身心得到了极大舒缓;3)学校的咨询服务。包括指导博士生如何应对论文答辩的咨询服务以及缓解焦虑的心理咨询服务,这些对我都很有帮助。

在文章开头我提到了,我是慵懒享乐型的,因此不喜欢过于push自己,不喜欢压力太大的生活。此外,对于未来的不确定性,对于自身能力的怀疑,也使我不想这么快毕业。因此我申请了延期一年提交博士论文。本来还想继续延期,但我导师认为我的论文已经写得差不多了,她实在看不到需要继续延期的理由,于是我就不情愿不自信地于2015年6月提交了。

论文发表、出版、就业,以及人生的困惑与修行

在博士论文提交之后,我花了两周时间匆匆把博士论文的某几章改成了三四篇期刊论文投了出去,然后就去欧洲大陆见了一圈朋友。事后有朋友提醒我说,博士论文和期刊论文的规范很不同,建议我好好修改之后再投,最好不要太草率。事实证明确实如此,匆匆投出去的论文,除了一篇很快被China Quarterly接收之外,其他几篇都被拒了。考虑到我和我导师一致认为我的博士论文适合出书,而不是拆成一篇篇论文发表,而出版社编辑并不欢迎书稿中有很多内容已经被发表,因此我就没有再继续进行论文投稿。虽然在国内很多大学的教师考评体系中,出一本英文专著的业绩可能仅仅相当于发表了一篇SSCI论文,而把博士论文拆成可以发表的论文更加“划算”,但我不想牺牲这个民族志研究的完整性。

我一直在思考自己的论文对社会到底有什么价值,不希望自己只是刺探了别人的生活,满足自己的求知欲,换来毕业文凭。在打工时我写信给区政府,反映了农民工的住宿窘境,然而并没有得到积极回应;之后写了篇讲公租房为何无法覆盖农民工群体的论文,后来转化为政策建议,得到了领导的批示,不知后续政府是否会采取相应措施。在论文提交后,为了使得论文能转化为大众能理解的语言,我在伦敦中央圣马丁艺术学院参加了一学期的剧本写作课,开始把打工的经历融入剧本写作,期待有朝一日农民工的经历能以影视作品的形式为更多人所知。

在参加剧本写作课的间隙,我参加了博士论文答辩。两位答辩老师是牛津大学的Rachel Murphy教授和伦敦政治经济学院的Bang Shin Hyun副教授。他们对我的博士论文评价很高,我居然神奇地无修改通过(pass with no further corrections)。我导师称在她几十年的学术生涯中,印象中没有见过如此正面的评审报告。我作为研究所里毕业的第一个中国博士生,论文居然得到如此正面的评价,当时也挺为自己骄傲的。答辩之后,我基于博士论文写了一个书稿大纲(book proposal),投了几家大学出版社(university presses),然后于2015年11月参加了毕业典礼,于2016年1月收拾行李,打道回沪。

在投出书稿大纲之后,好几家大学出版社都表示出兴趣,但基本都要求我把修改完的书稿发给他们,并且书稿不能有博士论文的痕迹。当时忙于跨国搬家、工作入职等事务,修改书稿就被耽误了。入职之后,正好有一个在Palgrave出版社的出版机会,考虑到大学出版社的等待时期会很长,我就在2016年初和Palgrave签了合同,但书稿直到18年才提交。要把博士论文的痕迹去掉,要把第一章Introduction写得引人入胜,还是需要花功夫的。在与Palgrave签订合同后一年,杜克大学出版社还来问过我书稿的修改情况。虽然能在最好的大学出版社出书可能会是学术生涯的一件大事,但青年学者可能需要在出版社的声誉、出版时间和高校的教师考聘制度中做个权衡。如果重新来一次的话,我可能会在导师认可的情况下,按照学术著作的文风来写博士论文,这样在后期修改时就会节省很多时间,也可以尝试投稿声誉更高的大学出版社。因为在博士论文写完之后就面临着毕业,开始新的工作,开展新的研究,或是移民到另一个国家,可能没有太多时间精力去修改书稿。从书稿投出到最终出版也是个冗长的过程。此外,基于博士论文写出的书稿大纲,最好请朋友和导师看一下。自认为写得成熟了再投出去,不然可能会浪费很多宝贵的机会。因为最好的大学出版社屈指可数,每一次投稿都要谨慎对待。

在2015年毕业论文完成时,我论文的创新点包括把男女农民工的经历放在同一场景里进行观察,并且用工作、婚恋和休闲娱乐这三个角度来尝试建构他们的生活全景图,并分析了性别化的社会期待、工作体制与他们的主体性与主观能动性之间的关联。并用性别研究中常用的intersectionality(交叉性)的方法,分析性别、阶层和户口从中起了什么作用。我发现,男农民工在服务行业并不占性别优势,反而会因为“没出息”遭受到女工的嘲笑。由于性别比失衡,单身男工在婚恋中也处于一定劣势,订亲时的聘礼成为他们家庭沉重的负担。正因为在工作场合以及婚恋中的焦虑,使得他们在休闲娱乐中沉溺于赌博,然而十赌九输,赌博反而加剧了他们在经济方面的劣势。距离博士论文完成时隔三四年,最新的中英文文献开始出现比较男女工人不同经历的视角,但并没有文献提到占他们生活重心的工作、婚恋和休闲娱乐这三块是如何相互影响的。

博士论文不光反映了我个人的生命成长历程,也是饭店和工人的变迁史。从我2011年开始实地调研,距今7年过去了。我和几十位工友加了微信和QQ,偶尔也会交流一下近况,回上海之后,也会时不时去饭店探访。无论饭店、工友和我个人都经历了诸多变化。尽管怀有对美好生活的向往,但很多工人从饭店离职之后,很可能去工厂打工、成为外卖小哥或者去开黑车。没有听说有谁发家致富、或者拿到了上海户口的。遥想在建国前,由于战乱,我祖父母辈从江苏逃难到上海静安寺附近,一开始生活想必艰辛异常,但他们得以凭自己辛勤劳动,在上海扎根落户,在国企工作,有稳定住房和社保,作为后代的我们才会有各种他们当年无法想象的机会。而在如今更加稳定的社会结构之下,外地来沪打工者已经很难在上海定居。

在准备博士论文答辩时,我在LSE Blog上看到Remler(2014)提供的一组数据,说是82%的人文学科的论文出版之后不会被引用,社科类论文不会被引用的比例接近1/3,很多出版了的学术书也是无人问津。当时感觉到一种幻灭,因为不少学术工作者都抱有改变世界的理想。要承认自己的局限性,接受自己只是普通人,接受自己的论文可能很少被人阅读与引用,接受你可能根本无力改变世界,对于心高气傲有情怀的学者而言,是困难的。

当意识到学术解决不了我的很多人生困惑之后,我于2016年2月独自去了泰国北部森林寺院禅修。我一直比较向往马斯洛晚年提到的“self-transcendence”(自我超越)的体验,以及佛教所说的“无我”境界。在禅修前后,我一直在思考出家的可能性,以及学术生活的局限性。可惜慧根尚浅,也有可能出家的缘分还没到,回国之后第二天,就遇到了我现在的老公。

我在博士论文即将完成之际开始找工作。虽然硕士就读于上海交通大学,但考虑到交大以理工科见长,因此从未想过回母校任职。但当时正好交大的张杰校长在伦敦帝国理工学院开了个招聘宣讲会兼校友见面会,我和同是交大毕业的好友一起去。张校长提到了交大对于文科院系的重视,使我受到了鼓舞,于是我就顺手递交了纸质版简历。张校长之后把我简历转交给国际与公共事务学院前院长钟杨教授,我就趁着2015年4月回国参加家人婚礼的间隙参加了面试,并顺利通过。我于2016年1月正式毕业回国,机缘巧合地来到国务学院任职至今。与博士阶段只需把重心放在论文上不同,工作之后的任务和压力是多方面的——授课、带硕士生、开始新的研究、参加学生论文开题和答辩等等。我在写书稿大纲时浏览了一些出书指南,里面提到博士论文最终转化为图书出版的平均耗时为5至6年。当时不明白为何需要这么长时间,现在懂了。因此,如果能在博士毕业后拿到全额赞助,做1到2年博士后,消化博士期间的积累,那也是很好的。

虽然在工作后,签订的是“非升即走”的合同,工作压力不可谓不大,但工作三年以来,心态平和许多。正如项飚老师所言,“学术做得怎么样,真不是聪明不聪明或者训练好不好的问题,而是态度问题、取向问题、立场问题和风格问题”。我倾向于认为,学术是我适合并喜欢的职业,从中也能获得不少满足感,但学术只是生活的一部分,人生修行路漫漫,如何接受自己的不完美,如何心平气和地生活,如何少关注自我,多拥抱世界,是一生的功课。

•书籍信息:Shen, Y. (2019).Beyond tears and laughter: gender, migration and the service sector in China, Palgrave,https://www.palgrave.com/cn/book/9789811358166

•基于田野调研发表的论文:Shen, Y. (2016). Filial Daughters? Agency and Subjectivity of Rural Migrant Women in Shanghai. The China Quarterly, vol. 226, pp. 519-537.