父亲在春天离开

学会面对死亡,献给我自己,逝者和生者

我不记得父亲去世的那天是星期几。记者这份工作让我不用去记今天是星期一或星期二,因为每天都在工作。

我记得他生病的第一天是2月17日,星期天。他在微信上告诉我,说感冒发烧了,一夜没睡着。我追问情况,他只说吃过药,好些了。我稍微放下心。

但第二天,父亲发给我他在一家小诊所输液的视频。他倚靠在蓝色椅子上,蹙着眉,无精打采的。这是他最后一次发信息给我。诊所的医生在电话里告诉我,父亲大概患了肠胃型感冒,无大碍。

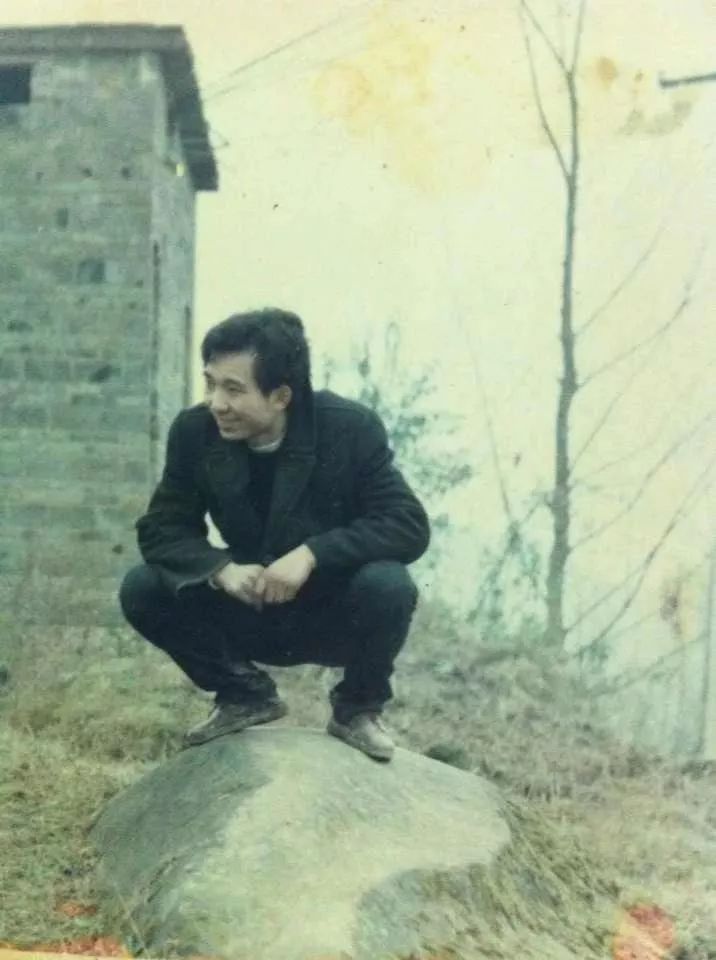

我想,父亲曾是军人,熬过那些艰难岁月,感冒击不倒他。

等到第三天时,父亲换到了社区医院,母亲发给我一张他躺在病床上的照片。他面色蜡黄,眼睛微闭,盖着厚厚的棉被。

那天晚上七点左右,母亲电话告诉我,父亲的病比想象中严重,医生说父亲的血小板严重减少,烧还没退下去,肝功能不太正常。我要求立即换医院,医生的建议是,等详细检查结果出来,再决定是否换医院。

父亲似乎还没有感觉到问题的严重。他笑着和护士说,只要让他的烧退下去,他又能重新工作就好。那是他开的最后一个玩笑。

那天晚上,我做了噩梦,一架飞机坠毁在荒野,父亲在那架飞机上。半夜醒来,我辗转难眠。

也是在那个夜晚,父亲经过了十几个小时的折磨,身体严重不适,尽管白天已经有十来瓶液体药物输进他体内,但高烧不止,汗流不停,身体越来越虚弱。

做完梦的第二天早上七点多,我接到母亲电话,她说检查结果出来了,不太好,要立即转院。

后来听母亲说,那天她搀着父亲上了救护车,街坊领居都看着,他从母亲的手中挣脱出来,自己爬上救护车,保持着最后的倔强。

在车上,父亲的头一直耷拉在她肩上,他很安静,拽着拳头,尽力忍受着痛苦。

我挂掉电话立即订票赶去机场,我能想到的最坏结果是父亲的肝坏掉了,或许做肝移植手术就能让他恢复健康。

三个小时后,我正在摆渡车上,接到母亲电话,听到那头她绝望哭泣的声音,她只说了六个字:你爸爸不行了。之后只有哭泣声。我麻木地抓住扶手,感觉身体往下沉,坠落到一个无底黑洞。

父亲的身体以他五十三岁的年纪来说是非常结实的。事实上,我几乎没有见过他生病的样子。除了更年轻时因为一次意外住院过,他总是充满活力,时常将胳膊的袖子挽到肩上,像个年轻小伙子一样在我和母亲面前炫耀他的肌肉。

仅仅两天时间,他的情况已经变坏了。换到新的医院时,肝脏和肾脏的衰竭折磨他,他的肚子鼓起像个球,想小便但排不出一滴尿液。医生在他身体内插上排尿的管子,但起不了任何作用。

登机后,母亲再次打来电话,这回是让我决定是否送父亲去重症监护室。按照医生的说法,送到那里,生还的希望渺茫,一天的花费一两万,他们并不建议这样做。

我坚持送父亲到重症监护室,不能眼睁睁看着他死去。结束只有一次的生命。

在送往ICU途中,父亲昏迷过去。他的外衣外裤,秋衣秋裤,内裤全被医生脱下来,为了在身体上插各种管子。

我抵达县城已是傍晚。父亲已经在重症监护室,依旧是昏迷不醒。

医生拿给我一件蓝色的防护服,说可以进去短暂看一眼父亲。我穿上后跟着她推开重症监护室那扇厚重的门,仪器的“嘀嘀”声传入耳中。左拐,一直往前走,病房里面有六张病床,靠墙并排,躺着的都是昏迷多日的病人。

我扫过他们插着呼吸机的脸,看不清样子,但闻到了空气中死亡的气息。父亲躺在最里面的病床上。

我一步步慢慢靠近,只看了一眼他的脸,什么也没看清,又不敢再细看。血液透析的机器立在他床边,暗红色的血液从父亲体内流入一根透明管子里,过滤后再送回他体内,不断循环流动。

那一刻,要把我记忆中那个男人健壮结实的形象和病床上这个奄奄一息的形象统一起来,我绞尽脑汁让这两个父亲合二为一,也是一件令人头脑混乱甚至地狱般可憎的事情。我拒绝这样去做。

但显然我们的人生经过了时间的过滤,父亲已不是那个高高地站在我身后,一把举起我扛在他肩上的那个人了。

两个护士在旁边调试另一台仪器。我蹲在地上,感觉有一只手掐住脖子,医生把我扶起来,我才发现自己在哭。

她们把我带到主治医生的办公室,主治医生是一个三十岁的年轻女医生,面无表情地看着我说,这个病人情况很糟糕,是重症监护室里最严重的病人。

她一边说一边打开电脑上父亲的血液检验指标,里面每一页有几栏标着红色底纹,有几栏标的黄色。她告诉我,那些标颜色的指标都是非正常指标。

中间她说了些什么,我一句没有听进去。我只是在想,躺在里面的不是病人,是我父亲。

最后她说:“现在是死马当活马医。”

这是我听过的最残忍的话。

“没有一点点希望了吗?”

“只有百分之零点五的希望。”

“那不就是还有希望吗?”

“但你看病人的指标,每项非正常指标都足以致命的。”

“零点零一的希望也是希望啊。”

“病人能熬过今晚就是奇迹了。”

她让我先出去门口等结果,那扇门是生和死的分界线。重症监护室的门口摆放着七八条银色长条铁椅,那几个重症病人的家属在上面铺着棉被,堆放着生活用品,吃睡都在椅子上,等他们在重症监护病房的亲人醒来。

他们一直守在那儿,医生随时会叫他们的名字。有个老人已经在这冰冷的铁椅上熬过了三个月,她的儿子从楼梯上摔下晕倒,至今未醒。

他们脸上黯淡无光,好像没有一点值得高兴的事情。虽已入春,但夜里的冷风灌进来,他们蜷缩在长条铁椅上,裹紧棉被抵御严寒。

夜色渐暗,晚上十一点,母亲让我到医院旁的旅馆里等消息。那个晚上歪歪斜斜下起小雨,医院大门口,一只流浪猫团在垃圾桶旁边,我路过时它窜到我脚边不离开。我抱起它,这让我突然觉得那是某个灵魂,想传递给我一些另一个世界的信息。

那晚我感到非常害怕,父亲在重症监护室的画面不断在脑中回闪,我不知道他正在遭受怎样的痛苦。整晚,我都在翻看和父亲的微信聊天记录,我一直为他祈祷:“不要放弃…不要死…不要接到医生的通知。”

没有消息就是好消息。

熬到早上六点,我赶去医院,天色渐渐清亮,雨驻。天空放亮后没多久,一个医生走出重症监护室的大门,大声喊出父亲的名字,我跑过去后她告诉我,血液透析似乎起不了作用了。

她带我去了一个主任的办公室。主任看上去五十岁左右,他正在电脑上翻看父亲的检查指标。他告诉我,因为父亲昏迷,不能进一步检查,所以并不知道病毒的源头在哪里。

目前已知的是,病毒入侵到父亲的五脏六腑,多器官已衰竭,并且无法遏制。父亲体内的血小板只剩下四个,需要输入血液,但联系的新鲜血源要两天才能送到。

我感觉快喘不过气来,如果可以和行将就木的父亲互换角色,我愿代他赴死。

“如果有更好的医生呢?”我不甘心地问他。

“华佗在世恐怕都不行。”

“如果有神仙呢?”像小时候,我又一次渴望有神明存在。

主任定睛看着我说,“如果有就好了。”

母亲靠在窗户边,无力地不停说:“太突然了,怎么会这么严重....”

很多事情的后果远远超出我们能承受的范围。我只能求助医生,无论如何一定要减少父亲的痛苦。

“他昏迷了,感觉不到痛苦的。”他说,现在只要把呼吸机取下,父亲马上会停止呼吸。不必说,不用就没有希望。

我想联系外地的医生,主任告诉我有两种方法,一是请市里的医生到县里当面诊治,但需要四五个小时的时间,二是让专家线上看诊。我的回答是两种方式同时进行。

但这个决定刚下没一会儿,主任行色匆匆跑出来跟我们说正在准备采取“抢救措施”,让我们在门口等着。他问我要不要去见父亲最后一眼,我拒绝了。我不想看到父亲支离破碎的模样,准确地说,我没有勇气。在他生前最后的几天,我没能和他说上一句话。或许有天我会后悔,在重症监护室时没有抓住父亲的手,和他说这辈子最想说的话,哪怕那时他什么都听不到。

母亲进去了。大概十几分钟后,上午九点半,那个医生走出来说:“病人死亡”。他身后,母亲哭着走了出来。这个毫无心理准备的死亡宣判像巨石重重击落在我头上,砸得我粉碎。

父亲并不知道那天是他的死期,没人知道。母亲说当医生作出判定时,应该告诉父亲,他快死了,或许他会说一些遗愿,比如你们要好好生活下去之类的。

我不同意母亲的说法,因为我不确定父亲能接受死亡。那一定不是他预想中生命最后的图景。

我已经乱作一团,家里有经验的长辈已经安排父亲穿的寿衣,穿多少层的,在哪里摆灵堂,买什么样的棺木……他们在说的时候,我寻思,这一切又有什么意义呢?

医院有专人负责清洗父亲的遗体,为他穿上寿衣。如果父亲知道,他一定会拒绝穿那样的衣服,他会说质量太差,样式不够新。他是个体面的人,发型永远是涂上摩丝和啫喱的三七分,西装和皮鞋是他最喜欢的装束。

父亲的葬礼定在他去世后的第三天。一切都是临时准备的。棺木,坟墓,遗像用的照片,最后用父亲身份证上的照片,镶制成遗像。

那是他四十岁时拍的照片,距今已有十多年,除了白发比现在少,他的脸,眉毛,眼睛,鼻子,嘴巴,仍是我最后一次见他的样子。我用他的手机通知每一位他的朋友。他的手机屏幕上,墙纸用的还是那张我的照片。

2019年2月23日下午六点,父亲的葬礼在他长大的村子里举行,他的遗体停放在奶奶家门口的地坝上。我不敢看父亲的遗体一眼,甚至不敢靠近。在别人眼里他是逝者,但我不想他离我遥不可及。

村里的老人,小孩,年轻人,他的同事,朋友,战友都来和他告别。我能从人们脸上看到惊愕,难过,怜悯和难以置信。

生命的列车在半途突然停下来,与之相关的一切都从轨道上消失。就在几天前,我和父亲规划以后的生活,我想他做些轻松的活儿。三十年前从部队出来,他的双手就没离开过汽车方向盘。

按照习俗,面对前来送别父亲的人,我跪在地上,额头贴住地面,看到一双双脚从我面前走过去,他们因父亲而来,我的眼泪滴落在地上,浸湿了灰尘。只有我一个人知道。

下葬的地方是临时挑选的,那里是爷爷家的土地,在一座无名山的半坡上,杂草丛生。我小时候会和同伴一起去那里的山林里摘野果野菌,但已经有十多年没再去过。

如今,那片山坡上的松柏已经被砍光,整座山像被脱光衣服,明晃晃的,变成一级级梯田向下延伸而去,山坡的周围散落着几座有些年头的坟冢。

山底是一条已经快干涸的河流,沙石外露,对面是另一座沉默的山。那些地方都有我童年的足迹,我父亲将永远躺在那里。

葬礼那天一早,我和母亲回家清理父亲的遗物,他穿过的衣服,用过的牙刷,盖过的被子,还有堆放在床头柜上的一大袋子药品,包括我在一个月之前买给他的一瓶护肝药。他在两年前被查出来患上糖尿病,需终身服用药物。

他的床头摆放着一张我的工作照,那是八年前拍的,我被派到一个大型活动现场采访时留下的。他一直留着。

它们被一起塞进三个尼龙袋里,带到那片荒凉的山坡上,和数十个花圈一起,点燃,焚烧,化为灰烬。

父亲的遗物最后只剩下他戴过的墨镜和一块玉。那玉是两年前我带他去云南旅游,在机场买下的。他很喜欢,一直放在车上作为内饰用。

父亲离开的第四天,他的坟墓大体上已经完成,我从看到他随棺材入土,再到泥土掩埋,坟身的搭建,父亲逐渐被封存起来,永远沉睡在地底下。

一座刻有父亲和我名字的墓碑伫立在我们共同生活过的土地上。

那天一早,我回老家替父亲的坟墓铺上一层薄薄的泛红的土。我站在他的坟墓上,一铲接着一铲,我告诉自己,父亲已经从世上消失了。跪在他坟前时,我一句话没说。因为他根本听不到,你面对的只是一块冰冷的墓碑。

父亲离开后的第五天早上九点,我和母亲乘车前往医院,办理父亲的出院手续。我们需要先找父亲当时的主治医生开具出院证明,我和母亲再次回到父亲当天实施抢救的重症监护病房,门口前的银色铁椅上依旧躺着和坐着几十个等待结果的ICU病人家属,茫然地望着那扇门。

我有些恍惚,母亲嗫嚅说,又回到了这个伤心地。等待二十分钟后,我们拿到了父亲的出院证明,上面写着父亲的病情:感染性休克;重症感染;2型糖尿病;全身多器官功能衰竭;重度血小板减少症;电解质紊乱;低蛋白血症;肝功能不全;肾功能不全。

下午,我去医院开死亡证明。医生把一张写着死亡原因字条放到我手里时,我看到父亲的名字和死亡两个字,我无法把它们联系起来。

回去的街道上遇到一些母亲的熟人,他们问起父亲的情况和死因,之后露出难过和惋惜的表情。所有人都说,平日里父亲看上去精神矍铄,不像生病的样子。

父亲离开后的第十天上午,我去了他生病中治疗过第一间小诊所。那个医生正在给病人开药,我向他要我父亲2月17日和18日的就诊记录。

他从隔壁堆放药物的房间里拿出一摞病例本,翻了一遍,没有找到,又在办公桌边沿上找出一本病例本,翻了两遍,唯独缺失我父亲那两天的记录。他回忆说,父亲当天全身不舒服,呕吐,他因此判断为肠胃型感冒。

“你知道我父亲有糖尿病吗?”

“……不知道。”

“你为什么不问啊?”

“对不起。”

他看了我一眼,眼神里似乎有愧疚,我不确定。我只知道,如果父亲活着,他一定会去问个究竟。

接下来的每个夜晚,我都在等父亲出现。我睁着眼睛,望着如黑色细沙钩织成的夜,像一个空洞的灵魂那般,在等待父亲的灵魂出现,或者任何能显示父亲以某种方式存在的神谕。

我醒着到天明,结果什么都没有,除了无边无际的黑夜。那时我知道,无论怎样难以接受,一个事实是父亲已离我而去,并非与我同在。

永远的分别是一件痛苦的事情。有时我会责怪自己当初没有学医,那样结局可能就不一样了。但生命中总会有各种各样的意外,有难以逃离的宿命。

过去三十年,我和父亲谈天说地,但从未谈及死亡。只是在我们聊起一些命运中的挫折,困顿的际遇时,他会慨叹人生,活着到底图个什么?像在问我,也像在自问。

他们都和我说,你父亲算幸运的,没有经历太长时间的痛苦,而且你已经长大了,有些人在更年轻时,他们的父亲就去世了。这些话于我起不了任何作用,痛苦是不能比较的,死亡也不能。

人们喜欢背地里谈论他人的死亡。那个县城的街道上,一些关于我父亲死亡的消息还在流传,有惋惜的,有难过的,也有漠然的。在这之前,我带着母亲,和父亲的遗像离开了。

离开前的下午,两个姑姑带着我去了流经县城的长江对面的天子山上。车子沿着山路盘桓而上,那条路父亲走过,我站在他曾经站过的地方,俯瞰整座小城,望向如一块青布的江面和行驶在布面上的船只。

我害怕时间像江水一样往前走,所有人将他遗忘。看着世上的一切照常运转,我更加难过。

我在过去的工作中采访过很多次死亡事件,但我始终只是旁观者,我的悲悯,无法和死者建立任何联系,无法体会那些纠缠着当事者的情绪。

直到我最亲的人突然离开,第一次面对死亡,这个生命最后的义务。我无法若无其事,第一次感到死亡会吞噬一些活着的人,令他们在回忆里盘旋。吃饭,看书,睡觉。他无所不在。

我偶尔会在梦里见到父亲,梦见他在笑,穿着那件我买给他的,他最喜欢的棉皮衣,但没有说一句话。这样的梦有过几次。最后,我再也难以忍受梦境,苏醒过来,心情沮丧,害怕而悲伤。

母亲也隔三差五梦见父亲,梦里她没见过父亲的影子,便四处问人寻他,一夜未果。

父亲的生活戛然而止,他的人生被锁在了那一天。然后在时间里渐渐老去凋零,落进回忆。

一个人的消失并不会掀起多大波澜,尤其是一个平淡无奇的普通人。他们离开这个世界,就像天上少了一颗星星那样毫不起眼。生命的凋零和盛放同时交替更迭,生者的日子像一条绵延的江河进行下去。

我的父亲从这个世界消失了,只有我,觉得他还活着,只是远行到某个我见不到他的地方。他将作为父亲而永生。