专访 | 笛安 那种非常激烈的东西没有了

原创: 采写_刘秋香 书都 4月26日

《景恒街》

作者:笛安

出版社:北京十月文艺出版社

出版时间:2019年1月

2018年12月12日,笛安凭借《景恒街》获得2018年度人民文学奖长篇小说奖,她是首位问鼎这一奖项的“80后”作家,颁奖词称:“笛安的《景恒街》……世故里含纯真,功利中有体恤,笔致轻盈而肌理结实,情感细腻而理性清明,既有贴切的城市生活气息与质感,又不乏恒久的悲悯情怀……”问及获奖后的感受,她一个劲儿地说没想到,“我没有想到它会得到这么大的肯定,我会努力地写下去。”

从2002年写出第一篇小说《姐姐的丛林》算起,2019年已是笛安写作的第17个年头,她说她在写作上的终极梦想是有一天写一本像《卡拉马佐夫兄弟》那样的小说,“所以对于我来说,我这一生写东西的任务,就是去无限地、尽可能地接近它。”

| 笛安 |

本名李笛安,1983年生于山西太原,80后代表作家。著有长篇小说《景恒街》《南方有令秧》,“龙城三部曲”《西决》《东霓》《南音》;中短篇小说集《怀念小龙女》《妩媚航班》;曾主编《文艺风赏》杂志。

人真的可能需要在年轻的时候、在少年时代被认可。我很幸运,对我的认可来得足够早。

19岁之前的笛安没有想过自己会成为一名作家,2002年去法国留学时,她选的是社会学专业。更小的时候,她想过要成为一名医生,因为她的外公外婆都是医生,而她从小就跟他们住在医院的家属院。

但笛安小时候一直承受着作为作家女儿的压力,她的父亲李锐、母亲蒋韵是当代文坛的知名作家,几乎所有人都认为,她应该天生就会写作。笛安记得,小时候跟父母出去,人们总会问她:“你长大了要不要写小说啊?”这些人不知道的是,她早已被父母告知没有写作的天分,他们希望她成为一名大学老师,而不是作家。

《姐姐的丛林》是笛安去法国的第一年里写的。那时候,她正在法国读语言学校,所在的那个城市有一处据传是达•芬奇住过的名胜,另外就是满大街的为留学生开办的法语培训班。“当时我自己的人生属于完全真空的状态,从早上睁开眼睛到晚上睡觉,如果我不去张嘴跟人讲话,就没有人会来跟我讲话。我被抛到一个完全陌生的世界,无论是语言还是习惯,一切都是完全陌生的。”笛安回忆说,当时的自己就像一条养在鱼缸里的鱼,“外面那个世界我都看得清楚,就是隔着一层玻璃。但是也许就是这样一种绝对的寂寞适合人专心地去做点什么事。我选择了去写故事。对我来说,写作就是这样开始的。”

父母看完《姐姐的丛林》后给出的评价是“写得不错”,后来父亲将小说发给《收获》的编辑,“没说我们的关系,就说最近看了一个小说还不错,发给他看看。”收到能够在《收获》上发表的消息后,笛安非常开心,“我特别怕我写的东西只有我的家人说写得好,专业的编辑看不上。因为家人之间总觉得自己家的什么都好。很幸运,编辑不是我们家的人,也觉得不错。”

“人真的可能需要在年轻的时候、在少年时代被认可。我很幸运,对我的认可来得足够早,可能这种认可在别人看来是微不足道的。”笛安是从这时候开始觉得自己是可以写作的,但她决定要成为专职作家,是在《西决》出版之后,“因为版税收入可以维持一个比较好的生活。”

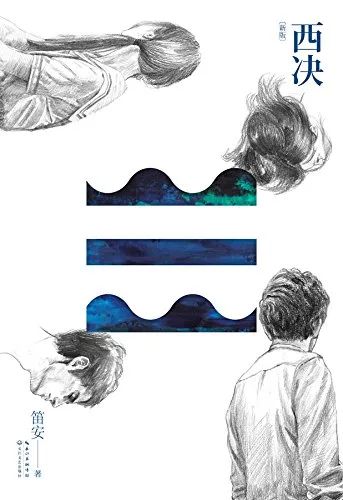

《西决》

作者:笛安

出版社:长江文艺出版社

出版时间:2015年7月

《南音》

作者:笛安

出版社:长江文艺出版社

出版时间:2015年7月

首先我想要了解自己是一个什么样的人,然后我想要了解为什么其他人是这样想事情的,最后就想知道这个世界为什么是这样的。

《西决》在2009年3月出版,首印20万册,总发行量超过100万册,这部17万字的小说从家族视角出发,讲述了郑氏家族中生活在不同家庭的三个堂兄妹郑西决、郑东霓、郑南音在成长过程中,交织在一起的兄妹亲情、家庭矛盾、坎坷爱情等一系列故事。《西决》同它的续集《东霓》《南音》被称为“龙城三部曲”。2012年,笛安凭借“龙城三部曲”580万元的版税,在中国作家富豪榜排到第11位。

决定要成为专职作家了,可与此同时,她却发现写作并不如她当初想象的那样容易,其实在写《西决》的时候,她就已经意识到了这一点,“就是写不出来。”在那之前,笛安从没遇到这样的问题,“有一段时间,只要有一个概念,我就可以写一篇小说,那个东西就像是流出来的。”长篇小说《告别天堂》20万字,她只用三个月就完成了。

如果说写“龙城三部曲”是笛安经历的一个瓶颈期,那么《南方有令秧》的完成则意味着这个瓶颈期已经过去。《南方有令秧》写的是明代一个十六岁成为孀妇的女人(令秧)处心积虑想要获得贞节牌坊的故事,“一个守寡的妙龄女子,在四百年前的命运,就只剩下了拿牌坊这一条路。我想写一个女人在这么严酷的条件下如何试着去掌握自己的命运,这对于一个女人来讲是非常有意义的。”

小说出版后,笛安接受记者李唐采访时说,她对于小说的理解变了,“我曾经认为一个小说首要的任务是表达自我,而在瓶颈期时我知道不是这么回事儿。‘自我’这个东西最终会越来越淡化,越来越不重要,我认为一个人要是写了一辈子还觉得表达自我最重要,我会觉得他没有长进。那个就叫‘我执’。虽然每个作家都是以‘自我’为中心在画圆,但随着圆的半径越来越长,自我的中心也越来越可以忽略不计。”

回顾自己的写作道路,笛安说当初选择作家这个职业,有一部分原因是对自己有一种好奇心,“首先我想要了解自己是一个什么样的人,然后我想要了解为什么其他人是这样想事情的,最后就想知道这个世界为什么是这样的。就是这样一步一步的。”

书都 X 笛安

书都:跟以前的作品比,《景恒街》的故事要更接近当下的都市生活,写了投资圈、创业者。

笛安:“龙城三部曲”写的也是现代故事,但是放在十年前、二十年前好像也都能成立。写《景恒街》时,我不是刻意地要契合某个职业、某个群体,没有这么想过。我当然可以写北京两个老师谈恋爱的故事,它也是一个北京爱情故事。但是我在想有什么东西能够给这两个人一个外壳也好、一个角色也好、一个标签也好,让人一看就知道你说的是现在的事。

书都:您在后记中写道,是深夜在机场高速上听到电台播放的歌曲《如果你在就好了》以及特稿《入侵的消息已经被证实——资本寒冬、创业与我们时代的年轻人》让您有了创作《景恒街》的念头,从开始构思到动笔写作,做了哪些准备?

笛安:我就想要写一个爱情故事。我跟几个投资圈的朋友隔三岔五地聊天,聊了差不多半年时间。我那些朋友以为我想要听那些比较兴奋、狗血一点的故事。其实当时我也不知道自己要写什么,我就说这些我先不要,你就跟我讲讲你每天都在干什么,你对你的工作是怎么理解的,你觉得你是在做什么。后来慢慢放松了之后就会聊很多其他的。但这些其实都是背景。

书都:您曾在接受采访时说过,在故事的主要冲突定下来之后才会动笔写。

笛安:爱情故事的冲突就那几件事,两个人情感的走向其实也都差不多,为什么会有感觉,为什么会暧昧,为什么会怦然心动,为什么又不行,在一起又出现了什么阻碍,谈恋爱还不就是这几件事。所以,爱情无聊就无聊在只有那个当事人觉得有意思,就是你自己去谈的时候你就觉得非常有意思,但别人可能不觉得。

在这个过程中,问题就不在于冲突的大小或者其他的什么东西。我就在想,如果爱情是故事的一条线,那另一条线应该是什么。很多好看的爱情故事,它的旁边是有一条辅线的,比如说《甜蜜蜜》,其实是在说内地人去香港的故事。实际上,所有的爱情故事之所以动人,是因为另一件事,在那件事里面它有时候会动人,能够成立。所以我觉得旁边的那件事也得当回事来写。

书都:就是投资、创业这些事?

笛安:我其实觉得是奋斗,是一个人的奋斗和成功的关系,他们是干什么的不重要。

书都:如今您是一个四岁孩子的母亲,对您来说,这一身份转变给创作带来了哪些影响?

笛安:已经四岁半了。我自己没有觉得,但是每个人都说我当了妈妈以后变了。我有一个朋友就说你第一次写了一个女主角,让我觉得她是一个正常人。我知道他在说什么,可能曾经那种非常激烈的东西没有了,至少变少了。

灵境(《景恒街》女主人公)身上有很多普通女孩子的弱点。东霓不一样,虽然她只是一个咖啡馆老板娘,过得也不是那么好,只是一个单身妈妈,但是她身上有一种光芒,让所有人都知道她不是个普通人。我那个朋友提醒了我一句,我觉得是有道理的。可能真的是有了小孩以后,你对很多事情的看法会改变,故事后边那个叙述者的人格也会有变化。

书都:变柔软了吗?

笛安:不是柔软,是变得平静了。因为小孩最害怕的就是情绪不稳定的大人,你可以高兴可以不高兴,但是对于小孩来说,最怕的就是你一下高兴一下不高兴,她不知道为什么,这个对于小孩来说是最可怕的事。所以我觉得跟小孩相处的过程真的是一个修身养性的过程。最后你的情绪会变得很少。

书都:在现实生活中,考虑到孩子或其他的,会有意识地控制自己的情绪,在写作中会不会反而能更好地释放?

笛安:我跟我的小说之间不是这样的关系。小说永远都不是我用来报复生活的工具,所以我的小说永远都不是我对生活有什么不满,然后想要寄托在小说中。我始终会跟刚刚写作的人讲这件事,我就说我不管你写什么,你愿意写什么,那是你的自由,但我不希望你觉得写作是你报复生活的工具。如果你是有什么不满,然后借小说来逃避,我觉得这样的关系是不能长久的,就是你跟写作这件事之间的关系不会长久。

书都:您怎么界定您跟您的创作之间的关系?

笛安:阶段性的会有任务。对于我来说,写一个小说真正的任务就是去构造另一个世界,虚构你总是有任务的嘛,每本的任务是不同的。但你在完成这个虚构时跟你对生活的不满没有什么关系。每个故事要完成它,要让它合理是很不容易的。

书都:您曾说过,阿莫多瓦和英格玛•伯格曼的电影在您19到21岁的时候,对您写小说的影响特别大。

笛安:伯格曼对我的影响超过很多的作家,我看伯格曼的作品的时候还很小,19岁到21岁期间密集地看过,我就觉得他真的讲出了那种沉睡在我心里、我不敢相信能被写出来的故事,他让我知道原来真的有人可以完成。

那时候我其实是一个非常宅的人,能不出门就不出门,我就想如果我要写故事我就写一个所有事情都发生在室内的故事。所有的事情发生在室内,所有的冲突都发生在人和人的内心。真的可以,《喊叫与耳语》《秋日奏鸣曲》,这些都做到了。你看英格丽•褒曼、丽芙•乌尔曼演的那对母女,累积了几十年的怨气最后终于爆发,那时候你就会觉得这个电影真的就是发生在这个家里、这个房间里的。追问追问追问,把每一个人逼到极致的追问,这个当时让我印象特别深。

很多给过我影响的大师作品,都是一种鼓励性的,它们让我觉得我曾经相信的故事是可以被写出来的,而且是非常好的。就是说我相信的事情其实是对的。包括阿莫多瓦也是一样,他给我的影响可能更多的是在人生方面,就是你想要成为一个什么样的女人,这个是我在《关于我母亲的一切》那个电影里面看到的,那就是我想要的,就是那个妈妈,就是那种女性,我觉得她是我心中比较完美的女性。

书都:对您影响比较大的作家、作品有哪些?作家张抗抗曾拿您的作品跟张爱玲的作品做过对比,说张爱玲的创作是冷的,您的是暖的。您怎么看?

笛安:张爱玲对我的影响是在很多具体的事情上,比如说写作技巧,无形中会产生影响,这个我就不举例了,但确实有。我看她的书看得太早了,十二三岁的时候,那时候我还不太理解她的故事在说什么,我就记得她怎么处理这个场景,怎么从一个人过渡到另一个人。那是我第一次看到一个人这样写书,主要是那时候阅读量少,你看到一个人这样写书就会印象很深刻。我其实不觉得她冷,我觉得世界在她眼里就是那样的,她只是在如实地做一个描述。

书都:您好像很喜欢俄罗斯文学?

笛安:其实我就喜欢陀思妥耶夫斯基。也算是吧,俄罗斯文学对我的影响蛮大的,准确地说,是19世纪的俄罗斯文学。

书都:是受到父母的影响吗?

笛安:我妈妈很喜欢19世纪的俄国小说。

《南方有令秧》

作者:笛安

出版社:长江文艺出版社

出版时间:2014年11月

原文摘自《书都》2019年3月 总第23期

《书都》2019年3月 总第23期现已上市,

进入“书都”微信公号即可购买!