奥诺尔事件:西伯利亚流放史上最黑暗的事件之一

编者按:本书是俄国流放制度的溯源之作。沙俄时期的西伯利亚流放制度有诸多手段去惩罚流放犯。例如鞭打犯人的武器主要有三种,其中最具威慑力的是皮鞭,这是一种生牛皮鞭子,被一个铜环连到编结而成的皮质鞭子上(近一米长),皮质鞭子又被按在长长的木柄上。当熟练的行刑者用力挥舞皮鞭时,每一下抽打都能揭掉受刑者的一层皮。第二位的是鞭子(lash),第三位是桦树条,除了肉体折磨之外,还有环境极为糟糕的惩罚牢房来限制自由,这样的牢房像石洞一样,不见天日。有的罪犯会被拴在独轮手推车上,“他们要一直拖着车四处走动五年或者十年”,这样极为严苛的受刑环境除了给犯人们带来折磨之外,也会导致极为绝望凶残的行为。

但是最大的丑闻还是来了。1892 年,西伯利亚流放史上最黑暗的事件之一—“ 奥诺尔事件” —开始走进公众的视线。阿林比·汉诺夫是萨哈林岛雷科沃监狱里一个不识字的监督人,他负责监督建造一条穿过密林和沼泽的新路,这条路将把萨哈林岛中部偏远的奥诺尔定居点和该岛的南部联结起来。他手下的五百名罪犯分到了极为艰苦的任务:拔除灌木,砍伐树木并将其连根拔起,建筑堤坝和搬运泥土。冬天,他们在萨哈林森林刺骨的严寒中冻得瑟瑟发抖;夏天,成群的蚊虫不停叮咬他们裸露在外的皮肤。正如多罗舍维奇后来评论的那样,“ 驱使人们像那样工作需要超自然的力量。监狱当局在高级监督人汉诺夫身上……看到了这种超自然的力量”。汉诺夫原是一个在卡拉金矿服刑的苦役犯,后被转移到了萨哈林岛,他是一个品格值得怀疑的人。

1892年2月至12月,226 人逃离了施工现场,另有 70 人神秘地死亡。1892 年,洛巴斯医生被分配到蒂莫夫斯克地区医院,他抵达萨哈林岛时,关于奥诺尔定居点极端残忍的传言正在流放者当中传播:

监督施工的看守,特别是高级监督人汉诺夫,正在把罪犯们饿死,用不发放面包配给的方式惩罚他们,用超负荷的工作把他们累到筋疲力尽,让他们遭受最可怕的鞭打和折磨,这些做法经常造成罪犯死亡。据说这些苦役犯会饿得去偷同伴的面包。情况变得十分危急,罪犯在睡觉前会先把自己的面包埋在地下,然后躺在上面,这种做法也没有多大用处,因为他饥饿的同伴会在他的身下挖坑道,然后成功偷走藏起来的面包。饥饿会驱使苦役犯谋杀自己的同伴,吃他们的肉……为了逃避奥诺尔定居点的工作,这些人会砍断自己的手脚,他们会供认自己并没有犯下的谋杀案,为的是能被囚禁起来……还听说,在这个定居点附近,弃尸的腐臭味弥漫在空气当中。

洛巴斯调查了在奥诺尔定居点死亡的70名苦役犯中的一些人的验尸报告,发现许多报告都是捏造的。医生们没有看过死者的尸体就确定了死因,甚至有些情形明显是暴力致死的情况,他们也没有实施验尸。洛巴斯发现,这些医生的结论是“疏忽对待非常重要的法医问题”的证据,甚至是“蓄意隐瞒和遮掩事件的真实状况”的证据。汉诺夫自己的报告是一连串不幸的事件:5月27日,奥尔基—阿加—马梅德—可西里被他的几名同伴谋杀;第二天,苦役犯阿布登科夫被一棵倒下的树砸死;两天之后,苦役犯沙里布科夫在晚饭后突然死亡; 6 月 29 日,奥尔基·侯赛因·基扎克不知被何人殴打致死;7月1日,安东·卡因安茨基死于疲惫和癫痫;同一天,米津·特罗菲姆死于肺炎;7月7日,阿威廉·别雷死于痢疾;7 月 11 日,尼基塔·茹拉夫廖夫死于心脏病;7月30日,阿里·梅沙迪·艾哈迈德因为吃了毒蘑菇,死于食物中毒。列表还很长。洛巴斯因为自己所发现的情况而感到震怒:

在奥诺尔定居点,几乎每天都有苦役犯死亡,其中许多人过早地死去了,在大多数情况下, 他们的死亡是极为可疑的。然而当局对此置若罔闻。在收到监督人送来的关于苦役犯死亡的报告时,官员只是匆忙地给医生写了一个指示,要求医生确定死亡原因,如果必要,就对某个离奇死亡的苦役犯进行尸体解剖……总而言之,监狱当局和医生坐在距离这些可怕的人类戏剧现场数百千米远的办公室内,只是写上几封信、一些官方的答复。医务助理和监督人非常了解官员的态度,只管照他们的态度行事,与此同时,苦役犯却为繁重的工作痛苦呻吟,食不果腹,因疲惫和鞭打而死。

多罗舍维奇采访了一些“奥诺尔事件”中的食人者。其中一个人叫帕维尔·科罗卡索夫,他曾和另一名饥饿的苦役犯一起逃离修路现场,后者在逃跑途中死了。科罗卡索夫后来被捕,身上带着一包半熟的人肉。他承认自己把肉剁成了小块,然后把肉烧焦了,以便于保存,但否认自己既杀了自己的逃犯同伙,又吃了他的肉,其他苦役犯不相信且嘲笑了他的话。他声称自己只是在假装嗜食同类,这样就可以被监禁起来,不用再返回奥诺尔施工现场了。这些震惊的苦役犯必须克制着不以私刑处死他,他们强迫科罗卡索夫在他们面前吃人肉。其他被怀疑嗜食同类的罪犯遭受了残酷的鞭打,有时鞭打甚至是致命的。苦役犯后来通过歌曲使奥诺尔定居点的恐怖被后人铭记:

当我们从秋明出发的时候,

我们吃鹅,

但当我们来到了奥诺尔,

我们吞咽的是人!

尽管有一系列官方调查,但汉诺夫仍然因证据不足而继续任职。然而,有关奥诺尔定居点残暴境况的故事开始传了出去。1893年夏天,克拉斯诺夫从萨哈林岛返回,开始在受欢迎的杂志《本周图书》上写关于“奥诺尔事件”的文章。契诃夫也在他的小说《萨哈林岛》中提到了这个事件。西伯利亚新闻界开始刊登这个故事。洛巴斯的熟人撰写的两篇文章于 1893 年秋天出现在了报纸《符拉迪沃斯托克》上,到了1894年2月,《伦敦晚旗报》和《纽约时报》也报道了这个故事。《纽约时报》的文章《俄国恐怖事件:罪犯模仿嗜食同类的杀人行径且急于求死》说道:

调查委员会关于萨哈林岛奥诺尔罪犯站点的调查,揭露出了多起无情鞭打的事例以及手指和手臂被刀砍下的事例。饥饿引起的嗜食同类是常见事件。经常有人实施谋杀,然后嗜食同类,他们仅仅是带着一种招致处决、结束凄惨生活的想法……1892年,一连串带着残尸的护送队伍从奥诺尔前往官员们的驻地雷科夫斯科耶。未经任何调查, 这些尸体被立即埋葬。 雷科夫斯科耶的两名医生都从未去过奥诺尔。

“奥诺尔事件”不仅暴露出了某一个人的暴虐,而且暴露出了萨哈林刑罚殖民地管理机构中整个官僚体系的无能、冷漠和腐败。这是对整个流放制度的严厉控诉,这样的恐怖事件竟在萨哈林岛管理人员的眼皮底下发生。

鞭子、铁链和单独监禁支撑着西伯利亚刑罚殖民地和监狱的权威和权力,它们是一个虚弱的国家的拙钝工具。野蛮和恐怖不是惩戒和正义的代用品。由于无法改造流放者,国家依靠野蛮的惩罚来约束他们。在一个腐败且报复心重的官员和行刑者享有极大酌处权的世界里,法律与专制之间的界限虽说不上看不见,但一直模糊不清。对囚犯他们自己来说,有选择性的执法显得很随意、无法预测。在旁观者看来,这些惩罚激起了反感。

到19世纪末,肉刑越来越被看作前现代历史的可耻残余,它引起了那些见多识广、坚定自信的受过教育的公众更加强烈的谴责。对很多人来说,手持鞭子、居高临下地站在趴在地上的流放者旁边的残暴行刑者的形象很快成了专制政权的一个象征。

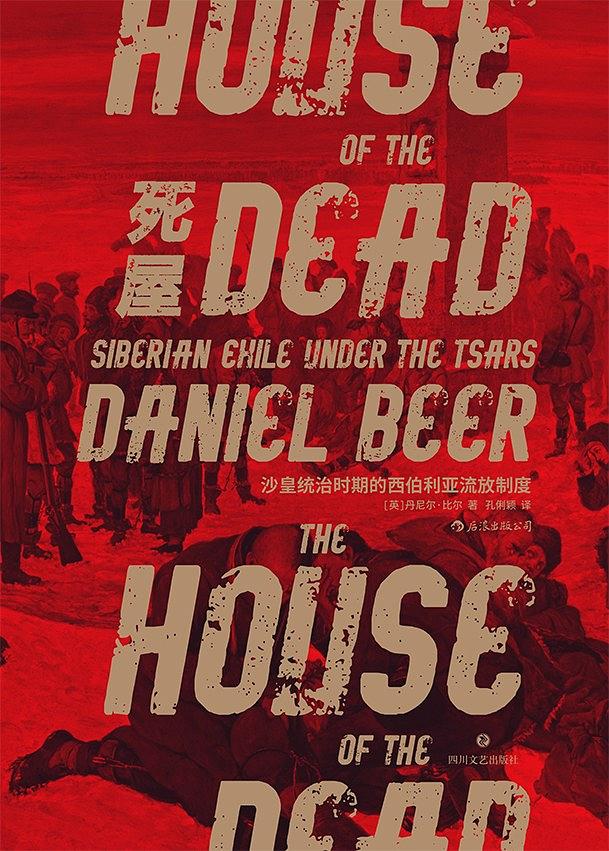

作者: [英]丹尼尔·比尔

出版社: 后浪丨四川文艺出版社

译者: 孔俐颖

出版年: 2019-6