熊国祯先生的“编辑风尚”

熊国祯先生1966年从北京大学古典文献专业毕业后进入中华书局工作,曾经担任中华书局副总经理、副总编辑,2004年荣休。现在的他仍在发挥余热,一如既往支持中华书局,主要承担一些重点图书的审读以及编校质检工作。

我曾两次见到熊国祯先生。写下这些文字,一则为着激励自己,廖记几笔存之;一则为着与编辑同行分享前辈出版人时刻不忘提携后辈的良苦用心和高风。

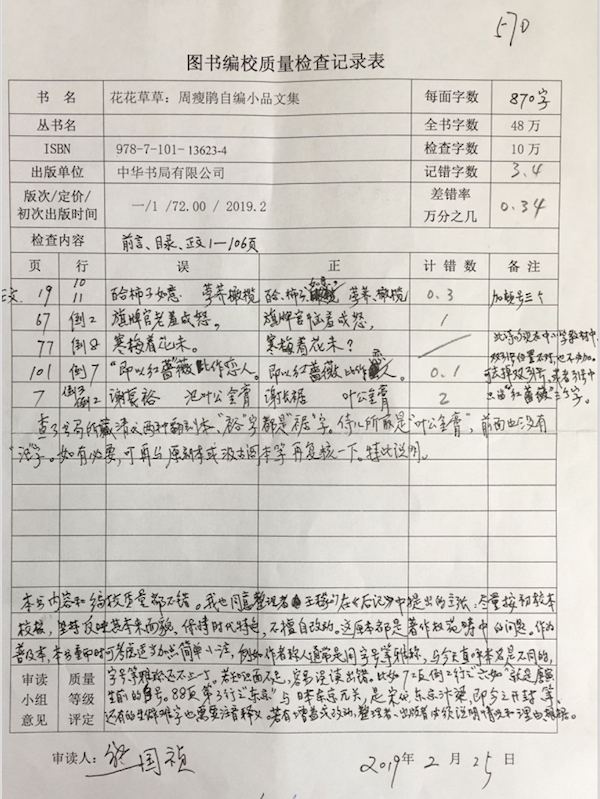

图书编校质检记录单上“多余的话”

说起来,第一次见面的情形非常具有画面感。那是去年5月,中华书局组织团建活动,上海公司全体出动了。考虑到这是第一次在书局集体亮相,实属难得,书局领导安排了一次与相关业务部门直接沟通交流的宝贵机会。清楚地记得,那是510会议室。刚进门,就碰到一位穿着朴素的老者。同事介绍,这是熊先生。当时心里一闪而过的念头是,哦,原来就是那位经常给我们成书质检的熊国祯先生啊。

当时对于他老人家的认识,仅仅限于他是中华书局退休的副总编辑,我们经常能在编校质量检查记录单上看到他那工整漂亮的签名。于是,赶紧上前自报家门打招呼,接下来,熊先生的回答让我至今难忘:“哦,胡正娟啊,你好!最近有点儿对不住你啊!”我一脸茫然,因为人多,会议又马上开始了,当时微笑着客气地回应了下,就这么懵着找个座位坐下了。心里还嘀咕着说,这是哪儿的话,怎么头一遭就来个“对不住”,受不起啊。

会议的间隙,我就收到了这份“对不起”。当编务与质量控制部同事把《不只中国木建筑》的成书质检单递给我时,我立马就明白了。熊先生对于自己的这个本职工作,切切实实地幽默了一把。

说起编校质量检查记录单,在上海公司,我是非常具有发言权的。这两年我真的是很“幸运”的,每年都会有那么一两种新书被抽检到。勉勉强强,趔趔趄趄,质检单质量等级评定一栏总能混个“合格”,审读人的签名也多是“熊国祯”三个字。而我对于熊先生的认识最初就是从这个表单开始的。

熊先生质检单与别人的是不一样的。一般的质检单,仅仅是关注图书的编校方面的问题,别无其他,而熊先生的质检单在此基本职责之外,还会有一些阐释,说明改正的理据。比如《不只中国木建筑》第146页中有一处引文:“防之俗作坊。(《说文解字》)”熊先生质检记录是这样写的:

防之俗作坊。(《说文解字》)

这五个字是清人段玉裁注中的话,不是许慎的话。引这五个字,与作者下文所述也连接不上。许慎说:“防或从土。”段玉裁注接着说道:“俗字所由作坊也。俗又以坊为邑里之名。”建议赵广超先生可以改引这一段引文及注。

在这段说明文字中,熊先生在指出错误的同时还提出了一些优化的建议。这个建议无论是对于图书还是作者都是促进。当然对于作为责任编辑的我来说,也是一个极大的触动,更是一种深刻的感动。事后,我看了自己的审稿记录,这条引文是核实了的,只是当时单纯关注了引文的正确性,忽略了所标注的文献出处的谬误,处理书稿的敏感度还是不够好。另外,处理书稿更多地关注了编校质量的基本面,忽略了一些深层次的优化,而这正是一个优秀编辑必备的职业素养之一。

最近一次被成书质检是2019年2月25日,检查的是2月新书《花花草草:周瘦鹃自编小品文集》。在这张编校质量检查单中,编校质量检查记录中的一处,犹可见熊先生的严谨、谦逊之风。是书第7页倒数第二行及第三行:

传说谢长裕见凤仙花,对侍儿说:“我爱它名称,且来变一变它的颜色。”因命侍儿去取了一种氾叶公金膏来,用麈尾蘸了膏,向花瓣上洒去,折了一朵,插在倒影三山的旁边;明年,此花金色不去,都成了斑点,粗细不同,俨如洒上去的一样,即名此花为倒影花。

此段文字中,熊先生标记有两处错误:一,“谢长裕”当为“谢长裾”;二,“氾叶公金膏”当为“叶公金膏”。担心自己手边所参文献不能力证此两处确系错误,他特地于此条记录之下作了说明:“查了书局所藏清代两种翻刻本,‘裕’字都是‘裾’字。侍儿所取的是‘叶公金膏’,前面也没有‘氾’字。如有必要,可再与原刻本或汲古阁本等再复核一下。特此说明。”

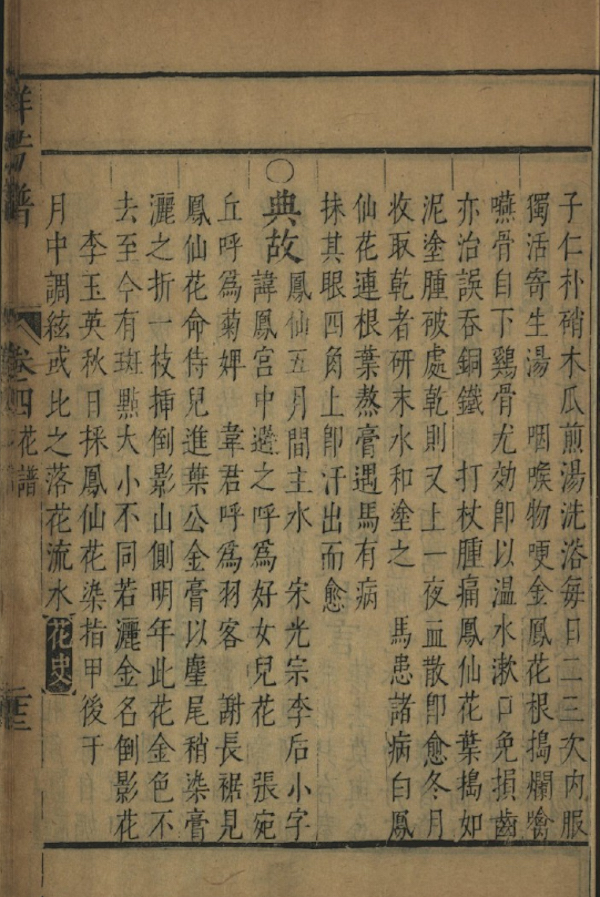

原《花史》:谢长裾见凤仙花,命侍儿进叶公金膏,以麈尾稍染膏洒之,折一枝插倒影山侧。明年此花金色不去,至今有斑点,大小不同,若洒金,名倒影花。

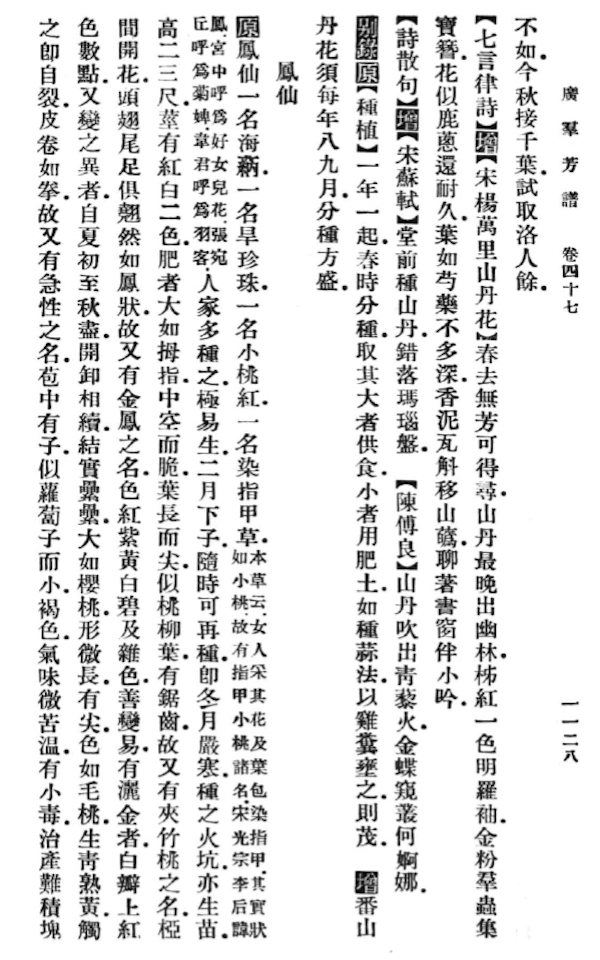

若是以《广群芳谱》为准,熊先生所提两处确系谬误。

转念一想,《广群芳谱》是康熙四十七年敕撰,汪灏增删、改编、扩充明代王象晋《群芳谱》而成,是不是有这种可能性:《广群芳谱》抄错了呢?带着这样的疑问,我又去查了《群芳谱》卷四《花谱》“凤仙”条,其中“典故”下著录了此段内容,与《广群芳谱》并无二致,遂排除了这种可能。

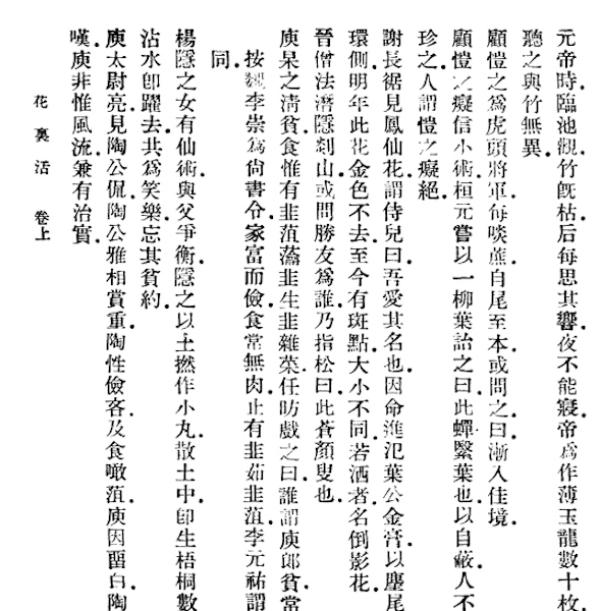

那么是不是还存在另一种可能性呢?无论是《群芳谱》,还是《广群芳谱》,著录此段典故皆出自《花史》,这样看来,《花史》当为第一手文献,是否传抄过程中衍生错误呢?明吴彦匡所撰《花史》,《四库全书总目提要》著录为十卷,因版本稀见,未曾查到原书,难以确认。但是又查到明陈诗教《花里活》(丛书集成初编本)中对于此段亦有著录,确系“谢长裾”,但“叶公金膏”前确有“氾”字。

辗转查核至此,可以确证的是“谢长裕”当为“谢长裾”,至于“叶公金膏”前是否有“氾”字,囿于文献欠缺,还有待于进一步查考。但是对于我来说,正是因为熊先生的这一段表述,才激发了我对于此问题的不断求索。在我看来,这一点启发的意义远远重于“氾”字的有无,它促使我在这个问题上不断求索,同时也让我在今后编辑道路上走得更远。

更让我感动的地方还在于,熊先生在质检单的下方缀了长长的一段评语:

本书内容和编校质量都不错。我也同意整理者王稼句在《后记》中提出的主张:尽量按初校本校核,坚持反映其本来面貌,保持时代特色,不擅自改动。这原本都是著作权范畴中的问题。作为普及本,本书重印时可考虑适当加点简单小注,例如作者称人通常使用字、号等雅称,与今天直呼本名是不同的,字、号等等雅称还不止一个。若知识面不足,容易误读出错。比如72页倒2行之“六如”就是唐寅生前的自号。88页第3行之“东京”与日本之东京无关,是宋代东京汴梁,即今之开封等。还有的生僻难字也需要注音、释义。若有增益或改动,整理者、出版者必须说明情况和理由根据。

犹记得当初接到这张表单时候的心情,一则喜,喜的是编辑工作得到了熊先生的肯定,“内容和编校质量都不错”这样的评语在我所接到的质检单中是极其珍贵的;二则还是喜,熊先生肯定了我和整理者王稼句先生处理本稿的原则;三则仍是喜,熊先生对书稿提出了更高的要求,因为是普及本,我们更多地要从大众读者的角度来完善书稿,增加其附加值,以减少阅读的障碍,增加和丰富读者的知识面。

编辑风尚:“舍己从人之雅量”

这次熊先生连同书局编务与质量控制部两位同事一起莅临上海公司,就图书的编校质量问题与编辑们畅谈交流,目的是如何能有效提升编校质量。在这次交流会上,熊先生并没有说更多关于编校的细节,而是与大家分享了自己的从业经历,娓娓而谈,现场听来有如沐春风之感。

熊先生说,中华书局当初就是从上海搬迁到北京的,上海是他心里一个非常向往的地方,可以说是出版圣地。1942年出生的熊先生,于今已经77岁高龄了。对于这次出差,他笑称:“七老八十的人了,还有出差的机会,坐在火车上竟然有一种天上掉馅饼的意外之喜。当天听到这个消息,差点儿睡不着觉了。虽然睡商很高,但是激动起来还是不行。”你看,熊先生还是紧跟时代潮流的,连“睡商”这个词儿他都了解,开场就来了这么一个自我调侃,一下子把大家的紧张气氛给缓解了。

因为跟我们编辑不熟悉,所以熊先生就从自己的从业经历谈起。熊先生自称是“文学青年”,1961年考上北大中文系,满心想着可以学文学创作了。结果进了校门,就被系主任杨晦先生泼了一盆冷水,中文系不是培养作家的,是培养文学理论家,搞理论批评的。加上自己当初报到比较晚,文学专业都报满了,只剩下汉语言文学和古典文献两个专业了。1959年成立古典文献专业,是专为中华书局培养编辑的。熊先生最终转到了古典文献专业。当时中华书局总经理还到学校给同学们讲课,讲办这个专业的原由,中华书局是干什么的,将来毕业做什么的。自此以后,熊先生就把自己定位是中华书局的人了。他是这么想的:专业方向定下来后,若是心里还想着别的,就会格格不入,学也学不好,将来的方向也定不下来,还不如自觉自愿地做一名未来中华书局的编辑。

当然,他也是这么做的。除去中间辗转动荡的岁月里,由不得自己的选择外,1971年熊先生开始做历史知识读物的编辑工作。当时工作非常认真,自己也非常自信,工厂又急着印,熊先生连夜下厂校对,看了两遍,觉得没有问题了。书印出来,老校对一看,问题大了。书荒的年代,随便一本书的印量都是以万册为单位的。怎么办呢,当时陈原先生提出,加印勘误表。三十万册图书,一本本往里面加勘误表。老一辈的出版家就是这么认真,一发现错误,就要改正,不能任其自流。这对于熊先生是个非常大的教训,也提醒自己今后的编辑工作应更谨慎。在我现场听来,虽然讲的是熊先生自己的事儿,但是于我们今天也同样有着很好教育警示作用。编校质量是个大事儿,来不得半点儿马虎。此后熊先生扎根中华书局,服务中华,无论其间经过的岁月多么艰难,都没能动摇他对中华书局的这份忠诚。他说,自己是中华书局的“勤杂工”。

谈到我们,熊先生说,上海公司对于书局来说,是个试验田,业务上遵循书局的传统,产品线也越来越清晰,一直专心做业务,也做得非常好。2016年到现在做成书质检,以书识人,看了不少聚珍版的新书,对这个团队印象很好。“在枯燥的古籍图书质检工作之外,我是有一定的选择的权利的,每次选都是选中了聚珍的图书,真是缘分。这些书看完之后非常愉快。既有很深厚的文化底蕴,而且深入浅出,写得比较活泼,有朝气,有时代感。在强调传统文化的大形势下,我们应该有时代特色,把中华文化的根即优秀的传统文化培育得更发达。只有这样才能够吸引外来文化。我们在做传统文化图书的时候,尤其要注意这一点,不能搞偏了,要有自己的坚定立场。有人强调传统文化的时候,我们不能过分;有人忽视传统文化的时候,我们也不要没有信心。”

为了给大家鼓劲儿,熊先生拿出了早已准备好的大礼——给上海公司题了两幅字:

编辑风尚:

舍己从人之雅量,呕心沥血其忠诚。

中华书局熊国祯敬题 二〇一九年五月

与聚珍人共勉:

千里远行脚下始,百年精品手中忙。

二〇一九年五月熊国祯敬题 北京中华书局

他说,编辑一定要有无私奉献的精神。书是作者的,但书的成型更多的是编辑的功劳。编辑含量不同,书稿的质量也会有差别。好编辑是会把作者的书稿当成是自己的去看待,尽心尽力,想方设法,刻苦钻研。凡事成都是日积月累的结果,非一蹴而就,所以要经常有意识地多方面训练自己,对自己要有要求。熊先生现身说法,举了自己当初练习书法的动因。2005年在岳麓书社举办古籍社长年会,签到时,大家都推熊先生先签。现场没有准备硬笔,而熊先生不会写毛笔字,大家又非等着他签后才签,那情形是很令熊先生感到尴尬的,他说,真是太丢份儿了。最后是辽海社的徐彻先签才解了围。其时,已经63岁的熊先生,距离退休也没两年了。回去之后就下定决心学写毛笔字。在报纸上练习,家里拉根绳儿,把写好的字挂在上面,看着琢磨,为此还被夫人和女儿戏谑是“挂屁帘儿”。就这么着,天长日久,渐渐有点儿样子了。“一件事儿要是想到了的话,就要下定决心去做!而且目标要高,更要持之以恒地坚定地往前走!”熊先生如是说。

那天交流之后,我才知道,编校质量检查的记录单上的那些“多余”的评语,并非是质检的应有之义。这些评语是有着熊先生的“小心思”在其中的。他说,我非常喜欢读上海公司的图书。读了之后,就会有一些想法,希望能跟编辑交流。但是之前没有机会,所以就想着通过这种方式。反正,编辑总是会看到的。闻听熊先生这么说,心底里涌起的都是汩汩暖流。得先生如此深沉而柔软之教诲,“云胡不喜”!