从玛戈王后到巴黎解放,巴黎圣母院何以成为法兰西民族圣殿

巴黎这座大教堂,维克多·雨果赋予了她宗教层面之外的意义,使她成为最受欢迎的象征符号。自中世纪以来,她经历了首都历史上所有的动荡,见证了她的辉煌与没落。

无论是否了解法国历史,对于任何一个喜爱她的人来说,这都是一个具有象征意义的恐怖时刻,一个历史性的大事件,一场噩梦般的可怕景象。这是一个国家的心脏在亿万人类的眼前燃烧,而这些人有的曾作为游客,在她的殿堂中信步游览,在古老的石柱和蕴含着无数奥秘的祭台间穿行,为弥漫在空气中的庄严气氛,为高耸的拱顶和华美的玫瑰窗而赞叹。巴黎烧了吗?从隐喻意义上来说,是的。在浓烟环抱下,这场无情的大火如同一出痛苦的大戏,一旦上演便难以遏止。

着火的屋架所支撑的,不仅是神圣的穹顶和傲立的箭矢,也是法兰西身份认同中重要的一部分,其中充塞着来自学校课本与神话传奇的记忆,查理七世和圣女贞德,亨利四世与波舒哀,从大革命到两个波拿巴,巴黎解放、克洛岱尔、贝当元帅、戴高乐将军,特别是在大众文化中,还有卡西莫多、弗罗洛和艾丝美拉达,雨果小说的主角,令石质丰碑荣耀倍增的纸质文化丰碑。

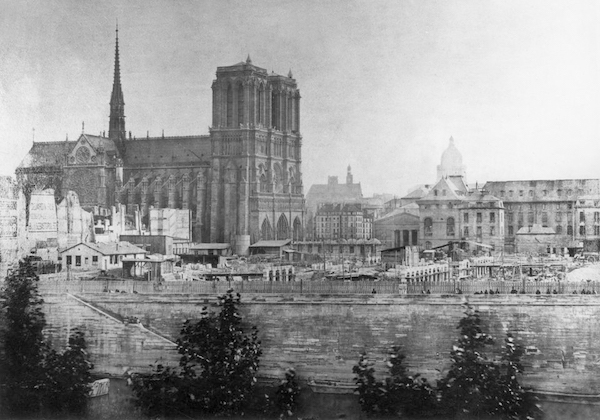

如伟大的雨果笔下所写,巴黎圣母院最初意味着残暴横行的中世纪。她曾受到不公正的鄙视,历史学家为其正名,才逐渐为大众所推崇,甚至掀起了强烈的信仰狂热。她背后的血腥权谋堪比《权利的游戏》,苦难与杀戮使人不相信天国。这艘在停驻首都平民区核心的石头巨舰变得家喻户晓。在这座曾建立起卢泰西亚古镇的城中岛上,权势滔天的教会为他们统御欧洲的上帝建起了这份石头的祭礼。坐西朝东,同许多大教堂一样遥望着耶路撒冷,厚实的双塔,巨柱林立的中殿,玫瑰花窗照亮的耳堂,如船艏般伸向塞纳河的祭坛,高耸入云的尖顶俯临基督教的巴黎,成为天主教无上权力的化身。围绕在她周围的,是摇摇欲坠的棚屋和习惯与不幸为伴的贫民们,他们艰难地在滴水兽和圣徒像的阴影下,祈求所圣路易带回的耶稣荆冠等圣物神秘力量的庇护。大教堂的石壁之内,接纳各式各样的人,有信徒、有钱人、贵族领主,也有堕落的恶人、被驱除的人、一贫如洗的穷人。人们常以为那些墙壁是铅灰色的,其实只是曾经金光熠熠的壁画都被时间磨灭了,而随后的时代认为宗教本该这样严肃简朴,就再未被修缮恢复过。

在这座活的博物馆里,重大事件鳞次栉比地紧密相随,标记了共和国历史课本上的各个时刻。在与教皇的战争中,美男子菲利普(腓力四世)在这里召开了第一次全国三级会议;百年战争期间中,法国与英国的的小国王查理六世在这里接受加冕,就像后来的玛丽·斯图亚特(玛丽一世)一样。夺回被占领的王国之后,查理七世在这里庆贺他的首都从英国人和勃艮第人手中回归,在这儿第一次唱响《赞美颂》(Te Deum),此后一路高唱凯歌。他还召集教会审判,为在鲁昂被处以火刑的贞德平冤昭雪。玛戈王后与纳瓦尔的亨利举行婚礼,胡格诺派教众在典礼期间驻留在此,直到六天后这场寻求和解的联姻演变成血腥蜜月的圣巴托洛缪大屠杀。随后又是一次为路易十四的婚礼而吟唱的《赞美颂》,以及波舒哀为大孔代亲王之死而做的庄严演说。

拿破仑也是在这同样的地方加冕,从教皇手中取过皇冠戴在自己头上,再为约瑟芬戴上后冠,这一幕被大卫的画笔永远记录下来。他的侄子拿破仑三世在此与皇后成婚,之后又为太子施洗。在此期间,大革命的历史曾昙花一现地将这座大教堂改造成“理性的圣殿”,将教会变成粮仓,将钟融化去铸造大炮,抛弃基督教信仰的尝试最终却归于徒劳。

占领时期的至暗时刻:贝当元帅在1944年4月在巴黎人的欢呼声中受到红衣主教苏哈德庄严地接待。光明时刻到来,巴黎解放从在教堂前的广场开始,1944年8月24日,德罗纳上尉的装甲车在一群西班牙共和党人的簇拥下,先是占领了警察局总部,随后是几步开外的市政厅,而这场起义最后的高潮,就是戴高乐将军与“自由法国”和抵抗运动的领导人一起来到大教堂内,在管风琴伴奏下一起高唱《赞美颂》与《马赛曲》。据记载,就在他们进入教堂的那一刻,屋顶上还有狙击手伏击下面的人群,而戴高乐将军仍保持挺立姿势,沉稳缓慢地步入正殿。

仍然是在巴黎圣母院,克洛岱尔说自己在一根立柱后找到了自己的信仰,人们在这里为戴高乐、蓬皮杜、密特朗举行了国葬,尽管密特朗本人更喜欢圣丹尼大教堂和它的死者卧像。在这里还举行了皮埃尔神父、艾曼纽修女的葬礼。极右翼作家多米尼克·温纳在这里自杀,2015年11月的巴黎恐袭之后人们也聚集在这里。

因此,巴黎圣母院对我们的历史是最重要也是最传统的。对我们的人民来说也是如此。雨果描绘了信仰带来的阴郁情绪,但他写得更多的却是民众丰沛的情感如何使教堂广场甚至是中殿里充满活力,手艺人、扒手们、脚夫和妓女在这儿摩肩接踵,罗姆少女艾丝美拉达在这里舞蹈,卡西莫多在这儿忍受苦刑,而他就住在刚刚还在燃烧的阴暗钟塔里。在他之前,欧仁·苏在城中岛上开始了她《巴黎的秘密》最初的故事,那时候这里还是巴黎最贫困的街区,而这部纪实小说第一次描绘了这些被遗忘的人们的不幸生活,描摹了他们的人性与尊严。最后,还有一部脍炙人口的音乐剧,用朗朗上口的旋律,将这座建筑的荣耀带到全世界,也随之带去了一段伟大的传奇历史,以及一个既虔诚又叛逆的民族富于人性的奋斗命运。

(本文发表于巴黎时间4月15日晚,作者系法国《解放报》现任总编。文图编译转载自法国《解放报》,杜甦编译。)