你的地方·回顾|媒体人这样做城市研究:低矮的纪念碑

第12届上海双年展城市项目“你的地方”(Your Places)以《上海市行号路图录》(以下简称“《行号图》”)为基底,自2018年12月21日开始对社会各界公开募集城市研究项目,2019年3月8日至17日在上海当代艺术博物馆举办成果汇报展。《城市中国》编辑袁菁和宋代伦参加了该项目,把他们日常对城市发展的观察作了一番展示。

袁菁的研究项目名为“低矮的纪念碑”,以老城厢地界碑为观察对象,通过综合查阅档案、新闻和实地踏勘、采访等手段,交叉对照,展示一种还原老城厢产权、产业、居住等人文和地理环境的实践过程。

城市中国(以下简称UC):整个项目你是怎样完成的?研究地界碑都需要调查些什么?

袁菁(以下简称袁):看到征集公告,考虑到去年一直陆续在老西门地区做观察研究,觉得如果要加入的话,不至于两手空空。关于研究选题,我收到过一些参考建议,考虑到需要让研究对象与自己有某种联系,还是决定研究老西门。

“地界碑”的资料来自《新闻报》、《申报》和上海市档案馆藏资料,最后展呈基本以地界碑图片与资料、《行号图》作呈现。资料搜寻有时会有偶然性。比如现场展出的一块地界碑照片是贻庆街“方姚二姓公墙界”——方是谁,姚是谁?晚清民国资料库里搜“贻庆街”有一个“寻人”信息,署名“姚子平”。一看到“姚姓”,再看住址贻庆街28弄1号,继而再回到《行号图》,以及姚氏有一定社会地位,基本能确定他应该就是这块地界碑上的“姚氏”,即这栋房产的主人或家族成员。整个查找过程就是这样来回比照,反复核对。

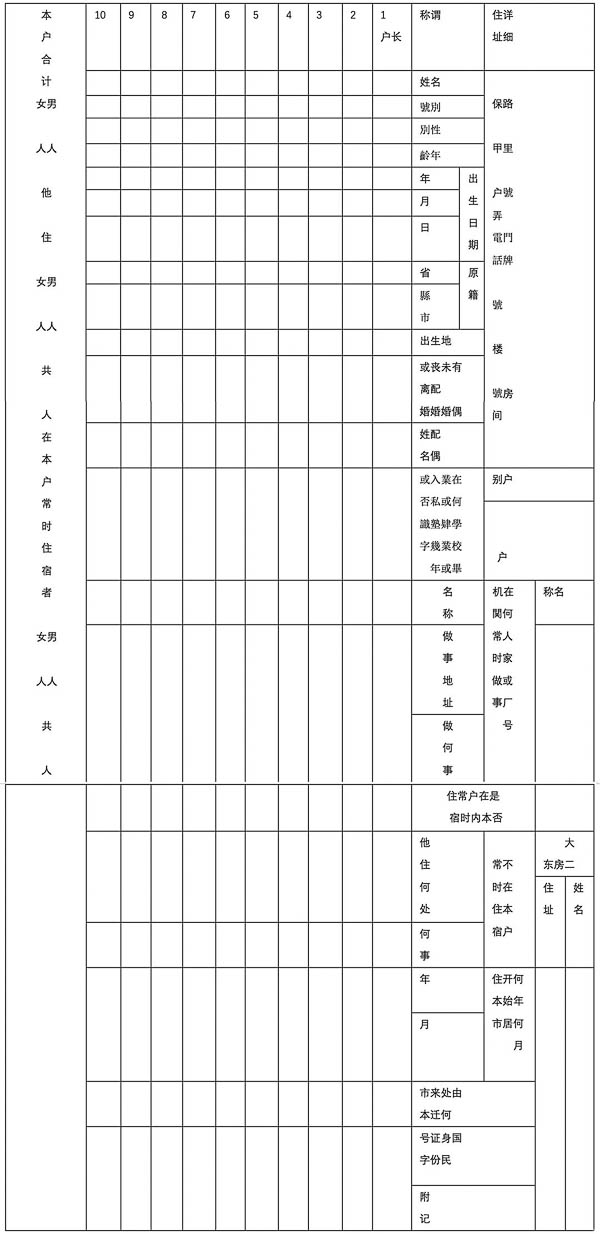

上海市档案馆1948年邑庙区警察局人口登记册,有一份统一的户口信息收集表。上面有地址、特定住房空间(如前厢房、灶批间),还有一栏写着“大房东/二房东”,虽然并非每户信息都很全备,但其中还是有一批明确的大房东。另外你能看到一栋建筑内部,各空间的住户职业、籍贯、家庭状况,确实是高密度的居住状态。记得有一份资料显示某个空间的租户是寡母孤女,再一看,女儿职业是“舞女”。这些档案里还有南汇的道士、广东路西菜社的司务先生、在大世界工作的测字先生、丈夫在台湾基隆任法官的年轻夫妇等。电子文档上一个个具体的人流动过去,不同的笔迹,你会生出中立的态度,并对这些民国时代生人产生真实的历史连接感。

最后进入展呈阶段,项目方是希望表现形式可以更多元。有艺术家提出拓碑等形式,不过考虑到上海冬天一直下雨,拓碑也带有一定的技术和手工要求,同时进入动迁场地可能还有复杂性,虽然值得尝试,但可能不是目前我急于想完成的。布展阶段,馆方执行力还是非常强的,工作人员也非常辛苦。最后上墙执行时,我正好不在上海,他们在现场给到了很多支持和帮助。

UC:你用《行号图》工作已经有年头了,一直是用它作为信息梳理的参照吗?

袁:《行号图》的功能在具体情况下会出现复杂性,它是“商业行号”性质的,无法完全反映房屋产权或地权状况。比如翁家弄97号“黄振昌成衣局”是住户江苏镇江黄振伦开的。但初看地图,可能会误为拥有房屋产权的人开设。1948年的人口调查反映“大房东”即产权人是周王氏,里面还住有她的家人。推测是周姓男主人过世,女主人在名义上作为一家之长拥有房屋产权。这栋住宅内部还有其他几位跟服装业有关的住户,多位都是江苏籍,如方学舜(方成棉织厂经理)、陈竞青(南京路河南路转角大纶绸厂的会计),还有席葆良(银楼河南路154号职员)等各种住户,远超房东家的人口。但这住宅暂时没找到地界碑。另有红栏杆街的私房主后人从长辈处得知,除住宅之外,距家几百米的西马街联排二层沿街房产,也是他家的产业。光凭《行号图》,看不出这些产权关系。

UC:你做这些研究也是在立体化地在做一种重现,找更丰满的信息。也有人对《行号图》的参考意义提出过想法,毕竟年代久远。你如何看它的特点和局限?

袁:老城厢尽管可能有违建或改造变化,但很多空间地块的凸起、转折等不规则的边界都反映在《行号图》中,个人感觉,精确度是很高的,地图的作用依然功不可没。

尤其是当《行号图》里的商号名,与现场居民的街道记忆匹配时,对方的笑容会绽放得特别大。你会惊讶于传统社会、相对稳定的结构状态下,人们对周遭事物的观察以及记忆的深刻,完全已经内化了。这跟当下瞬时、速朽、快消的状态是不同的。

我在西马桥与金家坊的T字口碰到一位80多岁的顾婆婆,她说自己不识字,可是记性非常好。我开始念出方浜中路和贻庆路口的店名,每念一个,她就给出反应和点评,像是历史现场的“连连看”。对话如下:

萬春興。恩,老早酱油店。國生記。做生煎馒头的。華泰理髮社。有额,剃头店。大牲。嗯,想不起来了。九星鞋廠。哦!有的有的,皮鞋店。皮鞋店小开还在,他的爸爸恐怕95多岁了,孙子都老了,皮鞋店被人弄走,房子住得好小好小,真是说不清楚啊。荣荣服装公司。有的!糟坊。那是以前老虎灶呀。怡泰。有额,糖果号。

几乎都对得上!

UC:中间这么多年的变化情况,想要重现恐怕还是需要更多机构和人加入。这次你呈现这个研究过程用的介质只是文字、照片和一段19秒的视频,你是一开始就打算好这么做了?

袁:基本是的。当然,从展呈方法上看,它可能不太动人。如果现场没有翻译、解释,很多人可能瞄一眼就过去了。但从个人角度,我还是坚持,地界碑的信息及其相关产权人的信息是最基本,可能也是最核心的。地界碑一般由四五个字构成,信息高度浓缩。它的重要性可能不以“好看”为标准。这是透过PSA这类公共机构,公众有权、有必要知道的历史信息。同样重要的是,它曾经出现在哪些地块边界,反映着地权四至。今天,有些碑早已被挪出地块,收藏、展示,很多与场所、权利相关的信息也湮灭了。它们容易在传播机制中被弱化为怀旧、乡愁。

同济大学李颖春老师团队的学术研究和测绘工作也包含了地界碑点位。在展览初期,我也考虑过这种标注的方法,之后还是作罢。因为历史变化让一些界碑出现流动。比如有的地界碑变成了一块台阶踏脚石,容易被“按图索骥”取走。有的地界碑暂时无法找到,档案里能看到存在过堂号如“贻庆堂宋”。现场还能看到有的地界碑被拔出来了变成上街沿。西马街的“谢叙伦堂”,其中一块变成金家坊的上街沿,横卧侧躺,可能是特定年代被拔出来作为筑路材料再次使用。鼎新里一位王姓住户说,鼎新里某弄口106弄原本有地界碑和一口井,在文革中,拔碑、填井。

图片呈现上最初希望每块地界碑都有一张特写、一张反映地界碑与场地或建筑关系的场景照。但独立完成的工作量有点大,持续一年的记录分段分批,照片效果也不完全统一。2018年过年下大雪,雨水打湿的地界碑,字体效果特别好;5、6月份,天气晴朗的下午4点的光线尤其柔和,顺着光影,瑞安坊勒石小字也很清楚。大部分的情况下,我拍的跟专业摄影肯定是有差距的。《城市中国》的设计师沈玮帮整套图片调色。作为一个群展,我的地界碑项目展呈版位4米宽的墙面,也放不下这么多。两下权衡,干脆舍弃场景照。希望之后整理补充时,有机会再做弥补。

UC:地界碑如果脱离了原本的存在环境,你再想“破案”就很难了。

袁:确实。有一块碑上写着“敬德堂董”,董字只留一个草字头。但田野好像永远会给你留出一道缝,允许你用手机的电筒斜着往里面拼命照,尽最大可能看清那个字。如果只给你一张平面照片,你可能无法想象更多。后来发现场地里还有另外一块界碑。

UC:你好像也没有使用视频呈现的方式,只有一小段在老居民家里看他放音乐的视频。没有想要呈现你至少寻找一块地界碑的过程?

袁:地界碑本身的信息,比记录找碑的过程更重要。有了找地界碑的意识,想在老城厢找到一块应该还不算太难。希望有一天在微博上有更多#地界碑#的标签,还有@城市中国的互动。有意思的是,最近一位同济的学生说,她还在三好坞食堂附近的地面发现了2块界碑石。

UC:从展览中能看出来,从问题到表现,做得如何,与研究者、创作者的身份很相关。

袁:这样的创作项目,更多人完成一定是有趣的。不过独立操作能确保可控性,也更自由。“会诊”阶段能够感受到那些实操能力很强的艺术家对我们尝试“艺术体验”,运用不同介质、材料、工具,做出更复杂和不同语言的期待。最终在现场看到杨之龑(老妖精ensemble)以福州路与苏州人的项目的展呈表达,包括开幕式上同济的研究生魏嘉彬把苍蝇小馆里面的黄鱼面等“味觉”用明胶果冻的方式带到了现场,还蛮酷的。

UC:做完之后,你如何理解自己与研究地点之间的关系?会产生某种归属感吗?

袁:不完全是一种归属感,而是意味着连接和转化。连接的标准很多元。时常路过的地方,有熟悉的面孔,或经由一个陌生人的谈话打开了场所的纵深感,经过某一个地方闻到烧菜味道,让你想起另一个时空,这些都是对地方的微妙认同。

当下的语境中,这种归属感可能也很难被固定下来。它反过来提醒,你应该注意周遭的环境,因为所有的地方都有机会转化,变得“属于你”,它不是一个恒定、固化的空间,而是带有情感、温度的,充满你眼睛观察到的场所和人。

事实上,我没有在老城厢生活过。但外婆、外公曾生活在“南市区”。这个南市是指“南码头”,从老城厢摆渡到对岸的那片区域。南市、老城厢确实已经到了需要更多记录,获得更多表述机会的时间节点。展览中有多个小组做的项目与老城厢的主题有关。参与到这个活动中的“星期天读书会”发起者安小羽还告诉我,2020年将是南市撤区20年。

UC:你工作这些年,对老城厢的关注是很自然地就把线索伸到那里了吗?明确地想过要有目的地关注那里吗?

袁:2009年7、8月,《城市中国》杂志的《逛街学》做过一期乔家路,时任摄影师林舒、编辑王文静同行。几年之后,发现杂志社继任摄影师朱骞曾拍过一套非常精彩的《南市》。那次我们仨偶然地进入北施家弄146号。那是实业家、天主教徒、法租界公董局的第一批华人董事陆伯鸿的祖宅,分为南北两栋,北侧是1910年代的清水砖墙建筑,南侧是1930年代建筑。当时这栋建筑已经在动迁拆中面临去留问题。陆氏后人称上海文物部门来看过。

《南市》组图

《南市》组图

《南市》组图

《南市》组图

《南市》组图

《南市》组图

《南市》组图

当年经验少,对这栋建筑的进展、变化没有做更深入的研究或跟进。但这件事情一直很难忘记,有所介怀,甚至没有勇气去查北施家弄那条窄巷是否已经从地图上消失。在最终汇报前,我上网搜索这条街巷,它已消失在“绿城黄浦湾”。不过信息显示1910年的陆宅仍在这片楼盘当中。

尤其重要的是,陆家后人陆阿姨是平安地离开了故居。10年过去了,进入陆宅的场景依然清晰:一个安静的夏日午间,有个短卷发的阿姨刚好洗完头,拎着一个塑胶壳热水瓶,戴一副圆眼镜,看到我们就有点疑惑,问我们找谁,我们说不找谁,就看看这个房子。她就隔着庭心,向南侧高喊陆阿姨的名字。她所住的空间,是陆宅1910年代建筑。我们就兜转着经过庭心,来到陆阿姨住的1930年代建造的起居空间。一进门就先看到画镜线下方悬挂的圣母像。陆阿姨说“阿拉祖父是陆伯鸿”时停顿下来,安静观察对方的眼神和反应。继之补充说他们家族世代笃信天主教。后来大家站在阳台上眺望那片有点荒弃的花园,她说老宅“炮弹都打不穿,墙体特别厚”。陆伯鸿的小儿子陆薇读老先生当年也在,面目极爽净,耄耋老人还欠身从藤椅上起来迎送我们这些“不速之客”。

后知后觉地来看,陆家就像一个事件的种子,它不断地在时间里提醒你当时没有做好的事,是不是不要轻易忘掉,有机会时是否可以再做一些什么?

《陆氏故居》,《城市中国》38期《逛街学》栏目。

老城厢的历史含量、空间留存和目前能公开查到的信息是严重不匹配的,这可能是长时间遗忘的结果。老城厢完全可以承载诸多的向度和厚度。2014年我们报道过“书隐楼”(《城市中国》64期《个性城镇》),除了以郭家为主外,同济朱宇晖老师、刘伟博士,上海市文物保护研究中心总工程师谭玉峰、作家俞天白、嘉定文史专家陈兆熊等都表述了他们对书隐楼的观点,还有种种机缘巧合下与郭俊纶的相遇。2015年11月,上海师范大学的钟翀从聚落历史地理学的角度论述“老城厢之核”(73期《老城复兴》),认为方浜中路、东街交叉处就是核心地块。也只有这样,通过各种研究方式和表述,才能让老城厢“在场”。

但是在2017年老西门动迁后,包括今年老城厢的征收,引发了一种加速变化的可能。你依然会感到,上述一切,还是远远不够的。就像艺术家仇晔昕在有关老城厢的非正式建筑的受访中表达了网上查不到信息、话题度不够、艺术圈里少有人涉及,甚至声音场景非常丰富的资料也少有记录的现实。很多学者在提到老城厢时,同样面临资料匮乏的问题。老城厢最易获得的是图像信息。但这类素材容易被当下性地、视觉化地解读为“破败”。如果这就是历史跨度长、空间形态有别于公共租界和法租界的老城厢,能被表述的唯一角度的话,实在是很“诛心”的。

一旦某天,空间消失,居民腾空,老城厢的资料要如何向未来传递?我记得一位80后、受过很好教育的老城厢姑娘告诉我,她根本没有“看到过”地界碑——可她生活在这里30年了。所以,这个地方真的是属于你的吗?是否居住下来,就意味着视作为栖息地,认同它给你的给养吗?这些都是可以持续追问的。

(本文经授权转载自微信公众号:城市中国杂志。原题为“《城市中国》的编辑这样做城市研究·上篇”,略有删节)