重返白鹿原 | 写作大赛作品展示

大赛由澎湃新闻主办,复旦大学、今日头条联合主办

投稿请点击链接

指导老师 | 赵战花

难以忘怀,那月光下投稿少年的青涩与期待;网络空间中,以我手写写我心……他是一位普通农民,却著作丰硕;他讲述平凡生活的喜怒哀乐,也是一位写史人。他叫李捧虎,来自白鹿原。他和他们,让土地保有温度,让乡愁从此有了寄托……

“如果没人写村史,我怕后人会忘记过去的白鹿原。”

“恩……那这是俺的本性么,俺就改不了么。俺把你叫叔叔呢么你咋见俺就没个正经话呢。”

“那你可揍啥呀么,不好好演戏可揍啥呀么?”

“俺给俺黑娃哥哥去驴友便民店去买烟呀么,人家的烟质量好有保证是烟草局给送的,而且价钱便宜饮料啥也便宜很,俺经常在那买呢么。”

“那你给叔我也捎两盒么,赶紧快来,回来演戏奥!”

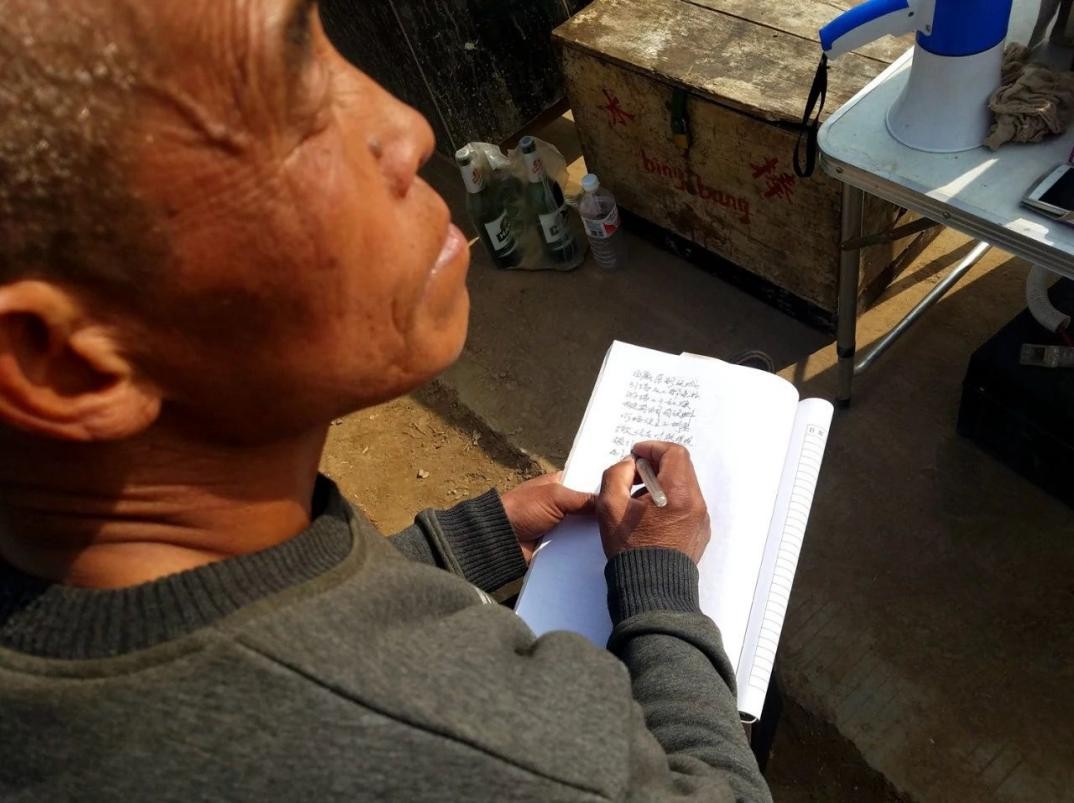

虽然头发早已花白,但精神的圆寸遮不住额头两侧暴起的青筋,表现出不符合年纪的充沛精力。一身的灰黑色衣裤,腰上缠着一个挎包,一看便是一个生意人。当他粗大的双手翻过记录创作瞬间的本子时,又流露出自信的笑容。

“虽然一直在写东西,但我还算不上是个作家,因为写作养活不了自己。我梦想成为一个作家,一个真正的作家。”这便是李捧虎,一个乡村作家、一个年过半百才开始写作的作家。

采写村史的“骗子”——“如果没人写村史,我怕后人会忘记过去的白鹿原”

“2013年,我开始写《白鹿原村史》。白鹿原地方大的很,村子也有不少,所以写村史就比较麻烦。所有村史资料在网上都有,你们可以去看看。”李捧虎在向我们介绍时,没有任何的得意神色,每每想了解的更多一点时,他就是笑笑“网上都有”。

翻看了李捧虎的朋友圈,我们发现这里便是他发表作品的阵地。不论是日常生活的琐碎,还是自己的作品李捧虎都乐于在这里发布,不像同龄人对于新事物的接受和认知,感觉他更像一个年轻人对一切充满好奇,也是一个观察者,有了新鲜的故事他便会记录下来。

在村村乐的网站上我们看到了李捧虎撰写的村史,截止目前已完成数十个村的村史采写。《韩寺村史》《宋嘴村史》《王庄村史》《腰刀村史》《马沟村史》等。“这些村史只是初稿,还需要进一步的完善充实。”说起他的村史写作,李捧虎津津乐道。那时他还是移动的片区经理,管着鹿塬三镇的移动代办点工作,利用跑业务的便利走村串巷,接触了很多的老人。在采写《徐原村史》时他可受了不少罪,经常冒着大雨去找老人交谈。采写村史时也受过不少白眼,但好在也得到了很多老人的支持,当然还得到过不少的胡吹冒撂。

在采访中,他说他有一本《蓝田县志》,这让我们很惊讶,因为像这种书籍根本不会外借。他说有一次为了撰写村史去县图书馆查阅县志,不料图书馆要关门看不成也不得借出,他便去找工作人员来想办法,那时工作人员说刚好自己家里有一本刚好没用当枕头垫他不嫌旧便赠送给了他,这使他如获至宝。在家钻研了很长时间,因为县志文言文比较多,他看起来很吃力,时不时要向别人请教,最后把人家都给问烦了。

“采写村史,也加深了我对白鹿原的了解。就比如陈庄,陈庄村主要由三个姓氏组成,陈姓为大户,户数最多,其次是代姓、康姓。而陈姓和凫峪一组的陈姓是一家,是从凫峪搬来的。据说最初是凫峪村的陈姓三兄弟,两个去了陈庄,现在的陈庄陈姓都是这两兄弟的后人。代姓是从迁河村搬来的,康姓和康庄康沟的康姓是一家。村中的老人还给我讲了一个有趣的故事。当年凫峪的陈姓户数少,欺不下人,张家把一个碾盘子搬去了,凫峪陈家要不来。没办法就只能到陈庄求助。当时陈姓的人拿着家具,从小洼下去,把张家人打了,才要来了碾盘子。最后陈家人怕惹事,干脆叫陈庄陈姓把碾盘子拉上来。现在这个碾盘子还在。说起陈庄,我特别敬佩一位革命家陈志正,”说到这里,他立马挺直了腰板,放下了二郎腿。“他是蓝田地区最早参与革命的老前辈,当时是鹿塬地区游击队领导,在焦汤一代打游击,与汪峰、赵伯平,屈光等都在一块工作过。1934年1月,焦岱党小组组长李玉田叛变,他被迫离开蓝田。到1936年末回到蓝田组织蓝田各界抗日救国会,组建蓝田抗日救国军(后更名为蓝田抗日义勇队)并任大队长,随红十五军团北上礼泉、淳化等地驻扎训练。到1943年,国民党设立蓝田军统调查组和中统中心小组,到处搜捕共产党员,陈志正刚从外地返回蓝田即被逮捕,当时共产党西安情报处经过多方周旋将他救出来。建国后,陈志正先后任汤峪区区长、西北新元营造厂经理、西安建工局劳资科长、西北建工局测定站站长等职。曾支持修复西安钟楼、大雁塔、小雁塔,修建西安人民大厦、西安交大等工程。文革期间,他自己上报自己当年的家庭是地主,被关了牛棚,下放到大荔劳动,后来被平反出来,1990年3月病逝,终年77岁,不知道现在的年轻人还有多少人知道他。”说到这里,李捧虎叹了叹气,低下了头,随后又一笑“现在的陈庄水泥路基本覆盖全村,交通十分便利,出行步行的很少见了,自行车也很少,取而代之的是摩托,电动车,小车。青壮年都走向城市打工或做生意,挣回的钱又投到建设家乡中,比从前的日子可好太多了。”

对于村史的写作李捧虎是个严谨的人,从来不听信一人之口,每听到一段有趣的历史他就会找更多人求证。“采写村史一定要求实,多问几个人,几个人要都是这么说那就八九不离十了。写村史不是说从刊物上或网上转些,抄些杜撰到一块就行了,这是对写史的不严谨,是不行的。比方说我把别人的胡吹冒撂写了下来,万一有人看了不知道那时的事的人肯定就相信了,这不就误导了后人。”

“以前有人写了一篇文章,介绍陈志正在吴村庙街道当年开的药店,把另一家的字号说成是陈志正家的,经过了解陈志正家药房并没有字号,知道内情的人现在还健在。对于这种不负责任的写法我是不认同的。我最反感的是有的人自己不去采写而是剽窃别人辛苦采写的东西,网上就有一位张姓经常干这种事,从我写的《凫峪村史》中挖些说成是他写的,还有人把我写的《细嚼慢咽前卫镇》改头换面写成《走进前卫村庄》,被我说了一顿,我瞧不起这样的人。”

村史的撰写不是一个简单的活,因为没钱也没人愿意去写,并且查阅了多方资料,我们发现在这一地区并没有其他的村史,就连《蓝田县志》中也没有对村子的详细记载。李捧虎因为以前是移动代理点负责人并热爱写作,他便有了机会可以去采访一些村子里的老人了解村子的历史,如今也写成了几个村子的村史,但就像他说的:“这只是些初步的东西还需自己慢慢的完善,政府也不愿意出钱找人写这个东西,前些年我写的一个村的村史都被人发到了网上但却没署我的名字。”李捧虎显得很是不高兴。

问他为什么要写村史?“采写村史还是在我们村开始的,家里开着商店,一些老年人来谝闲传,整说一些过去的事情,就引发了兴趣,动笔把这些资料写下来。后来移动公司让我当了前卫片区渠道经理,就利用跑业务之机,接触一些老人,把他们说的话记下来。随着时间的推移,越来越觉得村史很有趣,利用下雨时间专门去采写。《徐原村史》就是骑着摩托去,把车寄在代办点家,打着伞去找老人,去打听去采写的。几乎知道历史的人都去问过。但是有些村史专门去采写却没有结果,有些老人上了年纪,耳聋听力极差,没有办法交流,有的老人知道但记性差,你一提醒还能说些,不提醒就记不起来了。随着村中老人的相继离世,大量的村史资料丢失,无法追回,我觉得我现在不写村史,以后就没有什么东西能够留给后代了,你看看现在,影视城建起来之后,白鹿原已经与过去有了翻天复地的变化,我要是不写村史,我怕后人会忘记过去的那个白鹿原。”

白发对坐话东周——“保险公司的10个月,让我与写作结缘”

在和李捧虎交流的时候,常常会有人过来和李捧虎聊天,期间来了一位刚从新疆回到家乡的老人,比李捧虎大了十几岁,白发苍苍,李捧虎对他很是尊敬,“我这老哥算是村里为数不多的喜欢并懂文学的人了,小时候经常去他家找古书看,只不过后来跟着儿女去新疆住了能有十五年,回来以后老房都塌了,家里存的书都可惜了。”

两人说到兴起时老人还背起了《东周列国志》的开篇词,老人虽然年纪大了,但是记忆力一点也不含糊,开篇词都不带停顿,一口气背完。对李捧虎说道“我觉得这本书虽未被列入四大名著,但我觉得他的内容毫不逊色于《三国演义》 。”“现在老了眼睛不好了,看电视多,看书少了”老人感叹。接着李捧虎又与老人聊起了电视与小说的差异,以《封神演义》苏妲己为例,在看小说时书中写道人一看苏妲己就会浑身酥软,难以想象,觉得是美到了极致,然而电视剧拍出来,就觉得则美已,却没有书中那种美到极致的感受了。

“我不敢说我是个作家,因为我写的时间不长,09年才开始试着写,也是因为机缘巧合才开始了写作。”说到这里,李捧虎聊起了他开始写作时的事情。

2009年10月,他经表哥介绍,进入了蓝田县平安保险公司工作。那时还开着商店人也不多,李捧虎的老伴一人就能忙得过来,闲不下来的他就想去保险公司试一试。

“在保险公司干了10个月就辞职了,受不了保险公司的氛围,总感觉保险公司是骗人的。”但在保险公司的经历却让他有了机会接触写作。从小喜欢文学的李捧虎,却一直没有机会写,在保险公司工作时,因为思想上的波动他开始写作,用来表达自己内心的想法,从此便一发不可收拾,这也正式开始了他的写作生涯。

“在保险公司的日子对我帮助最大的就是支亚琴老师。”提到支亚琴,他的情绪明显高涨了很多。支亚琴也在保险公司上班,但她同时也是一个喜欢写作的人,并且有许多爱好文学的朋友。经她介绍,李捧虎加入了陕西诗词书法音乐研究会,研究会委任他为蓝田分会的会长,但入会不久李捧虎便对这个地方失去了最初的好感。“让我拉人入会,这一点让我无法接受,我是想找对我的写作有帮助的人,而不是去做发展会员这样的事,弄来弄去这不又成了‘卖保险’的了?”

摩托车上的移动经理—“我在移动干了八年,对移动充满了感情。”

2009年11月,李捧虎经人介绍成了蓝田移动前卫片区的渠道经理,“我记得特别清楚,当时我正在乡下跑平安保险,走到迁河到蓝汤路(曹庙河)时,碰见一辆白色的小车由南向北开去,到了坡下转弯时却又向南倒来,车门打开,我一看是移动公司的吴主任,后来才知道,他们是专门来找我的。吴主任是我在跑保险的时候认识的,可能是我对工作的认真负责,他对我印象比较深刻。坐上车后就谈到想让我接手前卫片区渠道经理的事情,对于移动我一向很有好感,自然是很爽快的答应了。谈到了待遇的问题,我说,先不管待遇,把各村的代办点建起来再说。”

刚开始的时候为了散发传单,他冒着大雨把西塬跑了个遍。每年冬天,都要在冰溜上表演几场滑冰,特别是田湾那次,摔的他肩头肌肉拉伤,半年多才恢复。正是有了这样的付出,李捧虎所在片区建立了很多代办点并赢得了他们的信任。

但是自从影视城建成以来,一切都变了。前多年,李捧虎的代办点还遍及蓝田县的大寨、前卫、安村、焦岱、汤峪等地区,数量30多家,但后来公司推出新政策要缩减代办点,把他的好多点取掉了,接着又要要求代办点缴纳押金,代办点最终在李捧虎的劝说下,全数交了押金。最后要裁减片区经理,遭人排挤,说他年纪太大了不适合做,于是他下岗了,“在蓝田县其他地区并没有这样的政策。不取消代办点,也不裁减片区经理,还不用交押金。我不知道对于白鹿原影视城是爱还是恨了。”影视城建成后,移动公司在影视城附近建了好几个营业厅,村民们不是去营业厅缴费,就是自己在网上缴费,他的代办点根本办不下去。

《情寄移动》

命运的蜘蛛

挽了一个结

吐出的情丝

把我和移动紧紧粘合

本性的土壤

生长出激情的禾

理想的甘露

滋润着盛开的花朵

成功的希望

是奉献茎上结下的果

风雨烈日冰雪

手中的泥丸脚下的砣

咕嘟嘟的激情奔涌涌的泉

宏大的抱负是泉之源

强劲的风吹动奋进的波

困难在吞嚼中消没

搏击中绽出浪花朵朵

移动的大海波头的我

作于2012年5月22日

接地气的乡土作家—“我写的小小说,题材全部来源于我的所见所闻。”

2013年,李捧虎开始发表作品,在《远方》期刊,榕树下等网站上都发表过,还在村村乐上发表了很多的小小说:《手机》《买婚》《啬皮叔的啬皮事》等20多篇作品获榕树下编辑推荐;2016年有数十篇作品被《西部文学》编辑采用,此外还有《山妹子》《如山的父爱》《“贤”妻》《骨肉三兄弟》等近百部小小说。从他的《如山的父爱》《“贤”妻》《情丝难断的母子》等作品来看,李捧虎对身边的人和事有非比常人的关注度和敏锐的洞察力。

在保险公司工作的时候,他就开始胡乱写一些诗,但这些都没有经过细致加工,现在看来十分粗糙。后来他又认识了一个作家朋友,是个医生,书法也不错,很有名气。好友提醒他写诗不行,也难以成功。李捧虎本打算写长篇,最后好友又告诫他还是先从短篇写起,于是他就开始了小小说的写作。

“对于写作我永远都是一个学生,一边学一边写。我念完初中就打工了,所以写出的东西自然水平也就不高,只是我的优势是人生阅历要丰厚一些,看的事多一些,这些便是我写作的素材。”确定下了写作的方向之后,李捧虎就开始了疯狂的写作,每天早上睁开眼就开始构思小小说,每次看到有趣的事他便会赶紧记在本子上以便成为日后写作的素材,他至今仍然保留着这个习惯。

“我写的小小说,题材全部来源于我的所见所闻。尤其是现在我在这里摆摊,在这里,我能接触到各种各样的人,了解到在他们身上发生的事情,使我能够收集到足够的素材去写我的小小说。”

《如山的父爱》

今晚很冷呀,融化了一天的雪地上还有厚厚的一层。房檐子下滴流着一尺多长的冰凌,树上的雪也没消尽还残留着。一阵西风吹来裹着残雪打在人的脸上刺骨的痛,天还没黑街上早已没了人踪。她回身进屋随手关上门,手已冻得麻木,放在炉子上烤着搓着嘻哈着,觉得还不解馋,又弯下腰伸出手把炉门费了好大功夫才开大了些。早早开了电褥子,又打开电视看了会节目,冻得实在受不了了,伸手一摸,炕热了,就上炕坐在旮旯去。

外边的风发出狮吼般的声音,吹得窗扇外边的塑料纸哗哗直响。从缝隙钻进来一丝丝刺骨的风,她拉了拉窗帘布,屋里尽管生着炉子寒气还是照样逼人。干脆不看了下炕关了电视,脱衣而眠。被窝里是温暖的,头放在外边还觉得冷就缩了进来用被子包严。

..................

听着爸爸的叙述,她的心情复杂极了,多好的父母呀,含辛茹苦地把儿女抓养成人,出了门的姑娘泼出去的水,还要牵肠挂肚地操心。娘家离这里少说也在几十里路程,这黑灯瞎火的摸着来多不容易呀。

刚才路上出了水,这时孥了下来,冷得厉害,老人颤个不停。

她的心里不知是感激还是难受泪水模糊了双眼。站在父亲身后,看着父亲直颤的身子,一股晶莹的泪珠滚落下面颊。

老人缓歇了会,就起身解车子上的绳子,包着的塑料纸,把被子放在炕上,然后推起车子,就要离去。

“爸,天还没亮,我给你做饭,吃了饭再回去。”她伸手拉住父亲的衣襟。

“不了,趁着地上冻着,要是回去迟了,就进不了村了。”说着就把车子推到了门口。

她只好拉开门,外边的天已经是鱼肚白色了,风还在吼着,刺骨的厉害。父亲推着车子一拐一瘸地艰难地走向风雪中去。她不由得大声叫了声“爸”。泪水就像是断了线的珠子再也说不出话来。

望着走在雪地的父亲,出现了一种幻觉,那不是一座山吗?

一座父爱的山!

文化站“投”稿的少年——“我从小就喜欢看书。”

从小就爱看书的李捧虎,那时候哪怕不吃饭都要省下钱去买书,要是发现一本自己想看的书,没有钱买,那就惨了,每天都急的不行,担心书被人买走。一到下雨天,坐在炕上一看就是一大本。上学的时候,他最喜欢的科目是语文。从小学到初中他的作文经常被用作范文在班里念给同学听。那时候的他还为大队广播站写过稿子,“有一件比较丢人的事,我到现在还记着,我小时候把写好的稿子装进信封,在晚上没有人的时候,偷偷跑到文化站,将信封放在文化站的窗台上,然后立马就跑,唯恐别人看到,就跟做贼似的,现在想起来真觉得有些好笑。”说到这里,李捧虎笑了起来。

小时候因为家里穷,农村人都种地,那时他年纪还小,但是也已经开始下地干活,地少家里人还多。在李捧虎的回忆中,那时候基本上家家都养些家禽,晚上他的父母从地里回来,放下工具就要去把鸡赶回来,再去给这些牲畜准备吃的,这时候,一家人还饿着肚子,为了喂鸡父母没少吵过嘴。他的父亲一生吃过树皮,苞谷芯子,斑斑土(斑斑土是红色的,上面像涂了一层油,吃在嘴里有一种油油的泥腥味。),所以把粮食看的就似命一样贵重,看着母亲大把大把地喂鸡,能不心疼吗?可是母亲也不饶他:“你就知道狠(节省),用钱得了咋不说呢!”父亲理屈只有不言传了。家里有三个兄弟,全都上学了,父亲虽然节俭,但在大是大非的问题上还是分的清的,借钱都要让孩子去上学。

一次,李捧虎一个人去了县城,父亲给了吃饭的钱,那时候都吃不饱饭,他本想去找点吃的解解馋,不过当看到一家书店的时候,他就忘记了吃,犹豫了一会之后,走进书店狠下心用钱买了两本书,当然也饿了一天。“初中毕业我就不上了,因为家里实在是没钱负担三个娃上学。那时候穷到什么程度呢?我小时候有风湿病,那几年还特别严重,行动都十分艰难,全凭药物维持。好多人说让我到塘子(汤峪)洗一洗。父亲再说好也不让我去,就是舍不得钱。也别怪父亲吝啬,那几年在生产队干上一年,到头来能分上三二百都算不错的了。还有好多家庭是缺粮户,没钱不能分粮,就没的吃。父亲每花一分钱,都是思量又思量,这一点我就受了父亲的感染,到现在也是舍不得花钱的。我妈看着自己的儿子年纪轻轻的就不能动弹,就把自己平时积攒下的鸡蛋钱给了我,我才能去塘子洗了一个多星期,那时洗一次才两毛钱,吃一碗饭也是几毛钱。就这样连吃带洗带住,也花了不少钱。那次洗后,虽说没有根除,但轻的多了。”

心系家乡发展的“规划师”——“只有改变观念才能寻求发展”

“捧虎,你听说了没?南门要修路了,听说要修几个月!”旁边的摊贩来充话费,这时李捧虎眼前一亮“真滴!那这太好了,这下一来咱北门就要迎来发展了。”得到这个消息的李捧虎就像他的扩音器一样给自己的四邻宣传起来。

作为一个作家,他对家乡有浓厚的感情,对于家乡的发展十分关注。所以他的创作注定不会一直都是浪漫的诗歌,或是发人深省的小小说,村村乐中有许多关于家乡发展的文章。他的作品《沟沟壑壑杨木寨》《梦幻荆峪沟》《开发凫峪 前景广阔》等,这些作品在字里行间体现出了李捧虎关心生存环境,情系地区发展,“我志愿为开发凫峪鼓而呼!”这是采访时李捧虎口中的话,他也为此提出了一系列措施建议。在他的著作阵地无论是朋友圈还是村村乐上他都会去写一些关于凫峪村发展的建议和想法,包括希望成立影视城北门外开发区管委会,无论是关于旅游开发中的移民问题,还是从各个方面来对村子的规划他都写的很详细,可无奈影响力有限。青年人大都外出务工,留下的只剩连朋友圈都不会发的老人与在他眼中不干实事的村干部。

“大家伙一开始都在传,后来影视城的人也说因为游客变得越来越多,南门的路太窄经常造成拥堵,所以未来两个多月要修路,这下我们肯定就没什么生意了,在这里大家主要还是靠收停车费的。路一修后边就不允许私家车走这条路了,但是影视城还是要继续营业的,这下可把人愁的。”影视城南门原下人家的老板顾天绪抱怨道。对于南门的商户来说这无疑是个坏消息,但对于北门的商户来说这绝对是个好消息。

这个消息仿佛也正是李捧虎所翘首以盼的,因为没有人比他更渴望这个地方的发展了。因为之前在移动做片区经理的工作便利他去了前卫镇的很多地方,在他的讲述中提到了这么一个地方,白家小村。

“白家小村是蓝田县前卫镇东巩村的一个小组,白家小村因其有白先生看病而出名,人们都知道白家小村,却不知道巩村。白家小村名扬八方就是因白先生治疗皮肤病是祖传秘方而名扬的。”

“现今社会是经济的社会,要想挣钱,要想有长足的发展,就得有超前的意识。竞争不是实力的竞争而是意识的竞争,有了超前的意识才能有超前的行为。影视城的存在已经成了不可改变的事实,我们应该采取的是借势发展而不是对立,只顾眼前利益而失之长远。白家小村有着几代人的行医历史,远近闻名就连西安周边也前来就诊。原先他家的左邻右舍和对门都是商店,而现在西边和对门的商店已经变成饭馆了。我亲眼看到一个人吃了两张皮子一碗稀饭开了八元。两家的生意都异常红火,而北边的那家仍是旧的经营思想,开他的商店,能有几个人去买他的那些并不稀罕的商品呢?他没有改变自己的思路而是抱怨,请问抱怨能生钱吗?就连村人也能开着电动车从路口拉人,一趟成十元,一天几趟可想而知。还有人套取一张或几张票转手卖给来的迟的人一张能赚取十到二十元。”

“那年我和白鹿怡园的主人交谈,他说,现在我的农家乐生意好,村人有了嫉妒。为啥不转换思路,借势发展呢?比如,在农家乐周边种植葡萄、苹果等其他作物,或养鸡、鸭、鹅,开发一些与农家乐相匹配的生意。让城里人采摘、捕捉,既能娱乐游玩又能谋取高利。这话说的很对,就是这样的人,缺乏超前的意识。这就是蓝田人的软肋。”

“再说说杨木寨的何家沟吧,千年难遇的开发机会就在眼前,却抱着金砖要饭,短浅的目光限制了他们的视野,腐旧的思想意识制约了他们的发展。只看到眼前的利益,看盖些房或是多栽些树多赔些钱,钱是能花完的。如果有意识的人能用这些钱投资一些项目还是能获利的,可并他们不这么想,有了钱就盖房,买车,没有人考虑以后的事。更可恶的是有人带头盖临时房众人纷纷效仿,更是错上加错。没有人想到借势发展,长远地多挣钱。跟影视城形成对立的局面,这种局面就像把金砖扔在地上一样。机遇有了关键是缺少人才,缺少超前意识的人,让机遇划手而过。为啥没有人开拓思路发展一些其他产业,和影视城的存在紧密地结合起来。看到长远的利益和发展前景,开发一些旅游业;搞一些有特色的服务。也像在白家小村开饭馆那样利用其优势发展呢。”

“看到白家小村发展的这么好,我急啊,为啥凫峪村就没有这样的眼光呢?”李捧虎站起转身,指向身后的凫峪村,一脸焦急。

对于凫峪村,他只能用四个字形容“怒其不争”。“村里的人心不齐,各有各的算盘,根本没办法拧成一股绳,也没个能主持大局的人。思路决定前程,决定效益,就看凫峪村人有没有这个能力,这个魄力。”

“其实,我们凫峪村人大多还是在做自己原来做的事,年轻人外出务工,村里大部分是老人小孩,只有少数几家能赶着到影视城这边做点小生意。”李捧虎指着周围几处小摊笑着说道。西边紧挨着的摊主是一个面容黝黑,戴着一顶遮阳白帽子的妇女,每当有车经过,她便热情地小跑追着问“停车不?在这停,离北门近的很。”能看到还有出来追着车问的也大多是上了年纪、双鬓发白的老人。

“我有个邻居很有意思,当初影视城刚刚兴建的时候,他家正好在北门附近有地,看着附近其他生意红火,他也隔几天就过来看看,甚至拿尺子出来好像有什么规划,但始终舍不得投资,有人想在他地上开餐馆,和他谈合作,他因为价格原因没谈拢,一直在观望,到后来北门经济不景气又没人要了,他的地到现在还是空着的。”李捧虎说到这里笑了笑,随后说:“我有个老表,开始有人要租他的地,他说等公路修了再说,那时价一定更高,我给他讲公路什么时候修好你能知道?最后他听了我的话,当时挣了3000元,后来路还是那个样子,遇到机会果断抓住,错过就会后悔。”

在他的另一个作品《2017年凫峪人应该做些什么?》中他谈到:“过去的一年我们丢失的太多了,这一点可能人们还没有意识到。白鹿原影视城的建设正在冲击着我们,是临潭慕鱼还是退而结网,这是两种观念的选择。”同时他也告诫凫峪人:“ 新的一年我们凫峪人要做的事情不少,首先要转变观念,改变思想,才能迎着而上。以前的我们从祖辈就是以农为业,面朝黄土背朝天。现在不行了,社会在发展,时代在变化,我们仍然再是这种思想就会被时代抛弃。其次,就是要开动脑筋,寻找机会,去开拓市场,占领市场。我们只有开拓思想,改变观念,才能寻求发展。”

李捧虎对于家乡的喜爱在他的诗中也显露无疑。

《故乡行》

我骑车几次往返于

故乡的路上

温顺的驴儿

把心里的话儿对我讲

主人呀

这里的路面磨烂了我的脚掌

痛到我的心肠

我劝着驴儿把话讲

这里是我的故乡

先辈的足迹遍布于

坡坡坎坎之上

先辈的汗水浸湿过

这里的土壤

我的根须

就是从这里吸取营养

才有着戳天的树冠

辉煌的成果

驴儿像是理解了

我的思想

高兴地在沙石路上四蹄飞扬。

作于2012年5月3日

正月十五过后,游客逐渐变少,但李捧虎每天依然9点准时开张,虽然一坐便是一日,但他并不觉得无聊。每当北门一有游客,他便立即举起扩音器播放广告词,来往的游客便会将目光转向他的驴友便民店,附近的商贩也会乐呵起来“瞧,这个李大嘴,又开始创作了!”