1919年的2月:五四民族觉醒的前奏

▍巴黎和会上的丑剧

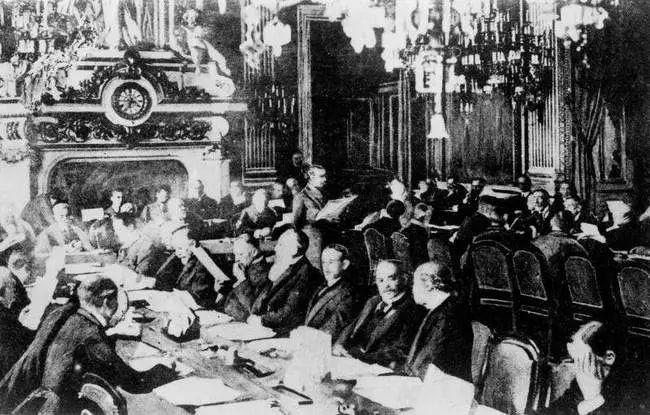

风尘仆仆、满心欢喜赶到巴黎凡尔赛参加和会的中国代表,迎头被浇了一盆冷水。作为第一次世界大战战胜国之一的中国,和会上却只有区区两个代表席位。想当初协约国为了拉中国参战,答应在战后和会上,以“大国”地位相待。但眼前尴尬的是,协约国五大国每国5个席位,战争中提供过有效援助的国家每国3个席位,协约国阵营的其他国家每国两个席位。答应给中国的“大国”地位,就这样不见了踪影。

问题来了,中国来了陆征祥、王正廷、施肇基、顾维钧、魏宸组5位代表,谁代表中国参会呢?还好,他们钻了和会规则的一个空子。虽然中国只有两个席位,但和会没有规定每次会议不能换人。于是,5名代表轮流参会,人人有份。

27个国家代表参加的巴黎和会,最有权势的是“十人会”。英国首相劳合·乔治、意大利总理奥兰多、法国总理克里蒙梭和美国总统威尔逊,又是“十人会”中的四巨头,大事小情他们说了算。当中国代表在“十人会”上提出取消西方列强在华特权、废除“二十一条”卖国条约、归还德国在山东的权益等正当要求时,这些巨头就摘下了伪善的面孔,不仅拒绝了中国的正当要求,还准备把德国在山东的权益转给日本。

中国代表顾维钧的发言汪洋恣肆,令人赞叹不已。但弱国无外交。当国人欢呼“公理战胜强权”的时候,凡尔赛上演的却是 “强权即真理”的丑剧。

李大钊密切注视着巴黎和会,他与大多数国人盲目沉溺于“胜利喜悦”不同,一眼洞穿了帝国主义尤其是日本的侵华野心。1919年2月1日,他在《国民》杂志发表《大亚细亚主义与新亚细亚主义》一文,明确指出,日本的“大亚细亚主义”“不是平和主义,是侵略的主义;不是民族自决的主义,是吞并弱小民族的帝国主义;不是亚细亚的民生主义,是日本的军国主义”。

帝国主义的强权、日本的侵华野心、中国政府的软弱无能,在巴黎和会交织上演。哪里有压迫哪里就有反抗。这预示着中国人民将出现一次伟大的民族觉醒,中华大地将迎来一场崭新的伟大革命。

▍《荆生》与三个书生

林纾这个人很怪。他自幼嗜书如命,而立之年从穷秀才一跃成为江南名举人。但此后,他放弃仕途,专注文学创作。不惑之年,母亡妻故。几位好友为帮林纾走出消沉困境,邀他一同译书。一句外文不懂的林纾,意译的法国小仲马《巴黎茶花女遗事》, 竟致“一时洛阳纸贵”。从此,他的文学翻译一发不可收拾,前后与人合作翻译了180多部西洋小说,被公认为中国近代翻译界的泰斗,留下了“译才并世数严林”的佳话。

戊戌变法前,林纾主张维新变法,但后来思想转向保守,甚至反对新文学运动。1919年2月17日,他在《新申报》上发表了一篇古文小说,名曰《荆生》,攻击新文化及新派人物。

《荆生》写了这样一个故事。京师陶然亭的西厢,住着位叫荆生的人,“须眉伟然,知为健男子也”。这天,陶然亭来了三个书生:皖人田其美(影射陈独秀)、浙人金心异(影射钱玄同)、从美洲新归、能哲学的狄莫(隐指胡适)。这三人饮酒歌呼、放言高论,抨击孔孟、诋毁伦常、攻击古文。就在这时,“伟丈夫”荆生出现。他狠揍了田生、狄生,并痛骂他们:“尔之发狂似李贽,直人间之怪物。今日吾当以香水沐吾手足,不应触尔背天反常禽兽之躯干。” 故事的结局是,“三人相顾而言,敛具下山,回顾危阑之上,丈夫尚抚简而俯视作狞笑也”。这完全是赤裸裸的咒骂。林纾并没有提出一点正当的理由来反对文学革命,只是把新派人物指为蛮夷禽兽,幻想把他们痛打一顿以泄愤。

真应了林纾的话,就在这个月的18日,“新归自美洲,能哲学”的胡适,在上海商务印书馆出版了他的《中国哲学史大纲》(上卷)。这是第一部系统应用资产阶级观点和方法写成的中国古代哲学史,基本摆脱了中国传统的经学形式,具有反封建的进步意义。

虽然林纾的《荆生》与胡适的《中国哲学史大纲》,仅仅是一部小说、一本哲学著作,但折射出五四伟大民族觉醒来临之前,中国新旧文化之间的碰撞、博弈与斗争。

▍拉开马克思主义传播的序幕

中文报刊上最早出现马克思的名字,是在1899年2月。上海广学会主办的《万国公报》发表了英国传教士李提摩太《大同学》一文,其中介绍,“其以百工领袖著名者,英人马克思是也”。

20年后的同一个月,京都帝国大学教授、日本马克思主义研究先驱河上肇先生,在其创办的杂志《社会问题研究》上,刊发了自己写的《马克思的社会主义的理论体系》一文。

也是在这个月的7日,位于北京宣武门外大街、日发行量8000份以上的北京《晨报》,重新改编了文化版的副刊,增添了“自由论坛”和“译丛”两个栏目,开始宣传“东西学者名人之新著”,也就是国外的新思潮。改版后,《晨报》副刊由传播旧文化的阵地,变为传播新文化的阵地,进而成为思想文化领域的“公共空间”,拉开了五四时期传播马克思主义的序幕。

李大钊的早稻田大学学友——陈溥贤在《晨报》推出一批介绍日本社会主义思潮和马克思主义的文章。比如他翻译的河上肇《马克思的唯物史观》一文,开马克思主义唯物史观在中国传播的先河,文中援引的《共产党宣言》结束语,在同时期诸多版本翻译中较为辛辣:“劳动者所丧失的东西,是一条铁链。劳动者所得的东西,是全世界。愿我万国劳动者,团结毋懈!”

作为中国系统传播马克思主义第一人,李大钊先后在《晨报》副刊以“专号”“专栏”等形式,出版“劳动节纪念专号”“马克思研究专栏”“俄国革命纪念专号”,此乃中国报刊史上的首创,为马克思主义的传播作出了巨大贡献。

但是,李大钊和陈溥贤对待马克思主义的态度是有本质区别的。李大钊是坚定的马克思主义信仰者,最后为信仰慷慨赴难;陈溥贤只是马克思主义的介绍者,最后终老台湾。

本文首发于《前线》杂志2019年第2期,转载请注明微信公众号:前线理论圈(ID:qianxiantheory)