改革开放•推动者 | 对话谢晋:读万卷书,行万里路

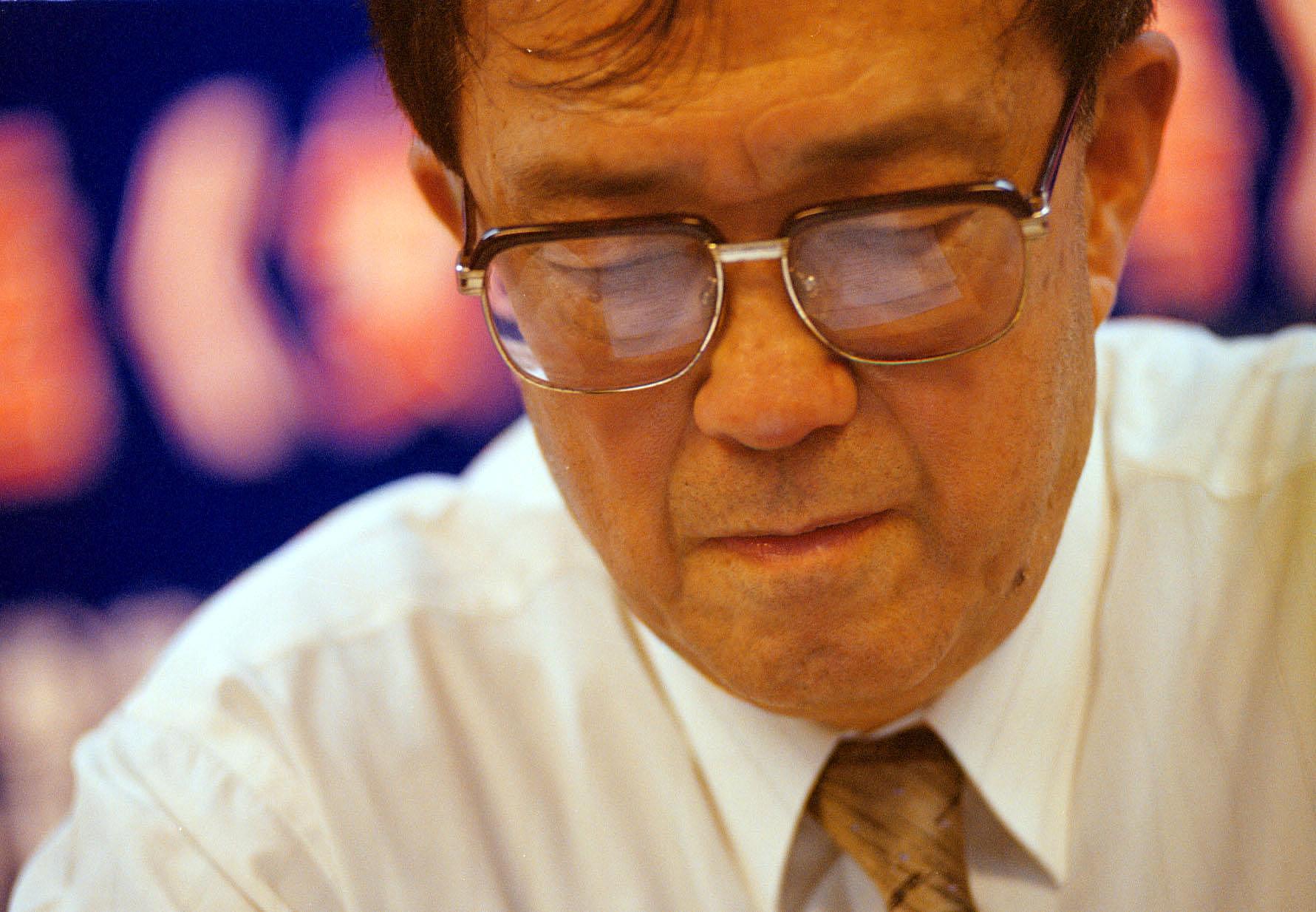

编者按:谢晋(1923—2008),男,浙江省绍兴人。1948年毕业于南京国立戏剧专科学校导演系。国家一级导演。曾任上海电影制片厂导演,中国影协第四届理事、第五届主席团委员,中国文联第五届、第六届执行副主席,第七届全国政协委员,第八届、九届全国政协常委。代表作有《红色娘子军》《天云山传奇》《牧马人》《鸦片战争》《芙蓉镇》等。2005年获第25届金鸡奖终身成就奖,2007年获第10届上海国际电影节华语电影杰出艺术成就奖。

文 | 倪震

(原文刊载于2004年第1期《当代电影》)

倪震:首先热烈祝贺谢晋导演八十寿辰。对您在半个世纪以来,为中国电影做出的杰出贡献深深致敬。祝您健康长寿,继续为中国电影在21世纪的发展,发挥重要的影响和推动作用。

您的一生,是为中国电影热情奉献、呕心沥血的一生。电影深深地融入了您整个生命之中。请您谈谈,电影和您的生命相融合的最有感触的体会。

您的电影生涯的最大特点是,热情澎湃、忧国忧民。这种持续不断、忠诚不息的热情的来源,是青年时期经历民族危亡的时代使然,是新中国朝气蓬勃的时代召唤,还是儒家文化“入世”“为民”的久远的传统影响,造成了您始终如一的创作热情?

谢晋:从小的时候,我的家教就是要把我培养成一个为国为民、鞠躬尽瘁的人。我的名字叫“晋”,很多人以为谢晋同志是山西人吧?因为山西的简称是晋,我说我不是山西人,我是东晋年间谢安的后代,所以我祖父给我取名字叫谢晋。我的“号”大家可能还不知道,我一直到初中一年级开始,才用谢晋这个名字,因为原来那个名字太难写了。我的号叫淝捷,东山再起,淝水大捷!我祖父就希望我成为宰相这样的人物。后来我看到很多人物,都是献身社稷,为国捐躯。印象最深的是八百壮士的团长、黄埔四期的谢晋元,以后被特务打死的那位,还有许多在民族危亡年代挺身而出的人物,都对我发生巨大的影响。只不过我后来走上了文艺的道路,用电影这种艺术工具来实现自己的爱国抱负而已。所以,从根本上说,电影是我表达对国家、民族的忧愤思绪,表达老百姓悲欢苦乐的一种最直接的方式。

从50—60年代开始创作以来,我接触的、选取的题材,大多数都是跟老百姓的悲欢离合,跟老百姓的忧患疾苦紧密相关的题材。自己不感动,怎么去感动别人?

《天云山传奇》,像冯晴岚这样忘我奉献的女性;《高山下的花环》中为国家牺牲了自己生命的战士,留下一张账单……这些都是最让我感动的人物。烈士欠账,是这篇小说最动人的地方,是全片的核心。拿起这个剧本,这个小说,马上就产生想去拍的创作冲动。我认为,现在就是缺少这些使人热情澎湃、为之动容的好故事、好小说。在我这一生合作过的编剧中,李准、鲁彦周,好编剧;张贤亮、古华、李存葆都是我合作过的好小说家、好编剧。他们的生活底子非常厚,刻画人物功力很强。《天云山传奇》《灵与肉》《芙蓉镇》《高山下的花环》都有千千万万的读者。《高山下的花环》拍成电影,有1.7亿的观众。没有这些小说作基础,怎么能搞出让千万人感动的、留传后世的好电影?

当年,《芙蓉镇》小说发表之后,北京电影制片厂的水华导演非常喜欢,就想拍。但是,当时的北影主管却否定了《芙蓉镇》这个剧本,认为是通不过的。陈荒煤和冯牧同志说,如果北影不拍,就让上海的谢晋拍。我说,假如水华导演要拍,我一定让给他。但是,北影不让拍,结果就由上影厂接过来,把《芙蓉镇》拍成了,又经过种种难关,审查通过,在国内发行。很多国家想买这部电影的发行权,但当时有关部门不让对外发行。《芙蓉镇》使苏联和东欧国家的电影人士非常感动。他们说我们完全看得懂这样的影片,这样的故事我们太有共鸣了。电影表达得太深刻了。

倪震:中国主流电影的核心主题是“家国天下,伦理至上”。中国主流电影的主类型,是以家庭伦理片为外在形式的戏剧性电影。在我看来,郑正秋—蔡楚生—谢晋,构成了20世纪中国电影主流电影、家庭伦理片的三位主要代表,构成了一脉相承的主类型传承。《孤儿救祖记》《姊妹花》是郑正秋的代表作;《渔光曲》《一江春水向东流》是蔡楚生的代表作;《舞台姐妹》《天云山传奇》《芙蓉镇》是谢晋的代表作。回顾20世纪的中国电影,民族感情浓厚地注入上述不同时代的伦理片中,以伦理见时代,以伦理述家国。

请谢晋导演谈谈,在您的创作中,是否展现了以上涉及的美学课题和伦理思想?您的电影人生始终贯串着一种道德理想和批判精神?

谢晋:现在,人们都喜欢把我归到郑正秋、蔡楚生这一个传统当中,说我注重情节,拍家庭伦理剧。其实,我早年接受电影的影响,不仅仅是以上两位导演的片子,我更喜欢的导演,却是费穆、沈西苓、吴永刚这几位。

少年时代在上海,我母亲常常带我一起去看电影。我十二三岁的时候,正是上海30年代电影非常繁荣的时期。那时候,我跟着母亲,看了不少电影,其中就有费穆的《天伦》,给我印象非常深刻。他的正统观念、宗族观念、儒家思想,在电影中表现得很深。沈西苓的《船家女》《十字街头》,对我的影响非同小可。吴永刚的《神女》,其中阮玲玉的表演使我许多年都不能忘怀。我不是很欣赏郑正秋,在那时,他已经是跟30年代新潮流有所隔膜的前辈了。所以,我实际上是受以上几位导演的影响更大、更深的一个人。

但是,我的电影中以家庭为背景来展开故事,表现人的命运,反映一个时代的变迁,这是不谋而合,这可能是我选取的这些小说中反映的时代内容,本来就是这样造成的结果。《天云山传奇》《牧马人》《芙蓉镇》都是一个家庭历史变迁和人物命运悲欢离合的结局。

倪震:从这一方面的共同性而言,我认为您的电影是体现了中国主流电影中的主要类型道德伦理片的特点,并且把这种特点发展到、推进到一个新的阶段、新的高度。

谢晋:在我的青年时代,在抗日战争时期,在四川度过的五年,受到了曹禺和洪深这些前辈戏剧家的教导,他们对我的影响很深。洪深的课非常生动有致,深入浅出,将四个问题,通过四个故事来讲解,什么是悬念,什么是主题……都在实际的例子中,让你一目了然,豁然开朗。

所以说,我自己的作品和中国电影传统的关系是多方面的、复杂的。我自己的电影中也不仅是运用情节表现故事,也运用抒情、散文式的手法,比如《最后的贵族》。

《最后的贵族》结尾的地方有一段描写潘虹遇到了一个流落在威尼斯的“老白俄”。白俄老头是一个街头音乐家。他为潘虹演奏了一曲小提琴。一个失去了祖国的华人,一个流落了一辈子的白俄老头。同是天涯沦落人……这就是一个突出的抒情段落。

当时,构思这一片段的时候,我和白先勇在一起,两个人喝着一瓶威士忌,反复地讨论这个抒情段落的构想。当我们把这个片段全部想定的时候,兴奋不已,举杯痛饮,一瓶酒也就喝完了。这真是创作经历中令人难忘的时刻。

倪震:谢晋导演的创作,分为前期、中期和后期。前期是从《蓝桥会》《女篮5号》《红色娘子军》到《舞台姐妹》,因“文革”而中断了创作七八年之久;中期是从《青春》《啊!摇篮》起,到“文革”三部曲《天云山传奇》《牧马人》和《芙蓉镇》;后期是从《最后的贵族》起,《清凉寺钟声》《老人与狗》直至《鸦片战争》。是否能够同意我这种分期?

谢晋:是随着时代的变迁、社会的发展,自然形成的。“文革”的过程,剧烈地影响到全民族的生活。每一个人的人生、每个家庭的经历,都受到它的巨大冲击,艺术作品不可能不反映出这种历史的变迁。

倪震:从《舞台姐妹》以来,很多部电影在拍摄当中都磕磕绊绊,受到很多干扰。我很想知道,在这种状态下,您如何一直保持着那种旺盛的创作心态?

谢晋:当时要不是夏衍、陈荒煤当主管电影的文化部副部长,60年代连《红日》也出不来。80年代,如果不是当时的上影厂厂长徐桑楚把这个剧本请示市长汪道涵,这个戏也出不来。要不是得到汪道涵市长的支持,《牧马人》也拍不出来。徐桑楚厂长得到了汪市长的肯定性意见后,专程飞到宁夏外景地,告诉我摆正心态,照常创作。这就是巨大的支持。这部片子里有一个最经典的片段,就是许灵均被平反以后,拿了500块钱的补发工资,那个干部对他说:“哎,500块钱给你啦,以后不要犯错误啦!”然后许灵均就哭了。全场哄堂大笑,张骏祥说这句话精彩!但是我遇到一位书记,他说这句话改掉它,但是改掉后,觉得这个效果就没有了。我很后悔。但是书记都这样跟我讲了,还是温情点儿,咬咬牙改了。

倪震:您的这种创作激情在当时那样极“左”干扰下仍然可以在摄制组中得以贯彻,除了夏衍、陈荒煤的保护以外,还有导演自己的力量在起作用,是吧?

谢晋:你说保护两个字也不完全正确。我是一个有坚定信仰的人,这些剧本,对人情和人性的表现都是很美的,没有丑化他们,这个是非常重要的。《牧马人》原小说叫《灵与肉》,我看到后,觉得太好了。在那样的年代,“四人帮”搞得老百姓民不聊生,李秀芝这个农村姑娘的善良的人性,她对右派分子许灵均的温暖和拯救,太感动人了。老百姓就是靠着这个,从那个时代中走过来的嘛!吴琼花这个人物从女奴到战士,多么有血有肉!在筹备《红色娘子军》时,我们党委讨论说战争描写太残酷,我说这个可以修改啊,琼花这个人物贯串下来,就可以站住脚了。这种信念没有,你就不要拍戏了。一天到晚提心吊胆。当时领导指示,一定要把吴琼花和洪常青的爱情戏改掉。我坚决不肯,张骏祥跟我讨论,还有市委宣传部的,我说不行,我们的作者梁信写信来说,坚决不同意去掉爱情戏,除非组织决定。

倪震:白沉啊,石挥啊,跟你同龄的一批上海优秀导演中,不少人都遭到了那场悲剧。

谢晋:所以,我自己相信这些戏是正确的。《天云山传奇》却使我担心弄不好会出事,当时是反对资产阶级自由化啊,消除精神污啊……孙冶芳在北京高干楼遇到陈荒煤,“听说你们的戏要被禁掉了,我女儿说赶快去看《天云山传奇》”。开始,只是传闻要批判,但后来还是批判了。荒煤在北京医院一边打吊针,一边支持我。我非常感动。这样的一些人在抗议不公正的批评,支持我们合理的艺术创作,正反映了广大观众的心声。《天云山传奇》公映后,我收到的群众来信有上万封,整整两麻袋还多。不是这些人的鼓舞,我不要说拍戏了,人也活不下去了。

倪震:《红色娘子军》影片的开头,吴琼花在小巷的口上,一个大特写,给人非常强烈的印象,然后是琼花逃跑了,强烈的情节,强烈的节奏。你当时两次运用了变焦镜头,第一次是吴琼花在潜伏着的草丛中侦察到敌情,看到南霸天的时候,你运用了变焦镜头,强化了仇人相见、分外眼红的心理;第二次在老山界那个地方洪常青跟老四相对的时候,你又用了急推的变焦距镜头,这一方面传达了情节的强烈,另一方面突出了人物之间敌我冲突的你死我活。镜头上您用了最强烈的手段,来加强那个时代的气氛,但是到了《舞台姐妹》,我仿佛看到了全面地继承了30年代的传统。《舞台姐妹》没有那种强烈的情节渲染和镜头的夸张表现,展现出全面的抒情风格。在这么短的三年时间,风格上有这么大区别,是出于什么原因?很想请教。

谢晋:《红色娘子军》作为民间传奇的东西,因为我非常喜欢看唐宋传奇。我祖父父母送我的《小学生五百本书》对我影响很大很大,茅盾主编的《小学生文库》也是如此。梁信写的《红色娘子军》是传奇色彩非常浓烈的东西,洪常青是个红军指导员,却化装成华侨巨商,它是典型的情节剧样式的。《舞台姐妹》是个非常抒情的剧本,包括《天云山传奇》也是带有抒情色彩的情节剧,因此是这个样式决定的,如果用《舞台姐妹》的风格来表现《红色娘子军》,显然是格格不入的。

倪震:您在《红色娘子军》的导演阐述里,说这部电影就像是一杯浓烈的红茶,这样比喻《红色娘子军》太恰当不过了。

谢晋:所以我觉得,给每个电影定一个样式还是比较恰当的。比如《大

李、小李和老李》是个闹剧。样式决定了表现手段。在《红色娘子军》中运用变焦,是因为当时这种镜头刚刚传进上海,很新鲜,很吸引人。后来我觉得很做作,就排斥,觉得不怎么样。

看巴老的文章,你看不出什么样的技巧来。我们现在很多青年人写剧本都用很多辞藻,可是巴金的文章都明白畅晓,毫无雕琢之感,包括他写给夫人萧珊的信,都是很淡的。所以《红色娘子军》用了很多的技巧,但后来觉得很做作,我就一直坚持用不显技巧的镜头。我用三部机器或两部机器拍摄剪辑以后,看不出分镜头。大特写很少用了。看不出技巧的技巧在艺术上是最重要的技巧。这个准则,我一直坚持。

倪震:对,谢导在中期后期的作品中风格越来越趋于平淡,看不到痕迹,无法之法如入化境。但是有个题目跟镜头语言不同,就是您的每部作品都使用一个新的演员。如祝希娟、陈冲、丛珊等,都是您使用的新演员。但是,她们一经过你的指导,学会演戏,此后都一路走上健康的艺术道路。这虽不是个新的话题,但是我们还是很想知道,当您碰到新的演员,您是怎么对他们进行启蒙教育的?

谢晋:这个也不是明星有什么天才,或者我有什么神功。是我对他们下了很大的功夫的。我觉得训练演员、角色,从一个人物的性格开始,要走一条很长的道路。我在学校里念了五年的科班,然后有五年的舞台实践。遇到很多的老师,从洪深到焦菊隐都是最有学问的老师。演员跟其他职业不同,演员要过演员的生活。这是赵丹一直讲的,谢添一直讲的,还有蓝马。这是演员最大的基本功。赵丹可以演李时珍、鲁迅、林则徐,我是希望培养这样的演员,不是光培养本色演员。香港都是培养本色演员,用完了就走人。我跟我们演员培训班的学员说,怕吃苦的不要来,想做金丝雀的不要来。现在的女演员一走红,就做金丝雀了。苏联、美国好的演员走的都是一条艰苦的道路,不是一下子红的。陈冲、祝希娟这样的大学生从红军战士到一个党代表,不是一下子就演好的,要经过很长时间的训练。大家看到《列宁在1918》,那个主演是苏联最好的演员,这样的演员现在看不到。

选择丛珊,我考虑了很久,我要她做小品。她要从17岁的少女演到有一个四五岁孩子的妈妈,她当时连恋爱都没有谈过,根本没有抱过小孩,怎么能适应?我就天天让她抱枕头,让她跟朱时茂两个人练小品。最后两个人拥抱的戏也有。有一场戏是他们两个人结婚后,许灵均放牧回来,李秀芝说马都想家人,可是许灵均不想家,上海话就是发嗲啦。丛珊把头靠在朱时茂的身上。我说这样靠不对,还要头在胸口上蹭,拍了几遍都不行,我就发脾气,说怎么搞的?连这个动作也做不对。丛珊就哭了,副导演问怎么回事,丛珊哭着说他胸口有毛。引得大家哄堂大笑。这是笑话,但是前面几段戏,她是少女,那种感觉还是演出来了。这个角色你要是找有七八个男朋友的女演员来演,就不行。因为她的爱情经历太丰富了,要恢复纯真感,怕也不容易。现在的演员都是上午来下午拍,怎么可能演好呢?

倪震:您的摄影机没响,她手机倒响了,是吧?

谢晋:绝对不行的啊。我到人艺去,到剧场,剧务就说焦先生在排戏,等休息了才能见。现在排戏可没那么多规矩。当年祝希娟为体验生活,在海南三个月,每天全拿着枪。《高山下的花环》的演员没拿过枪,我把他们放到部队当了一个月的兵,包括演炊事员的演员都被放在炊事班里,3点钟起来蒸馒头。到最后他们是手枪、机关枪什么都会。美国是一年前半年前接到任务,他自己花钱去当兵。或者起码三个月,他们是自己体验生活,一到摄制组就拍。所以,我开明星学校,就是想培养这样的演员。

倪震:那么像丛珊这样一个17岁的没有演过戏的演员,是你对她进行表演上的启蒙教育。但您在后期作品《最后的贵族》里,是对有丰富经验的演员进行再调整、再启发。比如潘虹扮演的李彤和濮存昕扮演的陈寅最后在咖啡馆里的一场戏,几乎没有台词,因为那场戏是描写潘虹扮演的李彤被警察抓去,后来放出来了,两个人重逢,各自身份发生了变化,在这样的境况下,出现了一场非常抒情的用心理交流的戏。这里也发生了导演如何与演员合作的问题。因为他们跟丛珊相比,都是非常有经验的演员。跟这样的演员合作,您觉得有什么不同?

谢晋:不同的演员,要根据他们自己的条件做不同的导演处理。比如说刘琼,他不会做小品,不像戏剧学院或北京电影学院出来的。我就对刘琼说,你千万不要做小品,你用另外的办法。他把所有的台词录下来给我听,看感觉对不对。晓庆也不会做小品,她看姜文他们做得很好,跟我讲也要做。潘虹第一次演贵族少女,先是学穿旗袍走路,坐姿和走楼梯的姿态也不一样。后来,每天练正宗的交谊舞。这些都是基本功。

这段戏我们花了很大功夫。我要求他们从头到尾只有两句台词。我跟他们分析,你们本来是可以结合的,后来相见恨晚,李彤当作妓女被抓起来,后来濮存昕把她保出来,两人重逢该说什么呢?没有什么话能说,就是用眼神。你们先给我做喝酒的戏,看该怎么做?他们选了十几个方案。这是对演员很大的考验。我后来还把李清照的词给他们看。可惜,我们没有把李清照的意境拍出来。傅聪为什么取得华沙钢琴比赛第一名?他理解肖邦曲子的意境,全部表现出来了。我就跟濮存昕、潘虹说,你们要体会其中的意境。杯子的拿法,威士忌的喝法都要有独特的处理。我用了七八个dissolve,来表现出喝了两三个小时、无言相对的感觉。白先勇看了非常满意,他认为非常准确地表达了人物的关系。这是导演与编剧最大的幸福。我认为这是我拍得最好的戏。

倪震:我们跟谢晋导演三代人有说不完的话,最后想问您一个问题,在座有很多年轻的教师和学生,在会场之外,各大高校还有更多的青年电影学子。我想请谢晋导演说几句给他们的忠告和肺腑之言!

谢晋:现在年轻人最要紧的是多读书,多研究文化。没有深厚的文化功底,什么事情也做不好。我一直有一句话,自己也试着做到——读万卷书,行万里路。我十岁的时候,父母花7块大洋买了《小学生文库》,基本上必读书都有了。抗战开始,我随歌咏团来到武汉。后来投入抗日,参加演剧活动,然后到黄佐临导演的训练班。我非常幸运地遇到了那些老师,扎扎实实地在学校里学了五年。

倪震:我相信从那些著名的戏剧老师那里,您不仅学习到了技巧,更重要的是您传承了五四以来这一批文学家、戏剧家和电影家真正的文化精神。正是谢晋导演把那一代人的文化精神传承下来了。

谢晋:曹禺老师在我们江安学校教了两年,他有几部最重要的作品也是在那里完成的。这些老师给我的教育影响了我的一生。第五届百花奖,曹禺老师给我颁的奖。这是我一生最深刻难忘的授奖仪式。焦菊隐老师对我的教诲是什么?他罚我站!他排戏的时候我在后台大声吵闹,我被叫出来罚站,站了两个小时,戏排完了下去。现在,我自己拍戏就知道了。他们是中国最严格的话剧导演。张骏祥在上影拍戏,大家从来不敢迟到。这些气氛现在没有了。我就是在他们的教诲下,养成了严格的导演风格。

今天能够跟大家交流非常高兴。我相信中国不仅经济可以搞上去,中国电影将来也一定是大有希望的。

倪震:今天下午,我们大家一起度过了一段非常愉快的时光,我们很高兴能够跟谢晋导演有机会亲近交谈。很多话过了若干年以后还会犹在耳畔,铭记在心。我们跟谢晋导演亲切对话,就像一个大家庭一样,长辈对晚辈,谆谆教导,说了很多语重心长的话。谢谢谢晋导演,也谢谢各位!

本文摘选自《改革开放•推动者》系列丛书之《守望精神家园》,刘未鸣主编,中国文史出版社2018年12月版

更多资讯,欢迎洽询热线:010-81136602/6603/6605/6606;010-81136601010-81136698010-81136697