赵修义|亲历现代西方哲学研究的开放

时值改革开放四十周年,《探索与争鸣》微信公众号于2018年初,开辟“一个人的40年”专栏,揭示改革开放40年来一代学人筚路蓝缕、以启山林的心路历程,描绘气象万千的当代中国,对过去中国以总结、对当下中国以启示、对未来中国以期冀。专栏推出以来取得良好反响,不少学界人士应征投稿,“澎湃新闻”(www.thepaper.cn)获授权转载赵修义教授亲历现代西方哲学研究开放的经历。

老夫今年整八十,改革开放把这八十年一分为二。学术生涯,由此开始。想不到的是,一开始,就被指定走进现代西方哲学的园地。1978年,原本所在的中学政治课教材编写组解散。回到系里,不久,老系主任就约我到他家里谈话,说教育部武汉会议决定要开设“现代西方资产阶级哲学批判”的课程,同你们教研室商量过,系里决定让你承担。我听了相当犹豫,一则,我自大学毕业之后一直在上公共政治课,西方哲学的基础很差,另则我自高中开始就读俄语,英语只有初中水平。学养不足,难以胜任。系主任是三八式的老革命,说一不二,没等我说完,就端起牙缸,刷牙送客了。只好硬着头皮,接受下来。尽管,没有底气,也没有多少信心,但老系主任把这件新事、难事交给我去承担,还是让我从心底里感受到了改革开放带来的整个社会氛围的变化,也感激老领导对我的这个长期被打入另册的教书匠的信任。于是就放下原本的各种打算,集中精力,充实学养,恶补英语。开始进入到现代西方哲学园地。

现代西方哲学在相当长的时间里,是一个学术研究的禁区。不但满眼荒芜,而且荆棘丛生,地下还埋着许多“地雷”,一不小心,就会触雷。1949年之后,学习苏联,按照最权威的日丹诺夫论断,黑格尔之后的整个西方哲学不仅在意识形态上被定性为反动的资产阶级哲学,而且在学理上也视为没有任何积极意义的东西。我的老师辈中几位师从西方哲学大家的学者,也都被迫放弃旧业,一边改造思想,一边转业为翻译工作者。1960年代,反修之时,为了揭示修正主义的哲学根源,高层开始关注整理和翻译现代西方哲学的资料,出版了一些资料汇编( 大部分用黄皮书或绿皮书等形式少量地内部发行),作为大批判的参考。就学术研究来说,就是一个用高压线围起来的禁区。

一

思想解放,改革开放,才把这个禁区打开了。标志性的就是,1979年11月在太原召开的现代外国哲学讨论会。此次会议,正式成立了“现代外国哲学研究会”。此后,又接连在西安和庐山开了两次全国性的讨论会。我所要担任的课程也改名为“现代西方哲学”。教科书、研究会的集刊,各种资料汇编等等也逐步面世,研究生的专业点也得以成立。学科终于有了良好的开局。我本人有幸参加了这三次会议,所见所闻,直到现在依然回味无穷。

开局的这三次会议有一个共同的特点,规格甚高,气氛热烈。三次会议都安排在当地最高规格的宾馆。在太原是作为省委招待所的迎泽宾馆。里面有两大建筑,一座是1950年代建筑,大屋顶,大房间,高层距;另一座是为接待外宾而建的现代化的高层,里里外外洋气得很。在西安,会址放到了“丈八沟”。一个大园林,比上海的西郊宾馆还要大得多,里面还有接待过外国总统和国家领导人的多幢别墅。庐山则是卢林宾馆,就在为毛泽东专门建造的大别墅边上。每次会议省里的高官,都会出席讲话。最好玩的是,山西的一位省革委会副主任讲话的时候,花了许多时间谈山西的美酒,说直到现在汾酒和竹叶青还是军管的,省里面没有多少支配权,只好给诸位每人配售各一瓶,每瓶两元。抱歉了。不过“杏花村”也是好酒,上口绵绵,敞开供应。

此外,每次会议,都要出铅印的简报,一两天就必须出一份,大会发言,各个小组讨论的情况,比较有意思的发言,都要刊登。与会者也可以主动些一些简短的的文字在简报上刊登。庐山上,找不到有资格印内部文件的印刷厂,每天都要下山送到《九江日报》社去印。负责此事的学会秘书长沈少周先生,往返奔波,苦不堪言。一介书生,不懂政治,搞不明白为什么要花那么大的力气搞这个简报。后来,慢慢地才知道,简报还要及时送给上级机关,领导要及时把控会议的进程。这足以体现高层对会议的重视,意味着把现代西方哲学的开放,当作一件要事来办的。规格还体现在各地对会议的接待上,每次都安排了旅游。太原会议期间,不但去了晋祠还远赴最高领导的故乡。会后,一大批与会者,浩浩荡荡地去了大同,有机会参观尚未开放的华严寺,还住进了接待法国总统蓬皮杜时匆匆建起来的宾馆。我们像刘姥姥进大观园一样,看不懂房间里的现代化设施,闹了些笑话。

气氛热烈,也是十分难得。太原会议,到会的近二百人。人多热气高。许多老同学快二十年没有见面了,有说不尽的话。还见到了久违的老师。

洪谦先生,这位维也纳学派的正式成员,1958年反右补课的时候,曾有人给他贴了一张小字报:“洪先生,你从维也纳回来了吗?”这次会上当选了研究会的名誉会长。先生西装笔挺的绅士风度依然,见到我们这些老学生却非常随和,非常高兴。忙不迭地掏出他从宾馆的特供商店买到的好烟,招待我们,逐个询问,毕业后去了哪里,还掏出在太原当官的学生好不容易搞到的京剧票,请我们去看刚刚开禁的“四郎探母”。师生情谊,其乐融融。这种氛围,大概是当时的一大景观。会后,几位同学相约去了北京,除了与老同学相见,主要是探望几位老师。在中关园,拜访了相邻而居的任华、齐良骥、张世英先生。别有一番感受。张先生精力还非常旺盛,指着桌子上当时还非常罕见的录音机,告诉我们最近一段在学法语,想看看法国人把他的著作翻成了什么样子。他还有许多宏大计划,比如要把新黑格尔主义好好做做。张先生非常热情地留我们吃饭,说完就骑车买菜去了。借此空闲,就去了齐先生家,可他一早就去图书馆了。下午,再登门,在狭窄却十分精致的书房里,香雾缭绕中,听他讲述研究康德历史哲学的心得和计划。任先生年纪最大,视力不济,但还一一叫得出我们的姓名,给我们上课的情景也记得很清楚。可惜他已经无力再做什么学问了,写字台上还是一堆堆的书,还有一个硕大的放大镜,每天都要端坐在桌前,回味昔日读书作文的情景。次日,与在京同学一起到《人民日报》社,拜见我们敬爱的启蒙老师汪子嵩先生。看到历经磨难的老师还是那么风度翩翩,儒雅依旧,非常高兴。汪先生同大家一起七嘴八舌地热议时政。兴奋至极。最后,汪先生用一口杭州官话,对我们说,我要回到古希腊去了。报社已经答应,今后可以每周只上两天班,其它时间都可以去研究希腊哲学了。谁有兴趣,就跟我一起做。年过六旬,又屡经磨难的老师们,在改革开放的阳光雨露下,昂扬的斗志,宏大的计划,令人感慨系之。既感到沐浴在改革开放的春风雨露下的喜乐,也受到老一辈学者,老骥伏枥埋头治学的精神激励。

会后,几位同学相约去了北京,除了与老同学相见,主要是探望几位老师。在中关园,拜访了相邻而居的任华、齐良骥、张世英先生。别有一番感受。张先生精力还非常旺盛,指着桌子上当时还非常罕见的录音机,告诉我们最近一段在学法语,还有许多大计划,比如要把新黑格尔主义好好做做。张先生还非常热情地留我们吃饭,说完就骑车买菜去了。借此空闲,就去了齐先生家,可他一早就去图书馆了。下午,再登门,在狭窄却十分精致的书房里,香雾缭绕中,听他讲述研究康德历史哲学的计划和心得。任先生年纪最大,视力不济,但还一一叫得出我们的姓名,给我们上课的情景也记得很清楚。可惜他已经无力再做什么学问了,写字台上还是放着放大镜,每天都要端坐在桌前,回味昔日读书作文的情景。次日,与在京同学一起到《人民日报》社,拜见我们敬爱的启蒙老师汪子嵩先生。看到历经磨难的老师还是那么风度翩翩,儒雅依旧,非常高兴。汪先生同大家一起七嘴八舌地热议时政。兴奋至极。最后,汪先生用一口杭州官话,对我们说,我要回到古希腊去了。报社已经答应,今后可以每周上两天班,其它时间都可以去研究希腊哲学了。谁有兴趣,就跟我一起做。年过六旬,又屡经磨难的老师们,在改革开放的阳光雨露下,昂扬的斗志,宏大的计划,令人感慨系之。既感到沐浴在改革开放的春风雨露下的喜乐,也受到老一辈学者,老骥伏枥埋头治学的精神激励。

当然,气氛热烈,最主要的是体现在学术会议上。

代表主办方做开幕词的杜任之先生,是一位老革命(解放后第一任山西省委秘书长)。他说,我们从旧社会来的,学的都是现代外国哲学。解放后,不敢搞了。这个学科成了空白。需要填补,否则哲学研究与时代脱节会越来越远,这是一种不可弥补的损失。对发展马克思主义极其不利。接下来报告筹备经过的中国社科院哲学所副所长汝信,则强调,搞现代化要有良好的国际环境,展开对外的经济文化技术的交流,联合一切可以联合的力量打破闭关自守的状况,但是对外国的政治经济的了解还是走在前面,哲学是时代精神的精华,如果不了解哲学,对国外的了解还是不行的。开会就是想加强这门学科的建设。还想解决一下如何用马克思主义的立场、观点、方法对西方哲学作出实事求是的评价。这就宣布了禁区的开放,从此包括现代西方哲学在内的外国哲学学科不但已经合法化,而且将迎来一个发展建设的美好时光。这大大激发了与会者的热情。

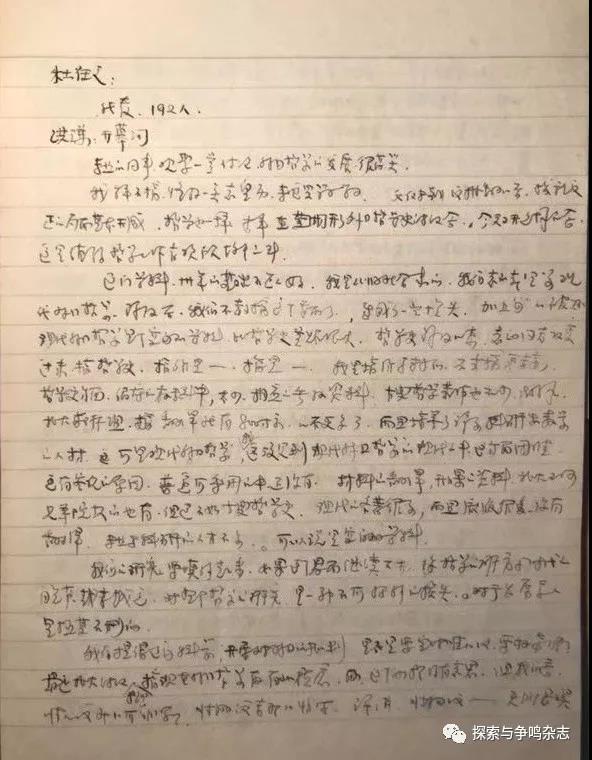

首先是求知的热情极其高涨。每次会议都有一些专题报告。大家都非常认真的听,记笔记的也很多。我现在还保存着太原会议和西安会议的两本记录。报告有几种不同类型。一种是介绍国外哲学研究的进展,有许多以前很少听闻的人物和学派。其中反响比较热烈的就是对科学哲学的介绍,尤其是卡尔·波普的证伪主义,以及西方马克思主义。另一种,是有的老先生把他们原来熟悉,但是1949年之后不敢再讲的西方学派,给大家做了介绍。比如中山大学的罗克汀先生讲了许多人第一次听到的现象学。张世英先生则评析了T·H格林的哲学思想。大家最感兴趣的是不久前出访西德的汝信先生的报告。他的访学相当深入,不仅访问了许多大学和研究机构,还同那时才50来岁的哈贝马斯等十来位最活跃的哲学家做了交流。他还相当详细地介绍西德的社会状况。让大多数只能从《世界之窗》( 当时流行的一本杂志)了解世界的与会者,大开眼界。报告讲的有些事情,即使不查笔记,现在依然留存脑际。比如,西德的收入差距很小,遇到的出租车司机会有哲学博士的学历,司机说自己的收入与大学教师差不多,只是教授的名声好听,社会地位高。工人的工资和经理扣税之后所得相差不到一倍。还有一个故事,哈贝马斯对他说,希望中国学者不要按照苏联的观点来看我们。从1930年代起我们同苏联就有矛盾,不赞成他们的肃反政策,不同意第三国际对德国的政策。德国的主要矛盾是资本主义与民主的矛盾。凡此等等,都是闻所未闻的。这些也成了休息时大家交谈的话题。新知的获得,感受到自己的无知,更激发了求知的欲望。求新知,形成了会议的浓浓的氛围。

二

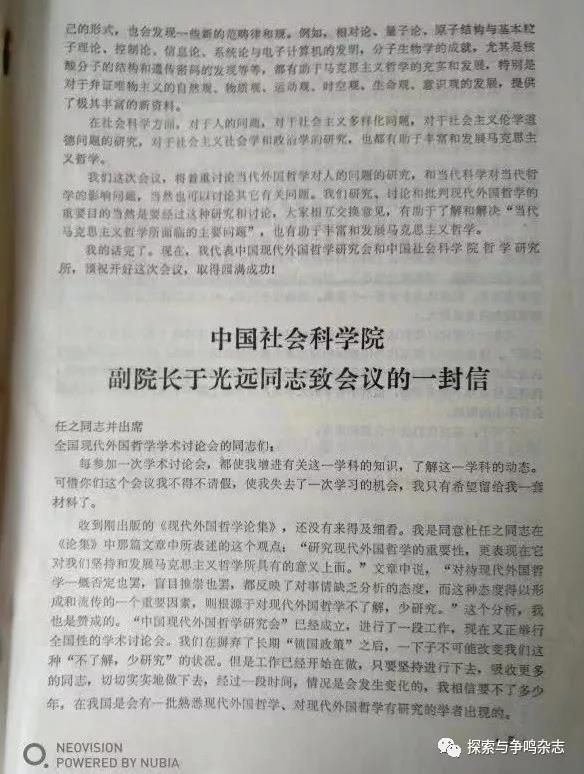

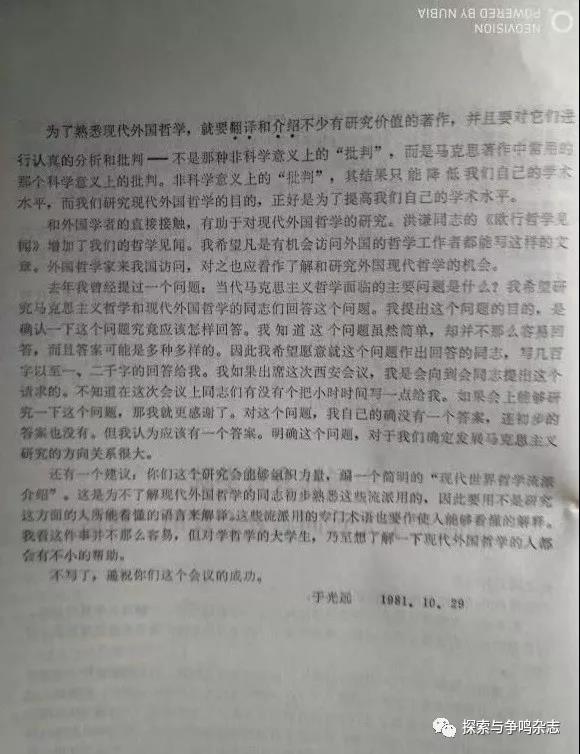

第二次西安会议,时任中国社科院副院长的于光远原本打算出席,因故未能成行。他特地给会议写了一封长信。开头就表示,“每参加一次学术会议,都使我增进有关这一学科的知识,了解这一学科的动态。可惜你们这个会议我不得不请假,使我失去了一次学习的机会”。在论说了现代外国哲学研究对于坚持和发展马克思主义的重要意义之后,他提出还希望现代外国哲学的研究者回答一个问题:当代马克思主义面临的主要问题是什么?并期望与会者能够用一两千字的文字给他书面的回复。这位德高望重,身处高位的老领导那份好学、谦虚的态度,跃然纸上。生动地体现了那个时代,整个社会好学上进的氛围,也给后学做了一个榜样,相较今日,令人感慨系之。

再就是讨论的热烈。太原会议的开幕式上,代表主办方的汝信先生在阐述会议的指导方针时,强调应当根据实践是真理的唯一标准的讨论的精神。一方面要彻底解放思想;另一方面要贯彻“双百方针”,开展真正的自由的学术讨论。1978年芜湖召开的外国哲学史会议上,学者们自发地勇敢地否定了束缚哲学史研究几十年的日丹诺夫哲学史定义,受到了肯定。有此先例,学界同仁渐渐消除了多年积淀的恐惧。开始敢于用自己的头脑思考,也开始敢于把自己的真实的看法说出来了。真话说出来了,不同看法在所难免,争辩的气氛也就慢慢形成。会上会下,都有讨论和争辩。

三次会议,所处的社会环境不同,出席的人员也有很大的差别,不但争议的内容不同,而且气氛也不尽相同,争论却一次比一次热烈。太原会议,整体上说气氛和谐。不同意见,不少是各说各的,即便提出异议也有君子风度。最有趣的一件事是,介绍科学哲学进展的查汝强先生,在介绍卡尔·波普的时候,即兴发挥,说了波普的证伪主义有许多合理的东西,我们所说的“实践是检验真理标准”,有相通之处。讲完之后,当时坐在台上咪着眼睛像打瞌睡一样的洪谦先生,拿起话筒,提出异议。指出波普的“证伪”与逻辑实证主义的“证实”要放在一起理解。洪先生曾经是维也纳学派的成员,对当时也在那里的波普有很深的理解,在编选《现代西方资产阶级哲学论著选辑》的时候,肯定是读了波普的大量的著述。自有自己的依据。会后,洪先生还提笔写了一段不长的文字,在会议的简报上刊登。他的认真态度,给我们留下了极其深刻的印象。事实上也回应了会议的另一个主题——研究西方哲学的方法论问题。

西安会议的时候,情况有了变化。选择了“科学哲学”与“现代外国哲学中人与人道主义问题”作为会议的主题,这后一个问题显然与舆论界已经发端的人道主义与异化问题的大讨论紧密相连,尽管那时还没有发酵为高层的意识形态冲突。在此基础上又一次把以方法论问题,尤其是如何用马克思主义的观点来研究和评析各派西方哲学的问题突出地提了出来。况且当时,学界许多同仁已经日渐摆脱了“心有余悸”的心态,这就使得不同意见面对面论辩的局面的得以呈现。会上的发言,各抒己见,有的时候还针锋相对。讨论远比太原时热烈。可喜的是,大家还是平和地摆事实,讲道理。很少见到情绪化的上纲上线或尖刻的语言。新的情况是,研究生和青年教师也活跃起来了。他们还在晚上休息时间相聚讨论。具体内容,我是偶然听到了。由于“丈八沟”的宾馆大楼无法容纳那么多的与会人员,我下榻在附近临时用作客房的平房里,同在一个大居室有位年轻教师。有一天晚上,他回来得非常晚,也非常兴奋。我问道,这里像荒郊野外没什么地方可玩的,哪里去了?他说,有人约了我们这些年轻人一起聊天讨论,觉得同你们这些中老年缺少共同语言。有些话,你听了也许不高兴,有人觉得,你们有匠气,年轻的要有做哲学王的志气。心中一惊。转眼一想也有道理,我们这代人头脑里有形无形的束缚、陈见实在不少。有机会多听听年轻人的想法,会有极大的启示。

三

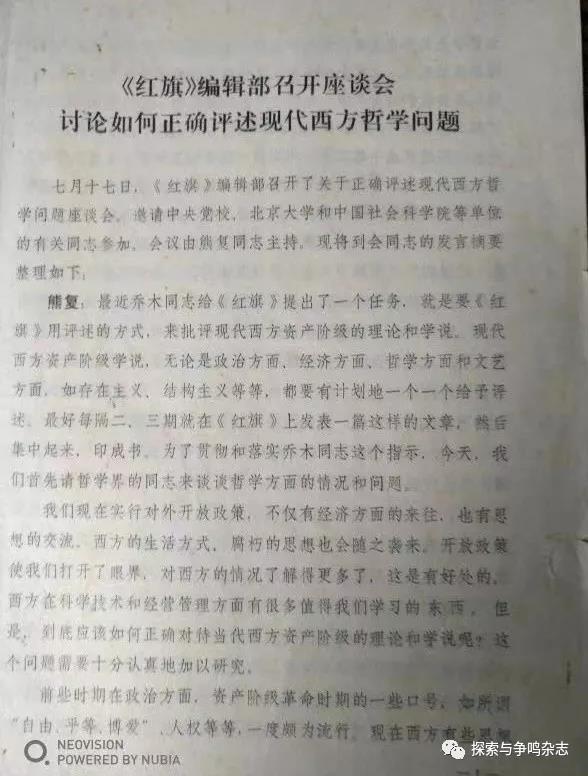

庐山的氛围,有了很大的变化。一开会,就觉得有一种凝重的空气。大会的报告,强调的是对现代西方哲学的批判。分发的材料是在真理标准的讨论中显得极其被动的《红旗》副总编熊复的讲话,其中透露了胡乔木关于用述评方式“批判现代西方资产阶级的理论和学说”的指示。

与会的有一大批生面孔,后来知道,他们来自京城的各大报刊和出版社,地方上编辑、记者、老总也不少。我同室的就是上海人民出版社的副总编,楼下住的是《红旗》的编辑严长贵。老专家反倒不多。才气横溢,能言善辩在前两次会议上非常活跃的学会理事王守昌,尽管与会,却在讨论会上见不到他的身影。后来才知道,原来东道主点名不许他发声,学会秘书长就天天陪他散步,做他工作。

讨论尽管依然热烈,但是,开始一段,总觉得味道怪怪的。我所在的小组,第一天开会,就有几位一个接一个拿着稿子进行批判,针对的不仅是萨特和存在主义。有的指名道姓地指责萨特研究的专家柳鸣九,甚至用词尖刻,指责他写的散文描写拜谒萨特墓地时表露的心情,是有损国格。有的指责上海的《书林》杂志不该刊登赞扬萨特的文章。当时我也有点按捺不住,就说上面要求我们评论的是西方哲学, 怎么评论有不同看法是很正常的。既然学界有不同看法,《书林》将不同观点的文章都登,也是正常的。至于柳鸣九,他是法国文学专家,我们不懂法文,能够读到的萨特著述的中译本也很少,对萨特的了解可能不如人家。况且他人也不在场,有意见还是当面对他说比较好。会后遇到在另一个小组老同学,他说那个组里,《北京日报》的编辑,指责不久前由人民出版社出版的刘放桐主编的《现代西方哲学》一书,书名就有问题,质问为什么不用“现代资产阶级哲学”。该书的责任编辑,人民出版社的女强人袁淑娟当即站起来反驳。会场里火药味十足。有人开玩笑说,庐山这个地方,风水不好,不能开会,一开就是这样。

这种氛围对老先生有很大的压力。比如熊伟先生就情绪低落。这也自然。因为火力集中于存在主义,而熊先生则是海德格尔的门生,还刚刚被推举为北美海德格尔学会的八名名誉会员之一。好几个傍晚我陪着熊先生在宾馆前的芦林湖边散步,聊天,倾听他诉说心中的郁结。上次西安会上他做了《海德格的盖棺论定问题》的报告,发表文章时把题目改为《海德格尔是个哲学家》,其寓意就是不要纠缠于海德格尔与纳粹关系的那段短暂历史,还是要把他看作一个有独创性的思想深邃的哲学家。这是他费了许多年的思考作出的既能说服自己,也能回答学界的疑虑的结论。此次会前的态势,会上的气氛让他不解,黯然伤神,但又不得不说些什么。只好介绍赴西德和美国参加会议的简况了事。我说,你翻译的《存在与时间》的节选,读起来很有韵味,可以抑扬顿挫地朗读,意思也就便于领会了。有没有打算把全书翻出来?他笑笑说,我去留学的时候,中国经典读了不少,包括佛学的,听海德格尔上课的时候,有些德国人听不懂的,我能听懂。可我现在老了( 其实当时熊先生只有七十)。让年轻人去翻译吧,我不做了。

对这种氛围的反应是多种多样的。有些学界同仁,感到无奈和厌烦,就回避。会场人数减少,到晚餐的时候,一大批人满头大汗地赶到食堂,原来都去享受庐山的美景了。也有聚在房间里自己开小会的。有一次,几位老同学聚在朱德生先生的房间,七嘴八舌地议论。我与随哲学所所长参会的同班同学,吵起来了。我说,青年学生中的“萨特热”是《中国青年》杂志组织的关于潘晓的信的讨论中露头的,加上萨特去世引发的对这位与中国一直非常友好的作家、哲学家的纪念,与西方哲学研究界关系不大。那位同学说,“潘晓的信的讨论是XXX认可的,你不要乱说”。我答“领导做的事都是对的,出了状况就要学界承担。你这是什么逻辑”。两个人争得快要翻脸了。还是朱先生打的圆场。他说,我们还要发点声音,但是要站得高一点,着眼于总结理论思维的经验教训上。其实,许多认真的与会学者都有这样的想法。后来几天的讨论,情绪化的声音就少见了,讲道理的声音就多起来了。重点渐渐地从分析西方哲学对青年的影响,转移到了西方哲学本身。一次晚间举行的大组会上,许多学者发言。一方面对萨特和存在主义等不同的流派做了许多具体的分析。提出了一个有待破解的难题:一个哲学家的学术观点与政治态度的关系,往往非常复杂,怎样才能避免简单化的做法。另一方面,也对如何评析现代西方哲学尤其是总体上把握其演进的趋势,提出了各种不同的见解。

朱德生先生在会上的发言,强调我们要从文明发展的高度来看西方哲学的研究,我们用马克思主义的观点去分析现代西方哲学,目的是结合我们的实际发展马克思主义,作出积极的思想创造,使我们在思维领域处于世界领先的地位。总之是要在思想理论上对世界作出些贡献,不能成天担心别人来影响我们,把自己封闭起来。其中一句让人难忘的话是“我们研究现代外国哲学,主要不是为了当消防队员,更不是为了当乞丐。”他强调要全面地总结现代理论思维发展中的经验教训,发现哲学思想发展的规律。这样才能使我国的理论思维能够站到世界的前列。

令人宽慰的是,闭幕会上的总结报告,也比较平和。强调要清醒地认识到,我们的研究工作还刚刚开始,要深入到各个流派思想的内部进行考察和研究,在此基础上才能进行内在的批判。也需要研究现代西方哲学发展的内在联系和内在规律,研究者需要“从自己研究的流派中杀出来”,这样才能做出有说服力的批判。

热烈的讨论,终于得到了引导今后科学的建设一些基本的共识。会议宣布今后就不再召开全国性的大型会议,转向专题性的研讨(后来,还是在贵阳开了第四次大型全国讨论会,许多新进学人与会,规模甚大,但已经不再有地方领导到会,会场也不再设在地方上的政府招待所。讨论的都是纯粹的学术问题)。现代西方哲学的开局阶段由此结束。回顾这段历史,不禁令人感叹, “同归而殊途 一致而百虑” ,这一中国古代思想家名言是何等智慧。

本文转载自《探索与争鸣》公众号“一个人的40年”专栏。本文入选《探索与争鸣》编辑部编选的《一个人的四十年》(上下卷)(生活·读书·新知三联书店,2018年12月即出)。