叙诡笔记|吸鸦片烟,竟是吸“大墓坑里的百年累尸”?!

鸦片为害中国,人所共知,尤以林则徐的“此祸不除,十年之后,不惟无可筹之饷,且无可用之兵”和黄爵滋的“以中土有用之财,填海外无穷之壑,易此害人之物,渐成病国之忧”两句名言,至为沉痛。清末笔记中对这一毒品对人民生命健康造成的危害,也记录甚多,但是最触目惊心、读来令人毛骨悚然的一篇,要算是清代学者许仲元在《三异笔谈》中所写的“鸦片烟的本质”。

一、戒烟不易:死刑未必能“震慑”

鸦片最初进入中国时,只是被当作一种药品使用,诸如治疗风湿病、胃痛、发烧等等,鸦片当中所含的生物碱还具有止咳的作用,不过,鸦片用途最广泛的药用功效是用来止痛。直到十七世纪中叶,鸦片烟的吸食才传入中国。清代嘉庆年间学者宋永岳(号青城子)在《亦复如是》这部笔记小说集中,曾写出中国人对吸食鸦片烟最初的印象:“鸦片烟来自外番,价甚昂,色深黑,稠黏似膏药,嗅之臭则恶,吞少许人即死,验之如服毒状,最为人害。例禁甚严,终不能尽革。”

《亦复如是》又写鸦片的吸食方法,栩栩如生:“于静室中卧于榻上,另有鸦片烟筒,将烟用铁签挑少许于烟筒头上,向灯火吸之,徐徐吐出。”吸食者最初会觉得此物臭不可当,但“服之十日即不闻其臭,半月后惟觉异香扑鼻,透心沁脾,万不能离”,而且觉得不吸就没精神,越吸越长精神,这便是上瘾的表现。

宋永岳乃一奇才,桐城派文学大师姚莹在为他写的传记中,不仅夸他“诗古文皆拔俗”,而且特别强调他“精医,所诊无不中”,所以他谈起吸食鸦片上瘾后的症状时,也显得十分专业:“比至其时,或不得服则流泪垂涎,手足委纵,虽刀加于颈、蛇啮其手弗能动也,吸数口即健如常人。”而那些严重上瘾者,“虽家无晨炊,必千方以购,甚因为盗为窃,无所不至,富家子弟以此倾家败产者不一而足”。

宋永岳亲眼见到很多“聪明才辩之子”,一旦吸食鸦片上瘾后,“日夜惟此是务,终身不复有为,竟成废人”,不禁深感痛惜。而作为一位医生,他只能眼睁睁看着吸毒者们“肥美之躯,转瞬间形瘦骨立,肩耸胸陷,面黑唇焦,不数年死矣”,更是引为恨事。所以他在文末叹息道:“夫以鸦片烟之废时失事、败家促寿,而人顾嗜之,是人自取死也!取死之道不一,鸦片烟一也!”

事实上黄爵滋在赫赫有名的《严塞漏卮以培国本疏》中,曾经建议道光帝颁布法律,对于吸食鸦片者“准给一年期限戒烟,若一年以后,仍然吸食,是不奉法之乱民,置之重刑”!所谓重刑就是杀头,在黄爵滋看来,戒断鸦片瘾虽然痛苦,但“临刑之惨急,更苦于断瘾之苟延,臣知其情愿断瘾而死于家,必不愿受刑而死于市”。但是按照许仲元在《三异笔谈》中的看法,总结成俩字就是“没用”——“天下物之恶,莫恶于鸦片,鸩毒不啻也,味之恶可想,而嗜者甘以身殉,人之愚莫愚于吸鸦片,待决之犯,亦无不觊缓须臾,临毙之夫,尚无不求延片刻,吸乌烟者乃日促之。”说到底吸食鸦片本身就是找死,吸毒者也很清楚这一点,既然如此,他们又何惧斧钺加颈呢?

二、鸦片本质:吸食的是“百年累尸”

许仲元曾经在云南做官,他有两个朋友,一个叫郑六,一个叫施七,都因为吸鸦片而死,施七跟许仲元的私交尤深,所以去世时许仲元去探望过他,“弥留时惨苦万状,较善终者迥别”。而这一时期,云南全省烟片泛滥,吸食者越来越多,“几于比户有铺矣”,意思是说隔几间民宅就能看到鸦片烟馆,快赶上现在的便利店了。许仲元曾经见过一把折扇,扇面上所绘图像,诡异莫名:一个瘦得只剩下一把骨头的人,跟一个妓女“翘足并卧炕上”,两个人正在“挑灯对吸”过烟片烟瘾,两个形状可怖、青面獠牙的瘦鬼就站在他们旁边,“闻其嗅气,以手招烟,作垂涎状”,而旁边的蛇鼠“亦僵卧若蛰,闻烟蠢蠢作欲动态”……此情此景让许仲元不禁感慨万千,鸦片烟竟能役鬼惊蛰,实在是太可怕了!

也许正是对鸦片烟的切齿痛恨,使得许仲元在为官期间一直严格执行国家法令,坚决禁烟。他后来在浙江永嘉做官,听说手下有个库书(在仓库中负责登记造册的小吏)名叫张元龙吸鸦片烟,打算重重地惩治他,谁知张元龙毫不畏惧,他坦承自己过去确实是个瘾君子,但现在已经戒烟两年了。许仲元一听十分惊讶,因为他还很少见到真的能够戒鸦片烟成功的人,便问张元龙是怎么戒的?张元龙说,自己曾经为采办船料事出海南洋,到达苏禄国(今菲律宾一带),亲眼看到了鸦片烟的本质,“故毅然不敢食耳”!

鸦片烟的本质?许仲元愈发惊奇,问到底是什么。张元龙说:苏禄国的习俗,人死后裸葬,“一亩之地,百族共之,积累百年,其地之值不资也”。而这样的土地正好用来制造鸦片烟。“造法先掘土数丈,筑其底极坚,并四旁亦筑”,然后把挖掘出的泥土“捣之极细,筛之极净,曝之极干”,然后在坑中最底部铺一层石灰,加一层“精制”过的泥土,再加一层罂粟瓣,再加一层糯米粥,然后用芦席覆盖,再盖一层毡,再压上一层木板,“自春及夏至秋而成”,这时,这土地可就不是价值“不资”了,而是“以金易土,价且倍蓰”……可是在张元龙看来,这样制出的鸦片烟,用料中的泥土实在是“数百年前陈人之膏血”,吸起来简直就是吸食百年来层层累积尸骨一般,“故一见誓死不再食也”!而张元龙戒烟也有自己独特的方法:以十全大补汤,加鸦片灰,“俟瘾发时服之”,一开始依然会萎靡烦躁,但渐服渐愈,两个月后就可彻底戒断了。

张元龙的一番讲述让许仲元感慨良多,尤其是关于土地的话,让他想起国内的很多良田现在都种上了罂粟,“几及十之二”,而一旦种上鸦片,利润比种植其他农作物要翻上数倍,但罂粟有毒,“三年之后,即成废土,非数年不复,蠹国病农,莫此为厉”!

三、鼻出烟虫:数百黑虫蠕蠕而动

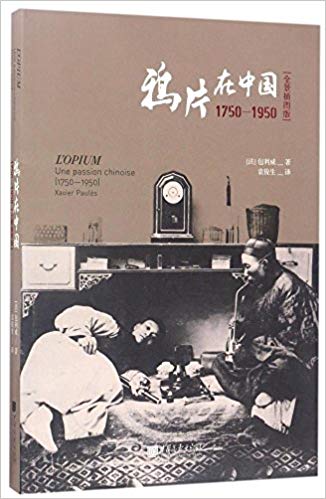

张元龙采用的戒鸦片烟法,其实是林则徐当年前往广东禁烟时给烟民推荐的“戒烟药”,这些药通常就是一剂汤药,里面有一种鸦片(或鸦片渣)的代用品,还有几种滋补身体的辅药,随着时间推移,辅药的剂量逐渐减少。究其本质而言,这跟现在采用美沙酮戒毒在原理上是一样的。法国历史学家包利威在《鸦片在中国》一书中曾经提到,整整70年以后,清政府于1906年推荐烟民服用的戒毒药与林则徐所推荐的药物没有什么差别,只是更加具体:用4克烟灰渣、3克苦杏仁、4克生人参以及1克酒泡生姜熬制,“烟民想吸鸦片时,就喝上一杯汤剂,每喝完一杯药,就往汤剂里倒一杯烈性酒,待整个汤剂都变成烈性酒时,人的烟瘾也就戒掉了”。

不过,对于此种方法是否真的有用,时人存在很大质疑,清代政治家薛福成在《庸庵笔记》中曾经直言不讳:“近世有为戒烟丸者,其方药品不一,然能绝去真瘾者十无一二。”当时有个名叫傅丽生的人擅长助人戒毒,一生曾帮不少人摆脱了鸦片烟瘾。他施治前,先要充分了解戒鸦片者吸毒时间的长短,然后与其同室居住一段时间,考察其“精气之强弱、饮食之多寡”,然后再决定药品之加减,“顺其气候而调摄之,察其宜忌而去留之”,这样一个月左右,毒瘾可以彻底戒断,只是这种方法耗时费力,无法推广。

光绪庚寅年十一月二十九日,沪报上登出一则新闻,上海有个毒瘾甚大烟龄且长的老烟枪,突然悟出一个道理,他发现“吸烟者多喜甜而恶盐”,所以“救生烟方,只用盐汤一味……(盐)利于润肠,兼有清火解毒之功”。于是他每天晨起喝一碗盐汤,每次想要吸鸦片的时候,就再喝一碗盐汤,这样过了两天再吸鸦片的时候,觉得不像从前那么有滋味,又这么坚持喝了几次盐汤,“竟绝瘾矣”。

不过要说起戒鸦片烟瘾,最有意思的一则笔记,要数《清稗类钞》中的一则“鼻出烟虫”。咸丰初年,晚清名臣祁宿藻到湖北为官,当时“吸鸦片烟之风初盛,其禁亦至严,署中人无敢私吸者”,只有一个姓徐的老刑幕徐,“年老瘾久,吸食如故”。徐某养了一只猴子,聪明伶俐,“冬能温衾,夏能挥扇”,徐某非常宠爱它,每次自己吸鸦片烟时,猴子也蹲于榻畔嗅着烟气,仿佛“烟友”一般。

后来,徐某因为一桩公事外出,数日不归,猴子的烟瘾犯了,又不会自己鼓捣鸦片烟具,萎靡不振,疲惫不堪,“僵卧五日而毙”。死后,猴子的鼻子中游出很多黑色的小虫子,一条条的十分丑陋,好像小蛇一般。等徐某回来,听说猴子死了,伤心不已,祁宿藻带他来到猴子的尸体前,命令手下“剖猴腹视之,则腹中虫数百,蠕蠕而动,肠胃皆被啮穿”——而先前那些鼻子里的小虫,不过是因为腹内太多装不下而“旁溢上行者也”。徐某恶心得差点吐出来,祁宿藻却说:“你要是再不戒断鸦片,我看早晚有一天,鼻子里也要冒出烟虫来!”

“徐因此猛醒,亦即戒烟”,然而刚开始戒烟时也是涕泗横流,呵欠连天,祁宿藻“命以猴腹烟虫数条,焙焦研末,置药中,使徐服之,不数日,瘾竟断”。

由此可见,世间很多上瘾难戒之事,还是因为只知其有害,而不知其可怖,倘若都能明白不良嗜好的本质乃是“吸尸化虫”,也许会增添很多的“毅然戒断”者吧。不过这也难说,毕竟在人生的中夜悚醒,绝大部分人选择的是倒头再睡。