中国哲学史视域下的禅学论述:萧萐父《禅宗慧能学派》读后

今年(2018)是武汉大学“珞珈中国哲学”创始人、当代著名哲学史家、诗化哲学家萧萐父先生逝世10周年,也是萧先生冥诞95周年,武汉大学哲学学院将于10月下旬在武汉大学举办学术研讨会,以纪念这位中国哲学界的先驱人物。年初已闻此消息,近日又得萧先生的高足、哲学院院长吴根友兄信,告知相关情况,并以纪念文章相嘱。古人有言:“一日之师,终生为父”,作为曾经沐浴过萧先生教诲的后生末学,自当义不容辞。萧先生晚年有“漫汗通观儒释道,从容涵化印中西”诗句,可以窥视其“珞珈中国哲学”的学术特色及其广阔的学术视野,佛教思想乃其中的一个重要内涵,不容忽视。本人曾结合自己的学术偏好,于萧先生逝世5周年(2013)学术纪念活动时撰写过一篇探讨先生关于禅学论述特色的小文,以表纪念,然该文一直以来没有正式发表。萧先生关于禅学方面的论述,我目前手头所掌握的资料仅有收入《吹沙集》(巴蜀书社,1991年)的《禅宗慧能学派》一文,与李锦全先生合编的《中国哲学史》上卷中的“佛教”部分,以及与吕有祥先生合著的《古尊宿语录》校点本(中华书局)两卷,此外还有萧先生在“首届禅宗与中国文化国际学术研讨会”的一篇讲话稿,收入由萧先生和黄钊先生主编的《“东山法门”与禅宗》(武汉出版社,1996年)一书,这些显然不很全面。本人不才,又限于资料,故此次拟在旧稿的基础上,以先生的代表性禅学论文《禅宗慧能学派》为中心,试做探讨,并不揣浅陋,将其发表,以求教于方家和萧门诸友。

《禅宗慧能学派》一文应该属于萧先生关于禅学最早的论述。该文撰于1961年,发表于《武汉大学学报》1962年第1期,洋洋15000余字,系统地论述了以慧能为中心而形成的“南宗禅”的思想特点及其作为宗教哲学的本体论、方法论和宗教归宿,是一篇力作;该文虽撰于距今半个世纪前的上世纪60年代初期,或多或少地带上了时代的烙印,但其对禅宗历史的把握,对禅宗基本思想的论述以及鲜明的问题意识等,即便在今天读来,非但没有过时,反而觉得随着时间的推移和研究的进展,愈显现其学术价值。作为一篇研究禅宗的学术论文,我认为至少有如下几点值得我们注意。

一.1950年代至1960年代大陆学界禅宗研究的代表性成果

据统计,1950年至1964年的15年间,大陆地区的禅宗研究论文只有50余篇,没有专著,内容涉及禅宗的人物、宗派、经典、公案、思想几大部分(见黄夏年《中国大陆禅宗研究十五年(1949-1964)》,载萧萐父、黄钊主编《“东山法门”与禅宗》武汉出版社,1996年)。而关于禅宗思想方面的研究成果,如果我们不算发表于中国佛教协会会刊《现代佛学》和《光明日报》上的陈銘枢、呂澂的论文,专以发表于学报和学术期刊的论文来计算,萧先生的《禅宗慧能学派》(以下称“萧文”)则是为数甚少中的重要一篇,而且是继任继愈的《禅宗哲学思想略论》(撰于1955年,收入1962年由三联出版社出版《汉-唐佛教思想论集》。以下称“任文”)和侯外庐的《禅宗的兴起及其对道学的影响》(收入《中国思想通史》第四卷上册第四章第四节,人民出版社,1959年。以下称“侯文”)之后的一篇重量级的论文,值得引起我们注意。

二.继承了任继愈、侯外庐的思想史理路

与任继愈的《禅宗哲学思想略论》和侯外庐的《禅宗的兴起及其对道学的影响》相比,萧文在某些提法上显得更为客观一些。我们知道,任文、侯文和萧文所讨论的对象都是关于禅宗史上出现所谓“南宗”和“北宗”之分的唐中期的禅学思想特色,它们都同样地主张禅宗早期的思想是“客观唯心主义”,发展到慧能之后,便逐渐走向了“主观唯心主义”;其论述方法和基调,可以说基本相同。然而,在对于禅宗本身的历史意义的认识上,三文则有“轻”、“重”之别。比如,任文指出“禅宗是中国佛教史上重要流派之一”,侯文视禅宗思想为“道学的先行”。这样的提法,在今天看来,无疑显得“轻”而保守。然而,与此相比,萧文首先梳理禅宗发展的历史,在此基础上,指出“慧能(638-713)所创‘南宗’,作为中国独创的佛教哲学,独盛于中、晚唐直至两宋,风靡全国,并传播到朝鲜、日本,在思想史上产生了特别深远的影响”,是“中国化了的佛教哲学”,“禅宗慧能学派,是佛教哲学中最有理论深度的。” 这种提法,在今天看来,虽然比较普遍,但在1950年代至1960年代的大陆,则显得“重”而客观,应该是十分少见的;是否属首次,不敢肯定,但至少在上述任文和侯文中是不曾见到的。因此,关于禅宗是“中国化了的佛教哲学”的提法,可以认为是萧文的一个突破,是在深化任文和侯文的基础上的一个新的拓展,具有重要学术地位,值得彰显。

三.“慧能学派”提法的合理性

我们知道,禅宗有各种宗派和法门,所谓“南宗”与“北宗”或“南顿”与“北渐”、“东山法门”等等。据宗密《禅源诸诠集都序》、《圆觉经大疏》,早在唐代,禅宗还有所谓“十室”、“七宗”或“五宗”的说法。到后来,更出现了“五家七宗”的说法。宗派和法系的不同,说明其学说也不尽相同,其宗教实践也更不可能一样。而且,这些说法,都是禅宗在其发展到某一个历史阶段而形成的产物,具有特定的时空背景和含意。比如“南宗”一说,据现存的文献,最早提出此说法的是唐代慧能的弟子荷泽神会(684-758),在神会当时,此“南宗”是针对神秀的“北宗”而提出的一种说法,具体指当时在南方以慧能为中心所弘传的禅法系谱,且带有与“北宗”相抗衡的一种紧张关系。当时宗密对此曾有明确说明:“南宗者,即曹溪能大师受达摩言旨已来,累代衣法相传之本宗也。后以神秀于北地大弘渐教,对之曰南宗”(《禅门师资承袭图》)。因此,研究禅宗,我们应该尊重禅宗发展的历史,对于各派的形成及其具有特定时空背景的概念及其意含,不能忽视,不能概念混淆,更不能“以一概全”。而萧文恰恰在这方面表现出了一种历史的高度,提出“慧能学派”的说法,匠心独具,既克服了“南宗”或“南宗禅”一词所限定的时空背景含意,同时又能彰显萧文试图以中国哲学学派史的问题关切研究禅宗思想的“问题意识”;概念清晰,立场分明。可以说,这也是萧文不同于上述任文和侯文的另一特色之处。上述任文中虽有“慧能和他的学派”的提法,但与上述侯文一样,全文自始至终使用“南宗”或“南宗禅”说法。

四.肯定慧能学派“革新”的积极意义

我们知道,现在所传的禅宗历史,主要是慧能一系的“南宗”史。慧能门下有许多弟子,其中,荷泽神会、青原行思(?-740)和南岳怀让(677-744)三人特别有名,他们对“南宗”的发展起到过重要的作用。神会主要活动在洛阳,曾与“北宗”门徒相辩论,力举慧能为禅宗的六祖,强调“南宗”的正统性。其主张,在唐德宗贞元12年(796)得到正式认可。以慧能为六祖、神会为七祖的传灯世系,于此得以形成;神会一派作为荷泽宗,也因之留名史册。青原行思和南岳怀让二人主要活动在现今的江西省和湖南省一带,他们收有许多信徒,其影响逐渐波及到全国,并成为后来禅宗的主流。禅宗史上所谓“五家七宗”,即是以青原行思和南岳怀让及其门下的禅法为基础而发展起来的。“五家七宗”,即是指曹洞宗、云门宗、法眼宗、临济宗、沩仰宗以及临济宗的黄龙派和杨枝派。因此,慧能的出现,在禅宗史上具有特别重要的意义。萧文基于这一历史事实,肯定慧能学派所进行的“大胆的教义‘革新’”,指出“它以‘教外别传’的独特理论和简易通俗的传教方式,和旧有佛教宗派相抗衡”,适合了时代的发展。还说,“慧能学派表面上摆脱一些已经僵化的佛教传统教条和宗教仪式的束缚,主张‘不读经’、‘不礼佛’、‘不坐禅’,采用‘直指人心’的通俗说教,甚至公开发表所谓‘超佛越祖’、‘呵佛骂祖’的偏激言论,来宣扬佛教的精神。它为佛教开拓了新的思想领域,为朝野士人重新构建一根精神支柱”等。这样的评价,即便在今天看来,也十分中肯,可以得到学界大多数人的认同。然而,在上世纪50年代至60年代的大陆,如此积极评价慧能学派的“革新”意义,则是十分少见的。

我们知道,基于学术的角度,从慧能一系的“南宗禅”发现其“革新”意义,早期见于胡适的禅宗研究,并非始于萧文。然而,胡适的禅宗研究在上世纪50年代至60年代的大陆,由于受到当时的政治影响,被当成了批判的靶子,而关于慧能一系的“南宗禅”的“革新”意义的提法,也随之遭到了消极的处理,甚至连同胡适一起,被当成了批判的对象。比如,上述任文末尾附有《论胡适在禅宗史研究中的谬误》一文,就指出:“这一貌似革新的宗教流派更能表现出宗教思想的神秘主义的特色”,“禅宗以‘革新’的姿态,宣扬它的最腐朽的屈服、投降的奴化思想;以‘激烈’的辞句反对旧佛教日趋僵化的宣传仪式;以‘自觉’和‘顿悟’来宣扬实质上的盲从和迷信;以‘真理就是现实世界中”的口号来号召信奉者脱离现实世界的斗争,企图麻痹他们对现实世界的不满的情绪。”任文最后指出,“正因为禅宗的宗教思想和胡适的唯心主义有基本相同之处,都是反理性的,都是主观唯心主义的,都是反科学的,所以胡适选取了禅宗作为他宣传他的实用主义的工具。”与任文“痛批”的言辞相比,侯文总体来讲则显得较为平和,但侯文也说:“‘南宗’代‘北宗’而兴,应以此事为一转折关键。其所以是关键,不是如胡适所胡扯的南宗的‘革命’或什么顿悟的‘自然主义’;而相反地在于‘财帛’的收入,在于简便的‘立地成佛’的教义更能广泛地吸收善男信女的‘香水钱’。”这样的论述,并没有摆脱当时“胡适大批判”的时局影响。因此,无论是任文还是侯文,在对待慧能“南宗禅”的“革新”意义的论述上,在今天看来,不免太过于政治化,对其积极的一面并没有给予足够的、客观的评价。

五.试图从哲学层面剖析慧能学派的禅思想特色

近代,关于“佛法”与“宗教”抑或“哲学”的关系,曾有过一场争论。章太炎发表以《论佛法与宗教、哲学以及现实之关系》为题的演讲,认为佛法并非宗教,而是哲学。新儒家如梁漱溟、熊十力等,多以佛法与西方哲学相提并论。杨文会则反对把佛法与哲学相提并论,认为佛法是出世间的学问。杨的弟子欧阳竞无继承其说,撰有《佛法非宗教非哲学》一文。萧文结合佛教所具有“思辨的本质倾向”,对于所谓“佛法非宗教非哲学”的观点,表示“很难同意”。基于这一认识,萧文从“本体论”、“方法论”和“宗教归宿”三个层面,分别列举禅宗大量的语录,论述了禅宗富有思辨哲学结构的倾向。如关于“本体论”,萧文特别注意禅宗的“即心成佛”思想,认为“禅宗慧能学派按‘革新’佛教的要求,抓住了这一问题的核心,企图摆脱种种迂回论证的繁琐性,明确地回答:‘心’就是‘本体’,别无‘本体’;现实世界的一切,都依存于‘心’”;关于“方法论”,萧文特别注意禅宗的“顿悟”,认为禅宗既然“‘心即是佛’,而‘将心捉心,终不能得’,于是,只能通过‘顿悟’,才能‘成佛’。”其中,特别列举了临济义玄的公案问答和曹洞宗提出的所谓“五位君臣”的说法,并进行了具体分析;关于“宗教归宿”,特别列举“凡天即佛”,指出,“禅宗慧能学派对佛教教义的最重要的‘革新’,就在于它的全部理论和方法,都归结到论证‘佛’不在遥远的彼岸,就在你‘心’里;只稍在认识上来个简单的突变,你就‘顿悟成佛’了;‘成佛’以后,一切还是老样子。‘人境俱不夺’,但你却变成了‘自由人’。”这样的论述,逻辑分明,富有条理,即便今天读来,也颇感新鲜。尽管我们承认,从时间背景上看,萧文的撰写应该在很大程度上受到了上述任文和侯文的启发,似乎是有感而作,但将禅宗思想结构归纳为“本体论”、“方法论”和“宗教归宿”,并分别进行论述,这在以前的研究中似乎并不多见。在以文献研究为主的今天的国内和国际禅宗研究中,当然也属于一个“另类”。其学术意义,也就不言而喻了。

六.积极关注海外学者的研究动向,同时又注重原典的研读

读完全文,给人印象最深的是,萧文在论述禅宗慧能学派的思辨结构及其方法论时,对于佛教是否是宗教、佛教与哲学的关系如何的问题,作了一个很长的注释,其中,引述了苏联学者姆・烈斯涅尔在其《东方思想体系》一书关于佛教与“无神论”的关系的言论,不仅注明原书的出处,而且还注明了转引自阿・恩科切托夫所著《佛教的起源》一书的情况,而该书是不久前(1960年)由民族出版社出版的一部新书;同时还引述了印度学者拉胡尔・桑克里特雅扬所写的《佛教辩证法》一文的观点和印度学者巴罗拉摩尔蒂所写的《佛教哲学》一文的观点,而这两篇文章则是刊载于1957年和1956年出版的《学习译丛》的海外学者的成果。也就是说,这些海外学者的成果,在萧文撰写的当时,应该属于最新的研究动向。与此同时,萧文特别注意对佛教原典进行研读,试图从第一手资料理解和把握禅宗慧能学派的哲学思想。据不完全统计,引自禅宗原典,比如有道宣的《唐高僧传》、宗密的《禅源诸诠集都序》、《圆觉经大疏》、《禅宗拾遗门》、《六祖坛经》、《神会语录》、《王右丞集》、《宋高僧传》、明诠《大周刊定众经目录》、《黄檗传心法要》、竺道生《法华经疏》、慧达《肇论疏》、《景德传灯录》、《文益禅师语录》、《古尊宿语录》等。也就是说,对于文章所讨论的慧能学派哲学思想的最基本的原始典籍,萧文几乎全部涉猎了。既关注海外最新的研究动向,同时又注重对原典的研读,萧文所表现出来的一种开放的学术胸襟和严谨的学术态度,特别值得我们今天学习和借鉴。

萧文中的上述观点,经过作者改写后,作为上世纪80年代出版的由作者主编的《中国哲学史》中的一节,被收入其中,可见该文在作者心目中的学术地位之一斑。

总之,萧先生是一位中国哲学史家,他对禅宗的论述,是基于中国哲学史的“问题意识”,并不是为研究禅宗而研究禅宗。萧先生把佛教、禅宗视为中国哲学的一个重要组成部分,用他的话说,就是“平等智观儒释道”(萧先生晚年诗作《金缕曲・八十自省》句),这也是他写《禅宗慧能学派》一文的初衷,而“平等智观儒释道”也可是说是“萧氏中国哲学”的学术特点。

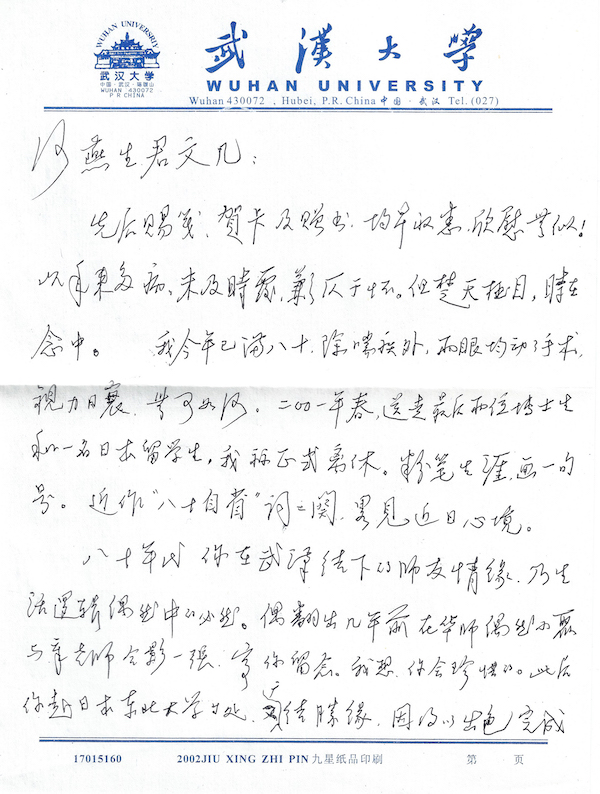

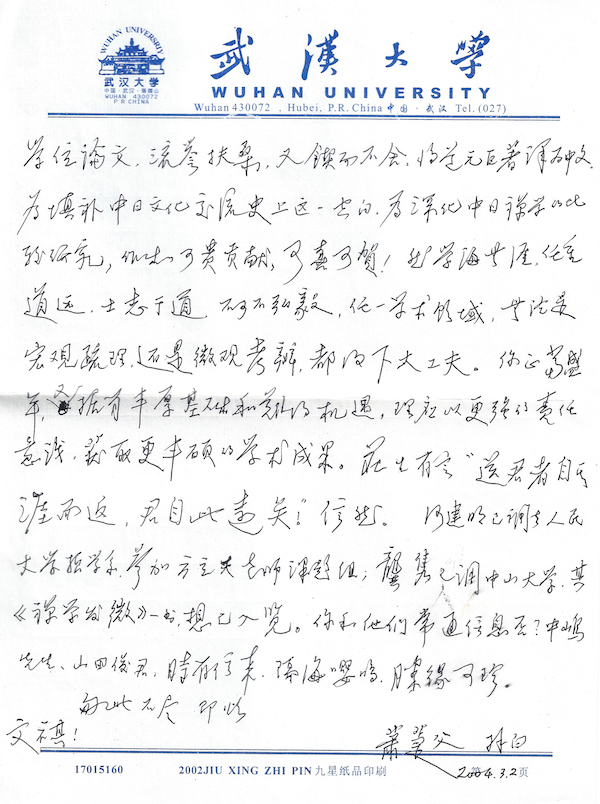

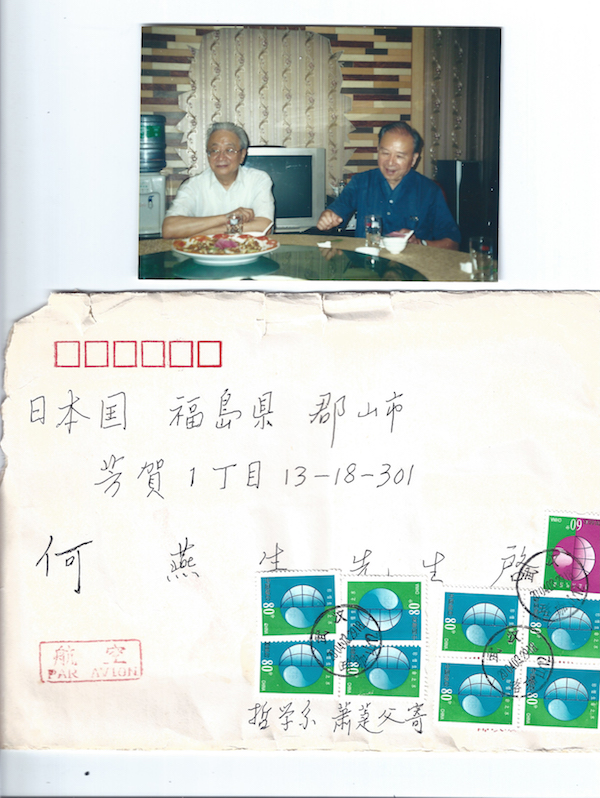

写到这里,随兴翻阅先生生前给我的来信,其中落款为2004年3月2日的信,好像是先生给我最后的一封,信中夹有照片和先生《八十自省》诗作。该信除表达了先生对于如何做学问、如何做人的一贯的态度,即先生生前反复强调的“德业双修”的学人态度外,还透露了先生晚年的心境。先生对后学晚辈的关爱,对我的谆谆教诲和所寄予的厚望,情真意切;再次读来,字字句句,无不为之所动。虽是一封私信,但侧面地反映了先生表里如一的为人风骨。因本文是一篇纪念文章,这里不妨把它发表出来,就算做本文的结尾吧。

何燕生君文几:

先后赐笺、贺卡及赠书,均早收悉,欣慰无似!以年来多病,未及时覆,歉仄于怀。但楚天极目,时在念中。

我今年已满八十,除喘疾外,两眼均动手术,视力日衰,无可为何。二00一年春,送走最后两位博士生和一名日本留学生,我算正式离休;粉笔生涯,画一句号。近作《八十自省》词二阕,略见近日心境。

八十年代你在武汉结下的师友情缘,乃生活逻辑偶然中的必然。偶翻出几年前在华师偶然小聚与章老师合影一张,寄你留念。我想,你会珍惜的。此后你赴日本东北大学等处,又广结胜缘,因得以出色完成学位论文,流誉扶桑;又锲而不舍,将道元巨著译为中文,为填补中日文化交流史上这一空白,为深化中日禅学的比较研究,做出了可贵贡献,可喜可贺!然学海无涯,任重道远;士志于道,不可不弘毅;任一学术领域,无论是宏观梳理,还是微观考辨,都得下大功夫。你正当盛年,又据有丰厚基础和难得机遇,理应以更强的责任意识,获取更丰硕的学术成果。莊生有言“送君者自涯而返,君自此远矣!”信然。何建明已调去人民大学哲学系,参加方立天老师课题组;龚隽已调中山大学,其《禅学发微》一书,想已入览。你和他们常通信息否?中嶋先生、山田俊君,时有信来,隔海嘤鸣,胜缘可珍。

匆此不尽。即颂

文祺!

萧萐父 拜白

2004.3.2

2014年10月19日初稿

2018年9月1日修改并定稿