追踪大熊猫:探秘八十年代“熊猫项目”

美国生物学家及环保人士乔治·夏勒博士以特聘专家的身份,参与了世界自然基金会与中国政府合作的“熊猫项目”,从一九八〇年开始,在四川山区进行了长达五年的熊猫研究。他观察到熊猫各种动人的真实生活,又以哲人的心灵与诗人的笔触,描绘了那一隐秘世界的美丽与哀愁;同时,以外来者的角度,将其当时与国内科学工作者和老百姓的来往以及各种生活小故事娓娓道来,重现了那个改革刚刚起步、思想开始解放的特殊历史时期。

熊猫没有历史,只有过去。它来自另一个时代,与我们短暂交会。我们深入丛林追踪它的那几年,得窥它遗世独立的生活方式。本书就是那段短暂光阴的实录,而非回忆。

珍珍四月底撤下山脊,离开箭竹林,进入拐棍竹林,享用多汁的竹笋。竹子每年靠地下茎长出新芽繁殖,不靠种子。为这低地上的季节性大餐,珍珍和其他几头熊猫调整了它们的生活日程。冬季熊猫通常以竹叶为主食,不吃箭竹笋,但从四月开始,它们忽然对竹叶兴趣全失,专心吃又干又硬的竹茎,到六月才恢复只吃竹叶的习惯,然后直到十一月,它们几乎完全不吃竹茎。老竹茎既硬又缺乏营养,我想不通为什么这三个月熊猫会认为叶子不堪入口。化学分析不能提供答案,这个谜一直解不开。不过,我很欣赏珍珍为下一季多保留一些新笋的作风。

……

熊猫每天花在摄食竹笋以及茎叶上的时间,分别是多少?珍珍离营地近时,我们从帐篷监听她很方便。凯通常轮第一班值夜,我先睡,然后接班看守到天明。我静静坐在桌前,五月的夜还很冷,炉子里生着火,屋顶上雨声滴答。人家说雨季要六月底才开始,可是我们山谷里已经乌云密布,到处水花四溅滴落。煤油灯投下柔和的光线,一只灰林鸮(tawny owl)在暗处呼呼啼叫。我面前的书桌上,摆着无线电接收器,定在珍珍的频率,纷乱的信号告诉我,她在深夜里不停移动,就跟初春时一样。漫长的夜被阅读、写作、喝茶填满,可是并不寂寞,因为凯就在我身旁,还有大胆的姬鼠(Apodemus)成群结队在我脚边跑来跑去,数量多到令我确信我们家一定是公认的上等住宅区。黎明时分,我出去看看天气,雾里没有风,紫色的杜鹃花泛着冷冷的光,像是冰块做的。

凯继续白天的监听,我到林子里去,树枝和竹子都在滴水,我跪在地上,仔细观察一个熊猫的摄食点,这儿密生着蕨、蛇根草(snakeroot)、野樱草(cowslip)、荨麻(nettle)、舞鹤草(false Solomon's seal)以及其他我在新英格兰的树林中熟见的植物。我检查并测量熊猫吃剩的残余物,搜集任何可能解答我满脸疑问的资讯。或许在大多数人眼中,我对竹子的着迷,跟学屠龙之技一样无用,跟看树苗长大一样刺激。虽然资料本身往往没什么意义,但它们可以成为推理和新观念的出发点,提供新角度,在此则有助于了解熊猫及其自然世界。

我常希望有个可以讨论研究方法、分享知识与理念的中国同事。这也是我来中国的一个目的。但营地里五位编制内的研究员,几乎都只是例行公事,例如用无线电确定熊猫的位置,他们从来不提问题。营地里毫无“格物致知”的做学问气氛。有一种有趣的周期性现象,固定每月出现一次,每当二十四小时监听熊猫无线电信号的工作即将开始时,工作人员就纷纷发作肠胃不适、脚瘸、头痛、牙痛及其他毛病。我理解他们宁可喝喝茶、听广播连续剧的心境;毕竟他们生活在这么恶劣的环境里,只有一点点津贴,搜集的资讯对他们一点好处也没有。我知道,强迫不感兴趣的人工作很容易,却不会做出好科学。有次我告诉王梦虎:“美国有句俗话说,你可以牵马到水边,但不能逼马喝水。”我需要有创造力、能随机应变的同事,但中国的制度倾向于压制这种人。有本一九七四年出版的大熊猫研究论文集,开宗明义就是一篇题为“深入开展批林批孔,坚持社会主义革命”的社论,这种口号对提升科学研究的水准,恐怕没什么作用。总而言之,始终被当作客人,没有资格分派工作,我觉得是件很沮丧的事。发号施令、指出别人搜集资料方法上的错误、发表知识时表现得不够谦逊,都会被认为傲慢——这是个很严重的罪名。我已经被冠上“骄傲”、“颐指气使”等形容词。例如有一次,我发一通电报给霍华德·奎格利,说他不应该给巴西的大水獭配戴无线电颈圈,卧龙总部不知怎的,将其解释为我不准霍华德结婚!这类事件表面上好像无关紧要,甚或很好笑,却塑造着众人对你的印象。

……

五月二十七日。我整天沿着山坡边上走,踩在海绵一般的地上,没有脚步声。我的接收器调到一九四,珍珍的频道。信号大声而持续,我估计她就在附近的竹丛里。我试着看透竹林,但只看见青苔密布的岩石、树干和中间的迷离阴影。我坐在一小块空地上等待。云垂在谷中动也不动,铁杉树枝浸透雨水、沉沉下坠,连静止的空气都弥漫着悲伤。几分钟过去了。我试着想象熊猫在竹林深处的生活,总在竹叶密密围成的圆拱之下,云雾之外。竹茎碰一下,就是一阵骤雨;熊猫如果有主题曲,一定是那首《雨滴不断打在我头上》(Raindrops keep falling on my head)。

山下传来的声音忽然改变了林子里的气氛——折断竹笋的咔嚓声,接着是剥壳的窸窣声、嘶嘶声,最后是珍珍大嚼笋心的响亮声音。她进食已好几分钟了。熊猫的嗅觉很敏锐,她是否会察觉我的存在,瞬间消失呢?可是不,她悄无声息地转往山顶。我先以为她已溜走,然后又欣喜欲狂地发现,她坐在一道薄薄的竹幕后面。她侧身用前掌的钩爪把竹笋扳过来,利落地在基部将它折断。然后坐正,斜捧着笋,咬住笋壳,嘴往旁边拉,前爪一边转、一边往下扯,就把笋壳剥了下米,往旁边一丢。她先咬几口,笋心放在嘴角,像高速削铅笔机似的,一会儿就愈变愈短,不见了。她四下张望,又看见一根笋: 从剥壳到咀嚼,一分钟不到又吃完了。接着第三根,她的动作冷静而井然有序,跟周遭环境和谐一致,但又非常流畅迅速,好像时间不多似的。

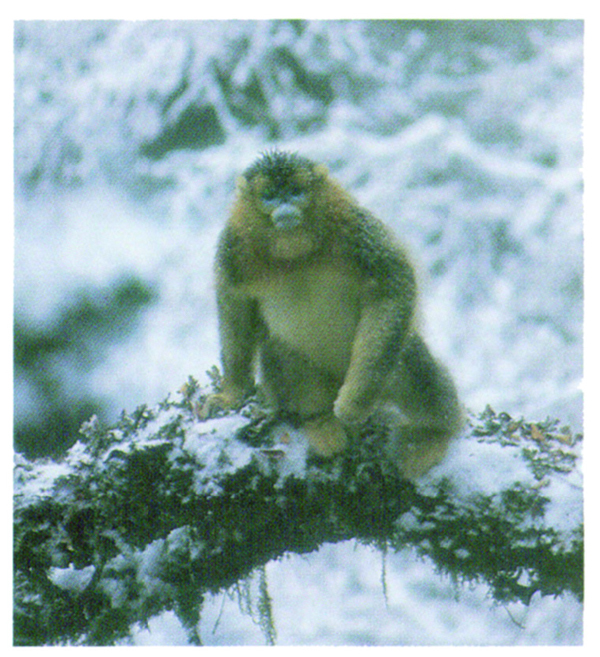

我看着她吃,对她的敏捷留下深刻的印象,前掌与嘴巴配合得天衣无缝,不浪费一个动作。演化使熊猫充分适应以竹子为食的生活。它们有第六根手指,一根强劲有力的加长腕骨,亦即桡侧籽骨,具有大拇指的作用,处理竹笋或竹茎都极为理想,直径仅零点几英寸的箭竹也难不倒它。食指与“伪拇指”的肉垫上有个不长毛的凹槽,竹茎就用这部位钳住。熊猫典型肉食动物的齿列,已调整到适合压碎与研磨坚硬的食物;不只臼齿,连部分前臼齿也是又宽又平坦。头颅超乎寻常地宽阔,头盖骨上有一块突起的骨头,支撑有力的下颚肌肉。熊猫是演化上的大成功,但成为食竹专家,也减少了它在其他方面的选择。乍看之下,无须做选择或许使它比大多数动物更自由,但演化也剥夺了它的创新力,把它囚禁在生态环节上的一个定点,无法改变。珍珍术业有专攻,固然使我赞叹不止,但我也为整个熊猫物种的悲剧历史和她的无助而感慨。她已落入无情命运的掌握。

珍珍不擅长自我表达,她内心的情绪都不形于色。她已经做了一件出人意料的事。我不知道她接下来要干什么。她专心朝我这方向望了一会儿,就退回竹林边缘,靠着竹茎坐下,发出不安的低吼,这么大的动物发出这么软弱畏怯的声音,实在奇怪。她半坐半卧,前掌放在圆滚滚的肚皮上,好像在沉思,有佛陀的神韵。她的吼声逐渐变得低柔,头垂到胸前。从她身体有节奏的起伏,可知她已泰然自若地睡着了。

虽然珍珍刚吃饱,陷入消化的昏睡状态很正常,但我完全没想到,她会在我面前入睡。那颗硬邦邦的阔脑袋里,究竟抱着什么样的直觉和推理?熊猫对世界有其看法,我也有我的看法。熊猫眼中的世界是什么样子?遇见猩猩或老虎,我可以借着它们表露的情绪,把我与它们的关系做一定位,因为好奇、友善、厌烦、不安、愤怒、害怕都会经由脸孔和身体传达。而珍珍和我纵使近在咫尺,却又似远隔天涯。她的情绪无法看透,她的行为令人不解。智慧的洞察力可以使感情经验变得更丰富。可是在珍珍面前,我极可能落得入宝山空手而还。我要了解她,唯有把自己也变成一头熊猫,忘了我自己,全神贯注在她身上许多年,直到获得全新的观照为止。但我很少遇见珍珍和她的同类,虽然我对这类生物能获得一点科学研究的心得,却掌握不住她的存在。我甚至不知该从何着手。熊猫是答案,但问题是什么?

珍珍不久就醒了,也不看我一眼,毫不犹豫就往山上爬,忽然没入阴影中,消失得跟来时一样快。我仍坐着,不愿惊动她,不论她在何处,希望能使这一刻更持久。雨水在叶间低语,树顶传来一阵遥远的浪涛声。我在这块空地上待了多久?时间不止一种计量方法。我完全受珍珍吸引,脱离了过去与未来,直到她解除我们相遇的魔咒,留下一份比任何回忆都更强烈的情绪。