他拍了日本有史以来争议最大的影片

靖国神社问题是理解日本及中日关系的秘密所在。中国导演李缨十年磨一剑的《靖国神社》是目前第一部也是唯一一部关于靖国神社的纪录片,也是日本有史以来争议最大的影片。

导演李缨

十年后的2009年8月6日,韩国,李缨执导的纪录片《靖国神社》盛大公映。在此之前的媒体放映会上,时值韩国媒体大罢工,却有50多家媒体出席,远远超过平时一般的影片,主办方惴惴不安的冷场担忧烟消云散。紧随着的8月12日,影片在美国纽约电影院上映,受到纽约时报等美国主流媒体的高度评价。

这是目前第一部也是唯一一部关于靖国神社的纪录片。

日本有史以来争议最大的影片

2009年4月10日,日本“全国电影观众联盟”将特别大奖授予中国导演李缨十年磨一剑的纪录片——《靖国神社》,这部影片吸引十多万观众走入影院,打破了日本纪录片的观映纪录。然而《靖国神社》也是日本有史以来引起最大争议和波澜的一部影片。

《靖国神社》整个片子以90岁的老人刈谷直治——最后一位还在世的曾经在靖国神社工作的刀匠为主线展开,向世人揭开了一个鲜为人知的秘密——“绝大多数日本人,至今都不知道靖国神社里面供奉的就是一把军刀”。

2007年12月13日,《靖国神社》在日本举行对媒体的首映会,3天后,日本《周刊新潮》发表文章认为,不得不说这是一部强烈的、甚至于露骨的“反日电影”。次年2月,自民党议员稻田朋美首先对影片提出质疑,要求动用国政调查权来审查电影,这在日本战后电影史上还前所未有。

另有国会议员有村治子,在3月27日的内阁委员会上表示,出现在影片里的九十多岁的老刀匠说“出演该片并不是我的本意,希望删除我的名字和镜头”。牵涉道德质疑的李缨马上开了一个招待会,澄清事实,结果所有的媒体当即坐飞机,全部集中到老人那地方去采访他,一天从早到晚排满了,然后媒体出现了各种各样不同的说法。“这个事情的荒谬由此可见”,李缨说。

3月26日,《靖国神社》在香港国际电影节上获得“最佳纪录片人道奖”。紧接着的3月31日,原本计划上映《靖国神社》的日本影院全部宣布取消上映。影院解释:受到日本极右翼团体骚扰,担心继续上映会危及观众安全。此时的李缨与当年的张纯如的遭遇如出一辙,这位《南京大屠杀》的作者当时准备将其英文著作翻译成日文在日本出版,结果遭遇巨大阻力,只得放弃。但李缨还在坚持,事态还在发展。

4月2日,日本各大媒体均发表社评来支持影片的上映。当晚,日本首相福田康夫对此事做出回应:“如果仅仅因为遭到故意骚扰或部分人的某些特别原因而停映,这是非常遗憾的事情。”

最终,在各方声援下,原计划2008年4月12日在日本公映的《靖国神社》最终于5月3日公映。

从上映首天开始,这部电影就经历了很特别的“礼遇”,电影院需要内外重重警察守卫,有人说要往电影院扔炸弹,所以观众进场要安检。因安全上的考虑,每一部电影首映都在现场跟观众见面的李缨缺席了首映式,并被迫回国居住。

2009年3月5日,李缨及其制作公司“龙影”被靖国神社后援人士和团体以“侵害肖像权罪”告上东京地方法院。这一天,恰是他旅日二十周年的纪念日。

“我打过一个比喻,《靖国神社》是一个关于战争后遗症的电影,这个期间日本围绕这部电影所发生的裂变就是一种并发症,”李缨说。

十年磨一剑

1985年,22岁的李缨刚刚从中山大学中文系毕业,进入中央电视台,很快被派往西藏拍摄纪录片。他发烧了,抢救过程中,有一瞬间,感受到自己从空中看到医生正在抢救自己。后来解释说是静脉输液管不干净,算是医疗事故。“当时感觉周围都是光的流体,非常舒服,内心异常安宁,只听到自己的声音,听不到对方的声音。”24年后,李缨还能清晰记得当时的情景。

后来苏醒过来,医生跟他说,这种情况下,很多人都会抢救不过来。李缨认为这有很多命定的因素。“我的电影,都与生命和死亡有关。”李缨认为那时已烙下他一生最重要的一次影响。

“我1989年到日本完全是一种冒险。”促使李缨到日本的一个原因是对电视的不满。1987年,他带着拍摄的西藏题材纪录片参加莱比锡国际纪录电影节,在那里看到了很多令人震撼的纪录电影,强烈感受到同样是纪录片,电影和电视完全是两回事,从而产生了一种对自己工作和生活环境的怀疑。加上对家庭和爱情的考量,他毅然奔赴日本。

初到日本时,李缨不会一句日语,住在4、5平方米的小屋里,感觉就像一叶孤舟抛到茫茫大海。他一边学日语,一边打工,做过清洁工,“通常都是洗碗,因为洗碗不需要说话。”又做了3年百货公司的搬运工——至今手上还见厚厚的老茧。

当搬运工时,李缨有一天很偶然地看到了日本导演黑泽明的电影《梦》,激动地回到家对前妻说“我也要拍电影!”,前妻只是回了一句:“你算了吧!”

1993年,坚持梦想的李缨与制片人张怡组建了龙影公司。6年后,他拍了第一部影片《2H》,就说一个孤独老人怎样面对死亡,在拍摄过程中去世了,次年在柏林电影节上获得“最佳亚洲电影奖”。

李缨最初拍摄的是一部关于南京的纪录片,一次拍摄给李缨特别大的刺激。一位老太太,已经七八十岁了,躲在一个大会场的幕布背后说话。因为她不想看见日本人,但又不得不讲这段历史。“我在旁边拍摄她那种讲话,我觉得自己拍得特别难受。我们现在不断地诉说这种伤口,撕开这种伤疤给人看,有多大的意义?”李缨对自己的工作产生了质疑。

百人斩曾在日本被视为武士道精神的体现。

李缨当时是日本电影导演协会里面唯一的中国人。有一次,他在得知一位日本导演朋友拍了一个电影叫《尊严》,是说东条英机怎么在东京审判上维护他们的尊严。李缨和他论战长达3个小时,无功而退。“我真的觉得自己非常累,没有很多意义,因为我的声音没有人会重视。”

于是他将目标锁住靖国神社,试图以拍摄纪录片这种自己熟悉的方式来窥探日本人的精神构造,进而表达自己的声音。

靖国神社,1869年明治天皇诏令建造。“靖国”二字由明治天皇自《左传》选出,意为安定国家。迄今为止已有246万在历次战争中战死的军人被招为“英灵”供奉于此,包括甲级战犯东条英机、松井石根等,还包括日本殖民时期的台湾原住民27863名,朝鲜人21181名。

但拍摄过程的艰辛远远超出了李缨的预期。他四处寻找合作伙伴,但都无果而终。“很多跟我关系不错的日本朋友,历史观也比较接近,但他们可能觉得介入到这影片之后,会在日本社会中处境尴尬。”

李缨决定自己花钱拍摄,拆东墙补西墙,加上借款。拍摄时间长了,他就成了神社的熟面孔,受到的限制越来越多。有很多次,他拍摄的素材硬是被人抹掉,甚至磁带被直接抢走。

2004年,拍摄进行关键期,巨大的资金困难迫使李缨开始了长达数年的“化缘”历程。但他却拒绝了NHK最受欢迎的节目《新丝绸之路》总导演一职的邀请。那是他们第一次请一个中国人做总导演,提供的经费都很好,收视率会非常高。“因为怕影响《靖国神社》的拍摄。”

再回忆起当年的“苦行僧”生活,李缨仍然感慨。在日本最穷时,房租都交不起,为了省钱,他连长头发也不留了,自己买了个推子解决了事。北京的深夜,李缨从朋友安排的又一次无望的会谈中告辞,大街上寒风刺骨,他有点奢侈地钻进了出租车,接着打那些求救电话。当时他连回广州探望父母的路费都没有,没人知道这个冷峻的中国导演此时此刻内心的苍凉与希翼。

“是什么动力让您能坚持拍十年?”

“没什么特别的,因为我心里不舒服,就想一定要把这个片子拍完,作为一种表达。还有,根本上一点,也是更重要的一点是:我觉得人的生命是很短暂的,每一次拍电影我都将之当作最后一次来拍,你不可能再有机会。因为在22岁,我在西藏拍纪录片时已经死过一次。”

“如果就简单的一个恨,我是不可能在日本活到今天的,自己太累太复杂了,而且日本有很多很令人尊敬的地方。我从来强调的是,‘反日’是一个片面煽动民族情绪对立的词汇,反对靖国神社并非等同于‘反日’,拍摄《靖国神社》恰恰是我致意日本的‘情书’,已经在一定程度上改变了日本的社会风气。”

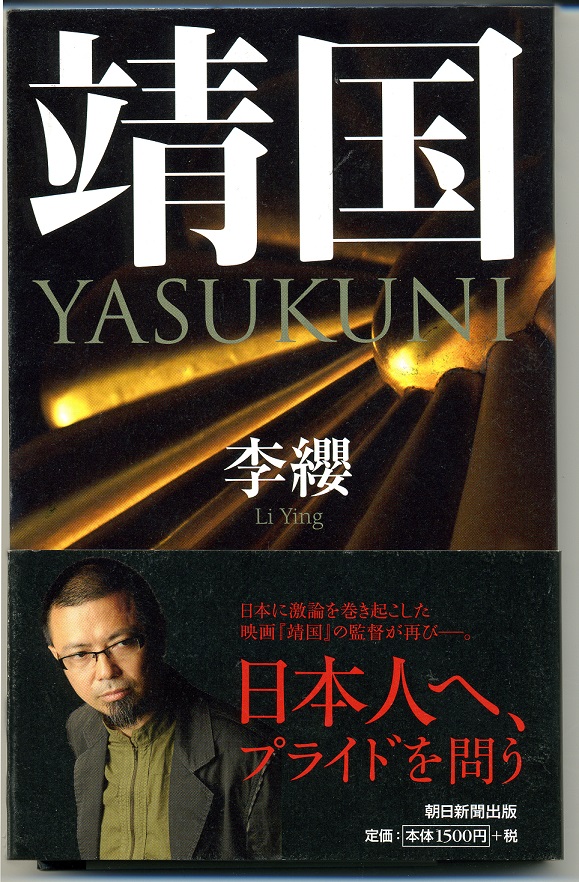

《靖国神社》海报

靖国神社问题的本质是天皇的尊严问题

哑河(以下简称哑):影片里不断出现“尊严”两字,日本也有名叫《尊严》的电影,日本人对尊严是怎样一种理解?日本人更爱菊花,还是更爱军刀?

李缨(以下简称李):靖国神社问题的本质就是天皇尊严的问题,这个难以解决的问题,就是因为日本一直在强调着这个尊严。因为天皇是日本国的象征,所以日本人不能谈天皇的战争责任,因为这影响到他们国家的尊严、面子。在靖国神社的门口等重要的地方,都可见明显的菊花标志。在日本,菊花是天皇的象征,日本最大的菊花纹标志就在靖国神社。靖国神社问题的复杂性就在于它在某种程度上就是天皇的神社和祭坛,反对天皇的军人死后是不能进入靖国神社的。 在刀与菊花中,当然最重要的还是菊花,刀是一种忠诚的美学,是天皇(菊花)的道具。

哑:影片中有百人斩,当初日本当局用其来宣传战争,当时日本国民能接受这种残暴的行为,如今却认为这都是伪造的。这种似乎对立的反应,发生在同一个民族身上,这中间也就是短短几十年,如何理解?

李:战争当中他们不认为是残酷的,而认为那是国民英雄,是另外一种武士道精神。他们由于百人斩赢得了女性的崇拜,娶妻生子。现在却说这个是伪造的,要求为父辈恢复名誉,要起诉当时的一些媒体和记者。

这种对立情绪并不少见。比如战时说英美是“鬼”,一输给美国后,就开始赞美起美国来了。最为关键的还是因为天皇作为神的影响力是很大的,天皇的认可起到了很大的稳定性。天皇已经和盟军总司令麦克阿瑟是朋友了,麦克阿瑟没有追究天皇的战争责任,让天皇过上好日子。最后麦克阿瑟离开日本时,他竟然成了日本的大明星。

哑:在战争时期,靖国神社规定了日本人生与死的意义,在个体存在与国家的关系上,国家的崇高消解了个体的生命与尊严。但另一方面,靖国神社的所谓英灵名字精确到个人,并非只是模糊的概念,这又让人觉得似乎他们也挺尊重个体的生命与尊严的。对于这种似乎矛盾的对立,您如何看待?

李:日本战争的可怕在于国民是充满感激地为国家和天皇去死。日本是很重视礼仪的国家,天皇(国家)对国民很好,国民反过来就对这个国家充满了感激,舍身为国在所不惜。这中间其实并不矛盾,日本的强大也是因为此。如果一个国家不精确到个人的话,就是一个空壳子,很脆弱。

总的来说,战后的日本仍是国家大于个人。政治家当然要强调国家力量和形态,这是政治家的责任。靖国神社是国家命运共同体的象征,天皇是父亲,国家是大家庭,生者可以和死者在靖国神社里面相逢。日本是一个很有共同体文化的国家,岛国有一种很孤独的民族心态,所以他们反而必须连成一起才能够超越这种孤独。他们的公司和企业能够发展得那么厉害,也与此有关。

哑:有些人认为日本是缺乏“罪感”的民族,似乎他们老在强调自身的尊严与受害的“耻辱感”。您如何看待日本人的性格特征?

李:在战争之后,日本最重要的历史教育,就是关于原子弹造成的危害,他们认为那是对人类的一种极大的罪过,他们是受伤害最大的一个国家。

但并不能简单地说日本人缺乏罪感。即使神道里面,也有善灵、恶灵、怨灵,并不是说不存在着恶,恶的还是有罪的。有些日本人觉得人死了就没有罪了,都是平等的,以此来反对中国人谴责他们参拜靖国神社的立场。我会说:你们对外总是这样讲,反过来对自己的话,比如说一个恶人死了,把他当英雄,你们社会也定不会接受。这种内、外双重标准,是日本特有的一种相对性的文化。

哑:小泉当初说去参拜靖国神社是他们的历史传统,其他国家应该尊重。靖国能代表日本的文化或传统?有些日本人将参拜当作文化问题,对此您怎么看?

李:神道是日本的传统,但是靖国神社是国家神道的传统,这个国家神道在日本只存在了77年,从1868年到1945年,77年能代表日本的传统吗?它从成立时的政教一体化,而且将靖国神社当作超越所有宗教的一种特别存在,是一个国家的机构,这是日本在近代为了建立军国的一种政治需要,并不是真正的日本文化传统。

真正的神道更长远。神道的价值,我们应该承认。靖国神社的矛盾在哪里呢?战后,靖国神社恢复到一个宗教的机构,是独立的宗教法人。但这依然无法摆脱它和政治的关系。

战后靖国神社同样也在维持着一种天皇祭祀的传统,天皇要给为他而死的人祭拜。很多人认为,天皇从1975年后就没有去参拜过了,这是不对的。天皇本人没有去,但是每年两次他的特使都要去,到现在为止从来没有中断过。特使代表的是国家和天皇,都是特别隆重的仪式。

哑:日本宪法第20条规定了政教分离,其中在2004年4月7日,福冈地方法院明确做出了小泉首相的参拜是“违宪”的判决。为什么违宪了还能够去参拜?小泉也研究是不是要修改宪法,要么就把靖国神社非宗教化,要么废除政教分离。

李:在日本,法律有相对的独立性,某个地方法院可以这样宣判,但最高裁判所也并没有认为他违法。

废除政教分离是不太可能的,这是一个大的倒退,在日本来说是一个很严重的问题。麻生曾经提到过把靖国神社恢复为国有,这样天皇就可以堂堂正正去祭拜,这对于国体其实是一种更危险的说法。

靖国神社的问题其实牵扯到日本复杂的内部结构,我拍摄这部电影就是要刺激大家对这个问题的进一步思考。这是在考察日本人的智慧。

哑:在历史问题上,比如说“甲级战犯”的合祀问题,那是否存在分祀的可能性?

李:分祀的概念是媒体的一个误区,觉得分开就是分祀。按照神道的方式,分祀的概念就是蔓延,就像烛光的火一样,你一根蜡烛分出来100多根蜡烛,烛光更亮,但是原来那个火光一点也没有损失,这叫分祀。按照神道来讲的话,那只会扩大,而不等于真正分出去,它所有的灵魂在一把刀上,你怎么分得出去?所以说台湾高金素梅的要求他们是不能答应的。

但是实际研究一下战争中的历史,既然你要从宗教的说法来解释,那么我们就找宗教上的例证。二战以后日本人从殖民地上撤走,殖民地上建立过很多神社,为把其中的“英灵”有效地转移到靖国神社去,他们就用了升魂和招魂的方法。首先升魂,先把这些灵魂一次升到空中去,然后等到合适的时机,再将灵魂招到靖国神社里面。或许也可以将这些“英灵”再一次进行升魂,招魂时,甲级战犯的魂就不要招,这个问题不就解决了吗?

我在《靖国》(朝日新闻出版社2009年版)一书中提出这一观点,其实是想说明他们有这种传统。所以它本质是一个尊严问题,是愿不愿意这么做的问题。在战败后迫不得已的时候可以这么做,而现在他们拥有充分的主权,要保持自己的尊严,就觉得没有必要这么做。

还有更重要的一点是,要进入到靖国神社的“英灵”,要成为护国之神,都是经过天皇过目的,只有神(天皇)才可以赋予他们这个资格,人(政府)是不可能的。天皇是日本最大的神,他一旦认可了就不可更改。实质就是一个天皇的尊严问题,所以他表面上只能用所谓宗教的理论来对付。

哑:是否靖国神社问题的本质还是一个政治问题?

李:政治也只是其中一个环节,天皇表面已经脱离政治了,但是日本宪法里面明确规定,他是日本国的象征,是日本的国体。这是一个象征性的国体问题,是国家面子问题,或说尊严问题,不是政治问题,也不是宗教问题。如果二战后,美国允许废除天皇制和天皇的话,那靖国神社问题就可能解决了。当然,这会带来另外的问题。

天皇制是一个很复杂性的问题,要分两个部分来看天皇,一个是穿军服的天皇,一个是没有穿军服的天皇。穿军服是从明治维新开始的,这个国家神道只有77年的历史,这个是有问题的天皇,而更长时间的天皇是没有问题的,起码是没有战争罪恶的问题,他没有权力。从明治维新开始,天皇才拥有了权力,政教合为一体。有人对天皇制反感甚至仇恨,说要废掉天皇,其实是由于那段战争历史。但我们必须拉开一段距离,广阔地来看日本的历史文化,天皇有他存在的某种道理和价值,它是一种文化,天皇里面凝聚了很多东西,所以不能简单地说废除天皇制。

哑:就像您的电影最后的歌词,靖国刀,最后被玷污了。天皇的传统,被军装玷污了。您刚才说到分祀,若分祀的话,那人们就可以将战争责任完全推给14个甲级战犯,其他人,包括天皇就不用追究责任,就可以毫无顾虑地去参拜了。这样,由于缺乏真正的反省意识,战争的责任不就更容易被忽略掉了?

李:我们必须要看到日本有另外一部分人不断在追究、反省这个问题。现在支持我打官司的律师也都是日本人,有那么多日本人支持这部电影的上映。这说明日本是非常多元性的,对战争反省的一面是有的,但是在主流的政治里面还非常含糊,这就是政治和天皇之间关系的复杂性。

哑:若日本人也像德国人一样,认错、忏悔,甚至跑到南京大屠杀纪念馆下跪,这是否是您想要的结果?

李:日本和德国的区别到底在哪里?德国为什么能够彻底反省,不仅仅由于它有反省的传统,更重要的是在战后,美国、法国和英国对德国施加了很大压力,它不反省在欧洲就无法生存。德国的皇室制度在一战后就被不存在了,这使得整个国家的社会制度和思维方式比较容易重新奠定,这是德国的幸运。日本明治以后天皇集权的一套制度完全是模仿德国的,天皇是战争中最高的存在,战争结束后日本宪法仍然规定天皇是日本的象征。

而且战后日本在亚洲受到的压力不够大,亚洲国家无法对它构成压力,而且美国还宽恕了它。美国实际上就是从意识形态、从东西方冷战的构造这一角度选择了不追究天皇的战争责任。天皇没有战争责任,甲级战犯又是“英灵”,谁有战争责任?对于应该谁来负这个战争责任,日本内部都搞不清楚,它怎么可能对外、对亚洲各国来讲清楚这个问题?

哑:每年8月15日,日本政府都会举行一次全国战殁者追悼仪式,天皇、首相都会去参拜,14名甲级战犯也在其中。为什么其他国家很少批评这一仪式,它和靖国神社的区别是什么?

李:靖国神社是明确地把祭祀的人当作神或是英雄,而追悼仪式只将里面的人当作死者,用来反省战争。参拜本质上要看你用什么样的心情,参拜本身不是一件绝对的坏事,若是忏悔,这未尝不可,而且必要。问题是你用感谢或尊重那就完全是另外一回事了。那意思就是你做得好,做得对。

哑:其实日本人民需要的是“反省”,而非追悼或彰显。因为只有反省才会涉及战争责任的问题。如果在战争责任上没有形成相对统一的认识,无论采用何种仪式,都无法从实质上改变大家对他们的非议。

因反对小泉参拜靖国神社而被追打的日本青年。

哑:从历史至今,您如何看待中日关系?特别是自鸦片战争以来,两者一直纠缠不休。中国在甲午战争的失败更是一个转折。

李:你看从孙中山开始,对日本寄予多大的希望,中日两国其实一直是互为老师的关系。中国作为日本的老师,它既有传统的文化的影响,这方面日本吸收很多,但对于日本最大、最重要的教材……

哑:就是中国失败。

李:对,中国的失败是日本的成功之母,从这方面来讲,中国做了日本最好的老师。

哑:日本明治维新的动力其实与中国鸦片战争的失败很有关系。

李:对,就是这样。近代以来,历史上没有几个国家可以做过中国的老师,可以说我们最认真研究的国家就是日本,主要是从明治维新以来的东西。20年代,在上海开了一个会,鲁迅等知识分子都参加了,提到东方有一个文明比我们要发达的国家,我们必须得承认,它就是日本。

哑:但我们经过了几代人,现在对日本还是不了解。

李:这个有双方面的原因,后来发生了战争,就带来了仇恨,这种情感就把对日本的文化和尊重全割断了。战争首先最大的责任是在日本,因此日本首先要反省这个问题。就像我说要拍《靖国神社》他们就说我反日,我说这个其实是你们战争后遗症的问题,影响到中国,甚至是亚洲怎样来认识你日本好的一面,这对于日本来说是最大的损失。

哑:至于战争后遗症,除了日本,其实中国朝鲜等亚洲国家都普遍存在,只是表现不一样而已。很多人看日本,似乎过于平面化和情绪化。你看日本,明治之前就以中国,明治时就以欧洲,二战后就以美国为师,在每个阶段,它都是向最好的学习,而很少受情感的束缚,这或许也是日本能够迅速发展的主要原因。

李:鲁迅一直提倡的拿来主义,这个就是日本的哲学,这是研究日本得出来的一种思维。日本是最擅长于拿来主义的国家。

哑:如果影片日后在中国公映的话,有可能被当作爱国主义的题材,对于爱国主义,您是怎样看的?

李:没有问题,当作各个方面的题材都可以。我觉得爱国主义在不同时期有不同的意义和含义。在一个国家兴亡的时候,在面对战争被别人侵略的时候,这个爱国主义是非常可贵的。问题是现在这样一个时期,爱国主义很可能就被看作是民族主义,爱国主义不能等于是民族主义,一种民族主义的膨胀变成另外一种非理性的方式,就导致发生战争,我认为和这个时代是不相符的。

明治维新后政教合一,天皇也穿上了军服。

哑:影片最后有从靖国神社移到东京夜景的镜头,您当时的想法是什么?

李:这是我在飞机上航拍的镜头,在那看见东京塔,突然觉得东京塔就像一把剑,我想把它和靖国神社联系起来。我讲的就是日本始于明治维新的文明之路。天皇也讲呀,我们今天的繁荣是无数烈士努力的一个成果,那大家可以思考这个关系。就是战争,跟他们的死者,跟靖国神社的存在,跟日本繁华的现代文明之间的关系。文明的两面性,就像日本刀一样,不能只看到“神体”美丽的一面,它在战争中也充当了屠杀的工具,而这一面很多人不愿看到。

哑:谈到日本的近代崛起,不得不谈明治维新,这是一个很关键又相当复杂的转折点。从明治维新开始,天皇既有权威,又有权力。明治维新按照很多人的理解,就是一种西化,但里面也好像恢复了很多东西,包括武士道。武士道是对幕府将军的一种尊敬,后来全转移到天皇身上。然后神道教的复苏,日本在江户时期,佛教还是很强大的,但是到了明治维新的时候,神道教变成国教。包括所谓的“脱亚入欧”,都是从明治维新开始的,现在日本很多的东西,其实在明治维新当中已埋下了基因,日本的道路基本上在那时已经奠定了。你如何看待?

李:靖国神社最复杂的一个问题,就是牵涉到明治天皇的问题。有很多日本人可以对二战有反省,觉得那是不对的,但是靖国神社不是从二战开始的,而是从明治天皇,明治维新的时候开始的,那么明治天皇确立的一个神社,你怎么来否定明治天皇?

哑:日本的国家概念也是那时建立起来的吧。

李:对,日本近代文明国家的一个起点,就是明治维新。但明治维新是充满矛盾的,它有很重要的是对世界文明的吸收,最重要的是吸收两个体制,一个是国家体制,它研究了德国宪法,确立了天皇的独权、独裁制,政教一体,还有一个是英国的这种工业文明、军事力量。而这些东西,导致了它表面上形成了世界强国,但是实际上也留下了很大的危害。这些危害到了今天都是一种后遗症,我在说到很多战争后遗症,同样也有明治维新后遗症,战争也是明治维新的一种后遗症。

对于战争,明治维新带来一个新的认识,就是战争并不是黑暗和灾难。就像三岛由纪夫强调过的,他只有在战争中才能感觉到一种生命的辉煌、价值和尊严。那是一个很浪漫主义、英雄主义的时代,每个人都觉得这个时代充满了亮色,歌曲、艺术(上都有反映)。

他们对战争的一个很基本的出发点,就是整个国家怎么样成为世界强国,然后在国民当中造成一种思维,就是说要跟欧美的殖民地对抗,要解放亚洲,但是他们是不会谈论在战争中造成的对外扩张,达成的一些不平等协议,做了一些什么事情,他们是不会教育后代的。直到现在日本的内部还没有消化清楚这个问题,但是他们已经意识到要跟亚洲重新相处,必须要重新站到明治维新这个出发点上来考虑问题。

哑:钓鱼岛问题与靖国神社问题有何关系?能否认为靖国神社问题是理解日本及中日关系的秘密所在呢?

李:可以这样理解。靖国神社与钓鱼岛,同为战争后遗症问题,一个是“本”,一个是“标”,治标不治本,就只能硬碰硬,在一个无人岛上较量。不战而屈人之兵为上策,攻心,还需从靖国神社入手。

2009年9月2日,北京,后海湖畔。一米之外,李缨,这位纪录片《靖国神社》的导演保持着一贯的冷峻形象,深色、偏黑的衣服,黑框眼镜后是一双沉静而敏锐的眼睛,下巴留着浓厚的胡子,而头上几乎没留头发——这是前几年为度过拍摄《靖国神社》最艰难的后期阶段所留下的一种见证——,当年为了节省理发钱,他连发也不理了,自己买了个推子解决了事。

他拿出韩国公映的电影小海报,大16开的橙色纸张,给笔者看后,用烟盒压在玻璃桌面上。猛然一阵风吹来,烟盒与海报齐飞,这位刚从韩国媒体放映会上归来不久的中国导演,迅速起身,以第一时间抢回风中即将飘落的纸张,然后用手将其轻轻擦试一遍,小心翼翼地放置随身携带的包里。

李缨1963年出生,小时候时值"文革",父母都被批斗,要下放干校改造,同读一个小学的哥哥因“写反动标语”被打成了反革命。老师认为兄弟俩都是反革命的小孩,动员同学们都孤立他们,因而李缨一直感到很孤独,“基本上没有朋友的感觉。”

“而且我最早的记忆你知道在哪里?在尼姑庵,大概2、3岁时,跟宗教真是离不开,这都是命。”那时母亲没时间带李缨,就把他寄托在那里,如此,尼姑庵成了保育院,尼姑成了保姆。若调皮不想睡觉,那些尼姑就装猫叫,很尖利的猫叫声,搞的很恐怖,吓得李缨钻到被子里睡觉,这个习惯一直到中学才改掉。

后来李缨就到幼儿园全托了好多年,小学时,父亲从干校回来,李缨问母亲“这个叔叔是谁?”,母亲当即掉泪了。

那时家旁边有条河,总是经常哗就浮过来一个人,就是衣服鼓着气泡就飘过来了,再细看那下面是一个人。要不就是一班人跑过去,喊着林子里哪个人又上吊了,舌头伸得老长。“这种东西会埋在潜意识里面,你闻到死亡的味道,你对死亡和人的生命就会特别敏感。”

就如他在日本拍完《2H》后的感想:“最后拍完,你会觉得,他真是没有死,这感觉特别强烈。电影就是另一种生命,是人本身对生命的延续与扩大,所以人的灵魂和电影的灵魂,对我来说很自然的合为一体。其实某种程度上我一直是在跟灵魂打交道,但是没想到在靖国神社跟240多万灵魂打交道,已经走到了一种极端。我说怎么那么多麻烦,头痛的事没完没了,一直是处于一种动荡不安的状态。”

海明威有言,一个作家最好的早期训练就是不愉快的童年。或许,对于艺术创作,都是相通的。这种打开,一旦启程,作品本身的延伸很难看到尽头。

“对于这个影片,有什么遗憾?”

“如你所说,一部电影是由导演与观众共同完成的。影片至今仍未在中国公映。我特别想在中国公映的时候让我父亲在电影院里面看到这个电影,但我父亲2008年就去世了,这是我最大的一个遗憾。同时,因为我的题目是空间,这个思维的空间不断地从四面八方扩散出去,在社会里面继续延伸,社会里面的各种反映,包括纠缠不休的钓鱼岛问题,也可以看作是我这个电影所设计的空间的延续。因而,《靖国神社》是一部尚未完成的电影。”