圆桌 ∣ 龙榆生藏手札见出时代巨变下的文化意义与文人风骨

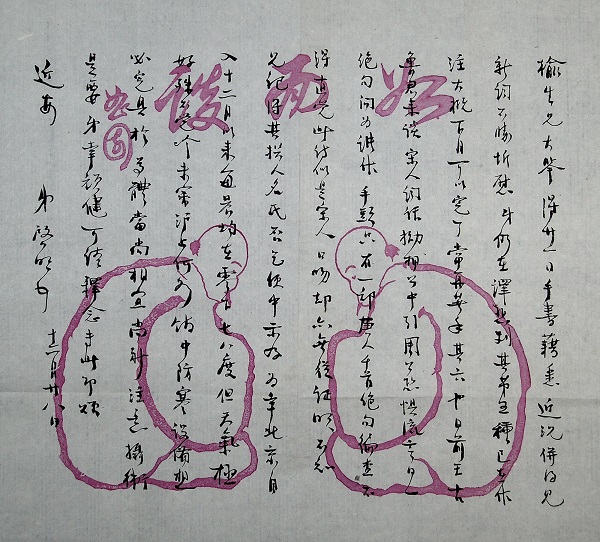

词学大家龙榆生的手札往还因其包括新中国成立后上海第一任市长陈毅,到陈寅恪、马一浮、黄宾虹、郭沫若、周作人、俞平伯、沈尹默、钱锺书等近现代文化名家,这一展览近期在上海图书馆展出受到上海文化界的极高关注,这些手札的背后更见出历史巨变下中国一代文人的精神风度与文脉所系,对于文人风骨与书法的重新认识都着较大的意义。

6月15日下午,由上海图书馆、上海中国书法院、“澎湃新闻·艺术评论”主办,中国国际文化交流中心支持,东升汇龙榆生研究室承办的“字响调圆——龙榆生藏现当代文化名人手札展”座谈会在上海图书馆举行。

黄显功(上海图书馆历史文献中心主任):这批致龙榆生先生的手札首次在上海亮相,便得到了上海文化界、学术界的高度关注和重视。我们很荣幸邀请到诸位上海文化界人士到上海图书馆来参加下午的座谈会。

我是暨南大学毕业的,龙榆生先生当年也曾在上海暨南大学任教,正是在此期间,他开始了中国词学的研究,并取得了非常高的成就,成为民国时期中国的词学大师。上海古籍出版社已陆陆续续出版了一些龙榆生先生的著作,最近中华书局上海公司也在整理、出版龙榆生先生的著作。作为一代词学大师,龙先生的著作对中国传统文化,尤其是中国诗词文化的传播,具有非常大的影响,对我们当代的研究学者也有着非常深的启迪。

郑重(知名报人、学者、文汇报高级编辑):我没有直接研究过龙先生,但通过对叶恭绰先生资料的整理,我感到龙先生对中国词学的贡献非常大。

龙先生最初跟叶恭绰、朱孝藏、夏敬观等一大批词学家在一起,做了一系列有关清词的整理和出版工作。后来,他请叶先生到暨南大学做中国词学的演讲。叶先生说,词在两宋兴起,至元明清衰落,到民国时又得到发展。叶先生的词学研究资料,曾由西泠印社拍出,他们不告诉我是谁买走的,只给了我一本图录。叶先生这批资料是交由陆维钊处理的,陆维钊将一部分捐献给南京大学,另一部分捐献给上海图书馆。我不知道张晖先生的《龙榆生年谱》里有没有用到这批材料,这里面肯定有许多资料是跟龙先生有关的。

我在上海图书馆看到一些龙先生写给叶先生的信,里面谈到当年办《词学季刊》的时候,龙先生自己掏腰包、自己找作者、自己校对、自己搞发行。所以我从叶先生与龙先生的通信,以及这本《龙榆生年谱》中看到龙先生与叶先生的交往。这是中国词学研究历史上值得纪念的一段岁月。如果能找到西泠印社拍出的这批资料,那么我们对于龙榆生先生的研究,对于中国近百年词学的研究,都将进一步深入。

龙先生与文人的通信,从民国初年,一直延续到解放以后。这批信主要是解放以后写的,我读了之后,觉得这些老先生有一种无可奈何的感情,特别是叶恭绰的一封信。叶恭绰退休到上海后才做了很多事,他想干的事,没有干不成的。但龙先生请他去北京音乐研究所从事音乐研究,去人民文学出版社做苏轼长短句的注释,叶先生其实很想做事情,但他无可奈何,就推掉了。我看了后非常难过,有种“无可奈何花落去”的感叹。吕碧城那封信比较早,我到处找,找了很久都没找到吕碧城的信,但在这次展览上看到了。真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。龙先生这批信札,对于中国近百年的词学研究、文化研究,意义非常重大。今后希望各位专家能够挖掘到更多的资料。

张瑞田(策展人、中国作家书画院常务副院长):上海是我们巡展的第三站。第一次是去年三月,在北京的中国现代文学馆;第二次是五月份,在杭州的浙江美术馆。在杭州的时候,顾村言兄与我商议:建议下一次巡展到上海。原因很简单,龙榆生是江西万载人,但他很长一段时间工作、生活于上海。可以说,成也在上海,败也在上海。我们这次来上海,是向上海文化界、学术界的专家们学习、求教的。

展出的这些资料,是龙榆生先生的后人在几年前披露出来的。龙榆生先生留下的手札非常多,因为他的交际非常广,跟陈毅、胡展堂、汪精卫以及北洋政府官员都有交往。这次展出的手札,我们是按照“十九大”的精神选择的。还有很多有历史价值,但有争议的手札,就不便展出了,但欢迎做研究的老师们到北京,我们都会把资料给大家看。

我们团队精心呵护着这批作品,每次看到都特别激动。这次来上海,也是向龙榆生研究的拓荒者,年轻的张晖先生致敬。前年,我们在北京成立民办的“龙榆生研究室”的时候,我就说要在适当的时候设立龙榆生研究的“张晖奖”,向这位年轻有为但英年早逝的学者,表达我们应有的敬意。

《文汇报》的报道非常有趣,说龙榆生的这批手札,足以写半部现代文化名人史。他交际广、兴趣广,内心善良,并且他对手札的收集,是有备而来的。他给别人写了若干封信以后,才收到回信。比如,陈毅的信上说,龙先生给他写了两通信,陈毅才给他回信。沈尹默说,龙先生给他写了五封信,沈先生回了一封,并且说他有“嗜札之癖”。

在6月11日的开幕式上,龙先生的四女儿龙雅宜谈到,在她们的少女时代,父亲给这些名人写信,让她们拿着包到邮局去寄。名人们回的信,也是她们到邮局去取的。她说展览上的这些作品,有可能就是当年她们姊妹几个寄出去,又取回来的手札。

龙榆生先生是一个复合型人才,他既对中国传统词学深入研究,又对书画、手札有着同样的喜爱,也编了两本关于手札的专著,普及型的,不是很有深度,但很重要。现在只是一个研究室,我们还打算成立一个研究会,让中国现代文学馆、北京大学等对龙榆生研究感兴趣的学者参与进来,使之成为一个文人性的学术活动。我们做了一本《龙榆生研究》,旨在抛砖引玉,为学者们今后深入研究龙榆生,提供一些资料和视角。

在东升汇和龙榆生家人的支持下,我们尽量做得有一定的品味,这样才对得起龙榆生先生、张晖先生,以及关注龙榆生研究的各位老师们。

陆灏(《文汇报》编辑):我对龙榆生先生,其实没有什么研究,因为词方面,我不是很懂,但买过他很多书,包括张晖先生编的《龙榆生年谱》,我就说一下我的见闻。

九十年代的时候,我曾去苏州拜访过两次钱仲联先生。钱先生跟龙先生差不多是同时代的人,他们都有曾在敌伪时期跟着汪精卫做事的经历。记得钱仲联先生毫不避讳地说起过这段经历。他说当时中央大学文学院先请龙榆生,龙榆生不知什么原因没去,后来请了钱仲联。抗战胜利后,钱仲联逃到了常熟,没有被判刑,但是龙榆生被判刑了。

钱仲联说,解放后他就夹着尾巴做人,从不抛头露面,所以没事。而龙榆生呢,陈毅去看了他之后,他骨头就轻了,所以“反右”的时候,又吃了一次苦头。当时我对龙榆生产生了这样一个印象:他不像钱仲联那样守得住。这个是有一点偏见的。

后来,我看了《夏承焘日记》,夏承焘与龙榆生的关系特别好。抗战的时候,龙榆生从上海到了南京,他是最早“落水”的。对此,当时上海的老先生都非常气愤。

《夏承焘日记》中写到这一段的时候,就把龙榆生的名字去掉了,但大家一看就知道是在讲龙榆生。夏承焘在抗战的时候是守节的,他后来到了温州乡下,没有“落水”,但当时很多词学研究者后来都纷纷“落水”了,龙榆生是第一个,而且龙榆生去南京的时候,没有跟任何人打招呼。

夏承焘这个人非常好,他自己没有“落水”,说龙榆生身体不好,家庭负担很重,家里那么多小孩,在上海没办法过日子。他说:“我就是一个人,没小孩,我无所谓”。因为没小孩,反而成全了他。不管哪个时代,唱高调的人特别多,我觉得夏承焘非常了不起。

其实龙榆生的罪是很轻的,他无非就是在汪精卫政府担任监察委员之类的官职,相当于现在的议员,当然汪精卫出钱给他办了《同声月刊》。当时所有人都声泪俱下地控诉汪精卫,但龙榆生在接受审判的时候,却为汪精卫说话。他说“士为知己者死”,当年他身体不好,家里情况也很不好的时候,是汪先生把他请去的。在他最困难的时候,汪帮了他,所以他要为汪说话。为此,他被判得蛮重的。一个书生能在这个时候这样说话,我觉得龙榆生挺了不起的,是值得佩服的。更了不起的是夏承焘,他拼命想办法帮助龙榆生,先是托关系争取为他轻判(当然后来没有轻判),之后又送东西给他。夏承焘在给朋友的信中说:“国法是国法,私交是私交。”不能因为国法,而影响他们私人的感情。一般人看到朋友遇难,马上划清界限,或者唱高调,而夏承焘在这个时候还帮龙榆生,非常了不起。龙榆生出狱后,夏承焘也是第一个帮他的人。从夏承焘身上,我们就看出中国文人知识分子有骨气、重情义的一面。

这次展览我只看到一封夏承焘的信,其他人的信也只有一封、两封。如果龙榆生与他们的通信全部保存着,那么我们可以从这些手札中看到龙榆生与周作人、与夏承焘之间的关系。另外,我觉得信札是比较本色的,有些文人平时写的字与信札上的字是一样的,比如周作人、沈尹默,而有些文人平时写的字与信札上的字就很不一样,比如吴湖帆、谢无量。谢无量的书法,大家觉得很拙,被称为“孩儿体”,但他的信札上的字不是这个样子,蛮漂亮的,他的“拙”或许是装出来的。

陈歆耕(原《文学报》主编):看了这个展览,我觉得非常震撼。一是独特性,这几年各种各样的展览很多,但汇集这么多文化名人信札,有如此深厚的文化积淀和涵养的展览,比较少见到。

策划这样一个展览,非常不容易。龙先生家人愿意将这些珍贵的资料奉献出来,让更多的人能够欣赏,是很了不起的。二是这次展览的意义,可谓功德无量。它使曾被很多人遗忘的一代词学家——龙榆生先生,重新引起了学界的关注。恕我孤陋寡闻,在这个展览之前,我并不知道龙先生。其实不只是龙先生一个人,历史上还有很多文人,尤其从民国跨入新中国的那一代文人,常常被时代所遮蔽。他们在上世纪三、四十年代的时候,还相当年轻,名气和学术地位尚未达到一定的高度,进入新中国后就很难获得很高的名位。比如张爱玲,因为一位海外学者对现代文学史的研究,才使当代读者认识了这位大作家。比如龙先生,他在词学研究上方面取得的成就,是我们当下的学者都难以企及的。三是展览丰富的史料,能够填补文学史、艺术史研究的很多空白。我在自己的“今日头条”账号上对这个展览做了简单的推广,评论区很多网友比我更了解龙先生。有人指出,陈寅恪的四通信札不是他本人写的。这个就需要考证一下写这封信的时间,还要对比一下这几封信札中的字迹与陈寅恪先生其他信札上的字迹。所以这些信札值得我们进一步研究。

陈子善(华东师大教授):我对龙榆生先生也没有专门的研究,但很感兴趣,看过他的词学著作和文章。万万没想到,他保存了这么多名人友朋的信札,这是一笔宝贵的文化财富。龙先生1966年去世,没有遭遇之后的历史浩劫。从1949年到他去世这段时间,龙先生当时是怎样一种心态,这是很值得研究的。刚才陆灏讲到钱仲联,钱先生是非常小心谨慎的。而龙先生却主动给这些名人写信,这是非常有意思的。

我看到展出的手札大部分是1949年以后的,有那个时代的痕迹。他们当时所处的地位、处境都不同。比如郭沫若在信中的口气蛮大的,毕竟他是人大副委员长。周作人的一封信非常重要,信息量很大。短短一封信谈了三件事情:一是鲁迅的遗物(信中说到有手稿),以前捐赠给国家了,现在不容易找到了。(张瑞田:周作人请鲁迅抄他的作品的序言,然后周作人在旁边写上“跋语”,作为贵重礼物送给他的朋友。龙榆生就是收到周作人这份礼物的人之一。)

二是对景纯这个人的评价。从这封信来看,龙榆生当时好像有什么事要办,周作人帮他出主意,说还不如“直截地找党里人”。“党里人”当然指共产党。这句话非常妙。三是他见到了章士钊。他写道:“此人亦不恶,过去造化小儿弄人,造成种种事端,思思亦可慨也。”这句话也非常妙,似乎他与章士钊的矛盾全部化解了。所以这封信的信息量非常大,反映出周作人晚年心态的变化。这在他公开发表的文章里不大会看到,反而在这么一封短短的信中,周作人袒露了他真实的心态。所以这批信札对于我们研究这些文人在1949年以后的心理状态,具有很大的价值。而且,龙先生的交际非常广,这批信札涉及了作家、学者,还有艺术家,若仔细品读,会有很多新的发现。

展出的信札还不到藏品的十分之一,我希望其他资料能够尽早被整理出来,公之于众,这是功德无量的事情。来座谈会之前,周作人的后人周吉宜还跟我联系。听说你们收藏了一百多封周作人写给龙榆生的信,而周家也有很多龙榆生写给周作人的信。如果这两部分的手札能够一起展出,那就更有意思了。(张瑞田:周吉宜原来是中国现代文学馆的副馆长。我们的第一次展览就是在北京现代文学馆举办的,通过那次展览,龙家和周家的第三代见面了。周吉宜说,周作人在他的日记里写道,龙榆生写给周作人的信有三百多封。这就应验了我们刚才的推断,龙先生很喜欢手札,他往往是多寄。龙雅宜在6月11日的开幕式上提到了一个细节:龙先生经常给文人们写信,每天写好几封,然后让她们姊妹几个拿去寄。他寄出很多封,可能收到一封。所以,整理龙先生写给其他文人的信,工作量非常大。而且,周作人的信中可能有很多私密的信息,周家是否愿意将这批信札公布出来,也需要进一步商量。当然如果整理出来,对中国现代文学史的研究,很可能是颠覆性的。)

我们在学院里经常讨论研究的增长点在哪里?增长点其实就是靠这些资料,各个不同学科的学者都能从中得到启发,获得新的信息。所以对于这些信札,我们不仅仅是通过一次展览欣赏文人们的书法,更重要的是其史料价值,将对今后的深入研究起到推动作用。

钱汉东(原《新读写》主编):上次在北京展出的时候,我看了这些手札。今天,我想从书法的角度谈一谈几点感受。首先,我觉得民国时期文人们的书法非常潇洒,我自己现在也基本上用毛笔写信。我年轻的时候,也曾像龙先生那样,给沈尹默、叶圣陶等文化名人写信,他们也都给我回信。这是年轻人对文化的一种追求,所以我非常能理解龙先生。我给郭绍虞写信,向他请教学问,其实是想向他求字。郭绍虞请我去他家,我请他帮我题两个字,他说自己手抖,写不了字了,然后从房间里拿出一幅《娄山关》送给我。

其次,民国文人是精致的,他们的情趣和表达方式非常典雅,也很真率。第三,展览虽然只展示了一部分手札,但足以反映那个时代文坛、政界的风貌。比如陈毅的字非常潇洒。看到钱君匋的作品,我就想起钱先生跟我们讲,大先生(鲁迅)当年请他吃饭,请他看碑刻的事。这些墨迹为我们在文化建设过程中,找到了一种传承的方式。另外,刚才几位老师从信札中读到的信息,也是我深有感触的。我看了钱氏家训之后,就理解钱仲联为什么会在当时“夹着尾巴做人”。

希望今后能在上海看到更多这种类型的展览,让世界看到上海的文化担当和文化使命。

丁建顺(华东政法大学教授):我想从龙榆生作品的收藏角度来谈。刚才郑重先生讲到,中国这百年来发生了前所未有的变革。处于时代变革中的人,有着非常强烈的割裂感。那个时代的收藏家们含辛茹苦,甚至忍辱负重,凭着他们的人文情怀和对历史的责任感,当然更多的是自身的喜好而从事收藏。比如王世襄,骑着破自行车到北京各区县地摊上搜集文物。纯粹是个人喜好,而并不是带有明确目的的收藏。但若干年后,这些文物的价值就凸显出来了。

不同于王世襄的是,龙榆生有一帮好儿女,这是非常难得的。很多名家,他们收藏的终极目的不明确,最终不是被社会不良分子骗走,就是被不肖子孙变卖,甚至贱卖。比如,我的老师洪丕谟先生逝世之后,他留给儿子的珍贵藏品,被论斤卖给书贩子。书贩子知道我是洪先生弟子,在研究洪先生,想高价卖给我,但是我收藏的一手资料已经足够多,所以没有买。而龙榆生先生的几个儿女,不仅悉心保护好父亲留下的珍贵资料,而且没有一个人试图将其据为己有。

龙先生经历过日伪政权时期,经历过1949年以后的政治运动,而他的收藏一直持续不断且保存完好。龙先生有这样好的儿女,与他良好的家教有关系,他宽以待人。刚才陆灏先生讲到,他曾凭着书生意气帮一些人讲话。这说明他很重感情,为人善良。

当龙先生的儿女知道张晖先生在研究龙榆生的时候,他们非常配合,把自己收藏的龙先生的手稿(很多都是油印的,印了几十本,有些只有档案馆才有)全部拿出来。龙先生写给别人的信,很多都遗失了,而别人写给他的信,他都保存得很好。所以,《龙榆生全集》的编写是一个非常艰辛的过程。

沈伟(湖北美术学院教授):手札展就像朋友圈,通过手札的往返,我们可以从多个侧面了解文人们的交往。我是做艺术史研究的,也做美术考古,对于手札这类历史材料,一直比较关注。

王国维讲,有了新材料,才能发现新问题。在座的专家来自不同的学科,有做文学史、思想史、地方掌故等等。美术史的研究,也是如此。新的材料才能促进新的思维方式。比如,白谦慎先生写《傅山的世界》,他不像传统的研究美术史的学者那样,采用传统文献加上传世书画作品的研究方法,而是拓宽眼界,从当时的笔记等新材料入手,进行深入挖掘。

我觉得基础材料的建构,往往比学术本身更为重要,因为学术可以在之后慢慢升发,而材料的建构是进行学术研究的基础。看到这么多系统性收藏的手札,我非常感动。展出的手札还不到龙榆生收藏的十分之一,可以想象这批资料的丰富性。

这些手札的作者是各个领域的文化名人,我们各学科的研究学者都能在其中找到交集。我研究美术史的,就更关注与美术史相关的信息。手札是非常原生态的,可以从不同的学科进入,重新展开研究。刚刚陆灏说起当年拜访钱仲联先生的事,正是由这些手札引发的思考。如果龙先生收藏的所有手札能够完整地面世,将会推动各个学科的研究取得新成果。

手札不光是学术方面的问题,它具有文化的、社会的内涵,超越学术本身。手札的整理是一项浩大的工程,我们要感谢龙先生的后人没有让这些资料失散。我们做艺术史研究的人,也非常注重手札的搜集,但零零碎碎,很难集中看到这么多。希望龙先生手札的整理和研究,不仅仅为中国近现代文学史提供材料,也能够为美术史研究提供新的角度和方法。我相信其中肯定会有与美术史相关的资料,比如丰子恺先生的手札。

李金豹(《书法报》编辑):这些手札在杭州展出的时候,我见过,非常震撼,这是我近几年看到的最好的展览。因为这么多近代文化名人的手札集中在一个展览中,是很难看到的。

从书法的角度来看,这些手札具有两方面的价值。一是文史价值,它们具有资料性和档案性。通过对这些新资料的解读,我们对文人们的了解会更加丰富和深刻。二是艺术价值。文人之间通信的手札历史悠久。在唐代,主要是一些庄重的、公文性的书法,或者纯艺术性的,流传下来的手札并不多。在宋代,苏、黄、米、蔡都有写给朋友的信,但他们存世的手札作品并不占主流。元代同样如此。手札渐渐成为主流,成为文人之间主要的书写方式,是从明代开始的。我一直在研究明代的手札,也写了一些文章。到了明代,书法的形态也发生了改变。一方面,平常的书信艺术化,另外一方面,书法成为一种文人自觉的艺术品,慢慢向条幅发展。手札能更多地体现艺术家的本色,这与他从小所受的书写训练有关系。当手札变成日常书写的一种惯性,成为每天都要接触的生活常态的时候,这种书写对于他们来说,是一种非常自然、非常释然的生活形态。

这里面又有其复杂性,比如马一浮、沈尹默、潘伯鹰、赵朴初,我们发现他们的书信与我们印象中他们的书法,差距不大。他们基本上能够长时间地保持在一个比较高的水准,他们书信的面貌很接近我们以往对他们的判断。但有些文人不是如此。首先我们要对作品的真伪进行一个鉴别,这是做研究必须经历的一个过程。另外,人的丰富性确实是我们想象不到得复杂。吴湖帆的手札体与他在画上的题跋,完全不一样。因此,我们的研究就需要有一个新的思路。要研究前人的书法,就要尽量将他们的资料找全。看到一个人最好的作品,我们会很兴奋,会对其产生强烈的兴趣,但看到他非常不好的作品,我们的判断不能轻率和盲目。

刚才陆灏先生说到谢无量的手札,我今天又细看了几遍。这两封信是谢无量晚年,接近去世的时候写的。我们对谢无量的书法,往往定位在比较滑稽的“孩儿体”上,其实谢无量书法的传承脉络恰恰不是这样。“孩儿体”只是谢无量书法的一个面貌。以前有位湖北的老先生收藏了十来封谢无量的诗札,从中可以看出,他在二王帖学方面的造诣,与沈尹默先生相比,有过之而无不及。所以我们对一个人书法的判断,一定要将其资料尽量收齐后再下结论。

还有一个很有趣的现象,就是一个人写手札的风格与他写大一点的作品,比如条幅、手卷,往往并不成逻辑的关系。手札写得好的人,未必能写好大的对联。而民国时期文人们书法的最高水平,体现在手札上。这种书写的方式、习惯、条件,我们现在已经完全不具备了。

我们对明清、近代文人手札的研究,现在还只是开始,随着资料的不断呈现,我们才可能慢慢地认识到历史的残酷、政治的荒谬、人生的无常。手札带给我们的乐趣,不仅仅在某一方面,它一定是综合的。

张霖(北京外国语大学副教授):我代表张晖(龙榆生研究者)来参加这个活动,感慨良多。我和张晖不仅是夫妻,也是大学同班同学,也是知己。张辉是从1998年夏天,大概二十岁左右,还在读本科的时候,就开始《龙榆生年谱》写作的。

很多事情是机缘,当年他一个二十出头的小孩,冒冒失失地跑去找龙夏才先生,给他写信。我们是通过施蛰存先生,辗转找到龙夏才先生的。龙夏才先生很真挚,信任他这么一个小孩,把很多珍贵的资料直接给他了。当时上海音乐学院的档案还是开放的,他就去查阅这些资料。这些资料,龙夏才先生不能调阅,但是张晖可以,张晖就把资料全部抄下来,给龙夏才先生看。张晖说,他们两骑自行车去上海音乐学院。张晖进去抄,龙夏才先生等在外面,等张辉出来,他们就坐在外面的台阶上,迫不及待地看这些资料。

在张晖二十岁出头的时候,突然进入这样一个大的领域,直接接触这些手札,初生牛犊不怕虎,不知深浅,一下子就进去了。他也去拜访过钱仲联先生,面对一个二十多岁的小孩,像钱先生这样经历过周折的人,对他肯定有所保留。张晖回来后跟我说,他非常受挫,他觉得龙家对他是完全开放的状态,但钱先生怎么什么都不告诉他,而且阻止他做这件事,他很痛苦,不知道为什么会是这样的。随着他掌握的历史细节越来越多,他对所有人的处境开始有所了解。民国那个时代,所有的知识分子都处在一个特别复杂的情境中,每个人都有不同的面向,不同的选择,能够保持真挚的性情是非常难得的,龙家人的真挚性情,在他后人身上体现地淋漓尽致,特别在对龙先生资料的收集和共享方面,完全向张晖敞开了他们的资源,使张晖的研究有了一个特别快的突进。

在张晖去世前的那个夏天,我们还一起去了龙雅宜老师在北京的家里,当时龙英才先生也在,他们把龙先生的信札拿给张晖看。当时我没在现场看,正跟旁边的其他人聊天。张晖出来后跟我说,非常非常多的资料,太震撼,太震撼。

我在展厅第一次看到原件,跟看扫描件确实不一样。龙家的后人完全没有私心,也没有什么忌讳,很信任研究者,非常感谢龙家对张晖研究的支持。现在有机会开这样一个会议,看到这么多领域的学者介入龙榆生研究,这跟龙先生生前的努力,跟龙先生后人的努力是分不开的。很高兴有这样一个机会与大家分享当时的一些情况,张晖虽然不在了,但是随着资料地不断整理,龙榆生研究的领域会扩大,后备的同志们不断地加入进来。华师大的倪春军老师,他马上要推进《龙榆生年谱》的研究。

顾村言(《澎湃新闻·艺术版》主编):这个展览的信息量非常大,每次看都想多花些时间阅读,直接面对前贤的墨迹,那种感觉与读印刷品是不一样的,而且每次都有新的受益与发现。我觉得这个展览首先就应该在上海举办,因为龙榆生先生跟上海的关系太密切了,而且与他通信的这些文人很多都生活在上海。非常感谢上海图书馆与上图历史文献中心黄显功主任,当初向他们提了举办这一展览的建议,立刻就答应下来,而且很快就落实了。

这个展览折射的话题非常多,去年在浙江美术馆的座谈会上,大家围绕书法讲了很多,但今天的主题回归到了手札所体现的学养和思想,文脉传承与文人性情的内容更多一些。郑重老师、陈子善老师和陆灏,都从近现代文化史的角度来剖析这批手札,特别有意义。郑重老师刚讲到文人们在1950年代心态的无可奈何,我看到马一浮的手札中有一句话:“古典文学后此恐乏解人”,这或许是当时一代学人哲人们对时代大变革的慨叹。龙榆生、周作人的中国古典文学修养都非常高,他们都或多或少有“落水”的成分,但我现在想,理解这么一批人是复杂而立体的,不是一个简单的话题,废名对周作人就有很多体悟,而且或许要从中国文化的文脉来理解,当然,一些解释在政治上未必是完全正确的。

与龙榆生通信的这些文人,像马一浮、周作人、钱钟书等,他们的眼界都极高。在展览中,我们看到了很多有风骨的文人,我以为要立体地看待他们。书法只是一个载体,而写书法的人的内心与学养更值得研究。中国人为什么崇尚书法和写意,因为这是对几千年专制的反动。手札是最能体现中国文人性情的形式。抗战结束后,龙榆生会不顾安危不合时宜地为一些人讲话,我想表面上这或许有些傻气,所谓“一肚子不合时宜”,但事实上是因为他尊重自己的内心与眼见,而不是道听途说,为外在的环境所左右。我之前看龙榆生先生本人早期的手迹,觉得略有一些尖薄,但看了郑重老师刚才拿过来的龙先生的字,与之前不一样了,就跟他的耿直对应上了。

这一显示当时文人性情的展览在当下是不多的,一方面对书法界有很多启示,现在书法教育由于50年代到现在对中国传统认识的误区,导致了“买椟还珠”的教育,光注重表面、不注重内在,这样就有问题了,还是要回归质的东西,书法并非技法之道,而是要重人格内美与学养。

杨勇(《书法》杂志副主编):我对龙先生也没有专门的研究,但对手札一直很关注。我想接着村言兄的话来谈。书法只是一个面向,龙先生手札背后的历史史料价值是非常大的。当下书法界整体的生态并不是很好,过于关注技法(要把字写好,要参加展览,要获奖,顺便把市场做好),而忽视了书法背后的人文学养。

《书法》杂志这么多年也一直在倡导,书法只是一个载体,书法背后的人文修养才是需要去重视的。这个展览在北京举办的时候,我就非常关注,马上跟张瑞田老师联系,去年十一月份做了这个展览的专题,有研究文章,也有手札原件的高清图版。刚刚陆灏老师提到,很多文人的信札跟他的经典书法代表作,差距很大。这是一个共性的问题,并不仅仅是谢无量或其他某个人。我也一直在思考这个问题,这也是很多人困惑的问题。

我的理解是,信札是日常书写的范畴,比较随意,书写状态比较完整、比较真实。很多书法家在创作的时候,会进入一种很专业、刻意的状态,所以这两种书写方式是不一样的。我从前年开始到去年八月,做了一本谢无量的作品集,收录的作品非常多,市面上能见到的谢无量的书法,百分之八十都收进去了。他的信札有两百多通,注释《诗经》的诗稿也全部收进去了,以及他的作品。他的对联上的字,姿态非常畸侧,有一个架子撑在那里,比较雄强,就是我们说的“孩儿体”。这跟我们看到的王羲之、董其昌,差异很大。但他的信札,有拙的那一面,也有比较美的那一面,其实谢无量是学王羲之的。再延伸开,我们看到很多书法名家或文化学者,它们正式的书稿是一种写法,随手写的便条又是另外一种风格,差异很大。但其实本质上是一样的,只是呈现的姿态不一样。

洪和文(中国国际文化交流中心事业发展部主任):中国国际文化交流中心一直致力于中国传统文化的对外交流,在“请进来、走出去”方面做了许多工作,得到了中央的肯定。今天听到各位专家对龙榆生所藏手札的高度评价和发自肺腑的赞赏,我感到很欣慰。

中国国际文化交流中心是这个展览的支持单位,张瑞田先生是国际文化交流中心的理事,他为文化中心做了大量的工作,我表示感谢。

在围绕着“一带一路”的建设过程中,文化怎么走出去,怎样树立文化自信,这是一个系统的工程。在互通互融的过程中,怎样让外国人认可我们的文化?下一步如何围绕这个展览做一些事?这几天跟张瑞田先生也反复探讨,下一步是不是可以在高校,让莘莘学子能静下心来仔细品读前辈的手札。书信是我们传统文化的一部分,现在书信文化与我们渐行渐远。当然在作家群体和艺术家群体中,可能还保留着这种雅好。书信的往来是一种很高贵的习惯。如何让这个活动走出去,让外国人欣赏?比如国外有汉学研究机构,有龙榆生先生的研究机构,我们想是否可以跟这些机构联手搞一些活动。我们文化中心这几年有一些文化品牌,比如“嵩山论坛”、“天山论坛”、“南极论坛”等等,每次论坛都会邀请一些外国的前政要过来。比如“嵩山论坛”,我们请了鸠山由纪夫,他对中国文化非常喜欢。我们可以尝试在这个论坛中搞一个分论坛,就做这个手札展,让外国政要看到。手札是过去的历史,我们要为现在服务。

倪春军(华东师大研究员):我非常赞成刚才洪老师的建议,让龙先生的手札展进校园。上海有两所高校应该是最有资格的,一个是我们华师大,一个是复旦大学,因为龙先生在这两所大学都兼过课。

我想讲一下现代手札对于词学研究的价值。我们华师大中文系办了很多高水平的学术刊物,其中就有《词学》。这是施蛰存先生创办的,为了继承龙榆生先生的《词学季刊》。《词学》刊物的栏目设置中就有一个叫“文献”,这个栏目保存到现在已经有三十多年的历史了。刚开始文献资源比较缺乏,刊登一些明清诗词的手稿,比如陈子龙的诗词。现在随着明清词、民国词的大量整理出版,再去整理词已经没什么意义了。第二个阶段主要是“词话”,比如唐圭璋先生《词话丛编》没有收进去的内容,但现在也收集得差不多了,包括葛渭君先生的《词话丛编补编》,以及之后的《词话丛编二编》、《词话丛编三编》都出来了。所以近几年“词学”栏目的重点放在“论词书札”,包括吴梅、赵尊月、夏承焘等先生的书札。龙先生的词学书札如果登在《词学》期刊上,可能几期都登不完。我向龙英才先生要过词人手札,与词学专家有关的手札,我都有扫描件,包括夏承焘、唐圭璋,最多的是吴则虞先生的手札,有一百多封,三四十期都登不完。

这些词学家的手札有哪些词学价值呢?我觉得主要有以下几个方面:一是词学批评的价值。这些词学家包括夏先生、唐先生,在他们成系统的著作和论文中,固然会提出一些词学观点和词学意见,但是在与朋友的书信交往中,他们也会不经意地流露出一些词学的观念。我之前整理过夏先生的论词书札,是夏先生和龙先生讨论一本书。我当时非常震惊,曾经有一个机会让这两位词学大师合著一本书,叫《唐宋词选》。如果这本书能够出来,应该是很有学术价值的。这本《唐宋词选》原本计划由上海新文艺出版社(建国初期成立)出版,社长是王元化先生、钱伯城先生,但最后这件事情流产了。至于原因,我也向钱伯城先生请教过,他说好像是受“胡风案”的影响。

然而,夏先生在给龙先生的信中,却寄了两份样稿,是他注辛弃疾的两首诗,一首是《水龙吟·登建康赏心亭》,还有一首是《破阵子·为陈同甫赋状词以寄之》。这两篇样稿就在书札里面,这样我们就一方面,可以看到这两位词学大师未完成的词学专著的初始面貌。另一方面,夏先生对这两首诗的评价,对研究词学家的思想也是很有帮助的。

二是词学掌故、词学历史。建国后,由于条件的限制,词人的交往很多都没有记录下来。唐先生、夏先生给龙先生写的信,风格完全不一样。夏先生在给龙先生的信中,谈的多半是学问,基本上都在讲词学的问题,而唐先生研究方向是词学文献学,他跟龙先生的交集不是很多,所以他在信中主要跟龙先生讲生活情况、家常事比较多,比如最近身体不太好,开什么会,比较忙。还有他自己创作的诗词,用毛笔写好,寄给龙先生。这些信札还保留了名家的诗词创作,具有重要的史料价值。

所以,词学批评、词学掌故、词学论著、诗词创作,这些都是这些词人手札对于我们词学研究的重要价值。

黄思维:我参与了《龙榆生全集》的编撰工作,主要负责《忍寒诗词歌词集》。这个部分原先是由张晖先生整理的。龙先生的手稿在龙家保存得很好,我有机会看到了手稿,纠正了之前版本在平仄格律方面的一些疏误。我在北京的时候,有一次龙雅宜女士拿来一张信笺,上面有一首诗,是龙榆生先生在1964年或1965年写给陈寅恪先生的。还有一首是冼玉清写给龙先生的。

我将这首七律收录到全集里,将陈寅恪、冼玉清写给龙先生的信,附在后面。看到龙先生收藏了那么多名人的手札,我有个想法,应该将龙先生自己的手稿,也公布出来。龙先生的诗写在小本子上,大概有十二本。他寄信以后,会把写给别人的诗,也写在小本子上。现在收录到《龙榆生全集·忍寒诗词歌词集》里的仍然是选集,不是全部。假如把龙先生的这十二小本诗全部公布出来,对于进一步了解龙先生的诗歌成就,是很有意义的一件事情。