郑也夫︱超越狭隘民族主义

笔者以为,各民族中真正的学者会共享一种旨趣:学术绝非侍奉本国元首与众生的虚荣心,而是要探究人类文明之发生和演化。毕竟学者不至于像二流政治家那样无聊,以吹嘘自己民族历史上有哪些“第一”为要务。笔者青年时代正值中国历史上的黑暗时期,统治者终止了一切学术活动,除了考古发掘。因为后者可以帮助他证明中国之伟大。是强权专制话语与少年天真心灵的冲突,开启了笔者的反叛:祖先的伟大丝毫也不能证明其后人的伟大,因而为证明自身去神话祖先的勾当可以终止了。即使祖先确有伟大的发明和发现,其中必有运气的成分,丝毫不证明其他民族的拙劣。比如小麦、水稻、玉米的驯化,首先是因为该地有此植物,其次还因为温度和地貌的适宜,再次才是驯化者的才智。我们不能无中生有,这是本书主要观点之一。

近日读《宫崎市定中国史》。宫崎说:“将中国与西域相比较,无论如何西域都是拥有古老文明的发达国家。当然中国也有丝绸之类的特产,但这些还是更接近于初级产品。”这观点显然与笔者自幼年起接受的正统教育不同。从拙作可以看到,笔者已经完成了对狭隘民族主义的超越:印章、石碑、青铜冶炼,统统是自西域传递到中国,而那时候还没有开通“丝绸之路”。宫崎认为,漫长的时间,比如千年之久,可以解决文化传递中空间的阻隔,比如千里之遥加上高山大川。便是丝绸之路开启后,西域固然惊叹中国的丝绸,中土何尝不艳羡西域的物华天宝、人工精作。

或许韩国读者会惊异:你一个中国学者,何以不去讴歌自己的祖先,却要宣扬古代西域文化更发达。因为我想走出皇权治下的民族主义的历史观。一个民族不需要自尊心吗?当然需要。但自尊心不可建立在虚妄的历史观之上,那是不牢靠的。而错误的历史定位会带来诸多的盲目性。读史使人明智,明智才擅于开拓未来。

发明优先权是专制君主与民族主义史学家共同的嗜好。搞清发明者,是探究起源的题内之意,当然有其重要的历史学意义。但真正的史学家的关怀远为宏大,发明先后只是他的关注之一。一项技术演化中,若干细事和微妙变异,在他看来同样重要。比如下述问题在笔者看来不比发明优先权次要:为什么毕昇发明活字后,雕版依旧是中国印刷业的主流?再比如卡特提出的问题:为什么韩国有了活字,却不印刷谚文,而依旧印刷汉字?

思考第一个问题时,我曾给出了一个线性的、狭隘的答案:活字适合印刷拼音文字,而印制汉字当然地会选择雕版,因为它更廉价。韩国的案例给了这一狭隘思路迎头痛击。印量、刻工群体,都影响到技术类型的走向。印刷术是思考人类技术史的一个绝佳的案例,因为有中国、韩国、谷登堡三方的存在。从中可以看到:技术与文字特征(汉字还是拼音文字)的关系,技术与各类工匠的关系,技术与产出量的关系,技术与政治的关系,技术与市场的关系,等等。研究印刷术,开阔了笔者的思路。这之中当然有韩国历史给我的启示。

并且是印刷术的探讨引领我走进韩国历史。虽属浅薄的涉足,仍时感惊异。科举在中国是皇权抑制门阀的产物。移植到韩国,却演化成两班阶层垄断文化特权的屏障。可见社会生活的博弈中,行动者的选择包含了太多的可能性。

2015年我来韩国自由行旅游,兴奋异常,收获良多。我的性格中融合了似乎格格不入的两种品质:酷爱抽象的理论,却又常常被一些无关宏旨的细节打动。仅举两例。我们因故在首尔机场滞留很久。太太告诉我,她发现韩国机场的厕所极富人性,为携带婴儿的母子提供了细致入微的设置。我听后仔细观看,男厕的设置同样精心。参观战争博物馆,看到李承晚总统信札中的钢笔字,如此纯熟优美的钢笔书法在当代中国人中已经少见。看不到这些细节,就绝不会有看到后的若干思绪。或许我有生之年还会来韩国。下一次计划中的重头当属庆州,渴望在那里瞻仰贵国先人的智慧结晶。

期待着就本书中的内容,与韩国朋友讨论,聆听你们的批评。

郑也夫 2016年4月7日

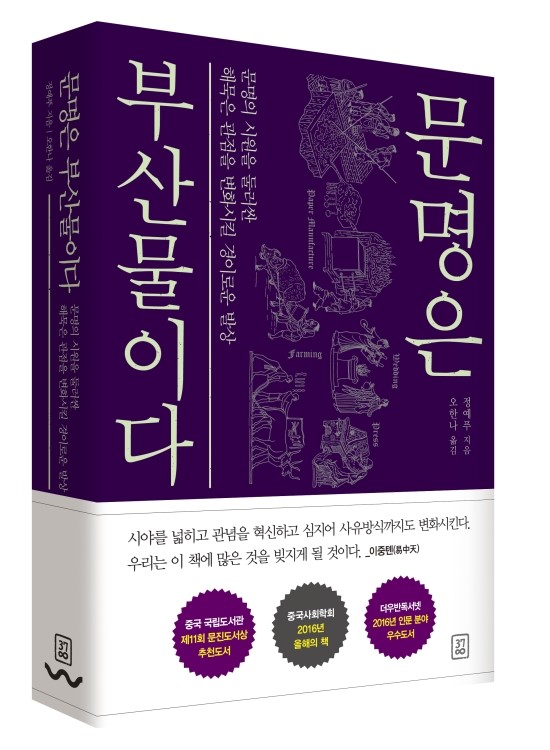

(本文为《文明是副产品》韩国版序言)