北大论坛聚焦《千里江山图》③:争议折射出的美术史研究困境

正值北京大学建校120周年之际,北京大学人文论坛“跨千年时空看《千里江山图》——何为历史与艺术史的真实”前不久在北大举行。被认为是北宋王希孟所作的《千里江山图》前些年曾多次展出,但影响均远不及去年秋季的展出,学术界与大众对此空前关注。“澎湃新闻·古代艺术”(www.thepaper.cn)本期刊发的是北大人文论坛第二天的发言摘要及部分现场实录。与会学者通过精解王希孟生平来探讨《千里江山图》主题,也从蔡京题跋细读和收藏印中追寻此画的真实与可靠性,并且以高科技技术用以辅助。同时,也探讨了此画折射出的中国早期美术史研究困境。

也谈《千里江山》主题

韩刚(四川大学)

韩刚

希孟《千里江山图》的主题,论之者多据“千里江山”题名驰骋想象。 如有学者说画的是江南水乡之景;有学者认为江南一带的人文景观和名山周边 的湿地生态是该画的主要部造型元素,是北宋末“丰亨豫大”绘画审美观的精彩展 现;有学者说该画是出世、避世的场所;有学者认为该画是一件以道家思想为 线索,以《诗经》为文本起源的宋代招隐画卷;等等。本文认为,若作回归原 境式多方面深入考察,则该画不过是在教学过程中产生的一幅学习借鉴前人与 时人的习作而已。

实际上我们已经讨论了非常多的关于《千里江山图》的主题。最重要的是以下几种:

1.傅熹年先生认为《千里江山》画的是江南水乡之景;

2.江南一带人文景观和名山周边的湿地生态;

3.出世、避世的场所;

4.道家思想,是宋代的招隐画卷。

作者生平最重要的资料只有蔡京题跋。从题跋中知道一些基本的大家比较认同的信息:作者叫希孟;作画时希孟18岁,作画时间为政和三年(1113),费时“不逾半岁”而完成。通过题跋解读王希孟的生平情况可知他的出生时间为哲宗绍圣三年(1096)。

在傅熹年先生《王希孟<千里江山图>里的北宋建筑》一文中详细而深入地分析了画中主要建筑,有一个很重要的观点:他认为,在表现建筑方面,“《千里江山图卷》有其优点,它是宋画中表现住宅和村落全景最多的一幅。它画的是江南水乡之景,是创作而不是写生,加以当时画家只有十八岁,不可能有很多的经历见闻,所以画中所表现的除本人所体验者外,必有相当一部分是从前人作品中吸收过来或受师友启发而来者。”这应该是有道理的。

近来,学人已然认识到,所谓“千里江山图”题名并非北宋原有,而是清代产物,在北宋末年至清初约500多年间,这卷画题名很可能只是叫做“设色山水”(宋荦)或“青绿山水”(王济之)。

若希孟应是一位自8岁起就学习、生长于画学六年,经历外舍、内舍之画艺磨炼,本该升入上舍继续学业,却“召入禁中文书库”之辍学少年。“数以画献”,天赋才性终被徽宗赏识而“诲谕之,亲授其法”,不到半年,天才少年“乃以此图进,上嘉之”,自然而然地,“此图”明明就是一幅在画艺教学过程中得到老师表扬的学生习作,没有那么多“微言大义”!

《千里江山图》蔡跋细读与蔡京书法的历史品评

杨频(故宫博物院)

杨频

我们对《千里江山图》创作背景的了解,主要来自蔡京跋语,当时简明的 文字由于时隔久远,对后世研究也带来了一定的困惑。本文基于当下已有对跋 语的历史还原分析,提供了一点自己的观察。从书写角度看,在蔡京存世有限 的数件作品中,该跋语用笔结字失控处颇多,已不及其三年前《雪江归棹图》 跋语的状态,更不如崇宁年间受到米芾风格影响时的水准。本文认为,综合来 看,蔡京的书写自有特色,远超常人,但相对于苏黄米三家“笔精墨妙、年高手 硬”的精勤之境,其在笔墨技道上投入的精力与达到的高度,与前三家相比还有 一定差距。

本文结合文献考察,还推论了“宋四家”提法出现的可能时段,最初的所 指,以及后世关于蔡京与蔡襄的比较与讨论,梳理了北宋末期以来针对蔡京书 法的历史品评脉络。

首先要说一下蔡京的书法在他所处的时代到底有着怎样的一个声誉、或者有无官方认可。

基本上他入相之前已经是知名的大书家,这是可以肯定的。徽宗在还是端王的时候已经是他的“粉丝”,收藏过他的扇子,这两把扇子保存了20多年,在1119年徽宗宴请蔡京的时候还说:当年那两把扇子我至今还珍藏着。而且宴会有一个参观高潮,徽宗给蔡京和陪蔡京来的大臣展示徽宗自己的收藏,有青铜器、古玩等,其中有一个项目是蔡京的奏折,蔡京所有上表的东西都被徽宗用非常珍贵的物品放了起来。徽宗说:“这是你历年来上表的,我没舍得扔。”蔡京非常惶恐,有点儿受宠若惊,不值得这样保存。这都说明了徽宗和蔡京的关系。

他的儿子蔡绦在《铁围山丛谈》“天下号能书,无出鲁公(蔡京)之右者。其后又厌率更,乃深法二王。晚每叹右军难及,而谓中令去父远矣。”这是儿子对父亲褒扬,这期间真正最厉害还是苏黄米三家,蔡京写的也算是很好了。后来学二王,“遂自成一法,为海内所宗焉。”这是实话,蔡京的东西当时非常风靡,各级官员都很喜欢蔡京的字,到处请他题跋,蔡京的题榜非常好。

他是从蔡襄启蒙,而后与之能够并驾齐驱,还有人认为:议者谓飘逸过之,至于断纸余墨,人争宝焉。喜写纨扇,得者不减王羲之之六角葵扇也。”徽宗做端王收藏他的扇子,甚至提到和王羲之并提的高度,“其为世之所重如此。”客观说有可能是徽宗重他如此,世间老百姓怎么样不敢说,因为当时反对他的人也是很多的。

从《千里江山图》定名和流传谈早期中国美术史研究的困境

吕晓(北京画院)

2017 年关于《千里江山图》的讨论成为学术界的热点,争议的焦点集中在 断代、作者、递藏过程、甚至是作品的真伪,这些讨论从不同的面向将宋代美术 史的研究引向了深入,也吸引了更多人对于早期绘画研究的关注。笔者通过考证 《千里江山图》上的收藏印“寿国公图书印”的印主为高汝砺,对该画在宋元间的 流传过程提出自己的浅见;通过梳理清代文献对《千里江山图》的记载和著录, 认为该画定名较晚,很可能在乾隆时期编撰《石渠宝笈》之时。笔者的研究建立 在文献互证的基础上,但由于古代文献的大量散佚与缺失,古画流传过程中可能 出现的改装、重裱、补色等现象,使研究的结论无法还原历史的真实,从而引发 笔者对于早期中国美术史研究困境的思考。

“寿国公图书印”考

去年我在故宫参加“千里江山与青绿山水学术研讨会”讲的是《千里江山图》的收藏过程与定名考。今天我想从上次谈的问题开始,然后谈自己在研究这样一个早期美术史问题中的一些思考和困惑。

因为我在画院工作,我曾与我们画院一些画家老师进行探讨,他们谈了很多青绿山水的技法。研究很久之后我也没有找到一个很好的突破,我当时觉得《千里江山图》在技法上不如《江山秋色图》成熟。最后我想从文献上做一些突破, 2013年我曾研究传为北宋李成的《晴峦萧寺图》的定名与作者考,当时发现很多古画的定名和作者的确定都是比较晚。于是,我由此出发对《千里江山图》进行了研究。

从去年6月份一直到8月底,我一直在研究这个问题,最后提交论文并到故宫参加了研讨会。

我首先研究了《千里江山图》的收藏过程,画上有很多收藏印。这些收藏印的印主大多是可以断定的,比如梁清标、乾隆、宣统皇帝、溥光等。我把重点放在画心一方“寿国公图书印”上,这方印在卷尾画心边上靠近蔡京跋的地方。这方印已经很模糊了,但可以进行释读。 “寿国公图书印”在范仲淹的《道服赞》上也出现过,我做了一个重合度的实验,发现它们几乎可以重合,尺寸也是一样的。略微有一点不同,因为《道服赞》是纸本,《千里江山图》是绢本,绢在裱的时候会有拉伸和变形,略微有一点不一样。 “寿国公”是谁?需要去考察。我找了很久,被封为“寿国公”的人很多,金朝有很多位,这个问题一直得不到解答,我求教台北故宫博物院的王耀庭老师,我使用的是大家常用的可以检索的《四库全书》,王老师用了他们的检索版的《四库全书》,他帮我找出元代学者王恽的《秋涧集》中的几条记载:

《题郎官石柱记后》︰”梁崔氏赠余,与平阳曹氏所藏寿国公故物,同出一石。”(《秋涧集》卷72页6)

寿国公姓什么?后边跋:《跋郎官石柱记后》︰”盖丞相寿国髙公故家物也。”(卷71,页2—3)

《跋荆公墨迹》︰”予尝观寿国髙公所藏心画水镜,知此为临川所书无疑。”(卷71,页7。)

从这些记载可以看出,这个人满足三个条件,姓高、封为寿国公、做过丞相。

历史研究有所谓“孤证不立”,还有没有其他证据呢?前不久赵华先生告诉我,《道服赞》还有一方印“高氏图书之印”。最近我去故宫看张伯驹收藏展,这次展览很多是复制品,可以看出来“寿国公图书印”和“高氏图书印”印泥的颜色非常接近,而且盖的方式也是很接近的,说明是一个人的印章。

有了刚才的三个条件,再去查寿国公,可以非常确切地推断出“寿国公图书印”是高汝砺的印,《金史》中有他的传记,文章非常长,主要讲的是他的政绩,我们可以概括一下:

金朝大臣,字岩夫,应州金城人(山西),登大定十九年(1179)进士第,……(兴定)四年(1220)三月,拜平章政事,俄而进拜尚书右丞相,监修国史,封寿国公。……正大元年(1224)三月薨,年七十一。

从这一点来看,他钤盖这方的印的印章不早于1220年。去年,因为我错误的信任了《石渠宝笈》对“缉熙殿宝”的识读,刚好又查到1234年金朝在南宋和蒙古军队夹击之下灭亡,我认为金灭亡后,该画进入南宋宫廷,并钤盖了“缉熙殿宝”印。

昨天余辉先生谈到这个印可能不是“缉熙殿宝”。他认为是吴皇后的印,昨天我也问余先生:如果“寿康殿宝”,是吴皇后的印,那么皇家的藏画怎么会到金国?这种解释或者是推断是很难落实,可能性是比较小的。赵华先生对于“嘉禧殿宝”的推断,会为该画建立起一个从北宋到寿国公、溥光、元仁宗这样一个流传过程,可能相对更符合逻辑一点。

对这个问题在之前我也曾经跟赵华先生讨论过,我还请教过南京艺术学院的黄惇先生,他对印论有很深入的研究,他觉得从现在残存痕迹来说,“康寿殿宝”的可能性小一点,“嘉禧殿宝”可能性更大一点,当然他觉得印风比较像南宋的官印,跟元代的官印上风格上有所差异,需要进一步研究。

综上所述,可以得出《千里江山图》流传的经过,这个画在绘制之后不久被宋徽宗赐给了蔡京,北宋灭亡之后流入金国。由丞相高汝砺收藏,元初由溥光收藏,因为我们不能确定“嘉禧殿宝”还是“缉熙殿宝”,所以只能说溥光收藏之后递藏经过不明。直到清初由大收藏家梁清标收藏。乾隆时入内府,我们也不知道是乾隆朝还是康熙朝入内府。梁清标收藏之后到乾隆之间没有任何著录,虽然有一些收藏家在谈论这个事情,如果用比较严谨的科学态度来说,只能说“收藏不明。”乾隆时候被著录,并被收入《石渠宝笈·初编·御书房》。

民国年间,由宣统将其赐出宫,从而得以留在大陆,现由故宫博物院收藏。这就是整个收藏过程。

作者及定名考

这个问题很多老师反反复复谈到过,而且我们所用的材料都是一样的,我想每个人对于相同的材料会有不同的解答、识读去阐释。首先发现并最早谈论这幅画和著录是杨新先生1979年写的《关于<千里江山图]>》的文章。宋荦是在梁清标家里看到这一卷《千里江山图》而写下上面的诗句和附注的。他也认识到:但梁氏、宋氏去北宋已六百余年,从何得知希孟姓王,又何知“未几死,年二十余”。最后杨新先生下结论说:“因目前我们还没有找到第二条线索,暂时尊崇梁清标和宋荦的说法,有关希孟的生平资料,这里暂时从梁、宋说法。”

去年参加研讨会之前,我请教过故宫的老师和朋友,因为我也很想抱着一种侥幸,有人帮我拍点儿题签、包袱皮、木匣子之类的,他们说没有,布展的时候他们跟我说画上的题签可能不是梁清标所写,昨天余辉老师说到那个题签,他通过比对说是梁清标所书,我觉得这个可能性还是很大的。这个地方是做一个修正。

我们再来看清代人的著录,可以看一下,到底宋荦、顾复,他们有没有见过这张画。

首先看一下宋荦《论画绝句二十六首》,前面是一首诗,后边有一个诗注。

他这首诗对王希孟描述“希孟天姿髙妙,得徽宗秘传,经年作设色山水一巻。”当时没有说这幅画是千里江山图,即使梁清标说了,定名了,但没有说《千里江山图》,这个时候宋荦还不知道画名,只是称作“设色山水”,我当时注意到对于蔡京的跋和画上蔡京的跋是有出入的。

顾复的《平生壮观》可以看到王济之的描述,这个长跋也是韦宾老师今天上午的演讲所提到的,而且韦宾老师的补充,很多借用的是宋荦和顾复《平生壮观》的实句。我比较倾向于杨频老师说的,这个跋也许不是跋,就是一个题记,它的完整性,后面那些传说王希孟二十岁死或者是怎么的哀悼,这些词从哪儿来的,我们的确是不得而知。

总之,现在看梁清标之前已经定名“王希孟”,我当时推断定名在《石渠宝笈》,现在看来站不住脚,因为有题签。通过这些研究,在我去年提交的论文里边对比了《千里江山图》和《江山秋色图》在技法上各方面的一个对比,由于时间关系不想在这里再说。

我们在研究早期美术史中所面临的一些困境:

1.古代文献的大量散佚、缺失与误传

我从1995年开始读硕士时开始从事美术史研究,到现在,我发现很多人在用文献的时候都喜欢“二手材料”,而二手材料里有很多错误;还有不重视版本,大家用材料的时候不注意把文献的前后顺序进行一个梳理,这也会造成一些误读;

2.古画流传过程中可能出现的改装、重裱、补色等现象

昨天李松老师拍的图片很明确地可以看到这张画在重裱之后曾经有一些补色,我当初在看那张高清图的时候也注意到有很多颜色非常莫名其妙,其实从这个图可以看出的确是有补色的情况;

3.普通研究者无法近距离接触原作,即使有高清图,但存在偏色和像素不够引起误判的情况

去年《千里江山图》展出时,因为展厅光线非常暗,打光的方式也很特别,光线上面打下之后,看到这张画满卷褶子,感觉品相非常不好,色彩也是很暗的,不如网上流传的高清图鲜艳漂亮。看原作会觉得色彩是很透很薄的。我跟我们画院画工笔青绿山水老师在聊的时候,他也是觉得画工笔画需要每一层画颜色特别透明,要用很多次慢慢地去上颜色,当时他觉得王希孟上色太快,上色的遍数不够,所以有些地方过于厚而剥落。看原作,感觉色彩好于高清图,很透明,当然的确有一些地方是比较厚的,那些“厚”的色彩不合理,可能是补过的,当然我也觉得他在画的过程中有反复调整,有改的情况,所以有覆盖。

说到这里,我还是有一个呼吁,我呼吁故宫能不能更多的开放研究资料,特别是对于研究者,比如邀请我们去参加故宫的研讨会,能不能提供更多更好的研究的条件,这样会对于早期美术史的研究起到一个推动的作用。

从“嘉禧殿宝”的解析谈谈古书画研究中的辅助技术

赵华(独立学者)

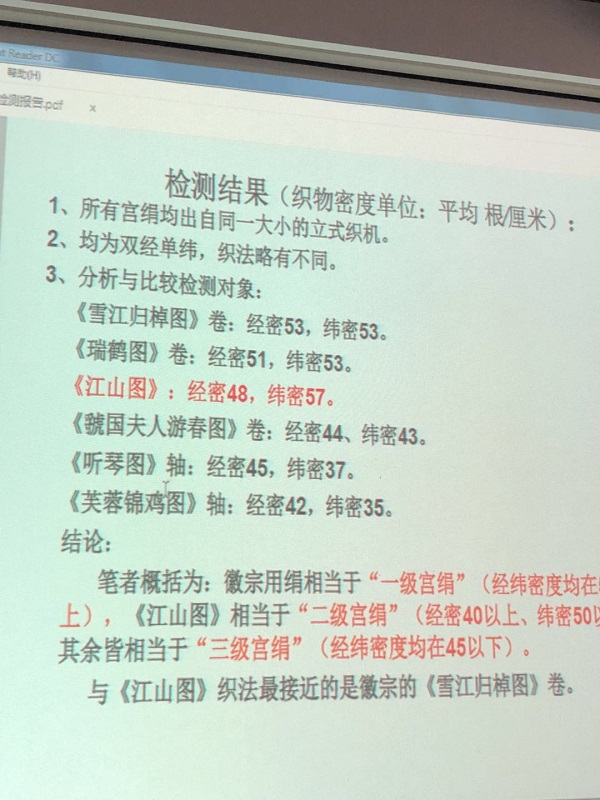

通过图像处理、文字识别、风格辨析和文献考证,发现《石渠宝笈》对《千里江山图》本幅卷前“某某殿宝”印辨识有误,原印应为“嘉禧殿宝”,主人是元仁宗,这个发现解决了《千里江山图》宋元时期流传的重大疑点。低反差印章如何提取、测量,如何看待溥光题跋中的“类双钩”现象,以及印章的鉴定、材料年代的鉴定等等,古书画研究中需要用到很多书画以外的技术和知识,都是本讲拟展开的内容。

旷达逍遥:宋徽宗的彼岸寄情 ——《千里江山图》的隐逸图景赏析

夏燕靖(南京艺术学院研究院)

夏燕靖

宋画《千里江山图》在清乾隆年间收入宫中,现存于北京故宫博物院。 2017 年 9 月,作为《千里江山——历代青绿山水画特展》活动在故宫博物院举 办引起国内外学界的广泛关注,对此国宝研究可谓异彩纷呈。本文以切入宋以 降道学兴盛为背景,寻找宋徽宗以高明画家的视角称奇《千里江山图》的用 心,且有蔡京跋文等多条线索佐证,推断徽宗借其隐逸图景御解道德真经的“图 景”想象,得以实现其旷达逍遥的彼岸寄情。

由之,论题也从徽宗的感兴之情(感怀自奉教主道君,下诏 “佛改号为大 觉金仙”,致使在宋人眼中佛道俨然一体)、道仙与物象、千里云峰山水承载、 悠悠烟波田园深径这四个小点逐一解剖论析。归纳而言,徽宗精于老庄之道, 在《御解》中对《老子》的释意颇具见地,而他对道教的推崇,也表现在《宣 和画谱》中对于各时代画家的评价中,如他对最为推崇的前代三位画家给予的 评价,曰:“顾冠于前,张绝于后,而道子乃兼有之”,这表明徽宗的态度,即 赞赏顾恺之、张僧繇、吴道子三人的画作。而这三人都擅长刻画道家人物,并 收到道家思想的影响。也正是徽宗对于道教的推崇和理解,在《千里江山图》 的“图景”之中他应该看出暗合道义的内容。无论是全幅画卷中借由千里江山的 壮观景色体现出的“卧游”与“周流”,亦或是细节之中小景所描绘出的“道仙”之 “逸”,均表达出他眼中《千里江山图》不但是对大宋江山宏伟壮阔的抒写,更 是他内心隐逸之情的表达。这可能是宋徽宗对《千里江山图》颇为重视的原因 之一。

另外,表现山水主题,在中国画所描绘的山水图景中,严格说来其景色都 不是某个具体的地点或方位,更多的是画家将其所见到的许多自然景观,从众 多山水图景中选取最为优美动人,且赋予个人情怀寄托的片段,使其与个人想 象融为一体,集中于山水景图之中,从而使其与实景有相当大的差别,这就是 山水画的表现形式,可谓是典型的“游乎天地之一气”,无羁而浪漫的空间想 象,而这在《千里江山图》中可谓有很好的诠释,这是原因之二。

《千里江山图》局部

至于“千里云峰山水承载”和“悠悠烟波田园深径”两点讨论,主要是以《千里 江山图》的全景为视角,解读其表现的“游”字,画中的各组群山不是简单地循 环往复,而是有许多变化。对照来看,《千里江山图》都采取了手卷的形式, 尺幅宏大。这一创作方式最能符合庄子谓之逍遥以游世,在《庄子》各篇中多 有提及,如“乘云气,御飞龙,而游乎四海之外”(《逍遥游》),“而游于无人 之野”(《山木》),“入无穷之门,以游无极之野”(《在宥》),“游心于淡, 合气于漠”(《应帝王》),“而游无何有之郷,以处圹垠之野”(《应帝王》) 以及“而游乎天地之一气”(《大宗师》)等。然表现山水主题,在中国画所描 绘的山水图景中又非常讲究景观耐看,这就是《千里江山图》的别致之处。从 众多山水图景中选取最优美动人小景片段来作微观描绘,使其与个人想象更为 贴切,从而使其与实景有相当大的差别,这就是《千里江山图》中可分析而见 的许多小幅山水图景的表现意义,可谓是典型的“游乎天地之一气”,无羁而浪 漫的空间想象。从绘画表现角度来说,这就是中国古代绘画创作一向追求的“造 化”与“心源”。“得心源”则是通过一幅幅具体可观的小景解惑“心源”,即画家内心 的感悟。所以说,基于艺术与现实关系的一种朴素的唯物论基础之上的认识, 从本质上讲,艺术不再是简单的模仿自然,而是更注重主体思想意识的抒发与 表现,使主观与客观、主体与客体、表现与再现高度统一。而这一创作思想已 外延到中国画论的各个领域,其核心要义已成为国画创作支柱,据此列于《千 里江山图》作此宏观与微观的互动阐释,也算是一种佐证。

宋画的时代特征与风格鉴定

朱万章(中国国家博物馆)

朱万章

一般说来,对于一幅古画的鉴定,首先确定其时代气息,画面中所透露出的气韵;其次是画面本身的各种因素,如造型、建筑、人物服饰、赋色、材质、印色以及画家笔性......等各种因素;然后再与同时期的其他类似作品相比对。如果该作品前人已有结论,且这种结论已经被学界所广泛采纳,在拿不出铁证证伪的前提下,理论上仍然遵循约定俗成的原则。以《千里江山图》为例,画面本身一开卷即有宋人气息。画中的建筑鸱尾、人物服饰、桥梁、山石等,都是宋人的样式,找不出任何宋以后的时代依据。且最早在《石渠宝笈》初编中已为其定名,清代梁清标等人已确认为其王希孟笔迹。因而按照一般惯例,确认其为宋画是毋庸置疑的。在同时期的其他宋画中,也有类似情况。

鉴定字画过程中,真的绘画里面也有画得不好,甚至有败笔,也有一些画的很好的作品,实际上是赝品的。比如说像王希孟《千里江山图》,当时我认真看了差不多一个多小时(2009年的时候),当时我看的时候并不是美术史上说的笔精墨妙或者是很好,但是里边的确像曹老师讲的一样有很多画的非常差的地方甚至有很多败笔或者是不合清理的地方,但是这并不能否定它是真迹。同样有一些作品画的的确是很好,经鉴定专家认定为确是赝品。

《千里江山图》局部

如:广东省博物馆收藏一件署款为夏圭的《春游晚归图》典型一幅南宋的画,所有的鉴定家、启功、徐邦达、谢稚柳、刘久庵等等一看到都认为这件作品是到南宋这个时代,但不是夏圭的。大家可以看款左下角的款,一看是一件赝品,但是“南宋时期赝品”,画得很好,不是一件真迹。这种情况书画鉴定中会遇到很多。涉及到辨优劣和辨真伪的问题。

书画鉴定先决条件首先是要回到作品本身,但现在很多鉴定方面的文章并非鉴定在对作品原件的研究基础之上,而是抓住一点,加上各种推测,甚至加上一些过渡的揣摩,在已有明确鉴定结论的作品在没有铁证的前提下,轻易否定,而对初入美术史研究者的后学者造成困扰。我最近跟中国艺术研究院研究生院硕士生上课的时候很多人提到这样文革,提到中国美术史耳熟能详的作品,似乎都在进行一些否定,学习过程中是要有否定,但是否定过程中没有明确铁证的情况下的确会给从事美术史研究带来很大的困惑。

我个人有一个建议:目前对待美术史上名作的态度,该作品在前人已有结论,且这种且被学术界广泛采纳,在确实拿不出令人信服铁证证伪的情况下理论上仍然遵循约定俗成的原则。

“天才”的诞生:《千里江山图》在清代的流传

李夏恩

李夏恩

《千里江山图》的流传,直到清代之前都显得昧晦不清。我们所依靠的更多 是画卷本身题跋和印鉴提供的证据进行推断,直到清代,它才正式进入有文献可 考的时代。“王希孟”的生平和名字也得以著录并流传。一直到现在在媒体舆论的 渲染下,被塑造成早夭天才的形象。王希孟的“天才”形象是如何诞生的?这幅画 在清代及至当代又经历了何种流传过程?它又是如何从一幅被发掘出来的画作 成为了当今的“国宝”?哪些是基于文献可考的史实,哪些又是后世杜撰并加在它 上面的“神话”?

余辉(故宫博物院)、曹星原(青海省美术馆)、薄松年(中央美术学院)、李军(中央美术学院)、黄小峰(中央美术学院)、邵彦(中央美术学院)、吴雪杉(中央美术学院)、朱万章(中国国家博物馆)、丁羲元(上海美术馆)、谈晟广(清华大学)、韩刚(四川大学)、吕晓(北京画院)、沈伟(湖北美术学院)、韦宾(陕西师范大学)、夏燕靖(南京艺术学院)、宁强(首都师范大学)、杨频(故宫博物院)、顾村言(澎湃新闻)、邓小南(北京大学)、李溪(北京大学)、李夏恩(网易历史)、赵华(独立学者)