正在消失|意义的流动

回到媒介间性这个话题。

那些最终成为导演的摄影师,在摄影史和电影史上的名声,似乎呈负相关。几乎没有人还记得斯坦利·库布里克(1921-1999)曾经是成功的新闻摄影师。他在纽约地铁上拍摄的陌生乘客照片,比之沃克·埃文斯在同一主题下的拍摄,更完整、更彻底,个人风格也更强,令人惊叹。如果要对现代性视觉文化做某种主题式的研究,把那些一脸冷漠的地铁乘客送到某个闪灵式空间,可以想像,他们中绝大多数都会像杰克·尼科尔森饰演的作家杰克一样,发生人性扭曲。但要让电影文本和摄影文本发生关联,仅仅阐释它们的主题是不够的。它们之间必须有视觉性的关联——强有力的关联。

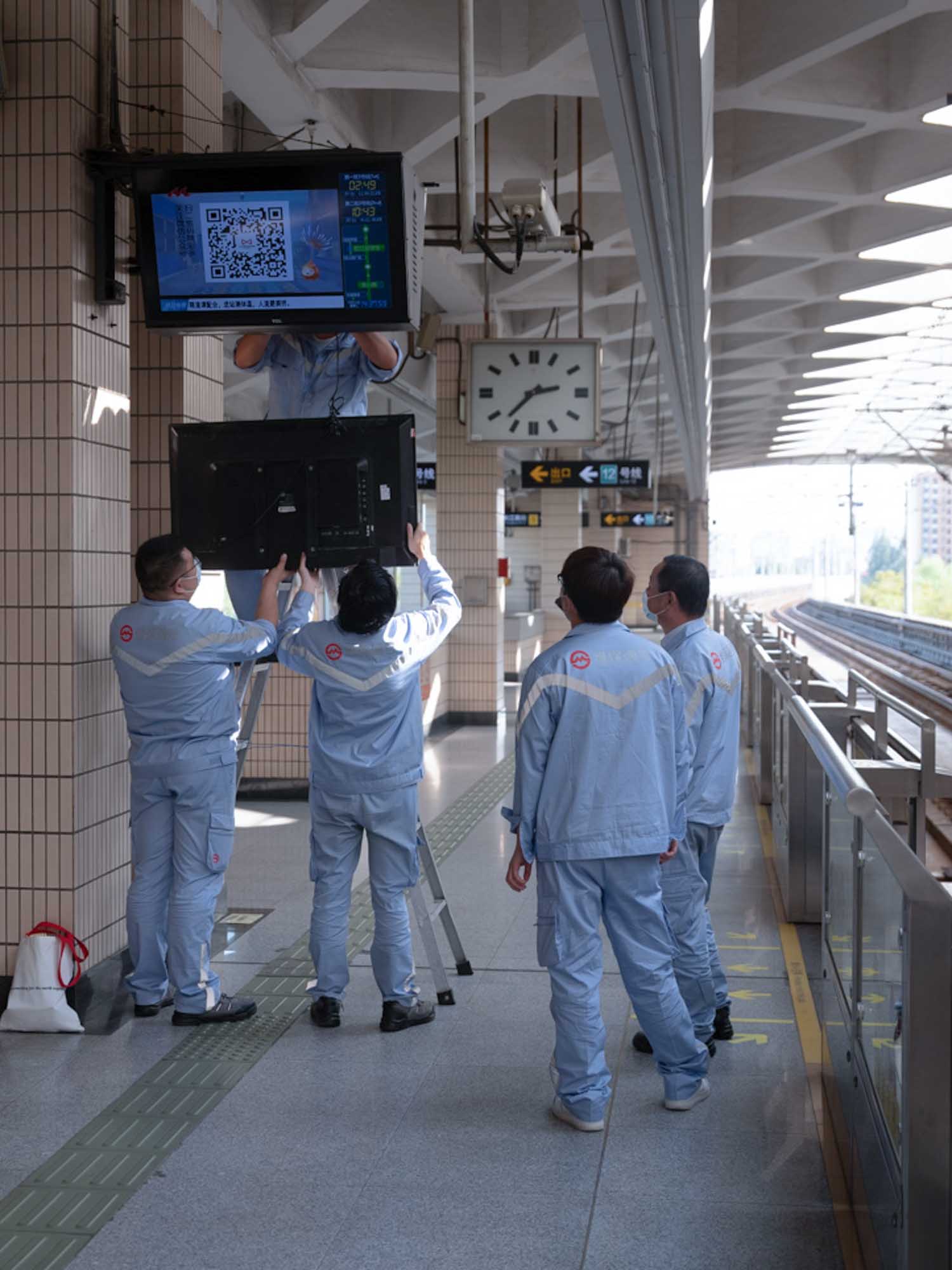

2022年1月,上海宝山,地铁站。本文图片均为澎湃新闻记者 周平浪 图

又有谁还记得阿涅斯·瓦尔达(1928-2019)的摄影记者生涯?瓦尔达拍过不止一部关于摄影的纪录片,她对这种媒介的着迷,对这种媒介将人和人连接起来的潜力,有着无限的信任和赞叹。但现在要看到瓦尔达的摄影作品实在不容易。我们只能相信,以中平卓马的眼光和判断力,他绝不会没有原因地对瓦尔达的照片表示衷心赞赏。

然后是沃克·埃文斯、维吉和罗伯特·弗兰克。这次情况相反,他们始终被视作摄影史上里程碑式的人物。沃克·埃文斯在电影方面的野心和他的失败一样,众所周知。维吉和弗兰克在电影上的成就,专家和普通人都不置可否。看过他们作品的人,毕竟为数太少。威廉·克莱因去拍电影,事在情理之中,连失败也不出意料。

2022年1月,上海宝山,一处阅报栏。

例外是有的,比如保罗·斯特兰德(1890-1976)。他关于西班牙内战、罗斯福新政和墨西哥革命的纪录片,当时都很成功,给沃克·埃文斯很大刺激。斯特兰德的影集至今还在再版,但他的电影,恐怕要到专业博物馆才能找到。斯特兰德的成功最有说服力的地方,在于揭示了一个事实:电影和摄影有类似的动机,但归根结底是两种不同媒介。它们诉诸不同的生理和心理机制,区分不同的观看期待和观看效果,产生不同的意义框架,也导致不同的行为模式。

摄影引发的观看是空间性的,而电影主要是一种时间艺术。尽管电影也参加物理空间和社会空间的生产,但一部电影从不需要独占它所生产的那个空间,除非这个空间是指存放胶片的拷贝盒或硬盘。照片却始终渴望占有一块空间,并希望这种占有是排他性的。

2017年,陕西。

这个空间,并不是指储存照片的媒介材料在物理空间中占据的位置,而是通过观看活动,照片围绕自身所定义的展示空间。这个展示空间寻求的不是看,或一瞬间将看到的图像存储在记忆中,用于与之前和之后的瞬间看到的图像进行比较。电影一般是用这种方法,将一个接一个镜头在空间中的排序转化成时间中的顺序,然后把这种先后关系暗示为因果关系。照片排斥这种解读方式。它内在地要求拣选,也内在地否认漫画式叙事,也即通过安排观看顺序,将空间分布变成时间顺序,再将先后关系转变成因果关系。叙事漫画脱胎于叙事壁画,一种最早的蒙太奇艺术。但无论壁画、漫画还是摄影,都有一种奇怪的力量,让读者倾向于将某些画面从叙事的时空语境中抽离出来,将它展示在一个独立的空间中,做排他性的观看,也就是凝视。

2017年,松潘一户人家。

在照片为自己设定的排他性观看的空间里,材料不能说不重要,但永远不是最重要的,不管照片是依托金属、玻璃、塑料、木头、砖石、纺织品,还是最常见的材料——纸。这个空间的物质语境,不能说不重要,但也不能说是最重要的。照片可以摆在卧室床头柜上,可以钉在餐厅墙壁上,可以塞在书架里,可以摊在书桌前,可以挂在博物馆里,可以贴在街头,或投影在幕布上。这些空间都提供了解读照片的意义框架,但这种重要性也许约等于观看照片的社会情境。一个人看,少数人一起看,很多人挤在一起看,这些情境都会影响对一张照片的理解。一张照片所能界定的空间里,这些都不是最重要的。

2020年,上海地铁站。

某个人的目光与照片相接,视线与成像平面之间构成的那个小小的、无形无质的空间,才是凝视在空间中的呈现。媒介这个词的意义,在今天的语境中是极为泛化的,媒介间性因此看上去无处不在。但当我提到这个词的时候,我希望在相对较窄的意义上使用它,就像每个人的目光与成像平面交织而成的空间,固然与其他人的目光和其他照片的成像平面交织在一起,但我们仍然能从中识别出一个独特的、标志性的个人空间,即使它转瞬即逝。意义是在这样的空间中生成,随后在更大的、交织的空间中流动,并互相影响。

媒介间性描述的,是一个近似但有区别的过程:意义在两种甚至更多媒介之间流动。一种媒介会带来一个理解作品的意义框架,这个框架会影响其他媒介对意义的给定,而后者的出现又反过来使前者不能维持其本来的面貌,不得不调整原来的框架,来适应意义不断生成的现状。就这样,辛迪·雪曼不但改变了摄影的意义,也改变了电影的意义。