郑子宁︱帝国的海:从玄武白虎到黑白海之王

“几乎所有人在看到伊斯坦布尔的那一刻都会瞬间爱上这座城市,想要永远定居于此。”一个土耳其的西方人论坛如是说。

1453年,在这座城市仍然是罗马帝国的君士坦丁堡时,奥斯曼苏丹穆罕默德二世对其发动了最后的进攻。激烈的战斗中,东罗马帝国末代皇帝战死。胜利者穆罕默德二世为帝国首都的壮丽所惊艳,旋即迁都于此。

虽然和任何一座过千万人口的大都会一样,伊斯坦布尔嘈杂而拥挤,市民热爱夜生活的习性让晚上十一点的BRT线仍然拥挤异常。但是少有城市能拥有伊斯坦布尔般特殊的地理禀赋。站在博斯普鲁斯海峡边,面朝亚洲、背对欧洲,海水通过面前的海峡缓缓从东北流向西南,吹来的海风带着不知是地中海还是黑海的咸腥,几乎每个人都会产生就此留下的冲动。

伊斯坦布尔西北是欧洲、东南是亚洲,东北和东南则是两片海洋——黑海与地中海。双陆双海的交会让这座城市成为东西南北交通的重要节点。帝国苏丹的完整称号极为繁复,长度惊人的头衔包括苏丹中的苏丹、王中之王、圣城麦加的守护者、罗马的凯撒、塞浦路斯国王、格鲁吉亚国王等等,在这一连串恐怕苏丹自己背下都不容易的称号中,两片海洋并未被遗忘——苏丹不仅是陆地的主人,同时也是“白海之王”与“黑海之王”。

土耳其人对地中海和黑海分别称为Akdeniz和Karadeniz,字面意思是白海和黑海。而在奥斯曼时期,对波斯语言文化心驰神往的奥斯曼人对这两片海亦用波斯语称作بحر سفید(Bahr-e Sefid)和بحر سیاه(Bahr-e Siyâh),在波斯语中同样是白海和黑海的意思。

黑色之海和白色之海?

中国人对用颜色命名海洋并不陌生,从山东蓬莱到江苏启东,位于中国和朝鲜半岛之间的海域早就被中国人称作黄海。黄海的得名主要来源于浑浊的海水。多条大河,尤其是黄河千百年的泥沙输送,让黄海近海海面的泥黄色甚至在卫星图片上都无比明显。

对近代人来说,黑海似乎也是由海水颜色得名。黑海富含硫化铁,导致大量硫细菌存在,其他生物生存相对困难。因此黑海海底的沉积物颜色极深,而当沉积物被翻起时,整个海水颜色都会变深。

由于黑海恶劣的生存环境,希腊人起初将黑海称作Ἄξενος Πόντος(Áxenos Póntos),即“不适居住之海”的意思。时间的推移让沿着海岸扩张的希腊人在黑海边也建立起自己的殖民地。这个旧名已经不合时宜,希腊人将其改为新名Εὔξεινος Πόντος(Eúxeinos Póntos),意为“适合居住之海”。

看似很有道理的说法却存在一些漏洞。

黑海周围早就是各路游牧民族放牧的牧场,自然条件不说极佳,至少并不恶劣。当今饱受严寒之苦的俄罗斯人每到冬季就蜂拥至黑海沿岸。在古代,伊朗游牧民则长期在黑海边的草原生活。事实上,希腊语的Áxenos并非真是“不适居住”的意思,而是初来乍到的希腊人从当地的伊朗语言中借来的,其词根为*axšaina-,也是“深色”的意思。

黑海称黑尚说得过去,地中海称白海就更是咄咄怪事了,地中海地区气候干热,蒸发量大,海水盐分含量相当高,澄澈透明,颜色极深。所谓“白海”可是名不副实。

如果将目光放远一点,位于奥斯曼帝国南境的海洋则是红海。红海之红有说来自于海水中某些红色的蓝藻,只是红色蓝藻出现时间和范围都不大,而在古代,被称作“红海”的海域包括了今天的红海、波斯湾、阿拉伯海。早在古希腊时期,历史学家希罗多德将其称为Ερυθρὰ Θάλασσα(Erythra Thalassa/红海),而他也曾经将这片海域称之为“南海”。

帝国的四海

以奥斯曼帝国的位置来看,白海在西,黑海在北,红海在南。暂且忽略海,只看方向的话,可说西为白,北为黑,南为红。对一个中国人来说,这套系统应该是相当熟悉的。

中国向来有所谓四神,四个方向分别和四种神兽有关,为东方青龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武。后来四神和中国风水五行等结合在一起,为中国传统信仰和精神世界的重要组成部分。

将动物去除的话,四神颜色和土耳其的方向颜色命名法几乎完全对应。西有白海,北有黑海,南有红海,唯有东方缺乏相应的名称。

以今天小亚细亚的地理位置来看,东方是广袤无垠的亚洲大陆,海洋远在数千公里之外。但是,却有一个巨大的湖泊,可以取代海的地位。

里海是世界第一大湖泊,面积高达三十七万平方公里。在土耳其语中,里海称为Hazar denizi,可萨人之海的意思。可萨本为一个在里海西北岸,高加索地区居住的突厥部落的名字。公元九世纪,这个部落皈依犹太教,自此成为犹太人一部分。里海的名字似乎和颜色沾不上关系。

然而里海北部有个小海湾,在一份1747年的伊朗地图上被标为Blue sea。小海湾的名字是否在更早之前用于整个里海不得而知,不过,蓝色曾经被用作东方的象征,却是有确凿证据的。

土耳其人将自己的祖先追溯到中古中国北方的突厥汗国。当今的土耳其人为西迁突厥人与突厥化的当地居民的后代。伊斯坦布尔许多市民的长相和欧洲人极难分辨,但是语言上,土耳其语和古代突厥语的相似性仍然非常鲜明。中国中古时期北方突厥汗国的突厥人在土耳其人那里被称作Göktürk,即“蓝突厥”之意。突厥汗国自称只是简单的“突厥”,只有西迁后东方故土的祖宗才成了蓝突厥。

更加有意思的是,虽然现代土耳其语中gök基本指代蓝色,但在古代突厥语中,该词根既可指代蓝色,也可指代绿色。

人类语言对颜色分辨的产生遵循相对固定的顺序。先是可区分明暗,随后红色独立出来,再然后可分黄色和蓝绿色。很多语言中,蓝色和绿色是一种颜色的两个变体。汉语、日语的“青”,越南语的xanh均可兼指蓝绿。突厥语言虽然现代普遍有表示“绿”的词(土耳其语中为yeşil),但是在诸如巴什基尔、雅库特等突厥语言中,gök所对应的词汇仍然蓝绿兼指,和汉语“青”的含义近乎一致。

方向与颜色

作为抽象概念的方向在人类思想中出现较晚,一般都由某个具象概念衍生而来。汉语的“北”和“背”无论是字形还是读音都存在明显的联系,英语的south的词源则和“太阳”有关。同样,不同方向往往和不同颜色有关,导致颜色与方向逐渐建立起固定的联系,最终由颜色来代表方向。

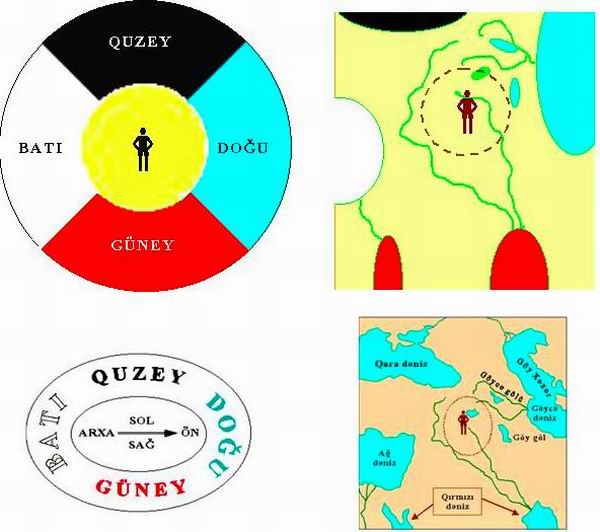

颜色和方向的关系并不恒定,不同文化会产生不同的想象,导致不同的结果。北美印第安拉科塔人采用颜色表示方向,他们眼中的世界,北方为坚忍的红色,东方是阳光的黄色,南方是正午的白色,西方是黑夜的黑色。同样生活在北美的那瓦霍人则采取了较为不同的颜色标记:东为日出白色,南为天空蓝色,西为日落黄色,北为黑夜黑色。

相比之下,欧亚大陆的情况显得有些特殊。不同于印第安人的方向颜色标记在每一部族各异,广袤的亚欧大陆极长极广的时间空间之中,这套系统一致性都颇高,将其归为纯粹的巧合可能性并不大。

中国“东南西北”方向词出现极早,甲骨文时代即已出现。根据郑张尚芳先生的说法,其命名原理为:东为“动”、西为“栖”、南为“任(抱)”、北为“背”,均根据太阳运行命名。有趣的是,上古中国人似乎在一套常规系统外又接纳了四神的概念。

四神起源尚有争议。主要有天象和图腾崇拜两类说法。天象说大致是四方天空二十八宿每方的七宿组成一个四神;图腾说则认为四神起自古人的图腾崇拜。四神在中国萌芽也极早,其甚至有说可追溯到新时期时代的。其河南濮阳西水坡45号墓的蚌塑龙虎即有可能与四神有关。西周晚期的鸟盖扁盉盖为鸟、口为虎、柄为龙、底为兽,相对关系符合后世四神。

《周礼》对祭祀玉器的规定为:“以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。” 《礼记正义·曲礼上》有“行前朱鸟而后玄武,左青龙而右白虎,招摇在上急缮其怒,进退有度”,虽则是谈兵阵,方向关系上和颜色指示法已完全一致。可见战国时期颜色和方位的对应关系已经建立。四神明确和星象关联的确凿考古发现可追溯到战国时期的曾侯乙墓漆盒,漆盒上绘有龙虎以及对应的二十八宿名称。两汉时期,完整的四神图像频繁出现。不过,作为方向指示系统,这套颜色词在汉语中使用范围并不算广。

突厥语中的方向词则历史要晚近得多,当今土耳其语东西南北的词汇是二十世纪语言改革产物,甚至有些生造成分,之前则用阿拉伯语借词。其他突厥语中方向的词汇也多不对应。用颜色表示方向对古代突厥人的重要性恐怕比古代中国人大得多,但是作为一个中古时期开始坐大的族群,突厥人更像是这套系统的传播者而非发明者。

几千年间古人的迁徙流转,将这套来源神秘的命名法散播到大半个欧亚大陆,从黑海之滨到太平洋沿岸。白俄罗斯、红俄罗斯、白匈奴、黑汗汗国、西辽(黑契丹)、黑羊汗国、白羊汗国,可能都与之有关。

到底是谁最先使用这套系统,或许也不是一个那么重要的问题。