《澳门新闻纸》的翻译:林则徐看见的世界未必真切

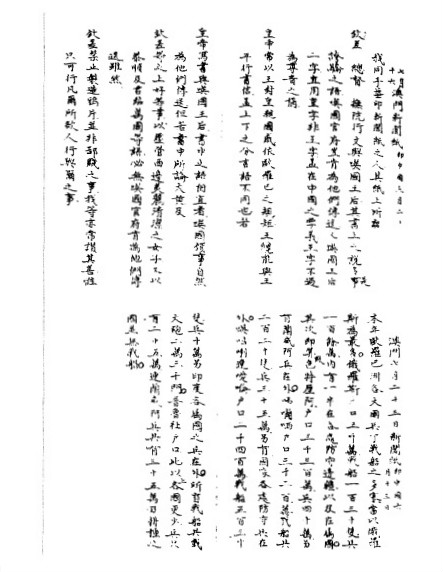

从1839年至1840年,林则徐在广东禁烟抗英期间,主持一项翻译英文图书报纸的活动,以期“探访夷情,知其虚实,始可以定控制之方”。这项翻译活动的主要成果之一,是就当时英文报纸内容译成的《澳门新闻纸》。林则徐很满意《澳门新闻纸》的实效,认为“其中所得夷情实为不少,制御准备之方,多由此出”。因此他除了自己利用《澳门新闻纸》,也抄送广东同僚与他省督抚官员参阅,还曾将部分内容附折奏呈道光皇帝御览。

在中外激烈冲撞之际产生的这部英文中译作品,是出于钦差大臣主动而为的结果,象征唯我独尊的天朝中国终于开始探索与了解世界了,因此是历史意涵极为丰富的文献,也成为近代中国翻译史、新闻史、中外关系史及鸦片战争等研究的重要论题。

林则徐的四名专职译者组成近代中国第一个英文笔译的队伍,有别于原来十三行负责口译的通事。一个饶富意义的问题是:这个笔译队伍是如何进行工作的?遗憾的是迄今没有发现相关的直接记载,只能从他们译成的《澳门新闻纸》内容与底本报纸的记载,归纳推论他们译什么、怎么译,以及译得如何。

一、译什么——内容的选择与决定

全部篇幅超过十万字的《澳门新闻纸》内容非常广泛,所译遍及底本三种报纸的新闻、评论、行情、广告等栏,这些也是近现代报纸的主要内容。不过,《澳门新闻纸》毕竟只就其底本报纸选择一部分内容摘译而非全译,于是就涉及了一个关键性的问题:由谁来选择以及如何决定翻译的内容?

林则徐及其幕僚都不识英文,或者说其英文程度不可能从英文报纸中具体择定要翻译的内容,因此也许是他们先指示了一些主题范围,例如关于中国的报道、在华夷人及其本国的动静、鸦片与茶叶买卖的消息等等,再由四名译者据此选择内容译出;又或许是译者将一天的报纸每则内容主题译出整理后,再由林则徐或其幕僚圈出要译的内容;当然也不无可能是完全交由四名译者自行选择,译出内容后上呈林则徐批阅。

不论这项选择与决定的过程如何,译成的《澳门新闻纸》内容确实包罗广泛,其中大都是肩负禁烟抗英重任的林则徐亟需知己知彼的信息,却也有不少看来并非紧要夷务或军情的内容,例如英国女王宫中女官名单与薪水、菲律宾农业、秘鲁设公司招股、彩色地图印法、麻打(Malta)报业情况、南北极探险,甚至还有两则从《广州新闻报》的广告栏译出的船只保险广告等等,这些非紧要的内容至少有十五六则,接近《澳门新闻纸》全部则数的十分之一。

再进一步检视刊登船只保险广告的1839年11月2日《广州新闻报》,在一共六页的内容中,被译入《澳门新闻纸》的有七则,除了两则船只保险广告,还有四则关于中英争执的新闻报道与评论,以及一则英国女王宫中女官的名单与薪水。此外,这天的《广州新闻报》未译的内容还有西班牙亚洲殖民地考述,美国反黑奴协会与其他宗教博爱协会报道,中英双方冲突及中方要求英船具结单等(四则),林则徐及以下官员示谕的英译文(四则),以及三则简短外国消息、船期、各类广告等。其中,林则徐等人示谕的英译、外国简讯、船期及广告不必论了,林则徐的译者并没有选译中英冲突及要求英船具结等即时的四则新闻与评论,反而译出船险广告和宫中女官等比较不急的事务。

上述1839年11月2日《广州新闻报》译此舍彼的情形并不是唯一的特例,在全部《澳门新闻纸》中不乏类似的现象,单以前述刊登菲律宾农业(1840年2月8日)、秘鲁公司招股(1840年4月18日)、地图印法与麻打报业(1840年7月25日)、南极探险(1840年8月1日)与北极探险(1840年8月15日)这几天的《广州新闻报》而言,其内容都还有未译的中国或中英关系的一些新闻与评论。

《澳门新闻纸》会有此种缓急兼具的内容,有时甚至宁舍当前时事而译其他事务的现象,而且数量约近全部的十分之一,很有可能这是出于林则徐的要求而译,至少他是同意与接受的,否则不会在对抗英人的紧张局势中,还容许译者再三译出这些一时不急也用不上的内容,这应该可以解释为林则徐开眼急于想看遍西方世界,所以他关注的不只是当前局面相关的事务而已,还要进一步从整体战略的观点,希望能尽快全盘了解掌握各国的情势与背景。

内容的选择不只是翻译这则或不译那则而已,还包括每则内容的取舍。在《澳门新闻纸》的177则中,只有将近一半算是全译了原文的内容,而有超过一半是选译的,这些从译出大部分内容到只译一句的都有,可说选译或节译的现象相当普遍,何以会如此的原因不明,但此种现象应该和林则徐或其幕僚没有直接的关系,而是四名译者造成的结果,因为只有他们才知道每则原文的内容和长度,尤其许多跳跃式的选译更是只有译者才做得到。

《澳门新闻纸》选译的现象五花八门,以下只是几则实例:

第14则论述中外关系的鸦片问题。底本原文第二段内容在说明鸦片贸易进行的方式,译文也随着此段第一句说要“将此等贸易兴旺之源特为而详言之”,事实根本未译长约五百字的此段内容,即跳译第三段。

第38则描述揭开鸦片战争的第一次战役穿鼻海战。《澳门新闻纸》的译者就战役过程经常跳跃式选译,尤其中方失利的部分更是避重就轻并加以神勇化,而此则原文的结尾表示经过此役教训后,相信中国人的态度将会温和许多,不料译文却扭曲颠倒成“再难望中国好待我也”。

第51则为广州官府悬赏捉拿写诗讽刺林则徐的人。译文只有一句,其实原文附有十八首讽刺诗的英译与注释,长达两千三百余字全部未译,这也是《澳门新闻纸》的译文与原文在篇幅上差距最为悬殊的一则。

第147则出自《广州新闻报》转载传教士麦都思《中国:现状与展望》一书内容,麦氏讨论派遣传教医生来华的可能性与对传教的益处,因此原文中传教与医学两个主题交互参迭并行,但是林则徐的译者完全剔除了传教的内容,只就医学部分翻译,而且译者还远不只如此选择而已,他从开头就自行添加许多内容,并刻意模仿外人的语气:“中国之人民,平常尽皆恨恶我等,不与我等往来,况又有官府之严禁,致我等虽用尽法子,欲解除中国人恨恶我等之心,惟总不能得之。”译者的选择策略与添加操弄是如此刻意,以致不知情的林则徐读到的是译者就原文改写而成的另一篇文章,不论其目的、性质、内容与文字都和原文大为不同了。

二、怎么译——译事的进行

《澳门新闻纸》是集体翻译的作品,四名身份家世、生活经历、英文背景各不相同的译者,在林则徐的主持下,从1839年7月到1840年11月间,工作约一年四个多月后的成果。这种情形必然产生一个问题:他们的翻译活动是如何进行的?令人遗憾的是,在关于《澳门新闻纸》的各项问题中,这是史料非常欠缺而答案也相当模糊的一项。

集体完成的作品都会涉及彼此间的分工与合作,只是《澳门新闻纸》四名译者的分工方式已无从知道,全部的译文也都没有署名,实在难以分辨四人各自负责哪几则的翻译,却有五则译文因为有些线索得以推论其译者:

第一,第19则是加尔各答鸦片英商的陈情书,译文中说明孟加拉鸦片出产地,一在叭哒拿(Patna),一在默拿(Benares)。但是前者在底本原文中是Behar而非Patna,而Behar是当时印度的自治土邦之一,其首府即是Patna,《澳门新闻纸》的译者能将Behar直接改译为Patna,显示他相当熟悉当地情势,所以此则译文有可能是在孟加拉成长居住多年的阿曼所译。

第二,在四名译者中只有袁德辉熟识拉丁文,所以含有拉丁文诗的第54则译文应该就是袁德辉的作品。不仅如此,袁德辉还进一步展现自己的拉丁文知识,在这则译文中添加原文没有的这首诗的作者罗马诗人呵威(Publius Ovidius Naso)及其创作年代,又在此则最后提到另一名罗马诗人味吉尔(Virgil)时,为他冠上也是原文所无的“诗翁”称号。

第三,论述俄国在中亚地区与英国争霸的第148则很可能是梁进德所译。本文在前述讨论《澳门新闻纸》的批注文字时,已依据批注者说自己“按着《地理志》之图,并夷字大图参考”,推断此则为梁进德所译并加注。

第四与第五,因为林则徐被谪后仍然留用梁进德一段时间,所以日期在林则徐被谪以后的最后两则(第176、177则)应该是出于梁进德所译。梁进德在1841年11月4日从澳门写一封英文信给在英国的马礼逊遗孀,信中提到自己每周固定为林则徐翻译《广州新闻报》143,所以他翻译的数量应该很多,但除了上述这三则外都难以分辨了。

在合作方面,可以从《澳门新闻纸》的体例来讨论。这项译事既由四人分译,又是译自三家底本报纸,而报纸的内容又分新闻、评论(含主编评论143 The Evangelical Magazine, June 1842, pp. 295-296,‘Letter from the Son of Leang Afa, the Chinese Evangelist, to Mrs. Morrison, Macao, 4 November 1841.’44 与读者投书)、行情、广告等类别,每一类各有不同的性质、立场、诉求和写法,因此四名译者势必需要一些共同的体例作为规范,完成的译文才能有比较一致的形式与内容,便于阅读利用。但是,《澳门新闻纸》的体例除了交代每则的日期和来源地以外,看不出还有其他规范准绳可言,每一则译文都不说明其内容的类别属性,甚至可能连译者自己也没有意识到报纸的内容是类别分明的,他们也经常不译出新闻或评论的标题,又经常就一则新闻或评论的内容跳跃式选择一个或多个片段译出后拼凑成篇。

例如第12则是在华英商联名上英国外相巴麦尊的陈情书,请求英国政府赔补他们因呈缴鸦片给义律转交中方销毁的损失。《澳门新闻纸》的译文完全不提这是一份陈情书,也不交代其目的和来龙去脉,也不译标题,只是从陈情书内容跳跃式摘译了一小部分,也没有译出具名陈情的英商名单。全篇两百余字的译文,林则徐读来绝不可能了解这是什么性质、立场、诉求和完整内容的文献,而《澳门新闻纸》整体说来经常就是如此,林则徐不太可能知觉自己读到的一则译文是客观事实的新闻报道,或是代表报社立场的主编评论,或是一位读者投书的个人意见,又或是鸦片买卖的行情市价与招徕客户的船险广告。

体例的问题还可以译名的一致性为例进一步讨论。《澳门新闻纸》在称谓与人名、地名与国名、其他事物等基本的译名上,显示相当程度的歧异现象。例如在称谓上,当时的英国维多利亚(Victoria)女王在《澳门新闻纸》至少出现在十六则当中,却有四种称谓:王后六则、国王也有六则、女王两则、王两则。至于人名,拿破仑先后有那波厘稳、拿波利稳与拏波连三种译名;元世祖忽必烈汗有咕没喱坎与姑布列坎两种译名;而一位英国商船船长A.J.Douglas也有哆额辣吐与得忌喇吐两个译名。

关于地名与国名的翻译也颇为纷歧,例如美国,有二十六则译为米利坚,也有十则使用咪唎坚,花旗则见于四则,再加上育奈士跌四则、由乃斯跌与育乃士跌各一则,就更为复杂了。地名如阿富汗国都喀布尔有五种译法:咖嘛尔一则、咖咘尔两则、加咘尔两则、加武尔一则,以及加模尔一则等。至于西洋一词,在《澳门新闻纸》中只有一则是泛指西方,其他至少十三则指的是葡萄牙,但另有三则译为大西洋(仍指葡萄牙),却有一则音译成彼嘟呀尔。在《澳门新闻纸》中,用来泛指西方的译名是西边一词,至少九则是如此译法。

《澳门新闻纸》不时在同一则内容中出现一名两译的现象,例如第27则中的德国汉堡(Hamburg)地名,先是译为寒脉,随后又译为寒麻,在第19则又将汉堡另译成陷麦;第44则中的阿富汗叛军首领啰吐嘛和篾(Dost Mohammed)出现两次后,第三次却变成了哪士嘛含威;第148则中亚的Tartary也是挞挞里和打打里两个译名几次交互出现。这种经常出现译名不一致的情形,显示《澳门新闻纸》的四名译者很可能在翻译时是各自进行,译成后也分别上呈林则徐,彼此间并没有互相参照观摩讨论的机会,而林则徐或其幕僚也不曾想到或要求译名应该一致才是;不过,他确曾如下质疑过译名的歧异似乎造成了问题。

林则徐质疑的是第39则,译者将Christianity译为克力士顿教,Catholics为加特力教(天主教),接着又将Protestants也译为克力士顿教,可说是两名一译而夹缠不清,林则徐便下了批语:“似以利马窦出入中国所传之耶苏教为加特[力]教,而以南怀仁后所续传之耶苏教为克力斯顿教,不然何以是一是二?”在四名译者中,袁德辉是天主教徒,梁进德是基督教徒,阿曼与阿伦两人和基督教也关系密切,照理说不论由谁翻译第39则,应该都不致于分不清Christianity、Catholics和Protestants三者,结果还是混淆了。这种情形难免令人怀疑有如前述出自麦都思论传教与医药关系的第147则,只译医药而排除传教内容的操弄一般,第39则的译者是故意将Protestants也译为克力士顿教,不料手法不够细腻,引起仔细阅读译文的林则徐质疑。

三、译得如何——翻译的质量与问题

《澳门新闻纸》是近代开风气之先的中国人英文中译作品,无疑深具历史意义,不过若论翻译质量与技巧,后人却不能对这部历史性的文献有太高的期待与评价。林则徐再是如何高瞻远瞩,对译成的结果只能接受并从中观看他原本所不知的世界,即使他偶一质疑译名有些问题,却也只能达到这一地步了。

至于共同完成这部译作的四名译者,他们的中文显得直白不文,也不尽通畅,而尽管他们都到过外国也学了英文,袁德辉与梁进德两人先前还有些笔译的经验,他们对于为钦差大人服务的工作也很可能跃跃欲试,但是从《澳门新闻纸》的翻译成果看来,四名译者的能力谈不上胜任这项史无前例的翻译任务,恐怕连勉强应付也有些为难,在《澳门新闻纸》中,至少有八则内容共出现十一处注明“未谙文义未译”、“字典上无此字”、“不认识”、“不晓得”、“不识其意”等句,这是译者诚实面对自己能力的表示;却也有译者竟然将第27则的$6.94译成“银六员至九员、四员不等”,也有如第40则的译者,因为不用也不知西方星期一至星期日的名称而接连译错。如果连此种基本的中英语文对应转换都力有不及,则译错一些英文惯用语也就见怪不怪了,例如第15则,将“intheeleventhhour”(最后一刻)直译为“十一点之时刻”;又如第59则,将“hangsatale”(其中大有文章)译成令人瞠目结舌的“将古典挂起来”。

《澳门新闻纸》中随处可见错误、颠倒原文意义或不知所云的译文,以下是其中几例。错误者如第140则英人论珠江口的宽度,从最东边的虎门向西南延伸不下七八十英里,译文是:“珠江河之最大河口,多系在虎门东边,大约有七八十里长。”又如第170则谓中国水师在厦门对抗英船失利,中方连夜在海滩赶建防御工事,译文是:“连夜将师船驶至沙滩之上。”至于译文颠倒原意者,如第85则原文评论曾任两江总督的林则徐调任两广总督有失体面,因此表示不便庆贺他的新职,而译文却是:“我等现在可以互相庆贺矣!”又如第169则舟山来信表示诸事不顺,译成“舟山付来之信虽系甚好”。还有不少不知所云的译文,例如第8则批评义律的作为让林则徐认为他抗拒禁烟行动,却译成“我等不知钦差如何能令义律帮助呈缴鸦片”。又如第94则论百年前英国禁酒失败的前车之鉴,值得主张提高酒税者仔细一读,译文是“凡读此例者尽皆满身流汗”。再如第103则论中国兵士几乎都是结了婚的,译文竟然是“一经当兵,好似嫁出婆家一样”。原文接着又说因为待遇很差,兵士还得自行设法张罗生活,译文则是“不得已而当兵,是以时常更换”。甚至还有如第56则论中国军费问题、第91则英伦金融市场状况,以及第163则评论英国下院投票结果等等,几乎都是整则译文令人莫名其妙。

《澳门新闻纸》的翻译问题太多,错误、删减增添、扭曲模糊等现象俯拾即是,本文无法一一列举,以下只以前述推论可能是阿曼、袁德辉与梁进德所译的五则译文为例,应该已足以显示他们翻译的问题。

首先是可能由阿曼所译的第19则,是在印度加尔各答的鸦片英商上英国枢密院(PrivyCouncil)的陈情书,列举十二条理由请求英国政府赔补他们的鸦片遭到中国销毁的损失。原文一千九百余字,译文一千一百余字,前六条理由的内容以意译为主,后六条或仅译一小部分或完全不译。前六条不仅意译,还经常跳跃式选译,也有些错译,例如第一条理由最后从“若是公司之鸦片”起的五六句是连串的错译。至于此则译文的结尾:“至日后与中国或讲和、贸易,或与打仗,亦祈示知,此乃我等所切求。”是译者将第十条理由的后半移来,并且将陈情者要求早日落实赔补的原文,错译成要求政府告知将来是要和中国讲和、贸易或打仗。

其次,应该是袁德辉翻译的第54则,是一位读者的投书,内容在批评义律的作为,原文长约三千七百字,袁德辉截头去尾省略约七八百字未译,而译文长约两千八百字,和对应的原文相当,也不是意译。此则原文是论辩批判的性质,和事实报道性质的前述阿曼第19则与下文梁进德第148、176、177等则比较,此则翻译的难度确实较高,也有一些典故掺杂文中,但袁德辉的翻译质量实在很差,错误随处可见,经常是关于一件事的几句甚至整段都错,例如原文作者批评义律多言惹事,但愿他曾在古代希腊哲人毕达哥拉斯(Pythagoras)设于格罗多拿(Crotona)的学校学过沉默之道才好,袁德辉却译成“领事义律亦曾在格罗多拿书馆中教授,何不能谨守其笔,又不能谨其语”。又如原文批评义律总是借口英国外务部规定严格守密的一段,而袁德辉不但一再将英国外务部译为中国官府,整段内容也译得不知所云,等等。

接着,应该是梁进德所译的第148则。此则论述俄国与英国争夺中亚霸权的形势。除了两小部分以外,梁进德几乎全文都译,也利用慕瑞的《地理百科全书》在译文中加入许多注释。此则译文没有如袁德辉前例的连串文句或整段都错,但也有不少问题,例如将本为地理区域的挞挞里译为国家,尼泊尔译成缅甸,英俄之间缓冲的一些独立王国译为英俄的属国,将扶植阿富汗的啰吐嘛和篾争夺王位的俄国人误成英国人,又将俄国人正在从黄海到黑海的广大区域建构其影响力的行动,译成“各俄罗斯人曾见此等兵威,攻得自黄海至黑海一带地方”等等。

最后,应该也是梁进德所译的第176和177两则,内容分别是英国舰队北上白河口递交文书经过的纪实与《广州新闻报》主编对时事的评论,原文都是平铺直叙,相对也容易翻译,而梁进德全文直译的结果,也比阿曼和袁德辉所译正确而通顺得多,虽然仍有些未译、有些未尽贴切和一二错译的问题,还不算严重。不过,梁进德的译文采取中国为主、为尊的语气,英方递交的文书译为“禀”,中方供应牛羊牲口给英方船只为“赐”,英方“恳求”中方十日内答复,英方文书的内容为“请求”,而中方的答复自然就是“批回”了。当时还不满二十岁的梁进德,即使跟着传教士生活和受教多年,一旦进入中国传统官场氛围,很快地就融入与适应了中国人向来对外人的态度和语言,并在其译文中对应转换,运用自如。只是,原文是出自立场和中国人相对的“他者”笔下,梁进德却执意要译成中国人熟悉的“我者”话语,于是他的译文中出现了一些怪异突兀的场景,例如船坚炮利进出中国海域如入无人之境的英军,还得向中国有所“恳求”,而束手无策却放不下虚矫身段的中国官员,竟然带着牛羊牲口要“赏赐”给对手!

四、结语

从翻译史的角度说,《澳门新闻纸》是具有丰富历史意义与价值的文献,中国人所为的这第一部英文中译作品,是在中外互动紧张的关键时刻,出于身负重任的林则徐亟欲开眼看世界的用心,而成于临时征调雇用组成的四名译者之手,其内容涵盖当时军情夷务与时势百态,而其结果则有如林则徐预期发挥了效用,所以他相当重视这部译作,不但制订禁烟抗英策略时多方参考,也主动送予广东同僚和他省督抚分享,还将一部分内容进呈道光皇帝御览。

不过,若从翻译的质量而言,通过底本原文与译文对照后的《澳门新闻纸》,呈现出来的却是问题颇多而错误不少的一部译作,这是无法讳言的事。考虑此书翻译的时代环境和译者的个人条件,《澳门新闻纸》是一部来之不易但不成熟而粗糙的翻译作品,即使译者之一是当时中国英文最好的人,也不能避免译文出现错误缺失。在天朝唯我独尊时代的文化霸权与市场需求之下,总是比较容易出现精通中国语文的外人,却很难有熟习外国语文的天朝子民,即使有也只偶然见于社会的底层边缘地带,袁德辉若非通晓拉丁文也不可能供职于理藩院,因此林则徐四名译者的局限不足与错误,甚至有意的操弄译文,多少是情有可原而难以苛责;只是,这些局限不足、错误与操弄,导致林则徐虽然睁开了眼,看到的却是笼罩着一层薄雾也有些扭曲变形的世界!

(本文摘自苏精辑著《林则徐看见的世界:<澳门新闻纸>的原文与译文》,广西师范大学出版社,2017年10月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)