奥利弗·萨克斯:我用快信给编辑寄去了400多个脚注

【编者按】

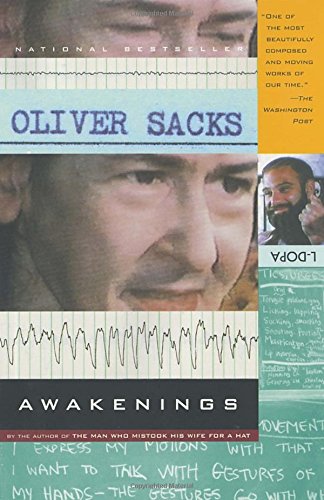

奥利弗·萨克斯Oliver Sacks(1933-2015),著名神经病学专家,毕业于牛津大学皇后学院,哥伦比亚大学临床神经科教授。行医之余,他常年为《纽约客》、《纽约时报·书评周刊》的专栏供稿,也是一位畅销书作家,作品包括《幻觉》《脑袋里装2000出歌剧的人》《火星上的人类学家》《钨舅舅》《错把妻子当帽子》和《苏醒》等。其中,《苏醒》一书曾被改编成由罗伯特·德尼罗、罗宾·威廉姆斯等主演的电影《无语问苍天》,并获得1991年奥斯卡奖提名。

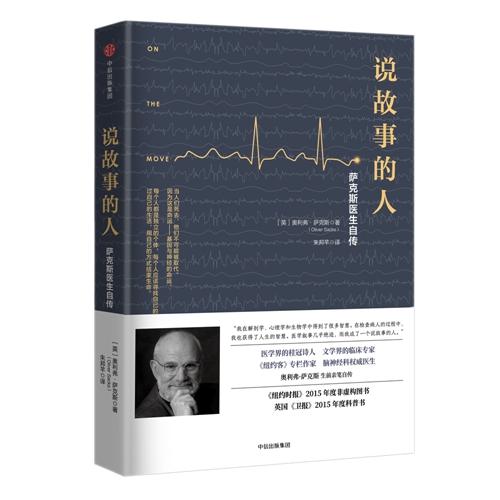

萨克斯医生在82岁的时候离开人世,生前留下了一本完整记录他一生经历的自传,本文摘编自《说故事的人:萨克斯医生自传》中关于《苏醒》一书撰写始末的部分,由澎湃新闻经中信出版集团授权发布。

随着年龄的增长,岁月似乎也变成了模糊一片,但1972年还是鲜明地蚀刻在我的记忆中。此前的3年,因为病人的苏醒和他们所受的折磨,工作强度让人喘不过气来;这样的体验一生不会有第二次,一般人一生中连一次都不会有。这种体验的珍贵和深度、强度和广度,都让我觉得自己必须以某种方式把它表达出来,但我想不到什么合适的形式可以把科学的客观性和休戚与共的强烈感觉、我和病人的亲密以及整件事情全然令人错愕(时而以悲剧收场)的一面结合起来。1972年伊始,我非常沮丧,不确定能否找到某种方式,把经验整合一体,用某种有机统一的形式表达出来。

我还是把英国看作是自己的家,而在美国度过的12年,在我看来不过是时间稍长一点的旅行。我似乎一直都需要回家去写作。“家”的意义有很多:伦敦;马普斯伯里路的那幢杂乱无章的大房子,那里是我出生的地方,父母已经年过七旬,还和迈克尔一起住在那里;还有汉普斯特德荒野,我孩童时期曾在那里玩耍。

我决定在夏天休假,去汉普斯特德荒野边上找个公寓,步行便可轻松抵达长满蘑菇的森林和我喜爱的游泳池塘,也可轻松走到马普斯伯里路去。我父母6月份就要庆祝他们的金婚纪念日了,家人将会欢聚一堂——不仅有我的三个哥哥和我本人,还有我父母的兄弟姐妹、甥男侄女,以及远房亲戚们。

但我接近家人还有一个更具体的原因:母亲天生是个讲故事的高手。她会给同事、学生、病人和朋友讲很多医学故事。她在我们——三个哥哥和我——很小的时候就给我们讲医学故事,那些故事有时残酷可怕,但总能反映出病人的个人品质、特殊的价值和勇气。父亲也是个讲医学故事的大师,父母二人对生命无常始终心存好奇,身上兼有临床和叙事气质,这些全都遗传给了我们兄弟四人。我自己的写作冲动(不是写小说或诗歌,而是记录和描述)看来就是直接从他们身上继承的。

我给母亲讲我的脑炎后型病人,以及我给他们服用左旋多巴后,他们的觉醒和经受的巨大痛苦时,她听得入了迷。她一直催促我写下这些故事,1972年夏天,她说:“现在就开始吧!是时候写那些故事了。”

我每天上午在荒野散步、游泳,下午写作或口述《苏醒》的故事。晚上,我会从弗罗格纳尔走到磨坊巷,然后去马普斯伯里路37号,在那里给母亲朗读我刚刚完成的部分。

我小时候,她就是在这个时刻读书给我听的——我是通过她的阅读,才第一次感受到了狄更斯、特洛勒普和D.H.劳伦斯。如今,她希望我能给她读书,把她已经零星听到的故事完整地叙述出来。她专心聆听,总是带着感情,但同样带有尖锐的评判,这种判断力来自她本人对于临床真实性的感觉。她以复杂的感情忍受着我的迂回曲折和来回琢磨,但最看重的还是听上去是否“真实可靠”。“听起来不像真的!”她有时会这样说,但随后越来越多的评价是:“这里写得不错。现在听起来是那么回事了。”

就这样,我们在那个夏天以这种方式一起记述了《苏醒》的病史,时间仿佛停止了,我们有一种被施了魔法的感觉,有幸从日常生活的忙碌中抽身出来,把这段特殊的时光奉献给创作。

从我在汉普斯特德荒野的公寓到科林·海克拉夫特在格洛斯特新月路的办公室也很近,步行就能到达。我记得1951年刚进入王后学院做新生时,就见过科林了。当时是他在大学的最后一年——穿着学者的长袍,是个精力充沛的小个子,已经带上了吉本式的自信和做派,但动作敏捷迅猛,据说他既是个出色的网球选手,又是个古典学者。但我们直到两年后才真正认识。

1969年夏天,我完成了《苏醒》的前九例病史,但被费伯书局退稿了,这次退稿让我很沮丧,也开始怀疑自己是否还能再完成或出版新书。我把手稿放在一旁,然后就找不着了。

科林·海克拉夫特当时有一家备受尊敬的出版公司——达克沃思公司,就在乔纳森·米勒家的马路对面。1971年底,乔纳森看到我的窘境,就把前九例病史的副本交给了科林;我完全忘了他那里还有一份副本。

科林很喜欢那些病史,敦促我多写一些。这让我很兴奋,同时也有些害怕。科林温和地施加压力,我提出抗议;他退后一步,稍待片刻,再次逼近;他很敏感,对我的缺乏自信和焦虑不安非常耐心。我支吾搪塞了6个月的时间。

科林感觉有必要再推我一把,凭着他一贯行事的冲动和直觉,把乔纳森给他的打字稿送去校对了。他一不通知我,二不征询我的意见,在7月就这么做了。此举虽谈不上纵容,但实在慷慨有加(他拿什么来保证我会继续写下去?),同时也是个至关重要的信任之举。要知道那时还没有数字化排版,他已经在这些长条校样上花了相当一笔费用。他以这种方式向我证明,他的确认为这是一本好书。

我请了一位速记打字员。我当时从地下室楼梯急冲上来时,头撞在一条低梁上,造成颈部受伤,右手全废了,连笔都握不住。我强迫自己每天工作和口述——随着沉浸在工作中的时间越来越长,这个任务很快变成了一件乐事。口述不是个非常准确的词。我戴着颈圈坐在长沙发上浏览自己的笔记,然后把故事说给打字员听,在她把我的话改录成速记文字时,近距离观察她的面部表情。她的反应相当重要:我不是在对着一台机器,而是在对着她说话;那很像是反转过来的山鲁佐德式的场景。每天上午,她会把打得非常漂亮的前一天的誊本带给我,而我会在晚上朗读给母亲听。

1972年夏,科林在格洛斯特新月路的邻居玛丽-凯·威尔默斯邀请我写一篇有关我的病人及其“苏醒”的文章,她是BBC旗下周报《听众》(The Listener)的编辑。此前从未有人委托我写过文章,《听众》享有极高的声誉,我因此而感到既荣幸又兴奋:这是我第一次有机会向一般读者讲述整个神奇的过程。况且我现在不用坐等神经学期刊对我吹毛求疵然后退稿了,事实上我是应邀写作,他们给了我一个机会,把长期积累在胸中不吐不快的一切,完整和自由地发表出来。

第二天上午,我坐在那里,一口气写完了这篇文章,交由信差送到了玛丽-凯那里。但当天下午我又有了新想法,给她打电话,说我觉得还可以写得更好一些。她说我寄给她的文章已经很好了,但如果我还想补充或修订,她会很乐意读读看。“但这篇文章不需要修订了,”她强调,“文章清楚流畅,我们想原封不动地发表。”

但我觉得并没有把想说的都说出来,我没有修改原文,而是重新写了一篇,角度与第一篇大不相同。玛丽-凯对这一版同样喜欢,她说两篇文章都可以原样发表。

但第三天上午,我又不满意前两版而写了第三稿,下午写了第四稿。在一个星期时间里,我总共给玛丽-凯寄去了九稿。随后她去苏格兰休假了,说她会想办法把这些稿子整合起来。几天后,她休假回来,说那些稿件根本无法合并;每一稿都各有不同的特点,写作角度也不同。她说,它们不是平行的版本,而是彼此“正交”的。我必须选择一篇,不然她就会替我选择一篇。她最终选了第七稿(还是第六稿?),那篇文章刊登在1972年10月26日的《听众》上。

我是通过书写的动作,在书写的过程中发现自己的想法的。我偶有浑然天成的佳作,但更多的文章需要大量删改和编辑,因为我会用很多不同的方式来表达同样的思想。我会在句子写到一半就遇到相左的观点和联想的埋伏,于是就会有无数插入语、从句和冗长的句子。如果我认为使用六个形容词更好,且在累积效应下也更加精准的话,就绝不会只用一个形容词。我总是被现实的复杂性所困扰,试图用(克利福德·格尔茨所说的)“深描”来捕捉这种复杂性。所有这些会引发组织结构的问题,我有时会陶醉于来势汹涌的想法,等不及把它们条理清楚地表达出来。但写作既需要文思泉涌,同样也需要冷静的头脑和片刻的清醒。

和玛丽-凯一样,科林也必须从众多版本中挑选,遏制我时而过于泛滥的文思,并建立一种连续性。他有时会指着一个段落说:“这段不该在这儿。”然后翻过几页说:“应该在这儿。”他一说完,我就发现他是对的,但很奇怪,我自己就是看不出来。

当时,我要科林为我做的可不仅仅是答疑解惑。在我遇到瓶颈,或者在最初的冲动过后,心情和信心低落到几乎崩溃的地步时,还需要他的情感支持。

亲爱的海克拉夫特先生,

我似乎正处于枯燥无趣、无比沮丧的阶段,什么都做不了,只能跌跌撞撞地来回兜圈子。我只要再好好写三天就可以完成这本书了,糟糕的是,我不知道现在自己是否做得到。

我现在心神不宁,深感内疚,觉得无法承受《苏醒》里任何一个病人明显暴露身份,或是医院本身被公之于众的想法——这或许是阻碍我完成这本书的原因之一。

现在劳动节已经过去,美国人都回去上班了,我也必须重返纽约,回到日常工作中去。我完成了另外11 例病史,但不知该如何结束全书。

11月13日,我接到了我二哥戴维打来的电话,说母亲去世了:她去以色列旅行时心脏病发作,在内盖夫散步时去世了。

我搭乘下一班飞机去了英格兰,在葬礼上和哥哥们一起抬着她的棺材。我当时不知道该如何应对七日丧期。我不知道自己是否会受得了连续7天整日和送葬的同伴一起坐在矮凳上,接待不断前来吊唁的人,还要没完没了地谈论逝者。但我发现,如果我独处一隅,就会被母亲的死彻底击溃,而能与他人全面分享我们的情感和记忆,是一个深刻积极、不可或缺的体验。

仅仅在6个月前,我在自己公寓的地下室楼梯冲上去,把头撞到低梁上伤了脖子后,还曾到玛格丽特·塞登医生那里去看病。给我做完检查后,她问我的母亲是不是“兰多家的小姐”。我说是。塞登医生说她曾是我母亲的学生;她念书的时候很穷,我母亲给她付了念医学院的费用。直到在母亲的葬礼上遇到她从前的学生,才知道她帮助很多人念完了医学院,有时还会替人付全部的费用。母亲从来没有告诉过我(或是任何人),她为有需要的学生做过多少。我一直以为她是节俭之人,甚至有些吝啬,却从来都不知道她有多慷慨。我终于认识到她也有不为我所知的一面,但为时已晚。

特别让我感动的是看到了母亲的这么多病人和学生,听到他们从各自的视角回忆母亲(作为医生、教师和说书人的母亲),如此生动、幽默和亲切。他们说到她的时候,我也想起了自己作为医生、老师和说书人的身份,正因为我们母子之间又添加了这一层关系,才让我们这些年来越来越亲密。这让我同时感到必须完成《苏醒》一书,作为献给她的最后一份礼物。在丧期里,我日益强烈地感受到一种奇怪的平静和清醒感,知道了什么才是最重要的,理解了生与死的抽象寓意。

母亲的死给我的生活带来了极具毁灭性的损失——这是一种最深层次的损失,或许在某种意义上,我就此丧失了生活中最真实的关系。我读不进任何世俗的东西,每晚上床后只能读《圣经》或多恩的《祷告》。正式丧期结束后,我留在伦敦继续写作,母亲的生与死和多恩的《祷告》占据了我的脑海。在这种情绪下,我以此前从未有过的感觉和声音,写下了《苏醒》后半部分更有象征意味的章节。

科林理清我的思绪,宽慰我的心境,还处理着所有跟书有关的错综盘绕、时而像迷宫般的细节,时至12月,那本书终于完成了。我无法忍受马普斯伯里那所空荡荡的房子里没有了母亲的身影,在写作的最后1个月,我差不多就搬到达克沃思出版社位于老钢琴厂的办公室去了,不过每个晚上我都会回到马普斯伯里去跟爸爸和伦尼姨妈共进晚餐。科林在达克沃思出版社给我准备了一个小房间,因为我当时有非常强烈的冲动对自己刚刚完成的内容乱删乱改,我们达成了一致意见,我每写完一张纸,就把它从门缝里塞出去。科林给予我的不仅是评论家的敏锐,还有一种收容和支持感,最终他几乎给了我一个家,那是当时的我特别需要的。

12月,这本书大功告成。把最后一页给科林后,我也该回纽约了。我叫了一辆出租车去机场,感觉这本书总算是写完了,但就在出租车里,我突然意识到,自己遗漏了绝对重要的东西——如果缺了这个,整体的结构就会崩溃。我慌忙记下,就此开始了一段疯狂撰写脚注的时期,时长2个月。那时传真机的时代还远没有开始,但截至1973年2月,我已经通过快信给科林寄去了400多个脚注。

伦尼姨妈和科林保持着联系,他跟伦尼姨妈说,我正在稿件上“瞎忙”,从纽约给他寄来潮水般的脚注,这引得她发出了严厉的警告。“不要再乱改稿子或添加任何脚注了,切记,切记!”她写道。

科林说:“那些脚注都很棒,但它们累计起来是全书长度的三倍,这会拖累整本书的。”我只能留下十几个,他说。“好吧,”我答道,“你来选吧。”

但他(非常明智地)说:“不,你来选,要不你又会对我的选择不满了。”因此,该书的首版只有十几个脚注。因为在诸多脚注中做出了选择,伦尼姨妈和科林总算没让《苏醒》这本书受到我过分思虑的干扰。

1973年初,我看到《苏醒》一书的长条校样时非常激动。清样是几个月后的事了,但科林没有把它们寄给我,因为他怕我会抓住这个机会,像对待长条校样那样再添加数不清的修改和补充,这样会推迟已经定好的出版计划。

令人啼笑皆非的是,几个月后,正是科林提议推迟出版,以便在《星期日泰晤士报》(The Sunday Times)上预先发表一些章节,但我强烈反对这个提议,因为我希望在自己7月份生日当天或之前看到此书的出版。7月份我正好年满40岁,希望到时能说:“虽然我已经40岁,青春不再,但至少我还有所成就,我写了这本书。”科林认为我很不理智,但有鉴于我的精神状态,他同意按原计划在6月底出版此书。(他后来回忆,吉本当时也曾竭力要在其生日当天出版《罗马帝国衰亡史》的最后一卷。)