上海豫园最早主人之《玉华堂日记》及其中所见潘氏家事举隅

《玉华堂日记》为上海豫园最早的主人、明代人潘允端所撰,稿本现藏上海博物馆。日记中的寥寥数语,描绘了潘家在其乐融融的四老去世之后未久,就迅速开始了兄弟阋于墙的变化,其间所反映的社会风貌,尤其是嫡庶之间的关系,实在很值得重视。日记中关于其家族内部情形的记载不少,这些第一手的材料正是了解和研究明代中后期江南士族家族的最佳素材。

《玉华堂日记》,共八册,明潘允端(1526-1601)撰,稿本。据《潘方伯充庵公传》:“潘允端字仲履,号充庵,上海人潘恭定公笠江恩之仲子、学宪公衡斋允哲之弟也。”[见于何三畏《云间志略》卷十七,明天启刻本。]明嘉靖四十一年(1562年)进士,曾任刑部主事、四川右布政使等职。万历五年(1577年),因与上司交恶,遂解职回乡,筑豫园以娱老亲。生平擅诗文、通园艺、好戏曲、喜古玩。可惜的是,他的著作大都失传,今天所见的,仅有《豫园记》一篇文字以及这部《玉华堂日记》。

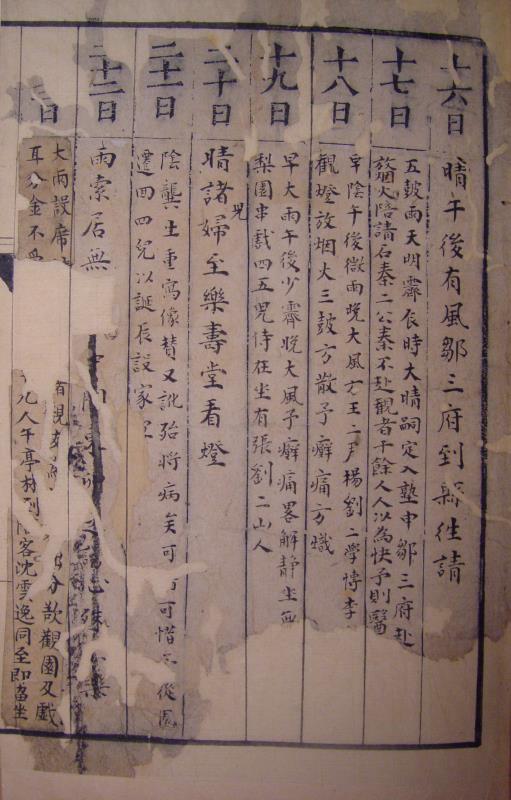

潘氏豫园:“垂二十余年而成。地曰四十亩,极亭台池沼之胜。”“环山临水,嘉树扶疏,高阁重堂,丹楹刻桷,园林之胜,冠绝一时……堂为莫中江学宪手提,规制备极宏敞,堂前广场数亩。石砌栏围,栏外碧水一池,奇峰迭照,月榭高临,曲桥远度。”[见于叶梦珠《阅世篇》卷十《居第二》,上海古籍出版社,1981年,p.212。]而玉华堂,就是豫园中的一幢建筑,王世贞《游练川云间松陵诸园记》一文记玉华堂之位置为:“潘氏豫园者,方伯允端所剏也。成仅可五年,其东为广场十余亩,中杂积潦,一门翼然傍据之,榜曰豫园。入门折而西南,有坊楔孤耸,榜曰□□。度坊为石桥,过桥稍西曰玉华堂,前列峰石曰五老峰。一峰曰玉玲珑。”[见于《兖州山人四部续稿》卷六十三“文部”,文渊阁《四库全书》本1282册,p.820-822。]应该在今豫园东部得月楼的旁侧、玉玲珑之北。日记虽然以此堂为名,但此处并非当日潘允端的日常起居之所。据《日记》,玉华堂有花树之盛,前有石桥,后有池塘,饲鱼其间。充庵在此堂中,设佛礼经、留宿友人、招酒设宴,但自己留宿此堂的时候并不很多。偶然居于园中,多寝于乐寿堂中,而非玉华堂。这部日记作于定制格纸之上,每日一格,每月两叶。[该日记详情可参姚光《玉华堂日记》跋:岁在己卯,避地在沪,于市肆觏有流转之明人日记,蠹蚀不易揭读。旋由余友同邑陈君端志购藏,重加装治,焕然如新,因假浏览一过。是书版匡刻定二页,适供一月之用。每叶十六直格,前叶弟一格稍低,刻一“月”字,预备填写某月。其余每格之首刻定日期,自初一以至十五日,后叶自十六日以至三十日,弟十六格空白。每日记一格,如逢小建,则三十日下空去。中缝鱼尾下刻“日记”二字,平线下刻“玉华堂”三字,所记达十有六年。据另笔所标记者,为万历十四年丙戌,至万历二十九年辛丑也。丙戌正月前半月祗留空格一叶,十六日记起。戊戌残去正月及二月前半月。辛丑记至五月十一日止,下留空格一叶,其余皆完备可阅。乃全书未出记者姓名,每册间存题签,有署“方伯公玉华堂日记”者,有署“方伯公玉华堂兴居记”者。卷末有题识,署“孙男焕宜”,而又皆不出其姓。传者谓系上海豫园旧物,豫园者,潘氏之园也。细检书中,盖有“潘印焕宜”四字白文一印(在壬辰卷首)。考潘恭定公恩次子名允端,四川右布政使。娶顾氏,累封宜人。投绂归后,筑乐寿堂。又潘恩生于弘治丙辰三月二十六日,卒于万历壬午十月十六日。今观书中,确家在上海城内,每于三月二十六日记“先公生忌作享”,十月十六日记“先公讳日行奠”,又常称及乐寿堂、称及“先室顾宜人”,则记者为上海潘允端氏可无疑矣。卷首正月初一日空格下注曰:“万历十四年丙戌,方伯公年六十一岁”,卷末五月十二日空格下注曰:“十一日绝笔,不十六日即捐馆矣,可胜痛哉!孙男焕宜百拜书,时甲子三月廿九日也。”后于二十七日空格下又注曰:“是日,王父捐馆,家门已摧,何日再振,得继先人之志也。”是此记又允端晚年家居之作,而至绝笔也。此十六年中,逐日着笔,无一阙者,顾简略殊甚,所记多应酬、送礼、请仙、串戏等事,交游亦鲜知名之士,于治家之道,未见有可述者。卷末其孙又注曰:“王父之寿,亦不可谓促矣。但致病之原,实因亲信贼奴官布事,直至弃产赔偿,尚藉后人完事。贼奴之罪滔天矣。而王父不慎于始,岂亦天命与?”官布未明何事?记中亦不详载。要之明季一带仕宦之家,恶奴之祸迭作,潘氏已肇其端矣。卷首粘有其外元孙曹树真识语曰:“极豪华,极精细,真人杰也。大臣去位,一无牢骚不平之意,尤见学问深纯。”则不无亲故溢美之辞。惟允端系嘉靖四十一年进士,授刑部主事,改调南工部,榷龙江关税,转驾部,以宪副分巡青登,晋参政,总理漕储。后迁四川右辖,不满于督府,遂厄之使投绂归。志乘载其历官颇着政绩。又称其归构乐寿堂,凿泉累石,奉恭定居其中,天伦乐事,海上以为世济其美云。今晚年之兴居如是,岂耄有所荒,抑记有所未尽邪?然明人日记卷帙之多而获存于今者,其手稿既未前见,即刻印者,亦仅见《味水轩日记》(秀水李日华,吴兴刘氏嘉业堂据传钞本刻)及《祁忠敏公日记》(山阴祁彪佳,民国二十六年绍兴县修志会据祁氏家藏钞稿本印,其中原本祗存二年)而已。是书传世,已逾三百余年,今则又得出于兵火而入陈君之手。君曾佐上海市博物馆事,国难之前,上海文献展览会之举,君赞划尤力。此记也,固于吾郡文献有关,而欲考见明代之风俗人情者,又不能不取资焉。余与恭定公之诗文集,往尝汇钞存之,加以题记。兹又获遇其子姓之日记而考校之,亦不可不谓有因缘在耳。中华民国二十九年三月十日檠右,金山姚光记于沪西之景华村。]自万历十四年丙戌(1586)正月十六日记起,至万历二十九年辛丑(1601)五月十一日止,仅戊戌残去正月及二月前半月,其余十六年中,并无缺少。这部日记内容出于潘允端之手,当无异议。但是否潘氏亲笔,还值得探讨。据吴贵芳《潘允端及其玉华堂日记》一文转引顾景炎的看法:“余审定此项日记乃非允端亲书手迹。每日由允端起稿,而命其子若孙或记室代书誊写上册者。其足以证明有五点:一、首尾笔迹,间有不同;二、允端晚年必不耐作蝇头细字,此日记用笔端谨,绝类记室所书;三、日记中间有涂笔改整之行书数字或十数字,用笔流走,墨采飞耀,此乃允端亲笔修改之字,与日记之楷书完全不同;四、其最后数日病至垂危,万不能再作工楷之日记;五、其最重要之证据,在日记第四册丙申十一月初八、初九两日,所写所记完全类同,竟一字不易,必系誊写者重复钞录所致,若允端自书,决无此错误之理也……盖此项日记,大约系四老堂(按堂为潘恩退居后所筑)游燕之起居注耳。”[顾景炎《上海文物过眼录》(未刊稿),见于吴文,《图书馆杂志》,1982年第2期,p.50—52,26。]所言颇有见地,盖充裕之家,大都有专门的记室,从事相关文字工作,无论是主人的日记,抑或是往来函件,都由记室操觚,如今上海图书馆所藏刘承干《嘉业堂日记》及其往来书函,大都出自其记室之手,即可为证。但无论如何,这部流传至今的日记,确是稿本无疑。

这部日记,有人根据其中数册封面题签为“玉华堂兴居记”,故又以此为名。[按:该日记第一册题“玉华堂日记”,第二及第六册原封面散佚不存,不知原作何名?其余五册,均题“玉华堂兴居记”。]但以其性质而言,还是径名“日记”,比较一目了然。日记始于潘允端六十一岁之时,终于其去世前夕。再据今日记后存有其孙焕宜跋语落款可知,至少在天启四年(1624)的时候,这部日记还藏在其家。而其外玄孙曹树真的识语,估计应该也是作于日记尚在家藏的时候。不过,此后这部日记的流传情形到底如何?现在已经完全没有线索可循了。但根据1939年日记仍在上海书肆出现这一现象来看,估计很可能一直就在上海境内流传。据姚光跋可知,这部日记大概在1939年左右为其同邑友人陈端志所收,并重加装治。陈端志,又名陈光辉,上海金山人。日本庆应大学毕业,南社成员。曾任国民政府社会部秘书、中国青年工读团团长、中国青年工读团建村农学院院长。上海新亚中学校长,又曾就职于上海市博物馆。主要著作有《五四运动之史的评价》、《博物馆学通论》、《抗战与社会问题》、《教育改制与工读教育》、《现代社会科学讲话》等。此书现在藏于上海博物馆中,根据上海市博物馆与上海博物馆的传承关系,这部日记很有可能就是当年由陈氏本人捐入其所在单位,而自此一路流传至今的。又据数据记载,这部日记是在1989年1月时,正式入藏上海博物馆的图书馆中的,而之前,则存放于上海市文管委中。至于日记本身的相关情况以及价值所在,姚光跋文中所言已经非常详备,自可参阅,不劳辞费。

《玉华堂日记》记录比较简略,少者十余字,多者不过百余字,正如姚光跋文中所言:“顾简略殊甚,所记多应酬、送礼、请仙、串戏等事,交游亦鲜知名之士,于治家之道,未见有可述者。”但其向来为世人所瞩目者,并不完全因为其作者为赫赫有名的沪上名胜豫园主人,也不是因为它是流传至今极少的早期日记,而是因为其中只言词组中所反映出来的明代中后期的社会经济生活状况以及城市文化消费状况,尤其值得重视。这些方面已经有不少文章对此加以阐述和分析,都可参考。[如杨嘉佑《明代江南造园之风与士大夫生活—读明人潘允端<玉华堂日记>札记》(见于《社会科学战线》,1981年第3期,p.343-345)、吴贵芳《潘允端及其<玉华堂日记>》(见于《图书馆杂志》,1982年第2期,p.50-51,26)、张安奇《四百年前上海豫园的日日夜夜-读明稿本<玉华堂兴居记>》(见于《档案与史学》,2001年第2期,p.73-76)、张安奇《明稿本<玉华堂日记>中的戏曲史资料研究》(见于《中国文化研究辑刊》第3期,复旦大学出版社,1986年,p.128-167)、张安奇《明稿本<玉华堂日记>中的经济史资料》(见于《明史研究论丛》第五辑,江苏古籍出版社,1991年,p.268-311)等。]《玉华堂日记》自民国时再次面世不久,即入藏博物馆中,先后存放于上海文管委以及上海博物馆,有缘获见其真容者甚少。故而其中所录,虽然简略少文,但依然可据此发掘出许多话题。

1960年8月,充庵叔父潘惠、堂兄弟潘允修允征三人墓葬在肇嘉浜路被发现,经考古发掘,得见其留存的墓志以及墓葬品,大体知晓其生前身后的基本状况。但根据此部日记,我们不仅可以将墓志中所言潘惠父子的这些基本信息与日记互证,而且可以更加补足三人去世前后墓志中没有提及的一些细节,这对我们理解和了解当时的世风民俗以及潘氏宗族之间的关系,显然极有帮助。

潘惠是充庵之仲父,曾官温州倅。据王世贞所撰墓志:“当隆庆、万历间,故御史大夫上海潘恭定公偕其仲氏温倅公、叔氏比部公、季氏光禄公、咸以笃老致其官。归,恭定公筑堂于别圃,名之曰四老,约以佳时相过从,而诸子今学宪、方伯、都事、汀倅、监事诸君,咸盛衣冠,治醪糗,执子弟之业。四老人隗俄其间,雅歌投壶,谈笑甚适也。”[见于《上海明墓》第一章《纪年墓》41“光禄寺掌醢署监事潘允征家族墓”,上海市文物管理委员会编,文物出版社,2009年,p.101-109。以下潘惠、潘允征墓志均出于此,不再出注。]据此可知,他很早就致仕家居,与其昆仲共享同怀之乐了。他与其兄弟关系融洽,自然与子侄也是其乐融融。潘惠之卒,据墓志:“公之初不豫也,时汀倅君方之郡,便道省侍,而学宪、方伯皆里居,公忽顾而泫然曰:‘我潘之先,累世为德,而钟我兄,以有若二子,而德不衰;今春乃闻诸子姓有妷惰奓肆,日将隳其志而乐,不一勖之,非所望于贤者也。’因汍澜久之!明日语益惨,且加絮泣数行下!学宪怪语方伯,此何祥也?属元正,公当从之。公庭祝厘,以病辞;越二日,为公诞辰,举家庆者,亦以病辞。盖七日而竟不起,时万历丁亥之正月七日也。”文中所言的学宪,就是充庵的大哥潘允哲;方伯,则即充庵。而充庵日记中的记载,恰可与此所言互为补充,万历十五年正月初二日:“阴。早,往二叔拜寿。有微恙,不面,礼止受烛、麺。”正月初三日:“阴。早,谒园中各祠。至城隍庙,与二叔祈保。”正月初七日:“晴。早,闻二叔病亟,急往候。午,归。申,复往,□□捐馆,临□。”[见于《玉华堂日记》,稿本,上海博物馆藏。以下所引日记均出于此,不再出注。]墓志中所言“病辞”、“七日”之说,都可以与日记所载一一对应。充庵与其仲父情深甚至,在潘惠逝后,不仅连续数日临灵痛悼,如正月初八日:“晴,大风,早,往二叔柩前哭临。”正月初九日:“阴,有风。早,拜二□□[叔柩]。 ”正月十一日:“雨。五更,往二叔家候开丧。平明行礼。”即便在开丧之后,每遇逢七之日,充庵依然必往其叔父府上拜柩,以寄哀思。

潘氏四老的子侄中,最为显赫的显然还是潘恩的两子,即充庵昆仲,再加上潘惠、充庵叔侄情切,因此,如前引墓志所言,潘惠卒前,不仅曾与充庵兄弟感慨家门前途问题,且在其逝后,家事的处理也多仰赖充庵兄弟。也正是因此之故,潘惠的墓志之作,也是由充庵弟兄为之张罗而成,据墓志云:“以学宪君状而请志铭于余,学宪君名允哲,与余为儿女姻,而余故庄恭定公,不敢辞。铭曰:乐有三而公得其二,福有五而独公之备。乃犹赢其一,曰有繁喆嗣。夫不知公者,以公之兄;不知公详者,以公从子之状,而余之志与铭。余言若新,公亦若生。”其中所言“不知公详者,以公从子之状”,指的应该就是充庵在日记中所言六月初十日:“文台弟侄来,乞传。”七月三十日:“送传与文台五郎,家人送打发银一两。”潘惠去世之后,一直在家停丧未葬,直到该年年底,才入土为安。十二月初四日:“晴,早。同大兄与文台求颜公题主。会王百谷请饭,不赴。”十二月十三日:“阴,寒。早因二叔父家开丧,往拜。午,写祭文行奠。”在此次日,充庵日记记录到:“阴,寒。早往二叔父行奠。”又过了两日:“雨甚。五更,至南门送二叔殡。”自此之时,潘惠的丧礼才算完全结束。

潘惠共有四子,其中最有名的莫过于次子潘允征了。允征,字叔久,别号文台,官光禄寺掌醢署监事。潘允征的墓葬经过考古发掘,不仅在其中发现了文台的墓志,还发掘出了现在陈列于上海博物馆展厅中的广为人知的明器仪仗队。文台的墓志是充庵代请其友人唐文献所撰,墓志中说:“既余奉使事竣还里,而君之子云章、继芳俨然奉君之从兄方伯公状谒余,请铭君墓矣。”可见,在文台身后,其家事方面也是非常仰仗充庵为之主持的。在日记中,充庵对此有更加详细地记录。万历十七年正月十七日:“请仙。写疏为文台乞寿。”也就是说,在这年年初时候,文台的身体状况就出现了问题。到了五月,十五日:“晴。早,往县荅拜许公。至东门祠堂及望文台。”十六日:“晴。早,因文台病,同诸兄弟叔侄祷神。”十七日:“送文台礼不受……文台病亟。”接下来数日,充庵曾数次登门问候,但文台的状况已经是每况愈下。至二十二日:“晴。早,往山川檀祷雨,候文台。”次日,充庵再次前往文台府上:“随候文台及城隍庙。己时,闻文台变□往。□未时,入棺,虹桥四官与二侄有言,略解□,不能定。”文台就此逝矣。

早在潘惠去世之后,其家中就因财产分配问题而引起纠纷不断,如万历十五年潘惠逝后,四月十八日文台至京中返回:“闻文台奔丧归,先遣三儿往候。”五月初二日:“晴。早,□东宅及文台家论分家事。”五月初三日:“至文台家分家产,四官颇不知事,可怪。”可见,这场家庭纠纷,主要是由四官引发的。四官,想来就是潘惠的四子“允光,太学生,娶倪,侧室张出。”[见潘惠墓志。]据潘惠墓志:“元配王,亦自孺人进安人。王有贤行,先公卒,公感而不复娶。”潘惠四子中,前三位都是由王所出,惟有幼子是侧室所生,所以在老父身后难免与家中发生矛盾。但虽有波折,潘惠府上分家事宜在充庵主持下,总算顺利结束。不仅如此,五月十三日:“雨甚。□□静坐。申,文台兄弟将银百两送予,为二叔所分,辞之不得,□(权)受。即以此银七十两□(作)买沈□(家)□价。”作为利益获取方,充庵想来对此次主持分家感到满意,但其实也为潘氏后来的纠纷埋下隐患。

至万历十七年文台逝后,潘惠一支家中更是纷乱不堪。五月二十三日文台身故,次日,幼弟允光即与文台遗属发生波澜:“晴。早,往文台□(家),与四官甚□,将随□□(去郡)……□□(郡归)。”正如潘惠逝后,其府中纠纷由充庵协调处理一样,这次充庵依旧是文台身后矛盾的调解者。二十五日:“晴。早,往文台宅解纷。午,归。四□□□(官母来)。”但这次的问题,大概比上一次更为复杂。或者说,由于上次问题的累加,使得此次纠纷进一步恶化。终于,允光与其次兄的遗属打算对簿公堂。五月二十六日:“晴。五更起,往文台家发丧。随至□(东)门,行祖忌日祭。午,见四官递禀。申,闻文台家亦往乡赴许公告状。屡阵□(不)雨,人心皇皇。”虽然两家均已递状,但充庵仍在努力为之调和,二十七日:“晴。早,往文台丧次,及往东门候大兄。文台家事因予公论,闻□(有)异言,心甚不乐。晚,拜斗。知四官告状准行,两家俱来见予,正言切责。”五月二十八日:“晴。早,往县候许公,未会。□(午),□□(甚暑)。申,文台家告状。作阵不雨,人心皇皇。”五月二十九日:“晴,甚暑。早,因文台首七往拜。随至县会许公……申,许公荅拜。与四官言处不从。”充庵甚至在对允光劝说无效的情况下,搬出了他唯一在世的三兄允达。如前所言,潘惠共有四子,除幼子允光之外,全出一母。但长子既逝于潘惠生前,故此时仅有允达、允光在世。六月初一日:“晴,暑。早,与诸公往庙社行香,谒东门祠寺祠。午,作阵雷雨二寸余,但四郊未沾足。与澄□(源)及王仰槐等议和四官讼,事勉强定而气尚未平。”澄源,就是潘允达,在他及其他友朋的劝说之下,四官大概是同意了和解方案。故而次日,充庵“写四官讼事执照。”六月初三日,按照双方的约定,允光应该是至其次兄灵前和解。但事出意外,允光竟然突然变卦:“晴。早,容与堂定磉。往东门候大兄安。至文台家,唤四官吊丧,又不果。午,伊妻至大兄,求免罚金,即得请,心殊不平。□□(以)□□母妻纷纷奔走,亦可耻也。未,请仙,略有数言。”四官又派其夫人转而向充庵的长兄允哲求援,并得到了允哲的支持。故而,充庵只能转而与其兄允哲沟通,六月初四日:“晴。早,遣人候大兄。又与四官议和事。”六月初五日:“晴。早,往东门候大兄安。王□(仰)槐等众人会于城隍庙定和息供,四官不赴,不果定。文台二子神前哭甚哀,见□(者)无不堕泪。申,请仙。予意遥自做和供,不凭两房。”文台的两子哀哭于神位之前,显系委屈备至,故而使得见者皆致同情。职此之故,充庵决定直接自行和解。于是,在六月初六日:“阴,□(风)。早,唤姚一元写定息词。午,闻□(四)官又投状。”本来是写定了息词,打算撤销诉讼,但允光却又反其道而行,再次投状。事已至此,家庭间的纠纷最终不得不见官处理,六月初七日:“□,风。□往□(东)门候大兄安。文台二七,拜□(柩)。四官投文。未,两房候□官,□(大)儿、三儿□(往)看。申,□□(请仙)。□(许)公问出□(魔)魅真情,要尽法□(之)可□(措)也。晚,四……□(言)责之。”许公是当时的上海县江西湖口人许汝魁,系万历十四年进士。据同治《上海县志》:“汝魁不好更张,以简静镇俗。”[卷十四《名宦》,同治十一年南园志局刊本。]因此其处理意见想来也是以维护大局为要,且问出允光之“魔魅真情”,要对之“尽法之可措”。按道理,这次家庭财务纠纷应该到此结束了,因已有官断,自须遵从。但允光为人似乎甚为强悍,据六月初八日日记载:“阴。辰,□(许)公来拜,□(随)往荅。午,归宅内□(大)儿饭。未,□(四)官□□(来请旨)不……同鎻往见官,余□出□□(即有)相角□(之)意。四官遣人往禀云,在乐寿□(堂)鎻打县公遣人……辞,□□(许公)怒,添差七人拿梅□,不肯出,益□,即至察院审问,□人打卅,如法拟罪。”这段文字有缺,不可尽知其意,但可以确认无疑的是,事态进一步扩大,且允光处境愈加不利。如果按照当时的情势,则潘氏族中必将大起波澜。

到了次日,事情又发生了新的变化,潘惠次子允达也加入这一风波之中,六月初九日:“大风,微雨。竖容与堂。早,澄源□(来),说许公批□(词)有□言,甚不□,心颇不平,不得□□(文)书许公更名。未,王仰槐□(来),□□□(欲进)县与许公再请和,许之。”但无论如何,潘氏一家还是达成谅解,打算和解。六月初十日,当事诸方同至县衙:“晴,大风。早,拟往县求和处。”但就在县衙之中,竟然又有了意外之变:“澄□(源)出手本,词侵余,怒归。澄源遥往递及送东门书。遣大儿进白情事。午,在宅饭。见□□(许公)回东门书,不允所请。”允达所言,想来是指充庵处事不公,在其亡兄与幼弟的矛盾中有所偏袒。事既至此,充庵大概也是心力憔悴,似乎决意不再参与允光兄弟子侄之间的矛盾。六月十一日:“晴。早,闻乡士夫奠文台,余不往。”充庵之为人,据前揭《潘方伯充庵公传》载:“其族属姻党贫者赈之,冤者直之,贤且□者奬荐之。直举贵贱亲疎,包容殆徧,其有宏度而无褊衷者耶!”可知向来急公好义,颇有令名,故之前对于其从父家中纠葛的调解,其实应该也是比较公允。所以虽然他并没有参与公奠,同里乡绅还是主持了公道。在此压力之下,允光再次表示要和解:“辰,纯所来望,知识轩与澄源辩证语塞。……薄暮,闻四官复要求和,余未许。”虽然充庵对四官表达不再讲和,但等到允达来请时,充庵还是同意了和解。六月十二日:“晴。早,因腹痛不出。澄源等□□(来请)和……命姚一元草和呈稿。”想必令充庵极度崩溃的是,允光再次反对和议,六月十三日:“四官议和又不成。”而这样欲和还休的场景又上演了多次,终于,在官府的压力之下,潘府的争端才得到了解决:六月十五日:“晴。早,往东门。至县求许公和息,未允。□,望倪鲛□(楼)。□(午),诸公至乐寿堂议写息词,抵暮方定。识轩、连城与澄源辩论,气甚不平。”六月十六日:“晴。早,四官家进县递和呈,不允。午,□(戴)水玄送顾庄契□(来)。又写□(和)呈。申,令之递又不果。”六月十七日:“晴。早,各往县送息词,四官复有所激,余不胜忿怒。午,三儿等复往苦劝。申,进见许公,诸人苦告,四官□(得)释罪。”六月十八日:“晴。早,往谢许公,随陪四官至南门拜柩。”这次财务争端,终于以允光祭拜于其亡兄柩前告一段落。而此事真正的终结,则在半月余之后,七月初五日:“晴。早,往东门候疾,随至文□(台)做六七。申,往祭。四官还两房田房事完。”至此,潘惠后裔争产一事才算是有了最终结果,而此次纠纷的大概原因也由此可见,是因允光侵占子侄的田房而致。

如前所言,充庵日记向来简略,故于允光争产一事虽有大概记录,但细节究竟如何?现在已经无法考知了。不过,即便是通过日记中的这些寥寥数语的描绘,潘家在其乐融融的四老去世之后未久,就迅速开始了兄弟阋于墙的变化,其间所反映的社会风貌,尤其是嫡庶之间的关系,实在很值得重视。充庵日记中,关于其家族内部情形的记载,还有不少,这些第一手的材料正是了解和研究明代中后期江南士族家族的最佳素材。而这些方面,正体现出这部日记的珍贵与价值所在。

(小文草成后,曾经复旦大学图书馆研究馆员眭骏博士、上海社科院历史所秦蓁博士、中华书局贾雪飞博士予以斧正,特此致谢。)