特稿|大学生调查浙南村庄里的婺剧传奇

【编者按】作为上海市卓越新闻传播人才教育培养基地,华东师范大学传播学院已连续三年开展本科生“中国国情调查”主流媒体暑期实践项目。今年传播学院来到浙江省缙云县,对当地的婺剧文化、地方流行音乐的发展,展开调研,写成报道。本文由严碧雯、朱建萍采访及撰稿,指导老师为吕新雨、吴畅畅、甘莅豪。

讨饭戏开始了,这出婺剧《刘秀登基》已过半。乌泱泱的人群围住了戏台,盯着跪在台中央落难的“刘秀”。“刘秀”开口哭诉,一箱娃哈哈酸奶哐当丢上戏台,接着是一篮水果,四五袋烧饼。一个红衣男子在戏台一侧踌躇,终于被四五个乡亲推着搡着到戏台中间,往“刘秀”的帽巾里插了300元人民币。围着戏台的人乐开了花,更多的糖果饼干纸币被抛上戏台。

久居城市的人为眼前景象感到不可思议:缙云县笕川村文化大礼堂里,嗑着瓜子的老太,敞着衬衫的老汉,五百多个乡民对着脑袋上直愣愣竖了百元大钞、满面愁容的小生乐呵呵地笑。

面对它,任何的惶惑、不适、惊奇只能暴露你不属于缙云的这方水土,你尚未走入缙云人的语境。

缙云地处浙西南,东临括苍山,西接仙霞岭,南靠大洋山主峰,仅有北部两块河谷盆地,虽其地处江南,却因山高地偏塑成了缙云“刚勇尚气”的民风。民风强悍,使得缙云衍化出迥异与浙东越剧灵秀典雅之气的地方戏曲——处剧,它有文有武的朴野之美为缙云人所喜。上世纪五六十年代,丽水专区一度撤销,缙云改属金华,处州戏被纳入婺剧大家庭。如今,缙云享有“婺剧大县”的美誉。

追本溯源,有一种说法是,处州的得道高士叶法善创发道教戏文,成为处州戏剧第一代的“开山鼻祖”。之后戏曲不断衍传发展,道教遗风却一直存在:一场戏开演前需赶鬼,结束时要扫台,意在驱赶戏中丧命的亡灵;每个村都有守护本村的神仙,缙云南乡张山寨供奉陈十四娘娘,这里有浙西南一带规模最大的迎神庙会;旦逢红白喜事、过年过节,缙云民间兴邀戏班演叠八仙,做了亏心事的人被神仙的笔一点或带上神仙的帽子,就此逢凶化吉。

时至21世纪,缙云民间婺剧团的表演依然和传统乡土社会保持着联结。在缙云土地上,婺剧仍以还愿戏、平安戏、庙会等和百姓四时生活密切相关的形式表现出来。现代的缙云人仍会告诉你,演讨饭戏时丢食物塞钱是讨吉利的,做还愿戏要烧三炷香,请到守护本村的神仙,年底的平安戏是用喧腾的锣鼓声驱鬼保平安;一些故事也在百姓口中流传,比如某个农户种茭白发了财,花30万请戏班做戏;某家人时隔20年回到缙云老家,就为请戏还愿。

另一方面,民间婺剧团的现代化程度出乎意料:电子音响设备、巨型LED屏的运用十分普遍,甚至一些小有名气的婺剧团有自己的微信公众号、微博账号和线上粉丝交流群。但故事的另一面是,被无聊啮蚀的演员只能依靠手机打发时光;现代家庭矛盾和传统伦理道德的冲突使一些人被无力感裹挟;有了现代化气息的婺剧也并没有吸引90后这一代。

地方戏曲的生机和危机并存在这片土地上。一批年近50的演员对这种感觉不会陌生,急转直下的幻灭与起死回生的希望的交织演绎出了他们的前半生,而他们的故事,从某种意义上,就是地方戏曲命运的书写,就是乡土文化何去何从的解答。

(二)起点

“草料场起火了,快来救火……”李崇善一声京剧念白唤醒听惯10年样板戏的耳。“才子佳人、帝王将相”回来了。那是1977年,“文革”后第一出古装戏《逼上梁山》在北京开演。

两年后,徐珍英报考了缙云县新建镇婺剧团。考试的内容她只记得两项,试唱听嗓子,上妆看扮相。17岁的徐珍英“人美歌甜”,考进了剧团。在这之前,徐珍英从没有接触过婺剧,想演戏是觉得女孩子就该打扮得漂漂亮亮的。试唱考试,她说自己选了一首“流行歌”,《边疆的泉水清又纯》。

这首1977年的“流行歌”是电影《黑三角》的主题曲,这部“中国经典反特”电影打着浓厚的时代烙印,而它的演唱者李谷一那年36岁,风华正茂,是 “徐珍英们”心中的女神。

彼时李谷一正处在事业攀升期,距离 “新时期中国大陆的第一首流行歌曲”《乡恋》的诞生还有两年,而17岁的徐珍英赶上了戏途的顺风期。在有限的新建镇婺剧团资料中,写着这么一条:

1979年冬首期招收20名学员,基础训练才20多天,即排成《春草闯堂》《乔老爷上轿》《三女抢碑》,邻村纷纷相邀订戏,剧团无法辞谢。大年初二首演于双川乡陈宕,一鸣惊人。正月即赴丽水城郊、雅溪演出,三月回缙云,在县城戏院献演,六场爆满,从此戏路畅通。

在“文革”结束,流行文化尚未深入乡村的空档期,传统戏曲的生命力开始恢复。除了新建镇婺剧团,还有五六个戏班在缙云县流动演出。

19岁的王全有一到暑假就爱往戏台跑。和念不进去的书、读不起的学校比,剧团就是一个光怪陆离、喧腾热闹的世界。

王全有至今记得一年婺剧班子隆重地做了一次赶鬼仪式。赶鬼习俗民国时期就已形成,这套复杂的程序在1980年代浙江西南的乡村再一次重现。在19岁的王全有眼里,赶鬼的高潮就是关公追小鬼,红脸关公持着青龙偃月刀一路挥舞,小鬼抱头逃窜。接着鼓点一紧,吹打陡然一转,正本剧目热热闹闹欢欢喜喜地开始了。

演小鬼的恰是王全有初中同学,王全有溜到后台找朋友玩,他见到了青龙偃月刀,台下瞧着明晃晃的兵器原不过是刷了绿漆的塑料,只是刀背上雕的一条漂亮的龙让王全有着迷。后来那个“小鬼”告诉王全有,在剧团跑一天龙套就能赚钱。王全有一想,书是读不下去了,演戏挺好玩,自己又喜欢,还管吃管住有钱赚,就跟着朋友,进团、学戏。

那年是上世纪八九十年代的交界点,中国市场经济改革暗潮汹涌,美元兑人民币汇率步步攀升。1978年1美元兑换1.5元人民币,1990年,这个数字翻三倍跳到了4.7。王全有拿着40块钱一天的工资当了跑兵。他的学历就此定格在初中。

徐珍英记得1978年那会儿她在剧团一个月工资15块钱,不过那是一笔让人羡慕的巨款。比巨款更让她放心的,是吃公粮有保障的日子。那个时代,靠读书改变命运的上升渠道依然狭窄,在公营性质的剧团演戏不失为一条出路。

然而当经济体制改革浪潮澎湃而来,这份稳定的安全感不可避免地成为破裂的泡沫。剧团运营入不敷出,发出的工资赶不上飞涨的物价,新建镇婺剧团最后没能逃过解散的命运。

“那么多年的姐妹,说散就散了。大家各走各的路。”徐珍英说,“那也是没有办法的事情。”

不是所有的情绪都归于失意,另一种力量在1990年代的浙江土地上奔突涌动,它的典型是温州,而缙云县南侧的青田,也流传着波谲云诡的商业传奇:偷渡出国,下海经商,发家致富。

在浙西南的山村,一批缙云婺剧团演员自立门户,成了班主。

(三)冒险

高正宗生于1967年,精瘦,黧黑,被人叫“大花脸”。他的本职是打鼓,用几根鼓槌掌控一台戏的全部节奏。他命途一度坎坷,对把握时机有着强大的主见。

18岁,他一狠心离家出走,从此逃出养父毒打的阴影,揣着奶奶给的两块钱自行谋生;二十出头,在金器店当学徒的高正宗躲在戏台后看人打鼓,无师自通;进剧团后,他自个儿琢磨吊嗓子的窍门,冲着溪塘对岸哇哇叫,喊破喉膜,从此没法唱高音。1994年,距离市场经济体制的目标确立整整两年,头脑灵活的能人蠢蠢欲动,27岁的高正宗属于这群人,他做出决定,脱离戏班,自己办团。

计划体制外暗藏暴富的机遇,也潜伏致命的危险。高正宗遇到的是后者。

在他描述中,1995年前后是治安混乱的时代,到山区演一台戏,往往伴随着打架、勒索、敲竹杠。高正宗记得清楚,某晚演出结束,一群地痞流氓围住了戏班。对方来意简单粗暴,交出一半收入就走人,不成,往死里揍!

高正宗没有看过《古惑仔》,但他卷入的一场恶斗比黑帮电影里的江湖对决更加惨烈。

来者17人,高正宗看到了菜刀。环顾四周,女人早没了影,一些怕事的男人和双方都划清界限,高正宗身后只剩两个挺他的死党。

“给不给钱?”

“滚!”

话音刚落,拳脚如暴风骤雨袭下,混斗中闪过数道刀光。高正宗和他的哥们儿赤手空拳,没有任何武器自卫。17对3,这场斗殴的结局弥漫着血腥味:一个兄弟脑袋背部遭刀砍,另一个兄弟被打断手脚,高正宗直接吐血。

他忍痛报警,然而麻烦还在后头。

演出最后一晚,挑事的人端上了鸟枪,堵在山道口截高正宗。村副主任闻讯赶紧把他藏起来。高正宗躲过一劫。

虽然性命无忧,但在胁迫、群斗随时上演的市场环境下,自办剧团的冒险以失败告终。到1996年,高正宗已经欠下5万元的演员工资,这笔亏损皆归因于黑帮势力的蛮横勒索。他不得不遣散剧团,四处打工,教戏、打鼓、跑业务,“这个月工资拿来先还给谁,都在心里安排好。”

和高正宗江湖闯荡相比,李国福的冒险没有血光和硝烟,却同样残酷。

1990年代末,一场波及全球的经济危机重创电器行业。李国福每进一台电器,不得不以低于原价一千多元的价格卖出,接连的亏本生意让已经开起来的三家电器门店被迫关停。

负债、亏本、失去收入来源,家庭的经济危机横在李国福面前,他的大女儿就快9岁,二女儿就要出生。李国福走投无路,一个玩笑却转变他的人生轨迹。

某日一个剧团老板向他抱怨会修音响的人太少。李国福逗他“那我来做好了呀”。二十年后,李国福对这个不经意脱口的玩笑话感到无奈,他真没打算进剧团,“我当时只会修电器呀。”第二天剧团老板来电话让他去,李国福答应了。灯光、音效,他从零摸索,一场由电器老板转向剧团音响师的跨界冒险,李国福做成了。

经历起起伏伏的90年代,高正宗和李国福如今共事一家戏班子“金兰婺剧团”。金兰婺剧团成立于1995年,老板娘王金兰当年从一花旦转型当班主,有幸的是她熬过了“100个剧团90几个都亏本”的生存危机。

高正宗目前在剧团收入最高,接着就是李国福。“现在的电子音响和鼓同时配在一起啊?”李国福听到这样的问题仿佛是受了质疑,以一种夸张的豪气回答,“全部,全部的舞台的声音都是我那边的,包括他们乐队的和前台的。”当话题涉及各种环境下的的音响条件时,他转入一种冷静的语调,用大白话给我们分析没有返听音箱的情况下怎么调音,到户外的广场又如何能让音响效果最佳,在室内,“回音重,我们效果要打下来,声音不可能让它压在那里吧。”“所以我们声音要给它放开,放开声音就压不掉。”李国福讷于言辞,但是这无关紧要,他的调音水平已被公认,台州某个剧团曾想挖过李国福就是明证。

一切都朝着更好的方向运行,但是高正宗陷入了新的痛苦。

(四)祠堂

“我要跟他到法院断绝父子关系。”高正宗撂下一句话。

此刻他坐在新建镇笕川村施氏祠堂里,头顶高悬着“千秋万代”的匾额,抬眼,“祖德永昌”四个金字浸没在炫目的逆光中。这是一座修缮完好的祠堂。

在浙西南山村,因为耕读传统深厚,这里依然保留了大量的宗社祠堂。根据2008年缙云县第三次全国文物普查,仅新建镇就有107座祠堂。如今这些祠堂已成为社区性质的公共活动空间,和婺剧紧密地联结着。

由于草根婺剧团演出常年在村与村之间流动迁徙,为了迁徙方便,演员走到哪都带着帐篷、铺盖、衣裳,祠堂有时是他们过夜的地方,有时是他们的戏台,那样既省钱又符合风俗。

采访的这个星期,金兰婺剧团暂栖施氏祠堂。施姓是笕川的第二大姓,宗祠戏台上“笕川施氏乙未新谱颁发典礼”的横幅仍未撤去,祠堂正门高墙上漆着红底黑字的楹联:“尊祖敬宗敦亲睦族世世承继先贤耕读遗风,源远流长一脉相传代代鸿儒满堂芝兰生香”。

在高正宗眼里,儿子的行为正打破孝亲敬长的伦理底线。

一切因婚房而起。

高正宗准备先在农村造房后让儿子结婚,儿子不肯。高正宗又考虑让儿子租婚房,租金他来出,儿子也不肯。最后儿子搬到了母亲家住,“就是要把我挪开。”高正宗声音低下去。

最近的几场大病让高正宗彻底对父子关系绝望。“去年我两只脚中风,我也没跟他说,没问他要钱,反正自己能过自己过。”之后躺在床上实在没法,高正宗打了电话给儿子,请他帮忙先垫1000块,“结果他在电话里骂,说我病是假装的,老不老嫩不嫩的,想他的钱用。”高正宗心灰意冷,“我不认识这个儿子。”但孙子一喊“爷爷爷爷”,他心又软了。

前一个月,高正宗白细胞严重超标,换血的事没跟儿子提,但儿子最后还是通过高正宗妹妹的口知道了。“他又骂,说我一年都没有个地方好的嘞。”

“别说给我钱,他一个电话都没打来过。”高正宗说得激动,一根铁勺子咣咣咣地刮着不锈钢碗底,他闷下最后一口饭, “要是他有时间回来,我到法院跟他脱离父子关系。”

“说我拐,说我骗,你也没什么钱给我骗。”高正宗开始用第二人称说话, “我也不想连累你。”那次花费十多万的换血最终靠初中同学筹钱和高正宗的个人积蓄做完了。

“您和儿子小时候关系怎么样?”

“小时候一直很好”,高正宗想了想说。

在他的表述里,23岁妻子同他离婚,“我为了儿子,一直没娶,从3岁开始把他拉扯大。”即使在他独立办团,闯荡江湖的两年里,高正宗一直把儿子带在身边。

这和一般演员的经验有出入。按“常理”, 婺剧演员和他们的家人通常过着聚少离多的日子, 如果选择“包年”的戏班,一年可以挣七八万,但是有11个月在外奔波;“点天”的戏班更自由,甚至演完一台戏就可以回家,但是收入相对不稳定。在剧院后台,记者遇到一个演跑兵的母亲,她的儿子已经工作。回忆起儿子的童年,母亲很激动,“想!天天想!自己生的儿子怎么可能不想?但是为了混口饭吃又能怎么办?”

在人前,高正宗不介意拿父子关系开玩笑。李国福和高正宗关系好,因为一件事争论起来,李国福急了,黑他 “演大花脸的就没下场。”高正宗干笑着接过话,“我本来就是没下场的,上没老下没小的,你下场好一点就好了。”

如果高正宗记得,谈话倒退10分钟,他正用这几个词概括自己喜欢戏曲:悲一些的,讲孝顺父母。两种特质聚合,他举了一个例子,《琵琶记》:

赵五娘的新婚丈夫蔡伯喈被当朝丞相强招入赘,五娘一人任劳任怨,服侍公婆,让公婆吃米,自己则背着公婆私下自咽糟糠。伯喈欲辞婚辞官回家尽孝却不得。最后公婆皆逝去,五娘削发卖葬,罗裙包土,自筑坟墓。又亲手绘成公婆遗容,身背琵琶,沿路弹唱乞食,往京城寻夫。

农耕社会中孝亲敬宗的伦理观念和现代家庭社会的矛盾产生强烈碰撞,高正宗能否感受到自己身处这戏剧性的张力之中?他考虑过年轻人会接受戏里宣扬的价值观吗?

“没细想过。”在烟丝的一明一灭里,高正宗陷入沉默。

(五)营生

新建镇婺剧团解散后,徐珍英的一批姐妹脱离了婺剧行当,结婚生子,下海经商,环顾一周,只有徐珍英在这个圈子坚持了39年。离开民间婺剧团的自然免去了常年奔波迁徙之苦,问她后悔过吗,徐珍英摇头,“一个人闷在家里会觉得很烦,事情多,出来唱戏,开开心心的,什么事情都忘记了。”她打开手机相册,翻出一张演花旦的扮相。

照片里的徐珍英一身水红,眉眼里透着柔顺的风情,她说这是去年拍的,看到记者一脸的不可思议,她很得意,“是不是很年轻啊?我跟你讲,一唱戏心态会变好,心态好人就年轻。”

高正宗今年50,年轻时强大的主见在这个年龄开始表现为一种固执:他击鼓坚持使用老调,鄙夷浙江婺剧团的旧曲新编,称那不是婺剧;他带了七个徒弟,可惜“年轻人都跟着潮流走”,不按着老唱腔来;他感叹世风日下,乐队被人看低了,如今小生花旦地位高,“在老一辈那儿,打鼓是先生,是第一把交椅。”

说起某某婺剧团去年拿了两百万出来排新戏,请导演、请编剧,把传统婺剧改成了歌舞表演,他一脸嘲讽,言辞激烈:“对我来说,这已经不是婺剧。”“我们这辈人走了,婺剧绝种。”

但这只是高正宗的想法。

就像他曾经陷入谷底又重振旗鼓,地方戏曲的命运也有相似的轨迹

现如今,民间婺剧班受到一类人群的特别拥戴:他们60上下,退休在家,腿脚灵便。“我那个村子,有些人听到哪里演戏了就去。其实很多都是演同样的戏,但是他们也都同样到场。”一位研究缙云地方文化的老先生说起这群人满脸敬佩。

另一方面,缙云婺剧的追捧者中,年轻人并未缺场。他们用着更现代的方式表达对地方戏曲的热爱。

在当地至少存在了七八个戏迷微信群,这里活跃着一批80后的年轻戏迷。他们互相“@”,或讨论扮相气场,或评论唱腔转音,用定妆照作头像,晒现场演出视频,共享演出信息,使用和戏曲相关的表情包,甚至起哄让某人语音献唱一段。

“缙云县七弟婺剧团戏迷群”的人数一度达到490人,7月4日,戏迷群管理员在微信群聊中召集成员参加“2017年婺迷戏友大聚会”,除特邀嘉宾外,参与者每人收费100元,可获限量版定制T恤,信息发出当日,5分钟内报名30人。

这似乎佐证了徐珍英和李国福的观点:婺剧不可能没人看,只要有人看,就会有人演。“担心什么咧?以后的事情谁知道啊?”徐珍英说,她用仿佛来自直觉的肯定反复强调不会没人演婺剧;李国福的分析更趋于理性,他说现在政府推广婺剧进校园,很多孩子从小学开始接触戏曲,婺剧不会断流。

徐珍英和李国福可能没有意识到,当下他们身处的民间婺剧团的存亡,就是地方戏曲生命力之所系。对于在浙江不同地域频繁流转的30多个缙云民间婺剧团班主来说,“存亡”是一门生意,如何经营有方是更为现实的处境。

在采访的五天内金兰婺剧团在笕川村文化礼堂要演3个晚上2个中午的还愿戏,据说请戏的人出了3万元。目前还愿戏、作古戏、平安戏依然是剧团的主要收入来源。

尽管现今的市场环境远好于1990年代,但是一场飞来横祸又会置剧团于险境。7月1日,金兰婺剧团在缙云县岩下村演出,岩下村贫苦,剧团只能露天搭台,用巨形塑料棚遮风避雨。就在当晚,剧团遭遇罕见强对流天气,电器烧毁、头面泡烂,前后损失20余万。“我要去一趟文化局,税都交了总要帮我们负担一些吧?”班主王金兰回忆时余悸未了,盘算着怎么减少损失。

“这里的条件就会好很多。”她看着对面的笕川村文化礼堂说。

(六)乡土语境

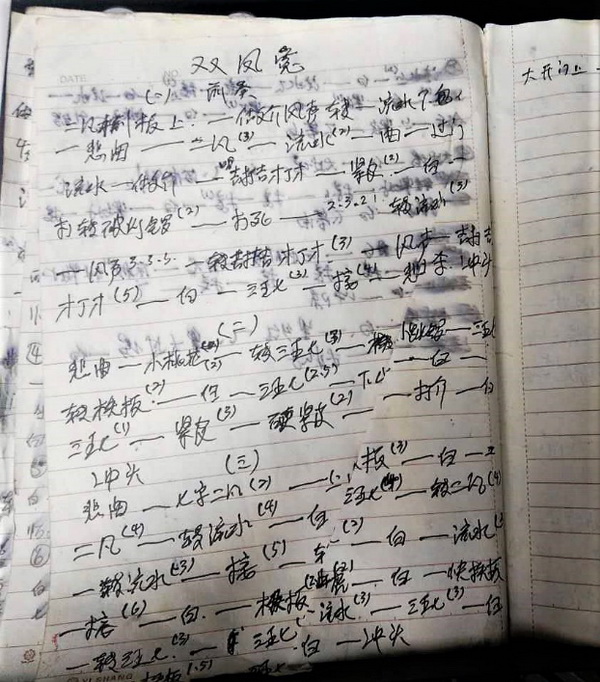

初到笕川的夜场,金兰婺剧团在文化礼堂演了出《血溅乌纱》,由高正宗编排。

河阳知府严天明审一桩人命官司,自家妻兄作假蒙蔽,用赃物贿赂严妻程氏,求她私填案卷结案。而后错斩无辜之人刘松,刘女为父鸣冤,头触桌案,血溅乌纱。赃物被死者亲属识破,凶手被正法,严天明悔恨交加,先将妻子披枷收押,后毅然伏剑殉法。

严天明拔剑自刎一瞬,全剧推向高潮,高正宗的鼓点咚咚咚地紧起来,脊梁骨挺得笔直,眼神聚满刚勇,在这出交织着为官清廉、邪不压正、奸佞全无好下场的悲剧里,他听见台下纷纷叫好,“这个当官的真的清!”李国福的妻子从不听婺剧,那晚她却看懂了戏的意思,高正宗将之归因于“戏好”。

也许缙云的百姓从未脱离过戏曲的语境,因为他们生活在创造出这种语境的乡土上:

这里数以百计的宗社祠庙见证着几代人出走又归来的荣衰;古村落木板门上红纸黑字手写的春联传达着乡民朴素的家和万事兴的愿望;遍及东南两乡的“迎案”活动恭抬着各自地域内所最敬仰神灵的香亭,消灾祈福,保境安民;正月初十的“龙灯会”上人们举着裹了灯带的特制木头,几百号人一起沿着村庄“舞龙”,祈求来年平安和乐。

一个司机翻出今年春节壶镇“龙灯会”的照片——数百条灯带连缀成划破黑夜的光芒,如燎原之火燃烧在缙云这方水土上。

(应采访者要求,王全有、李国福为化名。)

【上海文艺评论专项基金特约刊登】