鉴赏|“美的缔造者”莫里斯:迷人图案为何经久不衰

威廉·莫里斯与工艺美术运动对工业化进行了巨大反思,并为之后的设计运动奠定了重要基础,威廉·莫里斯所创造的图案流行至今。更鲜为人知的是,威廉的女儿梅·莫里斯也是一位出色的设计师,推动了刺绣工艺的复兴。日前,展览“莫里斯公司:美的缔造者”在芝加哥艺术博物馆展出。从工艺美术运动的时代背景、莫里斯的创作历程,再到女儿梅的设计与革新,以及莫里斯夫妇的葛兰斯勒之家陈设,本文从展览出发,呈现莫里斯公司经久不衰的魅力。

“前几天,我从纽黑文返回纽约时,暴雨倾盆而下,一个想法突然向我袭来:威廉·莫里斯那色彩斑斓、以植物为灵感的设计,之所以在英国和美国备受追捧与模仿,或许与北半球冬季的气候特点有关。身处暖气充足的起居室,被(莫里斯设计的)印花墙纸围绕,被绽放的茉莉花纹样环抱——无论室外温度如何,都让人有春风拂面之感。”艺术评论家本杰明·吉诺齐奥(Benjamin Genocchio)曾这样说道。

日前,“莫里斯公司:美的缔造者(Morris & Co.: The Business of Beauty)”正在芝加哥艺术博物馆展出。莫里斯公司由英国著名设计师、工艺美术运动(the Arts and Crafts movement)的思想领袖威廉·莫里斯(William Morris)于1861年创立,是名噪维多利亚时代(1837年–1901年)的室内装饰公司。

激流涌动的19世纪

19世纪下半叶见证了现代艺术在欧洲的萌芽。印象派运动在巴黎徐徐拉开帷幕,在伦敦,工艺美术运动也如火如荼地展开。

“莫里斯公司:美的缔造者”展览现场,芝加哥艺术博物馆

维多利亚时代后期,工业革命已将英国的旧秩序瓦解,机械化生产蔚然成风,各式工厂星罗棋布。诞生于流水线的商品大多粗制滥造,审美价值全无;品质上乘的制品则过分奢华,缺乏实用性,价格也非人人都负担得起。工艺美术运动的参与者批判来势汹汹的大规模工厂化生产,推崇手工艺传统,反对华而不实的装饰风格,提倡复兴中世纪(一般指5世纪罗马文明崩溃至文艺复兴之前的欧洲文明时期)艺术的朴素与简约,偏爱自然元素。他们中的许多还在乡村建起了工作室,追求返璞归真的生活。

威廉·莫里斯虽然没有促成这场改革的成形,却成为今日最为人熟知的工艺美术运动实践者。在他的思想的指引下,现代设计改革之火蔓延向了英国其他城市、欧洲其他国家和美国。

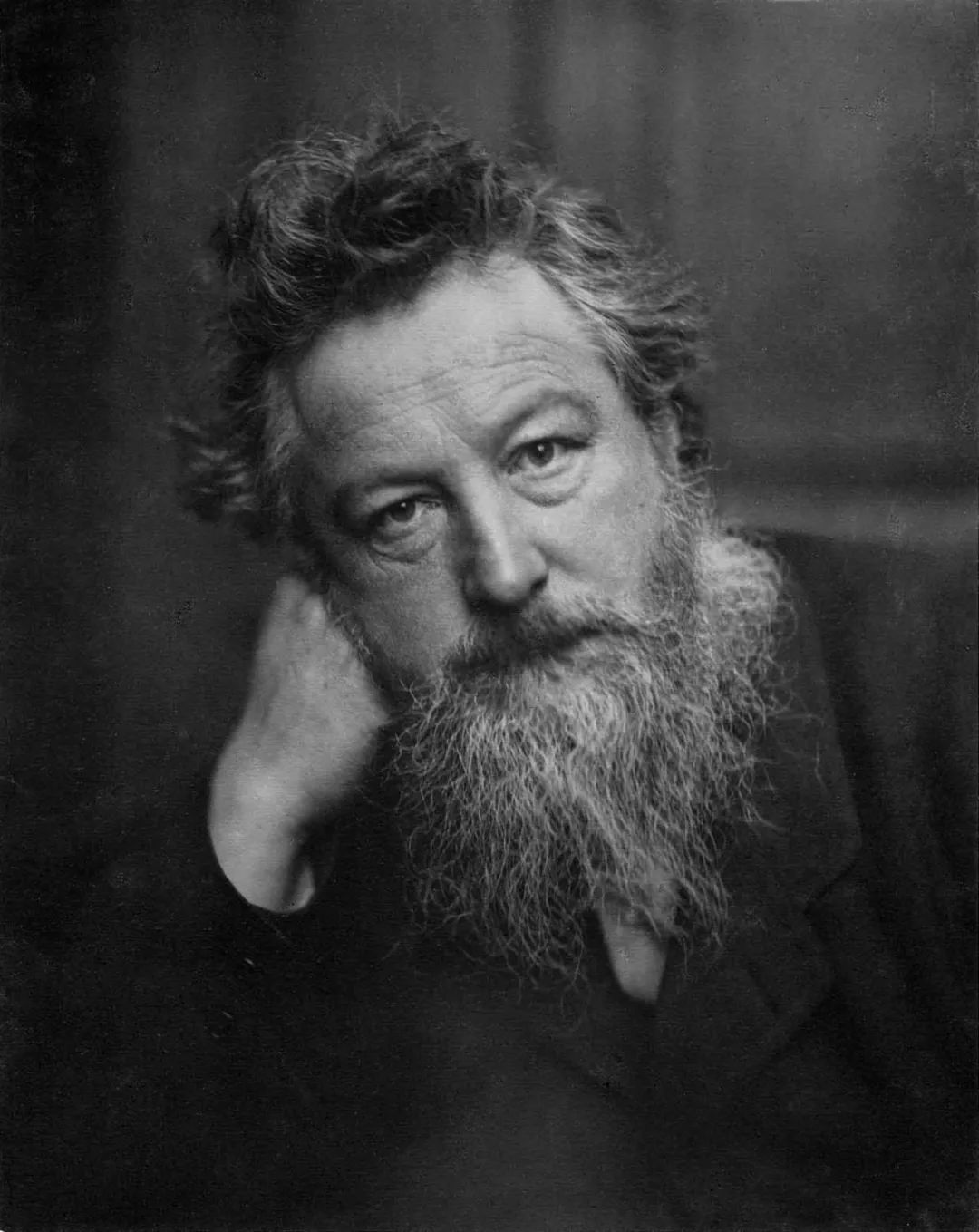

威廉·莫里斯与他的艺术

威廉·莫里斯

“任何你认为无用或不美丽的事物,都不应存在于你的家中。”

维多利亚时代,经济的飞速发展和农村人口的大量迁入让伦敦充满活力,但生活质量却因弥漫的煤烟大大下降;初来乍到的底层人民试图在这儿安家立业,却难以维持生计。正如查尔斯·狄更斯描绘的那样,伦敦成为一座赤贫与富足紧紧相邻的都市。对现代城市生活感到厌倦时,莫里斯便会去往远离喧嚣的凯尔姆斯科特庄园(Kelmscott Manor)转换心情。那里是他的灵感宝库,也被他称作“人间天堂”。

在英格兰乡间的日子舒适惬意,自然之美尽收眼底。一天,画眉鸟又来造访莫里斯的菜园。它们仗着自己身形小巧,肆无忌惮地穿梭在盛放的花与交织的藤蔓间,垂涎鲜嫩多汁的草莓。一不留神,这群胆大妄为的鸟儿就将成熟的果实偷走了。莫里斯一边咒骂着,一边创造出了他最负盛名的织物图案——《草莓小偷》(Strawberry Thief)。

《草莓小偷》细节图,威廉·莫里斯,1883年,芝加哥艺术博物馆,编号:1992.396

乍一看令人眼花缭乱的构图,因其对称性和纹样的重复性而显得层次分明、井然有序。这样的编排洋溢着活泼,给人以和谐的视觉体验,颇具伊斯兰设计艺术的特征。

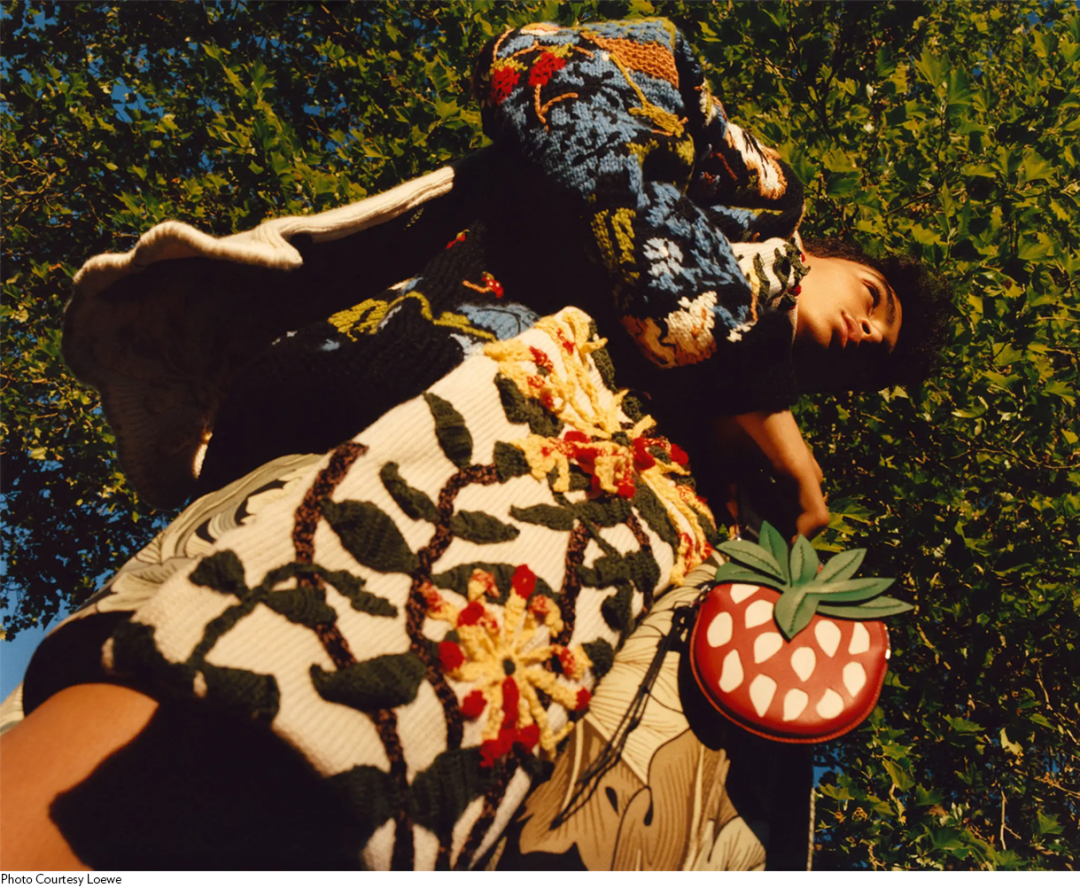

《草莓小偷》的魅力是持久的。英国维多利亚与艾尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)就曾与艺术家合作推出同名游戏,用数字技术唤醒莫里斯精美的设计。2017年,罗意威(LOEWE)推出“威廉·莫里斯系列”,由其创意总监乔纳森·安德森(Jonathan Anderson,也为JW ANDERSON品牌创始人)打造,巧妙融合了莫里斯的四件代表性印花图案,以《草莓小偷》为灵感的成品极其抢眼。

《草莓小偷》(游戏场景),索菲娅·乔治(Sophia George)参加维多利亚与艾尔伯特博物馆驻地计划(2013年10月至–14年3月)期间开发

《草莓小偷》(游戏场景),索菲娅·乔治(Sophia George)参加维多利亚与艾尔伯特博物馆驻地计划(2013年10月至–14年3月)期间开发

罗意威(LOEWE)于2017年推出的“威廉·莫里斯”系列

罗意威(LOEWE)于2017年推出的“威廉·莫里斯”系列

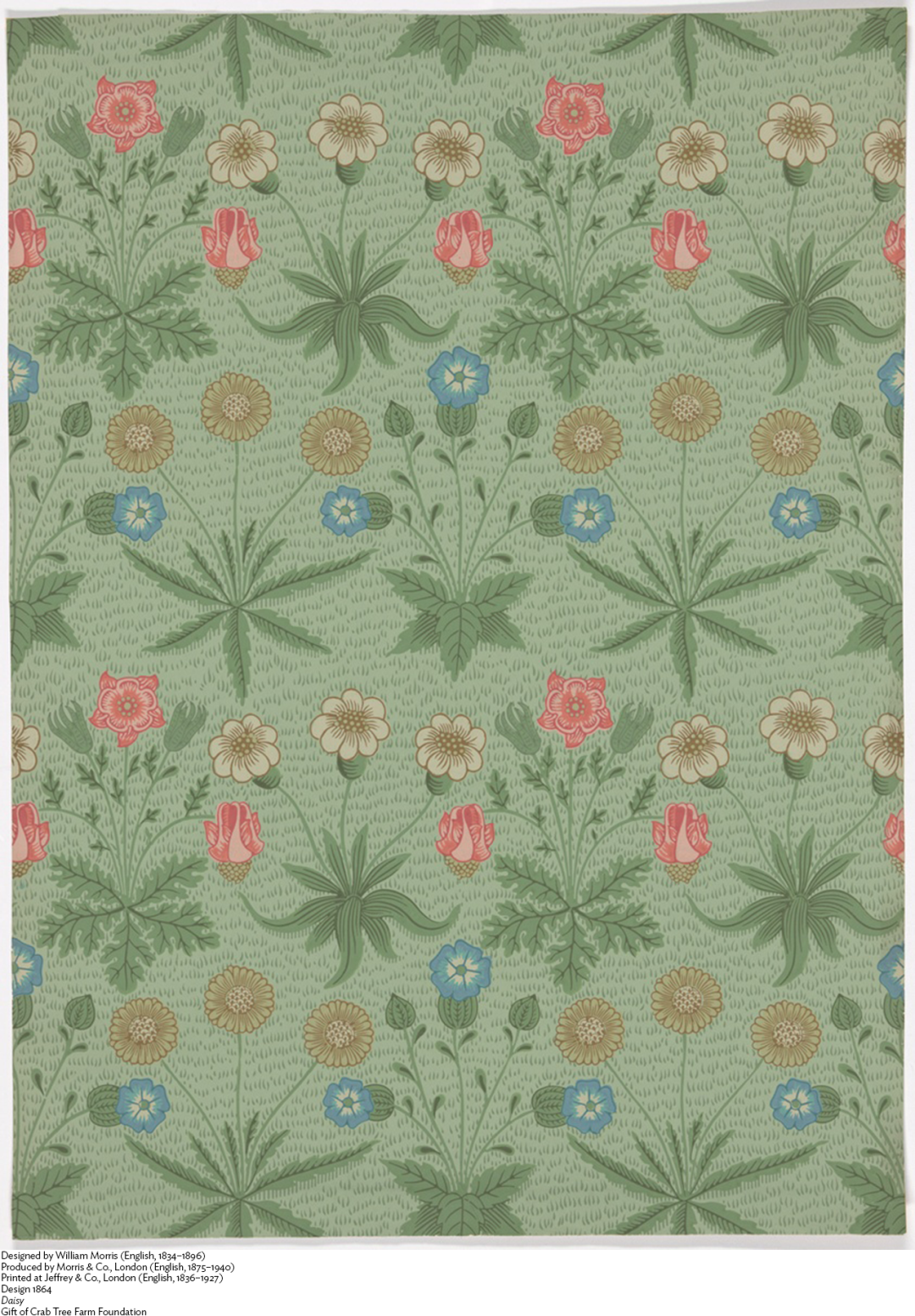

《草莓小偷》设计于1883年,那时的莫里斯已经开始关注图案的对称性,有条不紊地玩转着复杂的几何结构,让大自然的旺盛生机跃然眼前。在此之前,他更倾心于以清爽的构图展现自然之境纯粹、淡雅的美感。

《雏菊》,威廉·莫里斯,1864年,芝加哥艺术博物馆,编号:Obj: 249079

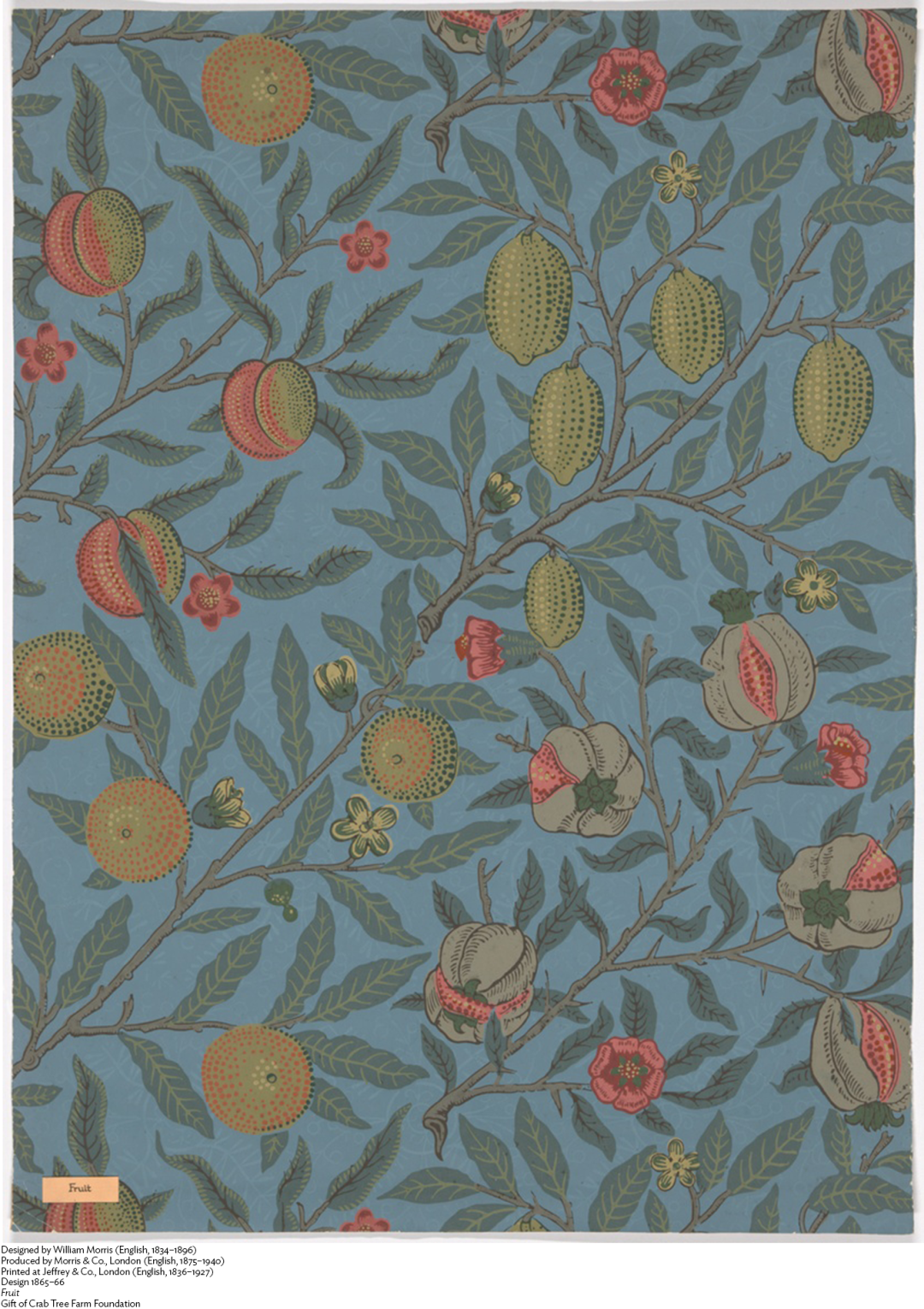

《水果》,威廉·莫里斯,1865–66年,芝加哥艺术博物馆,编号:Obj: 249073

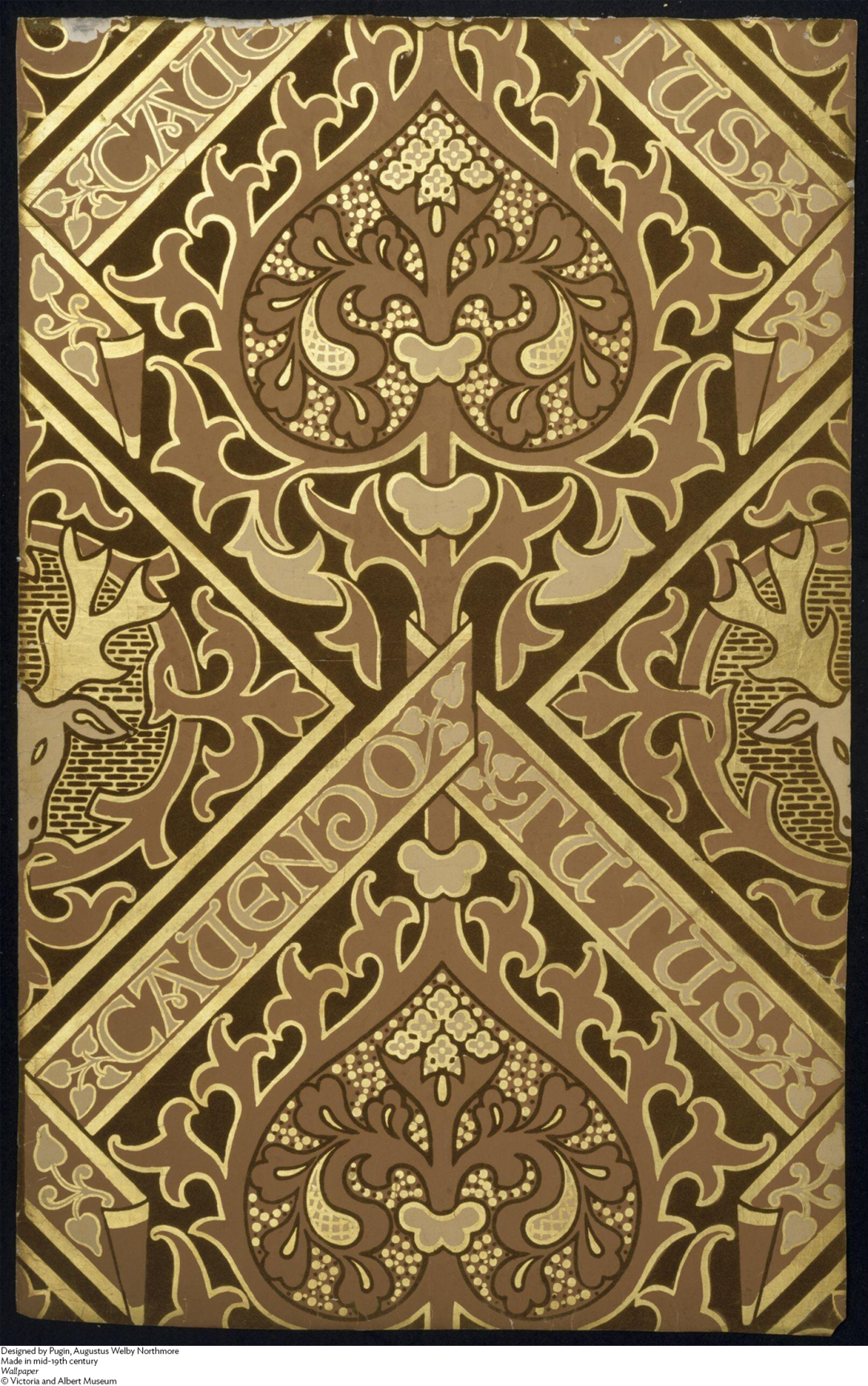

和莫里斯一样,同时代很多设计师也爱描绘动植物,但受市场趋势的影响,他们总把精力放在异国品种上,追求“视错觉”风格(Trompe l'oeil,绘制逼真的图像来创造视觉幻觉,使所描绘的事物看起来像存在于现实的三维空间),常常使用花哨的装饰元素。莫里斯则将赞美送给英国本土随处可见的花鸟树木(至少早期如此,在后期他的作品时常也充斥着异国情调),配色贴近现实生活,图案朴实简约。他提倡走进自然、亲身观察万物的构造与动势,不能只参考古代艺术书籍和档案图鉴。在风格上,他几乎摒弃三维立体感,认可改革者奥古斯都·普金(Augustus Pugin)和欧文·琼斯(Owen Jones)推崇的平面化和几何图形设计。

以洛可可风格壁柱图形为框架的自然主义花纹墙纸,约于1850—60年制作,现藏于维多利亚与阿尔伯特博物馆

奥古斯都·普金设计的墙纸图案,制作于19世纪中期,现藏于维多利亚与阿尔伯特博物馆

工场手工业向机器大工业的转换,将原本应为一体的设计与制造分割成一个个独立的阶段。重复性的工作将人逼向沮丧之境,工人阶级就算再辛勤,也难以盼来生活的富裕。无论是设计师还是工匠,都很难发挥自己的创造力、体会集体劳动的乐趣。这一切都让莫里斯感到不悦。他梦想着回归中世纪的小型手工作坊模式,帮助劳动者找回“心与手相通相应,情感与技巧相协相融”的状态,自由合作,共同制作更多美丽的工艺品来取代工厂的廉价制造,重建大众的审美与道德意识。在他看来,这样才能使社会和谐稳定、迎来发展;现代工业资本的力量只会摧毁劳动者的尊严与价值,也无法改善消费者的生活品质。

无论是受上述信念所趋,还是出于对手工艺传统本身的尊重,莫里斯从未停止对手工染色和印刷方式的实验,兢兢业业地探索着天然染料的应用。他花了六年时间才把东方古老的靛蓝拔染印花法(indigo discharge method)研究透彻,随后将其运用到《草莓小偷》的制作中,以保证色彩的深度和细节的清晰。生产墙纸时,莫里斯坚持使用起源于古代中国的木板雕刻印染技艺(block printing),虽然整个过程耗时较长,但他对成品呈现的效果甚是满意。

如今,莫里斯的设计已经成为永恒的经典,备受家居以及时尚行业的青睐,艺术家们也爱将其融入自己的作品中。

《听见最后审判号角的圣·杰罗姆》,可海恩德·维里,2018年

1880年代中期,莫里斯似乎找到了更重要的事业——写作,出版了大量叙事散文,包括他最知名的作品《乌有乡消息》(News from Nowhere),畅快地诉说着自己的社会主义思想以及乌托邦式愿景。媒体将焦点指向莫里斯的社会主义信仰,公众对他的认识也因此不再局限于他的设计师身份。

1891年,莫里斯创办凯尔姆斯科特出版社(Kelmscott Press),它被称为“印刷史上最成功的私人出版社”。他与志同道合的艺术家们一起,手工完成了2万多册书籍的印刷、排版和装订。临终前几个月,莫里斯仍在为制作《杰弗雷·乔叟作品集》(The Works of Geoffrey Chaucer)而忙碌,这是出版社最杰出的出版物之一。

莫里斯公司:向时代发起“圣战”

写作显然不是莫里斯宣扬自己社会改革思想的唯一尝试。1861年,他同妻子以及几位好友创立了莫里斯、马歇尔、福克纳公司(Morris, Marshall, Faulkner & Co.),希望能打造一个中世纪风格的手工艺社区,实践社会主义。莫里斯认为,艺术能愉悦心灵,它应属于所有人,应融入日常生活的点点滴滴。公司贯彻了他的理念,以提升家装格调、美化生活环境为目的,设计和制造实用与美丽并存的商品。

公司主打“纯手工制作”,显然有悖于整个国家稳步踏上的工业化道路,初期生产的壁画和刺绣装饰品也没有什么销量。1868年,查尔斯·伊斯特莱克(Charles Eastlake)的著作《家居设计品味启示录》(Hints on Household Taste)问世,人们开始对室内装饰提起兴趣,公司的经营状况这才有所好转。

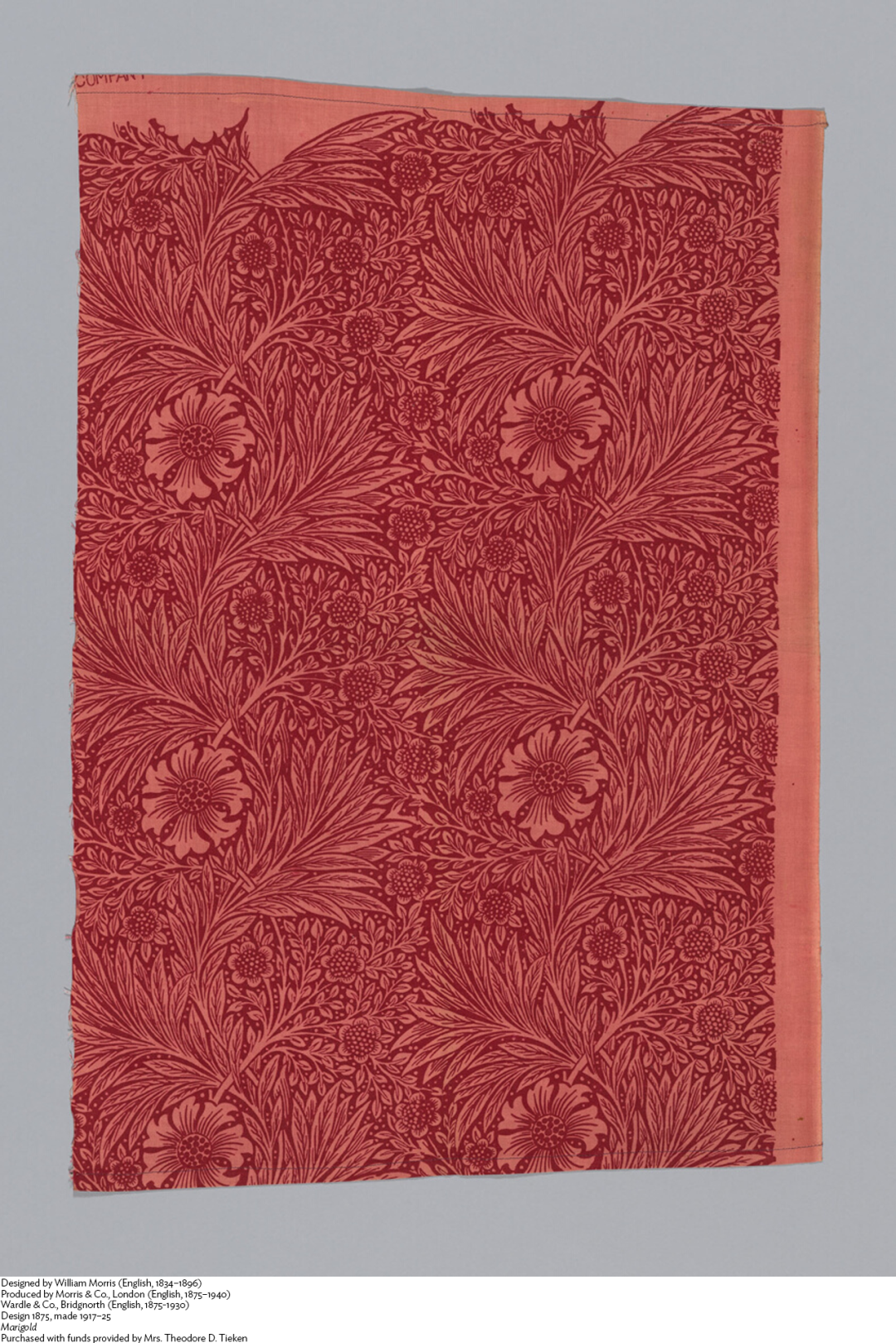

1875年,莫里斯成为公司唯一的董事,将其更名为“莫里斯公司”。接下来的十余年里,令人耳目一新的产品层出不穷,仅莫里斯一人,就为公司新增了至少80种图案,适用于各类产品线。

《金盏花》,威廉·莫里斯,1875年,芝加哥艺术博物馆,编号:1972.388a

《桃金娘》,威廉·莫里斯,1875年,芝加哥艺术博物馆,编号:Obj: 249081

《紫蘩蒌》,威廉·莫里斯,1876年,芝加哥艺术博物馆,编号:Obj: 249083

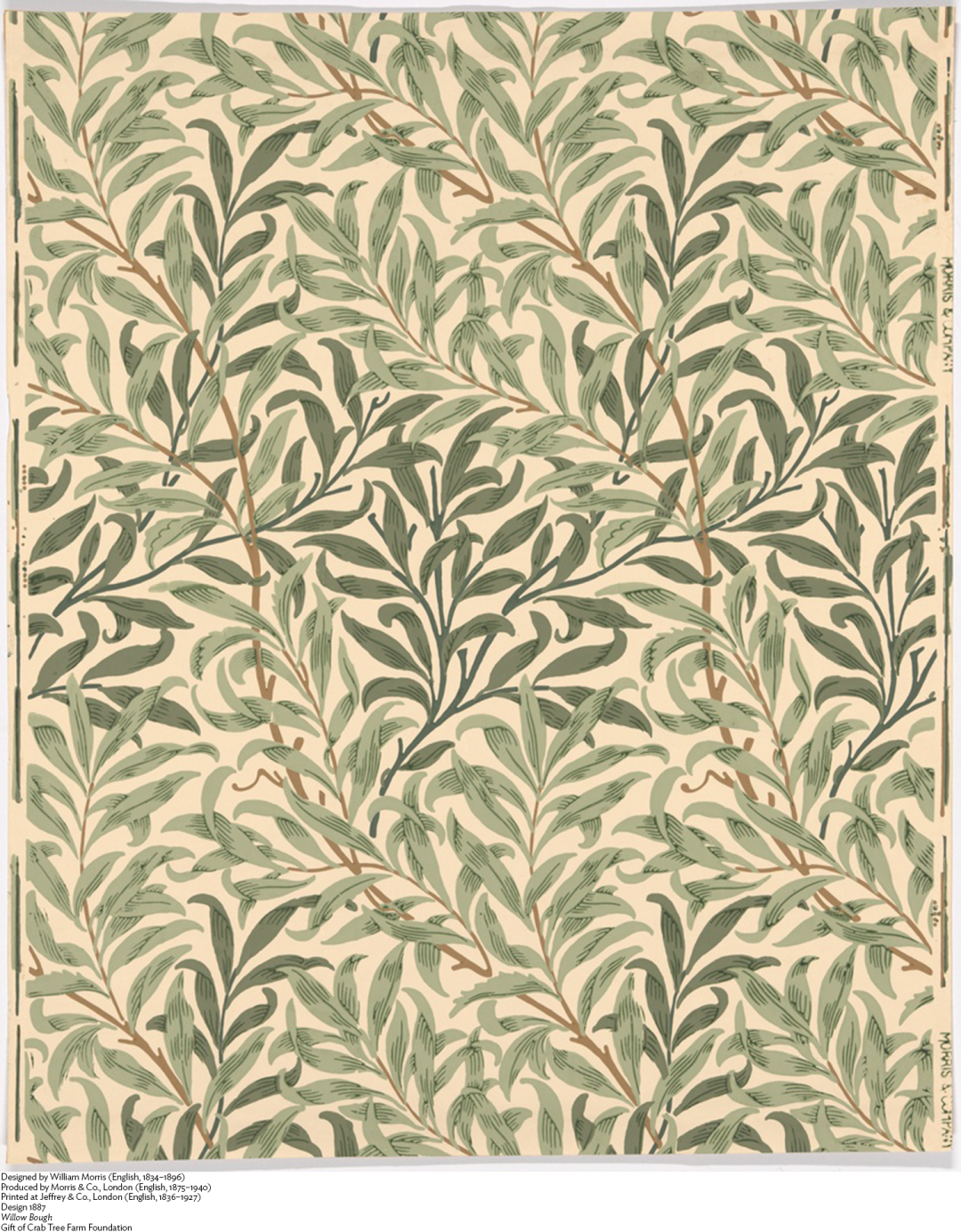

《柳树枝条》,威廉·莫里斯,1887年,芝加哥艺术博物馆,编号:Obj: 249076

莫里斯未曾动摇过自己的理想,但因诸多现实因素,他最终还是放弃以小型手工作坊模式来管理自己的公司。不过,他的实践将工艺美术运动推向高潮。手工艺协会和工艺美术社区在各地建立起来,其中一些甚至蓬勃发展了几十年。

1896年,莫里斯去世,下一代设计师仍将他的风格视为典范,继续以自然为灵感进行创作,期盼能让乡野的浪漫与惬意走进家家户户。

《女神波摩娜》,由爱德华·伯恩·琼斯与约翰·亨利·迪尔设计,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1919.792

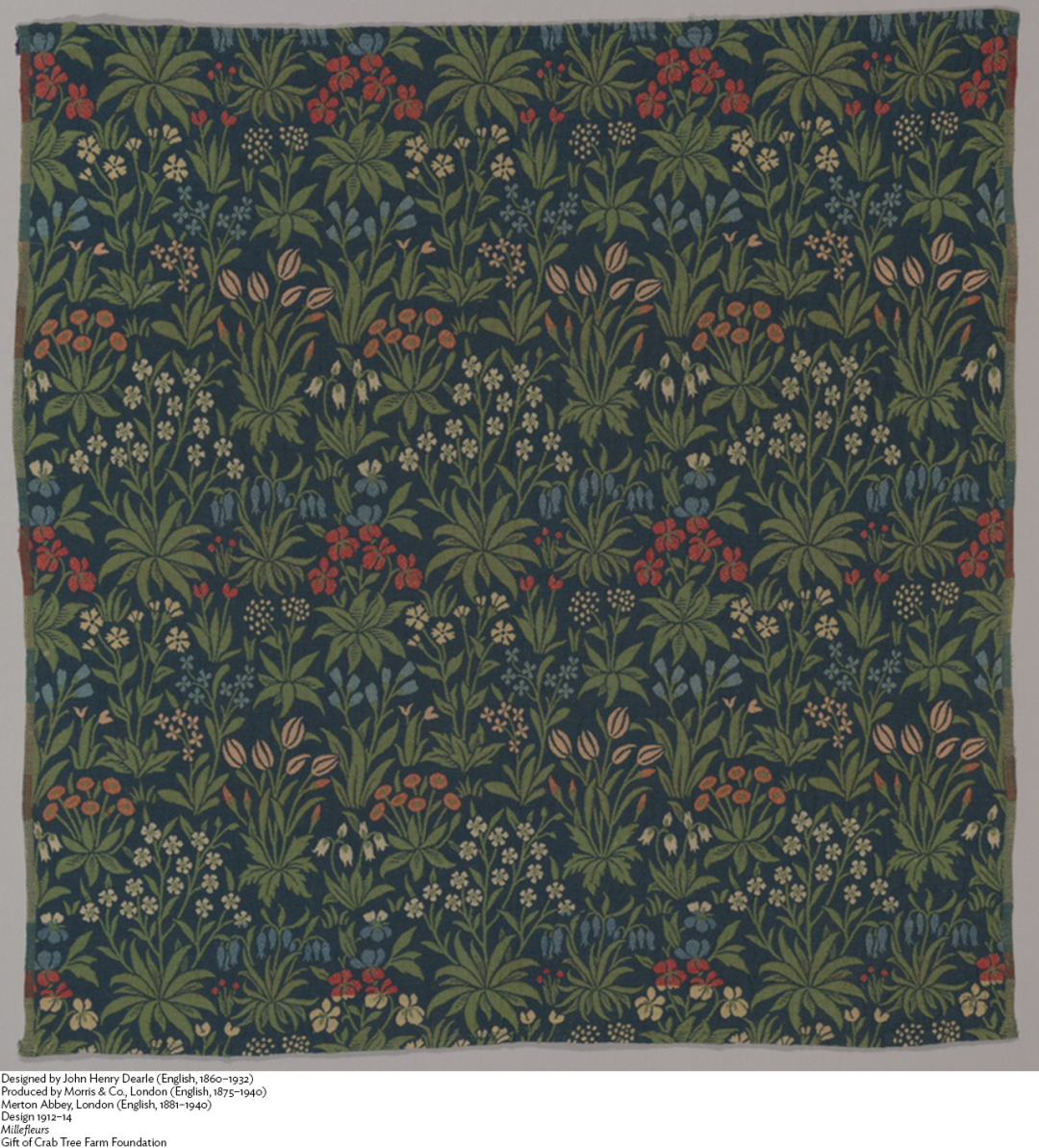

《万花斑驳》,约翰·亨利·迪尔,1912–14年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:2018.813

莫梅·莫里斯:逆行时代的女性设计师

无疑,威廉·莫里斯是公司设计团队的主心骨,这让我们常常忽略一个事实:他的女儿梅·莫里斯(May Morris)同样是中流砥柱。多数时候,这位女设计师的才华都被她父亲的名气掩盖,即便在工艺美术运动中占有一席之地,她也很少获得应有的赞誉。本次展览的策展人将梅的光辉崭露在公众面前,虽然相关展品数量不多,但也足够惊喜。

梅·莫里斯

梅出生之时,莫里斯公司刚成立不久,父亲与他的朋友们常常聚集在家中,探讨手工艺技术和材料。再长大一些,梅也加入了他们热烈的讨论,时不时还会参与父亲对天然染料进行的各种实验。在这个过程中,她慢慢建立起对自然的崇敬、对手工艺和劳动的尊重,以及对美的理解。同维多利亚时代其他中产阶级女性一样,梅自小就开始学做针线活。诞生于19世纪初的柏林刺绣(Berlin Wool Work)在当时颇为流行,却没有吸引梅的注意。最终,她毅然踏上了复兴中世纪刺绣工艺的道路。

1885年,凭借非凡的艺术才能,年仅23岁的梅被任命为莫里斯公司刺绣部门的主管,深入参与刺绣装饰品的开发,为墙纸和纺织品的设计也贡献了数不尽的创意。她从容不迫地协调着内部设计师与外包员工的沟通,和来自各领域的高端客户打交道时同样得心应手。

莫里斯公司的设计师约翰·亨利·迪尔(John Henry Dearle)与梅保持着紧密的合作关系。1885年,他们开始设计一款牡丹图案,用于装点隔断屏风。这款设计以工具包的形式出售给刺绣爱好者,他们可以根据梅提供的花纹样板,以及推荐的布料和用线,亲手完成装饰品的制作。

《牡丹》,约翰·亨利·迪尔,1885—90年,芝加哥艺术博物馆,编号:2018.843

端详梅的作品,我们很容易联想起她父亲的设计风格,但这两者之间其实有着微妙的不同,这可能与她在国家艺术培训学校(National Art Training School,今皇家艺术学院)学习时养成的写生习惯有关。梅更注重表现物象的内在意蕴,对植物的气质观察入微,描绘也因此更加细腻,整体画面体现出一种自发性和亲近感。她对重复图案和对称性也无特别偏好,构图相对松散。

忍冬图案防火屏风,梅·莫里斯,19世纪90年代早期–中期,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:2018.846

1893年,梅出版《装饰性刺绣》(Decorative Needlework)一书,将其献给有意了解刺绣艺术、愿意在刺绣实践中投入一点时间与耐心的人们。在主张研究自然的同时,她告诉读者,只用最简单、普通的针线技法,就能创造出不凡的作品。

《藤叶》,梅·莫里斯,1896年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:2018.844

成长于一个改革者的家庭,梅没有受过束身胸衣和裙撑的桎梏,时代为女性烙上的标签也从未束缚她的个人发展。进入莫里斯公司之后,她致力于改善性别不平等问题。几次发表演讲时,她都强调,刺绣师是男女皆宜的职业,成为刺绣师更是妇女为自己及家人创造更好生活的重要方式,这些劳动者的权益应得到尊重与保护。

父亲去世后,梅离开公司,开始以独立艺术家的身份活跃在世界各地,将刺绣知识与技艺教授给其他女性。1907年,她成立妇女艺术协会(Women’s Guild of Arts),支持女性艺术从业者,为她们提供相互交流与学习的机会。

葛兰斯勒之家

展览最为别致之处,或许是策展人巧妙地将芝加哥与莫里斯公司联系了起来。

时间回到1883年,已与丈夫在芝加哥定居十余年的弗朗西丝·葛兰斯勒(Frances Glessner)与威廉·莫里斯初次邂逅。不过, 这场相识并非发生在现实生活中,而是在书本里——在莫里斯撰写的《对艺术的期望与担忧》(Hopes and Fears for Art)里。仅一周时间,弗朗西丝就被这位英国设计师前卫的美学理念,以及他对建筑及装饰艺术深入而系统的思考,深深折服。

两年后,这对夫妇开始筹备建设新家,他们聘请的建筑师亨利·霍布森·理查森(Henry Hobson Richardson)和弗朗西丝一样,也是威廉·莫里斯的热情支持者。在考量室内装饰时,两方一拍即合,决定大规模使用莫里斯公司的产品,打造一个简约、舒适的生活环境。

葛兰斯勒之家大厅

葛兰斯勒之家会客室

如今,位于芝加哥近南区(Near South Side)草原大道(Prairie Avenue)的葛兰斯勒之家(Glessner House)仿佛一间以“莫里斯公司”为主题的小型博物馆,踏入其内,我们得以一窥这家传奇公司形形色色的产品线,从墙纸到地毯和窗帘再到床上用品,应有尽有。芝加哥艺术博物馆的展览展示了这栋房子使用的七款壁纸中的两款,分别装点了葛兰斯勒夫妇儿子的卧室和二楼的客房。

《罂粟花》,威廉·莫里斯,1881年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:Obj: 249078

向日葵》,威廉·莫里斯,1879年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:Obj: 249070

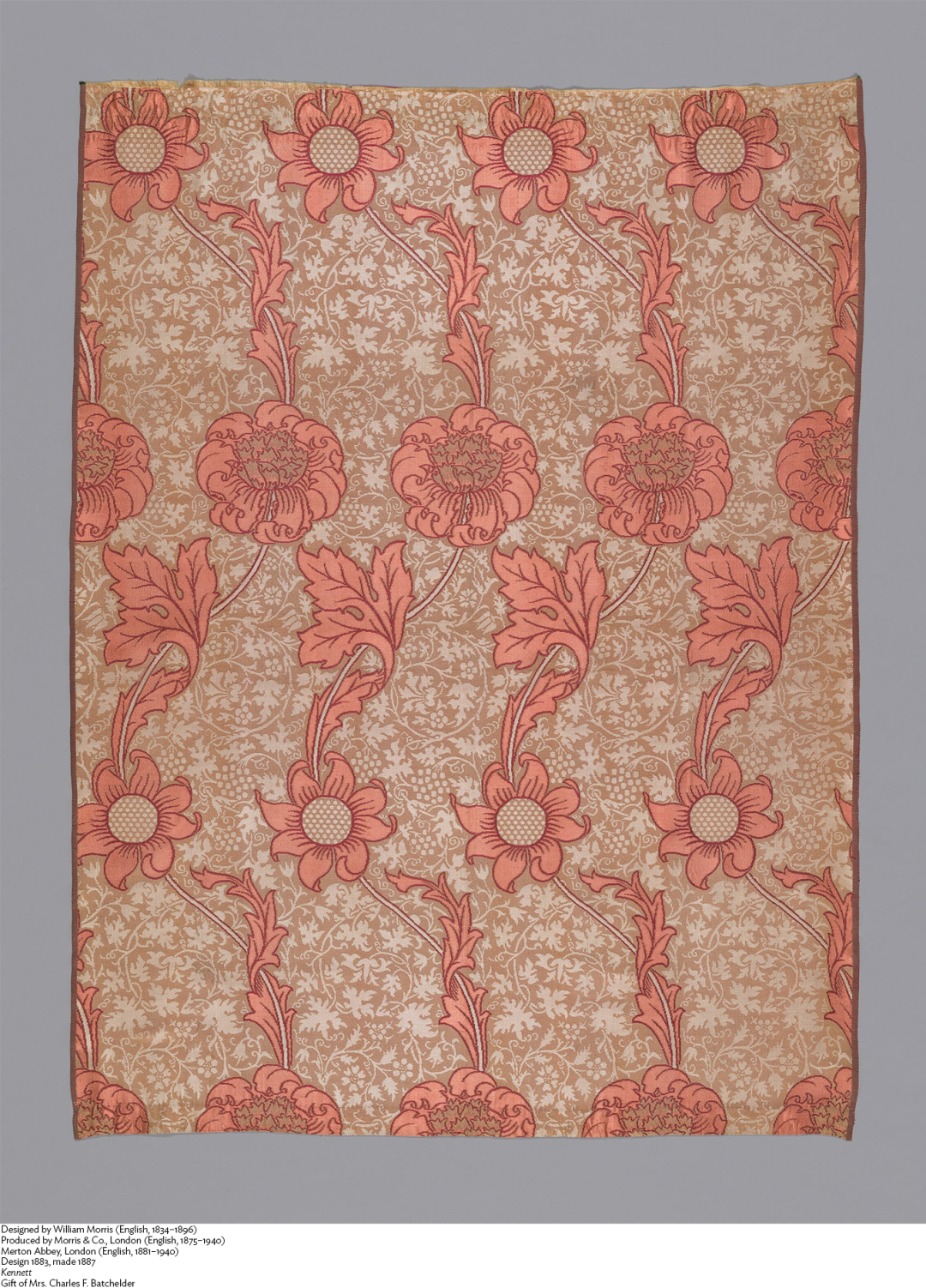

威廉·莫里斯的经典设计“肯尼特图案”也在展品之列。同一图案与不同配色及布料共舞,释放出截然不同的美丽。

肯尼特图案,威廉·莫里斯,1883年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:1971.682a

肯尼特图案,威廉·莫里斯,1883年,芝加哥艺术博物馆,馆藏编号:2018.834

整个展厅最为瞩目的是一张长达4.7米的手工编织地毯,由葛兰斯勒夫妇的孙女于1974年捐赠给博物馆。威廉·莫里斯以16至17世纪的波斯和土耳其地毯为灵感,设计了一个圆形图章作为图案的中心,又用宽大的棕榈树纹样将其环绕。

“天鹅之家”地毯,威廉·莫里斯,1883年,芝加哥艺术博物馆,编号:1974.524

弗朗西丝精通刺绣,当然知晓梅·莫里斯作品的过人之处。这款莲花图案丝质窗帘由梅设计,与葛兰斯勒之家会客厅的典雅气质完美契合,甚至为其增色不少。我们不难想象,1909的冬天,梅受邀来此发表演说时,看见自己与父亲的设计受到如此赏识,该有多么心潮澎湃。

《莲花》,梅·莫里斯,1888年,芝加哥艺术博物馆,编号:1918.298

威廉·莫里斯曾这样说道:“年少轻狂时我就下定决心,要用美来改变世界,为此可以不惜一切代价。即使我的成功显得微不足道,哪怕只改变了世界的一个小小角落,哪怕只发生在我所爱的男人和女人之间,我都将认为自己极为幸运,并把自己的事业进行到底。”

他大概没意料到,百余年后,人们仍然记得盛极一时的莫里斯公司,而自己的美学与理念也仍在绽放光彩。本次展览将于今年6月13日闭幕,希望大家都有机会亲眼见证维多利亚时代艺术与设计的魅力。