圆桌|在艺术与技术之间,身体如何感知世界?

在本雅明论断的“机械复制时代”的百年以后,艺术如何思考技术历史的总体经验,并提出符合今天时代的观念?位于长沙谢子龙影像艺术馆的新展“身体·宇宙:共同生活的艺术”试图对此展开一次探讨。展览开幕之际,艺术家围绕“艺术、感知、技术”展开了一场线上对话。他们从各自的创作出发,分享了对于技术时代下艺术的看法。

近两年来,由全球疫情而衍生出的对“共同生活”的探讨和反思,正在互相交织,成为全球范围内艺术界的普遍议题,例如2021年威尼斯建筑双年展的主题是“我们如何共同生活”;2021年的第二届广州影像三年展最初的主题则名为“重思集体”。日前,“身体·宇宙:共同生活的艺术”在长沙谢子龙影像艺术馆举行。身体是自我、世界与艺术的交汇之处,展览由董冰峰策展,呈现安捷·伊曼和哈伦·法罗基、徐冰、胡介鸣等14组国内外艺术家的作品,通过“身体与历史”“身体与技术”“身体与宇宙”三个板块,探索“共同生活的艺术”。董冰峰表示,“身体”就是“人”“体”“道”,“宇宙”则是“天”“用”“器”。本次展览尝试探讨的,就是对这种内外关系、天人关系、道器关系、体用关系如何结合,如何“共生”的反思和实践。

“身体·宇宙:共同生活的艺术”展览现场

展览开幕之际,围绕“艺术、感知、技术”,策展人董冰峰与三位参展艺术家冯梦波、王鲁炎、胡介鸣展开了线上对话。其中,王鲁炎介绍了他所参与的触觉艺术小组(和顾德新)的《触觉艺术》,作品创作于1988年,至今仍有大量展出和探讨。面对当时的非理性潮流,触觉艺术小组试图探索“脱离身体概念的触觉”,把感官的世界转变为理性的世界。此后建立的“新刻度小组”则进一步试图对艺术史中“艺术家个性”的存在发起质疑。冯梦波是中国最早关注且运用数字技术的艺术家之一,他完成于10年前《私人博物馆》系列聚焦当时已经衰败的上海自然历史博物馆,通过有秩序的拍摄,他在自身与博物馆的记忆之间建立了联系。胡介鸣的《空间探测》则是一场在地性的探索,作品在利用技术的同时强调“身体性”,最终呈现出的作品也暗含了艺术家身体的痕迹。

王鲁炎:把感官的世界转变为理性的世界

我想从《触觉艺术》的起源诞生、创作过程和创作理念来介绍这个作品。这个创作项目最早是1988年发起的。有一天艺术家顾德新找到我,提出一个想法,说想跟我一起合作。他最初的想法是,在空间里设置各种触觉的对象,比如麻的、硌手的等,他想让观众在黑暗中以关闭视听的方式触摸,从而关注和探讨人与人之间的关系。最初他的想法,是要求无论什么人进入到这个空间里来,都必须先握个手,他认为这是展览最主要的部分,创作的意义也全部体现在这一点。那么对于人类文明的发展,他是报以非常怀疑的态度。正是因为发展导致的隔阂,包括人们的价值观念的矛盾与冲突,所以他认为应该抛弃人与人之间的界限,关闭视听来彼此握个手,通过体温,和人与人之间的接触来感受到人与人之间真正的交流状态。

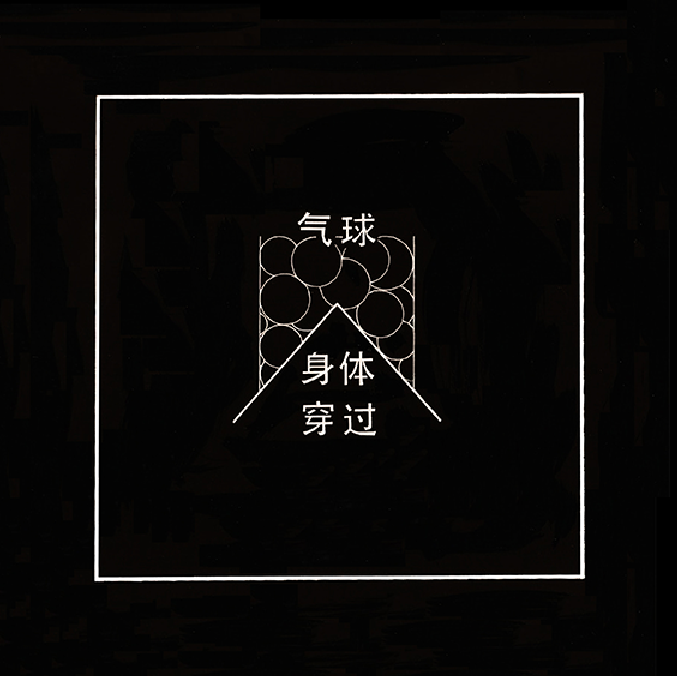

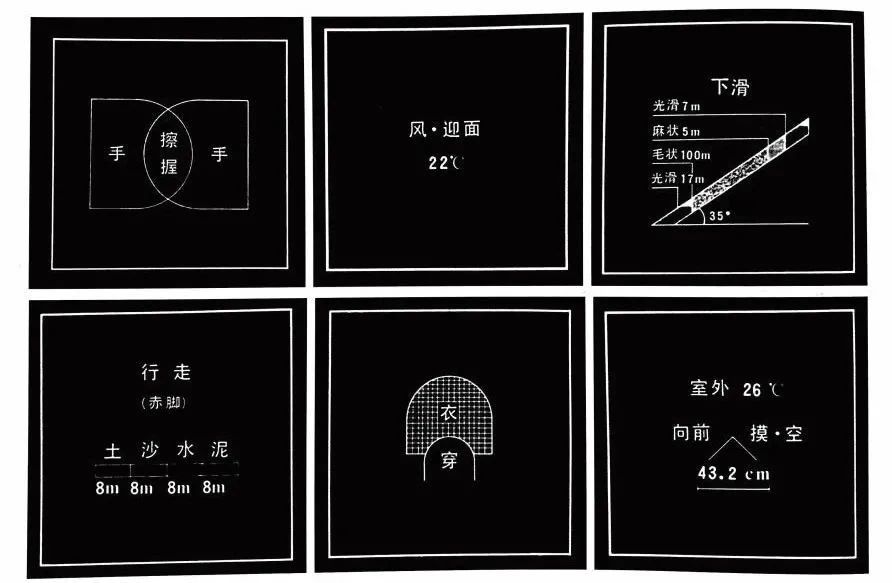

《触觉艺术》

我觉得他这个想法非常特别也很有意义。但还是局限在身体感官的想法。触觉还是身体感官,并没有摆脱身体的物理属性和本质,触觉还是触觉本身。于是我建议我们一起合作的话,是否可以做一个彻底颠覆触觉概念的物品,彻底脱离身体概念。它不是既有经验的“触觉”,而是观念的触觉,应当建立一个非感官的理念性的触觉感官领域。通过讨论,我们决定搞非身体感官的观念性的“触觉艺术”。

《触觉艺术》

第二个是显现方式的问题。既然要摆脱身体感官,该用什么方式来显现,需要一个方法论的价值和意义。我们最终决定,在绘图纸上用示意图的形式来表达触觉内容,翻拍后再曝光,印在纸上。底色是黑色,代表着关闭视听的概念,白色的部分是显现。我们以工具绘制完成后,为什么还翻拍、曝光再印到纸上?因为我们决定做非身体的、同时又在显现的概念方法上也要是脱离身体的创作。如果是手绘来作为结束,我们认为这个作品做得并不彻底,作品的显现还是手工的,它的完成的与身体有关,所以用相机曝光等处理方式是机械的,不是身体的。这也是我觉得这组作品为什么被选入这次展览的原因。

那么我们设置的符号与文字,这些表现触觉的意象,是与人们的生活相关的、熟悉的,纸上的是对生活的追忆和联想,它属于思想,不属于身体,而是头脑中的“触觉”。实际上我们的触觉,已经把物质对象作为精神对象了,属于非感官的思维活动,这就是《触觉艺术》。当时我们还起草了《宣言》。我那时候30岁出头,顾德新25、6岁,都处在动不动就写《宣言》的年龄,现在觉得挺有意思的。

触觉其实都是被目的所独有,是被目的所利用。我们去拿东西产生的触觉,是被“目的”所左右的,触觉是“目的”的产物。比如你拿起一瓶水,是为了喝或者其他的目的,人们很难说为了触觉去触觉。我们意识到,首先需要勇气让触觉脱离物体,从实用领域脱离出来,让它纯粹是它本身,才能有开拓性的意义。这是我们当时的创作思路。

新刻度小组(左起: 顾德新、王鲁炎、陈少平)

除了艺术本身的目的,我们还有其他方面的考虑。1988年是非理性潮流鼎盛的时期,我们看到了当代艺术的非理性的这种主流型态的集中爆发。我们和周围的艺术家朋友,对这个主要的潮流,是有不同的看法,都在寻找与这个潮流不同的艺术道路,而《触觉艺术》就是这样一个选择。非理性的无论如何都是产生于头脑的,感官的较之非理性的意识更非理性,所以我们有了想把理性和非理性倒转过来的想法,如果我们让非理性的触觉,向理性的思维倒转的话,可能是个很好的艺术举措。我们想把感官的世界转变为理性的世界。触觉艺术小组和在它之后发展的新刻度小组,可以说都是与当时的艺术潮流格格不入的存在。对于我们来说,《触觉艺术》取消了作品的价值,它不是审美对象而是思维对象。我们后来又组成了新刻度小组,也是这种思路的延续。

冯梦波:不断发展的“私人博物馆”

2010年去上海沪申画廊办个展的时候,朋友说上海有个自从80年代以后、就没怎么动过的自然历史博物馆,我觉得很有意思,从北京到达上海的当天,就去参观了。刚进博物馆大门我就很吃惊,那个地方就像小时候一样,像坐时光机回到了20多年前。所以我就用手机拍了很多照片。

回来后,我翻来覆去看手机里拍的相片,觉得还想再拍一次。于是我专门为这个事情,买了5D2和三脚架去拍博物馆。我一共去了4趟,每趟间隔半年,每次都有不一样的目的和想法。第一次用手机拍的不算。第二次带5D2相机,第三次主要拍黑白照片,第四次拍更复杂些的光栅立体照片。

冯梦波,《猿》,彩色摄影,100.5 × 67cm,2012,《私人博物馆》系列,图片由艺术家&仁庐提供

这个自然博物馆很老派,我纳闷它怎么没有一本展品图录呢?所以我就想给它做个图录,不用什么美感,就是跟以前一样,把照片的构图做工整,本身做好记录就可以了,这是第二次去拍。第三次去拍黑白照片,是因为这个自然博物馆不像其他博物馆,里面是专业打光,自然博物馆都是采用的自然光,每天光会一直变来变去的,觉得像写诗一样,我就想拍这个光在博物馆里的变化。第四次去,是拿了正式的《介绍信》。从此以后,就能去这个自然博物馆的任何地方拍了。像仓库啊,美工室啊,很多地方已经十多年没打开过了,有的钥匙也没有了。那么有的房间,我们就跳窗户进去或者扒窗户上拍。

毛冠鹿,冯梦波,黑白照片,102×68×5cm,《私人博物馆》系列,2012

办公区的楼梯,冯梦波,黑白照片,《私人博物馆》系列,102×68×5cm,2012

拍完黑白照片后,我还觉得缺点什么,可能就是技术的范围,我想要有更意思的办法把它记录下来。因为听说自然博物馆马上就要关了,得赶紧拍。最开始也想录像,像游戏一样在里边走,可以看到整个博物馆空间的感觉。另一个就是拍立体照片。我大概知道立体照片是怎么回事儿,一种是红白眼镜那种,一种古老的是光栅立体照片,我想拍光栅的,但我不会,技术有点复杂。我就去了河南还是山西的技术培训班,买了个软件。

这个软件的业余版价格有300多块,专业版的好几万,我们买了个300块的软件回来了,在家里做实验,按照这套流程来做。发现300多块买的这个业余版,跟专业版的效果是一样的。于是我们搞轨道啊什么的设备,又去自然博物馆拍了五六十张。所以最终这个系列作品既有彩色的,有黑白的,也有光栅的立体照片。后来做个展的时候,我们也做了一个很全面的画册,所以这个项目是一个比较完整的想法和计划。

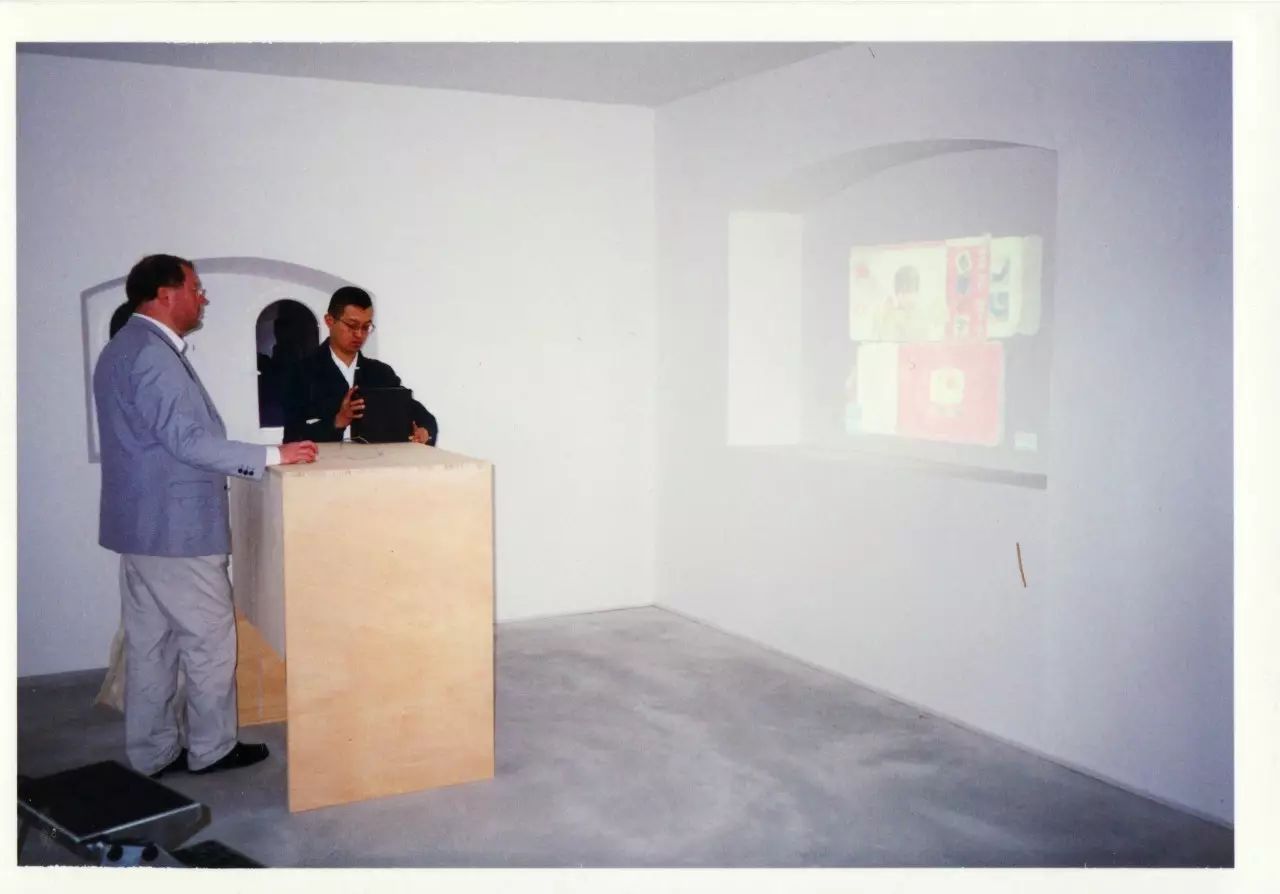

冯梦波 《私人照相簿》 1996 互动装置 第十届卡塞尔文献展展览现场图

《私人博物馆》系列,跟我以前的作品都有很密切的关系。比如1995—96年做的互动影像《私人照相簿》,这个也是一样从我自己的眼睛看到的。《私人博物馆》最终出来,不是个人的但带着私人的视角。我喜欢系统规矩地做事,我想把自然博物馆这个计划也做规矩。那么题材和技术的关系方面,我想做的,但是知识和设备不够,我就又去学习——比如这个项目最开始拿手机拍,然后拿相机,然后用光栅。

我想表达的这个博物馆话题很沉重、很大。从一个角度没法表达出来。那么黑白照片的部分是有诗意的感觉,但跟我想表达的整体的、客观的博物馆又有矛盾。而立体照片就像变魔术一样,像个游戏。我觉得从几个角度和手法去表现这个题材很有必要。

胡介鸣:用身体“探测”空间

我的很多创作,其实是针对特定的空间不是泛指的,是我到过的、经历过的地方,由此作为一个源头,来发展出后续的一系列艺术工作。我从个人经历的空间里获取一些素材,从素材出发触发想象来进行重组,让这些想法放马前行地走,然后我像欣赏风景一样欣赏这些形成的画面。

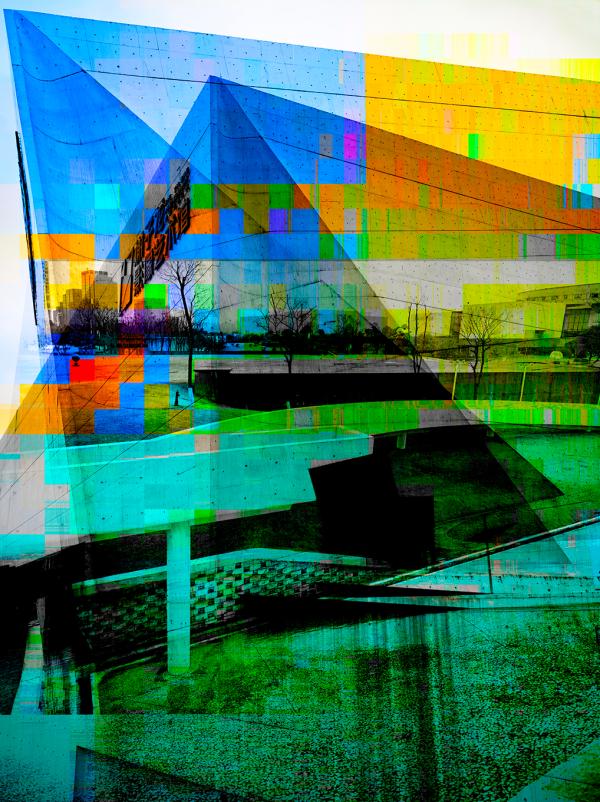

《空间探测系列:风景14#》,胡介鸣

像《空间探测》这个系列作品里,有一个非常窄长的画面作品。原本我没有构思要做一个非常窄长的画面,我在绕着走的时候在跟人家说话,一边说话一边拍,处于不稳定的状态,所以素材也不稳定的。后来我发现这种不稳定性,要用长条来配对,原始作品文件是8米,本次展览中因为空间展示限制缩短到了2米左右。“探测”的另一个意思,有一种悲壮的意思在,不是闹着玩,有种正经做事的感觉,随意中又带着慎重的感觉,是对自我状态的限定有种把控作用。