“说唱诗”是说唱和诗歌的跨界,很通俗,但不是微博段子

古希腊时代有职业叫Rhapsodes,可以理解为行吟诗人。做这份工作的人会用富有音乐格律的韵文念唱史诗,并且根据在场的观众,进行不同风格的即兴表演。他们的唱词常常涉及到社会观察、宗教事宜和时事政治等。而这本质上,和当今的说唱并非迥异。

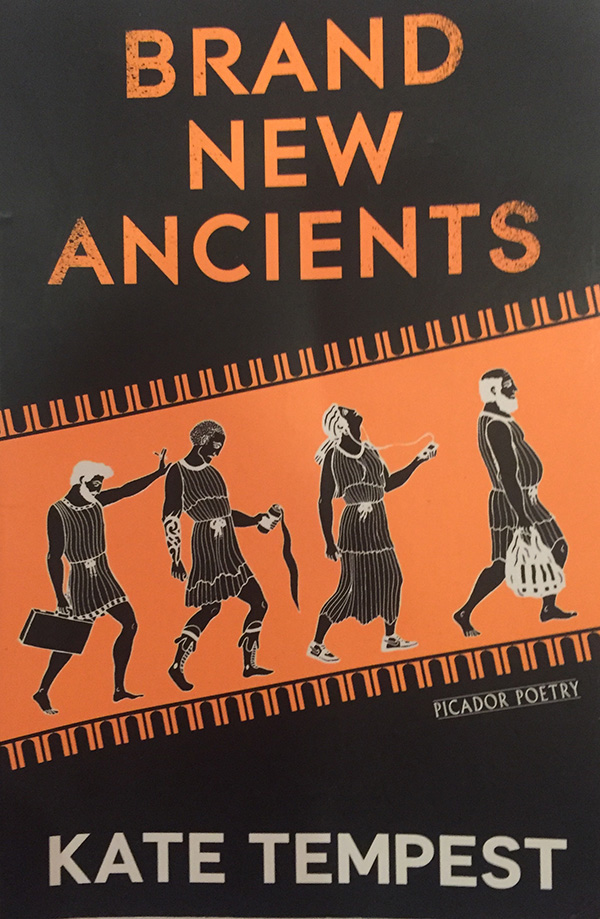

2013年,英国说唱歌手凯特·特普斯特(Kate Tempest)发表了处女作诗集以及有声书《全·新古人》(Brand New Ancients),当年获得了英国最高诗歌奖项之一特德·修斯奖(Ted Hughes Award),之后又两度入围英国的水星音乐奖,并被当代最伟大的诗人、批评家、当代十四行诗大师唐·帕特森(Don Paterson)选入在西蒙·阿米蒂奇(Simon Armitage)之后的“下一代”诗人(注:Next Generation Poets,是英国十年评选一次的当代诗歌关注对象),因为她的作品打破了诗歌与歌词、文本与剧场表演之间的界限,体现了一种希腊传统的现代演绎。

凯特·特普斯特,原名Kate Calvert,因着迷于莎士比亚戏剧《暴风雨》(The Tempest) 而用了这个笔名。这可能正预示了凯特注定会像一场暴风雨一样冲刷掉艺术形式间僵化的边界,带给当代读者野生的体验。

出生于伦敦贫民区,凯特·特普斯特的少年时期里很长一段时间都在New Cross附近的唱片店打工,她在那接触了音乐,并疯狂地爱上了嘻哈说唱这种叛逆却代表着青年的自觉与反省力量的亚文化艺术形式。同时,她在家附近的伦敦金匠学院注册了夜校课程,选修文学、政治、人类学等课程。在夜校的小班里,她的同学大多是附近社区的居民,有邮递员、地铁员工,还有带很多孩子的黑人母亲,他们很多后来成为了凯特的创作原型。可以说本土文化和当地普通人艰难的日常生活境况是凯特作品的主要主题。后来凯特正式成为金匠学院文学系的学生,她最受益的一门课叫“从索福克勒斯到当今”,这是一门从当代意义上讨论希腊神话的课,自此她掉进了希腊神话、福柯、布迪厄的坑里。此前她从没有怀疑过自己的职业倾向:做一个说唱音乐人,但是她自己也没想到的是,音乐、文学和社会批评其实有更好的结合形式。

她在《卫报》的一次采访中谈到她作品的跨界元素的由来,其实非常自然。金匠学院拥有一个很大的诗歌写作博士点,也就是说长期流散着大量的无名小诗人,在小教堂或者是学校门口的破酒吧里,几乎每天晚上都有读诗会。凯特有一次也被朋友捎去了那样的诗歌现场,说唱出身的她敏感地发现,其实人们也会愿意听这样的“没有音乐的韵文”,但很明显,这样的“韵文”又远远高级于普通的嘻哈说唱歌词。凯特所去的这种诗歌现场,就是所谓的Spoken Word,以纯艺术和鼓励跨界革新为名的金匠学院,孕育了一大批这一领域里的先驱人物,比如模糊乐队(Blur),还有牙买加方言鼓乐诗表演之父林东·奎塞·约翰逊(Linton Kwesi Johnson)等。也正是因为他们,Spoken Word这一形式在英国迅速发展。

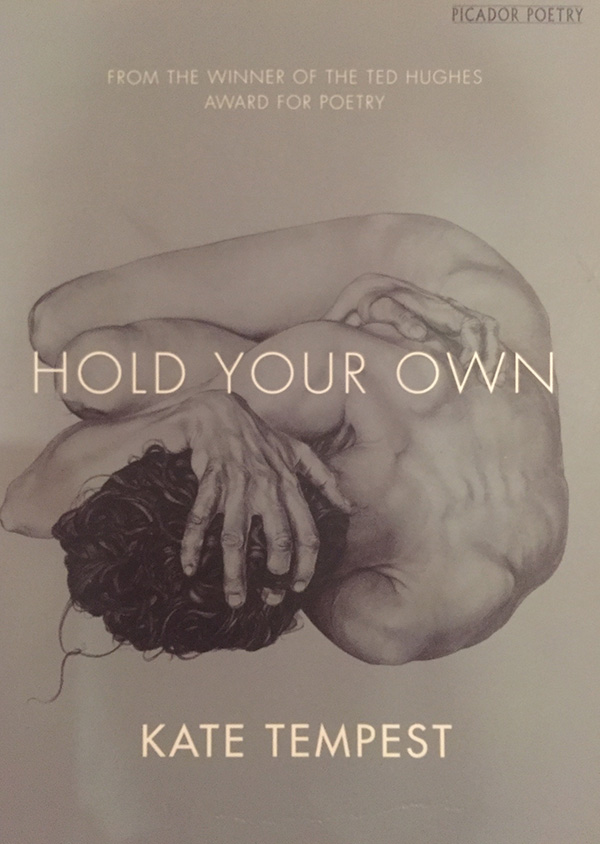

凯特在那次读诗会后深受启发,便和朋友们自出版了一系列杂糅了现场录音、短视频等视觉艺术的诗歌唱片和同名的纸质小册子。她注重诗歌现场表演的气氛,也注重诗歌呈现在纸张上的布局安排。于是,只是艺术院校学生自娱自乐的东西,吸引了偶然被邀请去参加诗集发布的大诗人唐·帕特森的注意。就这样,凯特受到邀约,正式出版了她的第一本书《全·新古人》,接着又出版了《持住你自己》(Hold Your Own) 和《让他们吃混沌》(Let Them Eat Chaos)。

那些你在街上擦肩而过但从不会正视的人

那些你在街上经过了但从不会回头看的人

博彩店的大仙,小餐馆的大仙,堵在路上的大仙

愤怒,纠结,愚蠢

但仍然活着,充满神性。

……

那些大仙没有神谕来传达他们自己的诉求

那些大仙有偏头疼和贷款

那些大仙不知道下一次见他们的孩子时该怎么办

——《全·新古人》

凯特在《全·新古人》的扉页写道,这本书是献给她童年时居住、现在仍旧居住的伦敦东南地区,献给“Camberwell,Lewisham,Brokckley,New Cross,Peckham,Brixton,Black heath,Greenich,Chalton,Kidbrooke and Deptford那的每一条街道,以及在那里告诉了我一切事情的大仙们”,并且在扉页她还引用了她最喜欢的诗人威廉·布莱克的一句诗:“所有的大仙,都寄居在人的胸间。”的确,读凯特的作品总是让人想起威廉·布莱克的那首经典的《伦敦》:

我走过这每条街道(I wandered through each chartered street),

靠近那泰晤士河流动的街道(Near where the chartered Thames does flow),

我路过的每个人的脸(A mark in every face I meet),

都标记着苦楚和脆弱(Marks of weakness,marks of woe)。

在每个人的哭泣里(In every cry of every man),

每个新生儿的恐惧里(In every infant's cry of fear),

每个声音,每条禁令(In every voice,in every ban),

我倾听着那些带着镣铐的心灵(The mind-forged manacles I hear)。

威廉·布莱克非常擅长写作轻松明快却又充满神秘性的长诗,他关心最底层人民的生活境况,却哀而不伤,有一种宗教神启的吁请。毫无疑问,凯特·特普斯特使威廉·布莱克的风格得到了某种程度上的当代传承。

《全·新古人》大致写了伦敦贫民区Peckham的隔壁老王的故事。布莱恩和简私通生下了汤米,于是在不知情的情况下,汤米和自己同母异父的兄弟克莱夫以隔壁邻居的方式一块长大,并成了好朋友。诗集并没有愤怒地揭露真相,讨伐真理,而只有基督教般的净化的感觉(Cathartic Resolution),就像她自己写的“我们不是在制造发动机,你来的地方是圣洁的”。

但更多的时候凯特是在重写神话,和前段时间风靡的出版社请当代一线作家重写莎翁戏剧,从而出现了珍妮特·温特森重写的、同性恋版《冬天的童话》、玛格丽特·阿特伍德版的《暴风雨》有点类似。凯特的三本诗集都涉及了神话元素,比如在《持住你自己》里,她利用了索福克勒斯的《安提戈涅》、《俄狄浦斯王》等剧本里关于提瑞西阿斯的神话。神话里,提瑞西阿斯因为杀死了一对正在交配的蛇而被赫拉惩罚,从男性变成了女性,并和一个男人结婚生了孩子。七年之后,又因放生了一对蛇,诅咒解除,提瑞西阿斯变回了男性,但又因为在回答宙斯到底男性和女性哪个在生活里更容易的提问时,惹怒了赫拉,被赫拉再次惩罚变成了盲人。后来,提瑞西阿斯的“内心的视觉”渐增,以盲先知的形象出现。凯特以提瑞西阿斯的视角重写了一部当代生活的集子,从男性到女性再到男性、到盲先知的提瑞西阿斯,被凯特化用为儿童、女人、男人、老人视角的无数个人,暗指每一个人都是提瑞西阿斯,在遭受着生活的考验。诗集因不同视角而分为几个章节,非线性的松散联合,讨论着非常广泛的当代问题,有故事,冷静而虐心地讲述着关于儿童成长困境、贫困生活、强奸事件、生活中的各种诱惑、战后老兵的心理创伤等故事。而每次写到最恐怖的痛苦时,凯特都会反复吟唱着“提瑞西阿斯,持住你自己,提瑞西阿斯,持住你自己”,劝吁极其震撼,却又因为神话传统而有了拉锯的距离,避免落入俗套的说教,有种宗教式的爱。这样极具古希腊剧里歌队旁观者视角的唱词,有时候似乎也是凯特自己身份的自我指涉,在探讨着说唱的意义:“他在冥招着他们的宿命/断句着他们的魂灵/可怜的东西啊/本是关于他们的笑话/他们却认为他只是在说唱/说唱一些无关紧要的歌词。”(《持住你自己》)当然因为是诗歌的形式,所以注定了凯特的作品和那些重写神话的小说很不同,诗歌的语调和形式,与古代戏剧有着更亲近的血缘。

而最新的诗集《让他们吃混沌吧》则有一些乔伊斯和萨拉·凯恩(英国当代著名戏剧家,代表作有《4:48精神崩溃》)的意味,是关于七个生活在伦敦却互不相识的邻居的故事。凯特像在一间房间的不同地方设置了多台摄影机一样,从不同的机位对众生相的一生进行高速的抓取,并只呈现出一些微缩的内心截面。这些生活在毁灭、破碎、崩溃边缘的瘾君子和失败者,他们的失业、失恋、搬家、装修、宿醉……而在凌晨4点18分的时候,一场暴风雨和着雷鸣闪电的来临,使得这七条小径连成了一条街道,他们的脸被照亮了,所有零散的记忆片段和破碎的语言,都重组于这一刻,时间冻住了这细碎的一个小时里的一分钟,凝结了此刻的每一个人,故事里的,和此刻读到、听到的每一个人。凯特哀怜人与人之间命中注定的陌异和疏离,却也似乎在进行一种教堂里彩色高窗式的布道和祈愿:“一半愤怒/一半听见/一半形成/一半行走/4点18分/不要掉进/没有谁是一座孤岛/都是从大陆中破离/下沉的一片/求求你/不要掉进/4点18分/那硬的雨。”(《让他们吃混沌》)

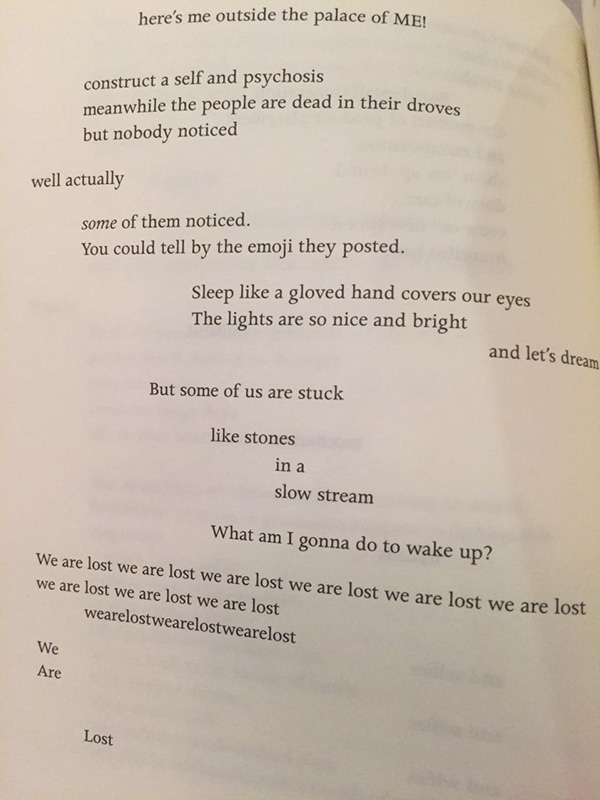

纸上的布局安排,也是可以复原现场感的。我们可以看一些图,来确信诗的确是一种形式意志:

英国新锐诗人杰克·安德伍德(Jack Underwood)在《关于诗歌的十个看法》里曾写过:“没有哪个词被认为是诗意的,只有说哪个想法是诗意的。”凯特的说唱诗一定程度上便是这样,几乎没有任何堆砌起来而毫无本质内容的漂亮句子,都非常好懂,有些甚至通俗。比如她改写了金斯堡那句我们耳熟能详的诗:“我见过我们这个时代最伟大的心灵,都毁灭于房屋租金。”单看似乎也并没强于微博段子,但是为什么她的诗集高级于段子,就像当代艺术和垃圾的区别。这也许就在于她的诗集,能给这些细碎的混沌,建立一个能恒久运转的星轨,如此这样,碎石就能变成陨石。中国诗人、评论家一行(注:本名王凌云,现为云南大学哲学系副教授,出版有诗学著作《论诗教》和《词的伦理》等)曾写过他认为的诗歌和段子的区别:段子所产生的语言效果是一次性的,而诗歌是持久的;段子的趣味更多是在逞聪明,显示急智,而诗歌更多时候是在通过某种内在的笨拙或者神秘的天启与“聪明”抗衡;段子看似公开的,容易得到快速地转发,其实是匿名的,它代表的是无意义的或者指向任何东西的解构和吐槽,诗歌看上去是私人的东西,但是它却能指向每一个人,能达到“一对一”的内向启示。同样,凯特作为跨界的说唱艺术家和诗人,她的诚意也许是让我们认识了,所谓说唱与诗歌的区别。

去年,鲍勃·迪伦获得了诺贝尔文学奖,评委认为迪伦在“美国伟大的民谣传统里创造了一种新的诗意表达”,迪伦自己并不在意,但这却引起中国读者的广泛讨论和质疑,歌词怎么是诗歌呢?音乐人怎么能得文学奖呢?这个问题的存在,其实可能已说明诗歌最早拥有的音乐表演传统已被遗忘太久。也可以说,现代诗歌还有太多的形式和想象力在等待着复活。