国际不再恐同日:你们的存在,见证了这个世界多元的一面

2011年我到剑桥读书,不久后在学院遇到了一位作家,一个在美国长大的牙买加人,名叫托马斯。当时他五十岁左右,棕黑皮肤,黑色卷发剃得极短,身穿橘红色T恤和休闲短裤。和牙买加的国宝级歌手鲍勃·马利一样,托马斯年轻的时候也梳过一头大脏辫儿。

当时学院每周二晚上都有小型研讨会,学院成员自愿报名,展示自己的研究,然后和听众讨论。剑桥的学院与院系不同,院系是按专业分科,而学院(或者叫书院)主要是提供食宿,所以每个学院聚集了不同院系的人,学院的研讨会上也就能够听到不同学科的报告。每次我们研讨结束的时候,主持人都会宣布下一周的题目。遇到托马斯之前的那个周二,主持人宣布的题目特别特殊,因为根本没有题目,只有一个人名,就是托马斯;他带来的也不是一个学术报告,而是一次朗读。之前我从来没有到书店参加过作家们的朗读,所以特别期待。

第二周他如期出现,带来了自己出版不久的书,并读了几个片段,主题是牙买加男同性恋者的生活。当时听众有十个左右,其中有好几个年纪较大的学者,都是研讨的常客,当他们意识到朗读的是这个主题,脸上多少有些窘色,但同时也保持克制,用期待的眼神凝望着托马斯。那眼神体现出良好的教养,温和而礼貌,流露出尊重,但也夹杂着微妙的疏离感,即便在听到段子放声大笑的时候,也似乎仍旧保持着警觉。

托马斯读得很生动,不时用牙买加英语模仿自己儿时见过的大妈们如何开同性恋者的玩笑。读完书中的节选,他又读了一段没有发表的内容,讲的是自己十几岁的时候,在牙买加交往过一个家境殷实的英国男生,两个人当时想方设法避开嫌疑,度过了一段美好的私密时光。很多年过去了,两人也仍是亲戚眼中的好朋友、好兄弟。后来,那个男生回到英国娶妻生子,住在离剑桥不远的地方,有一份高收入的稳定工作。托马斯读到了两个人之间的真挚感情,还读到近期秘密见面的情景。但是他说,这篇文章大概不会发表,因为这个男生的身份一定要严格保密,否则会彻底毁掉他现在的“正常”生活。

“那你为什么一定要写呢?还在公开场合读?”

这个问题,他似乎不知怎样回答,说了几句重复的话,大概意思是:我就是想写,也忍不住想读。

我们学院的图书馆很小,当时的管理员是一位五六十岁的英国学者。有一次我去请教一些学术写作的问题,结果聊到学院里的八卦。她说,学院里有一些人,科研之余搞创意写作,有时会把稿子拿给她看,比如,一个七十多岁的爷爷居然毫不脸红地描写自己对二十多岁的年轻姑娘有非分之想。她边说边露出鄙夷的表情,说真是太不体面了。然后她提到托马斯,皱起了眉头,说:太恶心了,简直无法理解,都是男人和男人之间的私生活,为什么一定要写这些呢?同性恋争取平权,完全可以写一些其他方面的诉求,为什么一定要写这些不体面的东西给别人看呢?

牙买加的恐同组织之一,就是民族英雄鲍勃·马利信仰的拉斯塔法教。拉斯塔法教吸收所有对非洲家园有认同感的黑人,团结起来反抗种族歧视。由于拉斯塔法教的成员被当地人视为民族英雄,而他们大都留脏辫儿,所以托马斯年轻的时候,为了保护自己,躲避追杀,也留了很长的脏辫儿作为伪装。我之前看到他留着脏辫儿的照片,心想还挺酷的,但万万没想到背后是这个缘由。托马斯说,留那个东西很麻烦,洗头的时候沉得脑袋几乎要掉下来,而且有时候猛地转头,硬邦邦的辫子会像巴掌一样抽到自己的脸。

图书馆的老师,自然是不知道这些。在她生活的世界里,人们心无旁骛地做着科研,悠然自得地参加下午茶和正式晚宴。剑桥这个与世隔绝的象牙塔,给这里的人们提供衣食无忧的生活,而真实世界中的苦难,对他们来说,大概是可有可无的谈资。托马斯的这些故事,按照他们的标准,要么太血腥,晚宴餐桌上会倒人家的胃口;要么太露骨,因为不够优雅体面,所以容易让人窘。

所以那天我忽然明白了,这个世界上的同性恋,以及所有在性别和性向上的非主流群体,一方面是身体上被这个世界不断伤害,比如被追杀,被强制接受治疗,或在一些国家被施以死刑;另一方面,在表面上看起来比较现代、比较包容的社会里,人们隐性的观念和话语,也会威胁到他们生存的空间。这种威胁,有时是明确地对他们表示恶意,有时则是委婉地回避所谓“不够体面”的话题。所有这些伤害,对于主流人群来说,逻辑很简单:我不喜欢你,所以你不应该存在。

1993年5月17日,世界卫生组织将同性恋从精神病名册中除名。世界上越来越多的国家开始以法律形式认可同性伴侣,一些国家也已经开始允许同性婚姻。可以说,对同性恋者的伤害比以前减少了很多。但是,在隐性的观念和话语上,对于同性恋的恐惧和排斥,仍旧在用微妙的方式,在人与人之间传递。

根据最保守的估计,中国有7000万同性恋(而且不包括双性恋、跨性别等),但有多少人仍旧认为同性恋是极其罕见的个别现象?爱情本身就是人生大事,文学作品、网络软文,不知有多少是探讨男女情爱的,但同性恋者的爱情是怎样的,有多少人了解?有多少人愿意过问?又有多少人觉得这样的话题是他们的私事,在不同程度上表现出不知所措和厌恶,甚至认为这样的话题不适合登大雅之堂?读过奥威尔《1984》的人,大概会记得,如果一个社会连人生命中最基本的需求都不“允许”,那么像私自约会这种发自本能的事,就是一种具有公共意义的行为。同理,如果很多人连同性恋者的存在都不知道,如果很多人仍旧认为同性恋是一种反常或邪恶的现象,那么,托马斯记录和朗读的男男之间的情爱,恐怕就不只是个人的私事了。

就像那些从碎石夹缝中冒出的杂草,所有的生命都有生长的愿望。对人类来说,身体的存活只是生命的一部分,而更能赋予生命意义的,是在社会中建立的各种关系。观念和话语上的限制,虽然在很多情况下没有直接导致同性恋者的物理死亡,但这种限制,就像一个透明罩子,把人和社会隔离开来,让人一方面仿佛置身社会之中,但另一方面却无法基于真实的自我和社会建立关系。

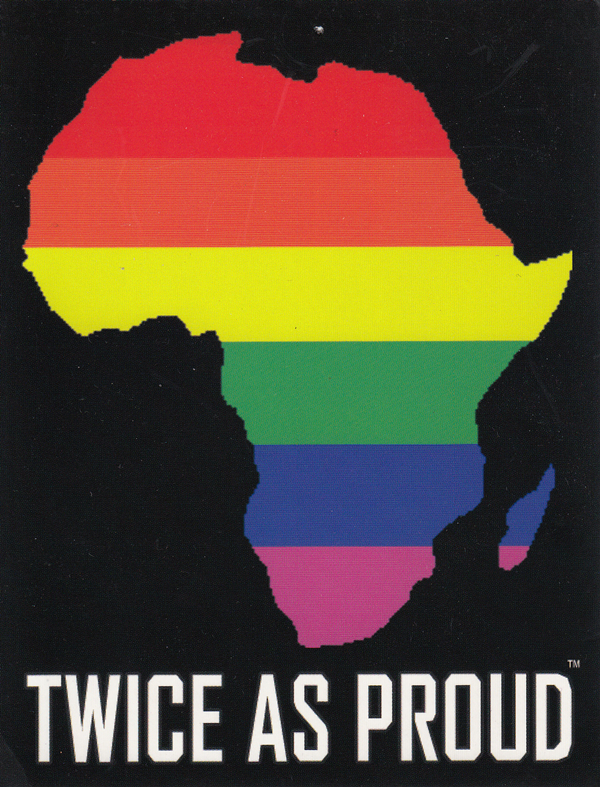

托马斯曾经送给我一张明信片,上面是被彩虹图案覆盖的非洲大陆,下面写着Twice as Proud(双倍骄傲)。第一次听说“骄傲”这个概念是很多年前,那时我不懂,不知道性向有什么值得骄傲的。但后来我明白了,这种骄傲,不仅是对生命本身的追求,而且是拒绝集体失忆,纪念自己的同胞做出的各种努力,包括以生命为代价为这个世界的无知买单。