汪曾祺逝世20周年|人家写过,我就决不这样写

邂逅

1983年大约是秋天,一名中学生模样的少年独自在湖北黄石长江大堤边溜达。候船室熙来攘往,热闹非凡。大门右侧,一个卖旧书刊的地摊吸引了他的目光。少年先挑了两本书,再翻阅杂志。不经意间,他读到这样一段话:

她跨着一篮子荸荠回去了,在柔软的田埂上留了一串脚印。明海看着她的脚印,傻了。五个小小的趾头,脚掌平平的,脚跟细细的,脚弓部分缺了一块。明海身上有一种从来没有过的感觉,他觉得心里痒痒的。这一串美丽的脚印把小和尚的心搞乱了。

少年面对的是文字而非脚印,心倒是没乱,却也傻了。这厮眼睛发亮脸面发胀呼吸加快心跳加速——他从未见过如此美妙不可方物、如此清新俊逸动人心弦的文字。回翻过去,他记住了作者和小说的篇名:汪曾祺,《受戒》。

亲爱的朋友,您可能已经猜到,那个少年,便是梁某。那本被我破例珍藏至今的旧杂志,则是1980年第12期《小说月报》。

机缘

时光飞逝,阅读、出版、社会和生活都发生了全方位、天翻地覆的变化。我早已(基本)不看现当代文学作品,汪老亦墓木已拱。而我对其人其文的兴趣和爱好,一如既往,宛如初觏,甚至与日俱增。

拜网络时代所赐,我搜罗齐备了所有汪曾祺生前自编文集。最早入手的1987年漓江社初版《汪曾祺自选集》,更是一直带在身边,放置案头,看得滚瓜烂熟,早已破旧不堪。后来,又在网店出了高价,分别购得品相良好的初版平装本和精装本(仅印450册),予以珍藏。秋夕春晨,霁月清风,翻阅摩挲,其乐融融,虽南面王不易也。

机缘巧合,我这时意外成为一位文化和出版界的票友。那么,何不按自己的意愿和构想,为汪老的作品做一些事呢?潜伏心头多年的念想,破土而出,蠢蠢欲动。

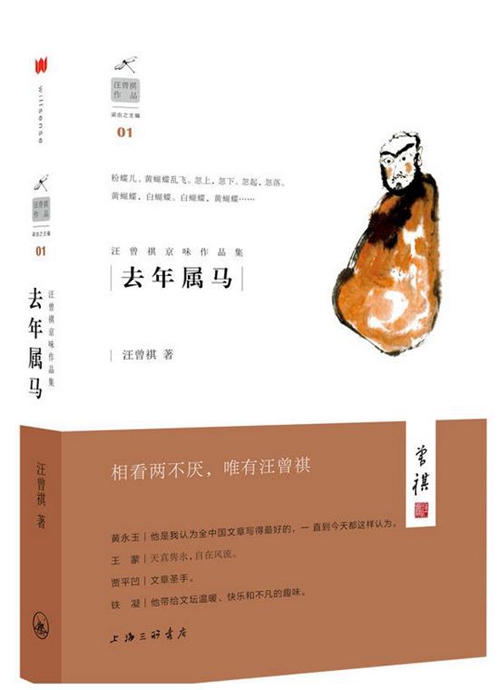

心动不如行动。我将汪著分为三大类,做了三年准备,然后开始操作。由2015年底率先面世的商务印书馆精装新版《汪曾祺自选集》发端,已出版九本,还有多本待出。所谓三大类,其一是作者生前自编文集,如《去年属马》、《老学闲抄》、《旅食与文化》、《榆树村杂记》;其二是新编文集——上海三联书店2016年夏天一气推出的“汪曾祺作品”系列6本,其中《后十年集》(全两卷)和《书信集》两种三本,即属其列。其三是一套迄今最为全面、精粹的汪氏选集,我亲自操刀编选——果实便是即将出炉的中信出版社六卷精装本《汪曾祺文存》。这是一桩千头万绪、艰难繁重却又赏心悦目、可遇不可求的工作。从吾所好,幸甚至哉。至此,我完成了从汪曾祺著作读者到出版人的转换。

那么,在我心目中,汪老究竟是怎样一个人呢?

瞧,这个人

汪曾祺,江苏高邮人,1920年3月5日(夏历庚申元宵,肖猴)出生于一个富裕的乡绅兼中医家庭,是秦少游的乡党。其父汪菊生性情温和,多才多艺,富有生活情趣,对他影响很大。

抗战军兴,家乡沦陷。汪曾祺流落到云南昆明,入读西南联大中文系,师从闻一多、沈从文等,并开始文学创作。与高邮一样,昆明就此成为他永恒的写作背景和精神上的故乡。他不是一个循规蹈矩的学生,上课的时间,远没有泡茶馆、看闲书多。但却出手不凡,写下若干充满存在主义色彩的短篇小说、散文和新诗,深受业师沈从文的赏识和喜爱。1949年4月,巴金主持的文化生活出版社出版了汪曾祺的第一个短篇小说集《邂逅集》,他借此搭上末班车,跻身“民国作家”之列。此后,在北京做杂志编辑。除间或写了几篇小玩意,长期搁笔。

二十余年成一梦,此身虽在堪惊。晚年回顾右派生涯,老头没有咬牙切齿呼天抢地,只是淡淡地说:幸亏划了右派,要不,我本来平淡的一生就更加平淡啦(大意)——这就是汪曾祺。

他丢了工作,没了房子,从此被家人戏称为“寄居蟹”,被发配到张家口农业科学研究所劳动改造。摘帽后,经老同学援引,到北京京剧院任编剧。他写了《王昭君》等三个传统剧本,还参加了几个京剧现代戏的创作,是《沙家浜》和《杜鹃山》的主要编剧。这位被“控制使用”的“摘帽右派”,还风光过一把,上了一回天安门。仍在受难的老友黄裳以此被人警告:不要翘尾巴!

回到北京后,汪曾祺还写了《羊舍一夕》等三个儿童题材的短篇小说,拢共四万余字,后来凑成戋戋小册《羊舍的夜晚》,1963年1月由中国少年儿童出版社推出。封面和插图,都是他请老友黄永玉刻的木刻,书名则自行题写。这是他的第二本书。俗话说得好:拳不离手,曲不离口。汪曾祺算是重操旧业,赓续上了写作生涯。他对同在难中、促成此书出版的作家萧也牧一直心存感激。

最后十年,汪老创作重心和风格又有明显变化:改写《聊斋志异》;多写随笔;偶写短篇,也是越来越短,越来越直白……

除写作外,汪曾祺能写会画,是既能吃也能动手做更能写的大名鼎鼎的美食家,嗜烟,好酒,喜茶。晚年因健康原因,一度戒酒,萎靡不振。

1997年4月,汪老应邀参加了四川的一个笔会。对索求字画的各色人等,他一视同仁,有求必应。兴之所至,“常常忘乎所以”(汪朝语),忙到深夜,累得够戗。又破了酒戒,大喝五粮液,过足酒瘾。回京后,打算接着参加太湖的一个笔会,机票都订好了。夫人施松卿当时精神已经很衰弱,冥冥之中似有预感,一反常态,坚决不让他去。

正争执不下,5月11日晚,尚未成行,汪曾祺突然消化道大出血,当即被救护车送至友谊医院。16日,汪老病逝,享年七十七岁。据说,他留给世界的最后一句话是:“哎,出院后第一件事,就是喝他一杯晶明透亮的龙井茶!”

天若有情亦老,人难再得为佳。

妙处难与君说

汪老晚年,常常念叨:我还可以活几年。我还可以写几年。我可能长寿……颇为在意生死之事。这是老年人的常态。他走得很突然,未能留下更多更好的作品。不曾亲承謦欬,曾让我在相当长的一段时间内感觉憾恨。

终于有一天,我想明白了,释然了:人生不满百,人总是要死的,就是活上一百岁,又怎样呢?汪曾祺一生,活得实在,干得漂亮,走得潇洒。还要怎样呢?还能怎样呢?一位“文章圣手”(贾平凹语),一介高邮酒徒,未及病愈喝上龙井茶,未及老态龙钟,没让自己体验临终的万般痛楚,没给家人留下任何负累,当断则断,说走就走——这何尝不是最好的永别方式?

汪曾祺已在北京福田公墓安眠近二十年。长留人间的,是他约两百万字的作品。《汪曾祺文存》则蒐集了其中的泰半与精华。

汪曾祺说:人家写过,我就决不这样写。又意有所指地说:我对一切伟大的东西总有点格格不入。他自认:我不是大家,算是名家吧。坦言:我所追求的不是深刻,而是和谐。他呼吁:“让画眉自由地唱它自己的歌吧!”他期待:自己的写作“有益于世道人心”,“人间送小温”。性情的温和与骄傲,对生活的随意与用心,对民族传统的继承与对西方文化的吸收,写作态度的无可无不可与不离不弃,文字的典雅考究与接地气,无处不在的悲悯与一种不可遏止的生命的内在的欢乐,在他的身上和笔下得到奇妙的融合与统一,浑然无间。他的语感,他的文字,是当代汉语文学的最高结晶。

汪老仙逝,倏忽廿载。他曾写道:

很多人都死了。(《桥边小说三篇:詹大胖子》)

很多歌消失了。

……

墓草萋萋,落照昏黄,歌声犹在,斯人邈矣。(《徙》)

赵宗浚第一次认识了王静仪。他发现了她在沉重的生活负担下仍然完好的抒情气质,端庄的仪表下面隐藏着的对诗意的、浪漫主义的幸福的热情的,甚至有些野性的向往。他明明白白知道:他的追求是无望的,他第一次苦涩地感觉到:什么是庸俗。(《星期天》)

笃——笃笃,秦老吉还是挑着担子卖馄饨。

真格的,谁来继承他的这副古典的,南宋时期的,楠木的馄饨担子呢?(《晚饭花·三姊妹出嫁》)

菌子已经没有了,但是菌子的气味留在空气里。风流不见秦淮海,寂寞人间五百年。要等多久,才会再出现这么一位可爱的老头儿,才能再看到如此精妙神奇的文字呢?