上海书评︱从胡适的《最后一课》到钱基博的“最前一课”

胡适在1912年将法国作家都德的《最后一课》译成中文,随后在《论短篇小说》(载1918年《新青年》第四卷第五号)中略述翻译经过及作品内容:“Daudet所做普法战争的小说,有许多种。我曾译出一种叫做《最后一课》(La derniere classe ,初译名《割地》,登上海《大共和日报》,后改用今名,登《留美学生季报》第三年)。全篇用法国割给普国两省中一省的一个小学生语气,写割地之后,普国政府下令,不许再教法文法语。所写的乃是一个小学教师教法文的‘最后一课’。一切割地的惨状,都从这个小学生眼中看出,口中写出。”他非常欣赏这篇作品,推崇为“用最经济的手腕,描写事实中最精彩的片段,而能使人充分满意的短篇小说”。不过从他最初弃用原名而改以“割地”作为篇名,很明显透露出其中另有寄托,对近代以来中国不断对外割地赔款的隐忧溢于言表。

从1920年代起,胡适所译《最后一课》就被先后选入《白话文范》(商务印书馆1920年)、《国语教科书》(商务印书馆1923年)、《国文百八课》(商务印书馆1936年)等教材,影响日趋扩大。随着时局动荡,国事日蹙,小说也越来越激起国人尤其是年轻人的强烈共鸣,几乎构成了那一代人难以磨灭的集体记忆。何兆武曾忆及读中学时,某日清晨日本飞机在空中盘旋,“一般上课前大家又说又笑,班里总是乱哄哄的,可是那天一进教室,全班同学都坐在座位上,老师也坐在那里,一点儿声音都没有,就好像都德《最后一课》里描写的那种要亡国的感觉”(人民文学出版社2006年版《上学记》第一章)。年少时经历过的惊恐场景,待垂暮之年回想起来,依然还历历在目。早年就读于南开中学的何炳棣,对该校的爱国传统一直引以为傲,但在回忆中也提到:“近代爱国学校故事传播到世界各国之广,打动亿万学童心弦之深的,莫过于源自法国的《最后一课》。……从小学读此故事的六十多年里,我的内心一直不敢绝对地以南开中学作为世界上第一爱国的学校,原因就是《最后一课》故事的简单而动人,叙事手法的高妙,实在令人感动佩服。”(中华书局2012年版《读史阅世六十年》专忆3《爱国纪录的创造者》)艺术的虚构竟然胜过了生活的真实,这无疑要归功于作家的精心创作,译者在其间自然也功不可没。

接受新式教育的年轻学子可以通过课本去领受小说的熏染,而那些看似与外来文化绝缘、固执坚守传统的老辈学者,对作品所传递出的焦虑和沉痛,其实也同样多有感触。钱基博在1938年撰写时评《最前一课》(载1938年《新阵地》第六期),一开始便撮述小说的主要内容,并总结道:“阿尔塞斯的人对法文最后一课的眷恋,就可证明阿尔塞斯还是法国的阿尔塞斯;到了一九一四年大战的结果,果然还我河山,于是这最后一课,就成了法国一篇很著名小说的题材,刺激法国的人心,策动法国的复兴!”由于早年有过在中学任教的经历,钱氏素来关注中学国文教学,对频频出现在不少教材中的《最后一课》大概不会茫无所知。更何况此前由他编纂的《国学必读》(中华书局1926年)中曾选有胡适的那篇《论短篇小说》,应该也会注意到其中盛赞过《最后一课》。而此时他又正和顾谷宜合作编译《德国兵家克劳山维兹兵法精义》(江南合作出版社1941年),对普法战争的来龙去脉多有涉猎,联系史实来说明小说在此后所产生的影响,对他而言也绝非难事。

不过紧随其后,钱基博便引入正题:“现在我们中国,被日本人的大炮飞机威吓着;土地几千百里整块的放弃;甚至我们江浙两省,号称全国文化的中心,也接连着山河变色,有成阿尔塞斯之可能!”就在此前一年,因为战事加剧,他不得不放弃在上海光华大学的教职,改至位于杭州的浙江大学任教;而为了躲避接踵而至的战火,这一年他又被迫抛下家人,随校内迁至江西泰和。流离失所的切身经历显然加深了他对小说的体会,并在此基础上由彼及此,翻陈出新,做了进一步引申发挥:“然而我们中国的教学,到了今日果真成了最后一课吗?我觉得我们中国的教学,到了今日,才开始了最前一课。”将小说里的“最后一课”改为现实中的“最前一课”,毫无疑问别具深意。究其原因,在他看来,“现在才是困苦艰难的开始”,“这个困苦艰难的教学最前一课,便是试验我们中国一般的青年,能否负得起中国复兴的责任?”稍后不久,他因感于时势而撰著《孙子章句训义》(商务印书馆1947年版),自谓“少喜谈兵”,因而“推本《孙子》之意,以明著闪电战之不足奇,速战速决之不可能”(《卷头语》)。这一方面固然是针对战事初起时日本妄言三月之内消灭中国的严正驳斥,另一方面也不妨视作他对长期抗战早就有充分的心理准备。所谓“最前一课”,也正是寄望于青年学生能够经受考验和磨砺,以隐忍刚毅、坚苦卓绝的态度,来正视这场攸关家国存亡的残酷战争。

不宁唯是,钱基博又继续论及“最前一课”所包含的另一层深意。他认为小说虽然沉郁哀婉,却不免令人失落迷惘:“说到最后一课,山穷水尽,似乎有些绝望,我们要把现在的最前一课,结束从前的最后一课;要把当前的困苦艰难,洗涤以往的偷闲逸乐。从前种种,譬如昨日死;此后种种,譬如今日生。所以我们要努力现在的最前一课,另辟生路;勿再留恋从前的最后一课,自陷绝望!”反复阐明要以希望来替代绝望,尤其强调若能用当下的自强不息去涤荡过往的忍辱偷安,那么“现在我们困苦开始的一课,安知不就是将来复兴中国的开始一课?”在《德国兵家克劳山维兹兵法精义》中,钱氏曾对当时中日战局做过一番剖析:“我之抗日,苦战一年,破军杀将,主客交困。日之师老,我亦力竭,胜负之分,其孰能久?而治心治气则能久,夺气夺心则不能久。”(《发凡第一》)认为在双方陷入僵持之际,唯有鼓舞士气民心,方能占得胜机。用“最前一课”来激励因濒临困境而意志消沉的学生,想来也正是“治心治气”的重要手段。

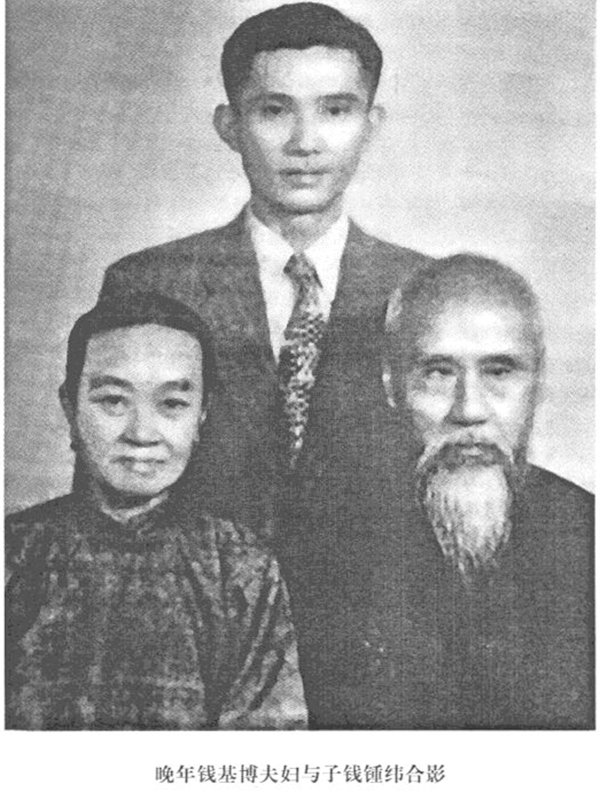

对自己倡导的“最前一课”,钱基博并不只是口陈标榜,同时也身体力行。就在1938年末,他应老友廖世承的邀请,从上海出发,经浙江、江西而至湖南蓝田,出任刚建成不久的国立师范学院国文系主任。为了增强学校的师资力量,随后又令刚从法国学成归来不久的长子钱锺书出任该校外文系主任——《围城》中描写方鸿渐一行由上海出发至三闾大学的经历,有不少灵感应该就源于钱锺书赴任途中的见闻。钱基博到任之后事必躬亲,为了晓谕学生立身处世之道,他在1939年发表演讲《“切己体察”》(载《国立师范学院旬刊》第三期),文中再次提到都德的《最后一课》,并与自己的“最前一课”作比较:“我觉得法国人的最后一课,就是预备今天结束了法文课,明天去受德文课。法国已承认了失败,亚尔萨斯州的人民已承认了降服。我们中华民国的人,如何甘愿去受日语课?那末怎样可以把今天的国文一课,当作最后一课呢!所以与其说最后一课,不如说最前一课。最后一课是法国人民战败的纪念;最前一课是中国民族复兴的基础。”他勖勉全体师生在危亡之际更应该提振精神,砥砺意志:“现在抗争已支持了二个多年头了,日本军阀占了中国的土地,占不了中国的心:这也是当前抗战所给予我们的一个好教训。所以抗战,是我们中华民族最前的一课。本学院在抗战期间开办,就是中华民族复兴的最前一课,要我们师生来担负;任重道远,诸君如何可以忽略了这个最前一课之学生的大任!”对莘莘学子,他不仅寄予厚望,同时也严加儆戒:“诸君今日先要卧薪尝胆,自己振作,然后他日可以教人振作;如其不然,诸君就是忽略了最前一课之学生的大任,辜负了本学院创办的意义,对不起自己,对不起中华民族。”尽管全文主旨基本不出此前《最前一课》所阐述的范围,但言辞之中更可见慷慨激昂、诚挚痛切之情。虽然生活条件困苦,他依然严格自律,身先表率。正如当年随侍其旁的弟子吴忠匡所说的那样:“在蓝田的那些日子里,我们除了教学任务外,只是读书,钻书堆,每天的生活极其单调刻板,然其格调却又极丰富多彩。老先生每天自清晨到深夜,总是端坐在他的大书案前无间息地、不倦怠地著书立说,编撰《中国文学史》,写读书日记。”(《记钱锺书先生》,载《中国文化》1989年第一期)

经过八年的漫长等待,钱基博终于迎来期盼已久的胜利。他在1945年末又发表了一篇《最前一课之国立师范学院》(载《国立师范学院旬刊》第一二二期),抚今追昔,感慨万千,而时移世变,情随事迁,对“最前一课”又有了新的感悟。首先,从世界范围而言,他认为欧洲争霸虽已暂告结束,但世界争霸则方兴未艾,中国应防患于未然,“来日大难,何可倖倖抗战之已毕最后一课也!”其次,就整个中国而言,他指出如果不加紧建国,跻身强盛,势必会再次招致别国侵凌,“凡吾国人,保大定功,毋幸当前之最后一课,而忽此后之最前一课!”这两方面固然可见他对时局不乏远见洞察,但终究并非题旨所在,其目光所注乃在最后一点,即就自己所在的国立师范学院而言,“明耻教战之最后一课虽终,而持危定倾之最前一课方亟”。他认为“抗战虽胜,而建国未成,人心迷于趋响,国是遂以纷纭,尤当树立师范,整齐学风,以定国是而端士习”,师道学风关系到国家兴亡和士气盛衰,绝不能因为抗战胜利而稍有疏忽懈怠。他为此大声疾呼:“苟不图最前一课之豫,必无以善最后一课之终!凡我同仁,慎终如始,最前一课,尚宜努力!”他在湖南八年期间撰有《近百年湖南学风》(求知书店1945年版),在表彰湘学先贤“有独立自由之思想,有坚强不磨之志节”之余,还号召道:“凡我共学,倘能恢张学风,绳此徽美,树规模,开风气,以无忝于前人,岂徒一校之私以为幸,国家景命,有利赖焉。”(《导言》)同样以尚友前哲、整饬学风为己任,足见念兹在兹,无时或忘。

尽管钱基博屡次阐发“最前一课”的深意用以引导鞭策后学,却恐怕未曾料到数年之后,年逾六旬的自己居然也要接受“最前一课”式的再教育——也就是儿媳杨绛后来所写的“解放后知识分子第一次经受的思想改造运动——当时泛称‘三反’,又称‘脱裤子,割尾巴’。这些知识分子耳朵娇嫩,听不惯‘脱裤子’的说法,因此改称‘洗澡’,相当于西洋人所谓‘洗脑筋’”(三联书店1988年版《洗澡》),实际情形当然要远比小说来得严酷。钱基博在1952年左右写过一份长达两万余言的《自我之检讨》(载《天涯》2003年第一期),其中当然免不了要撇清和胡适的关系,“我的思想,和胡适思想不相容”;更免不了要自污一番,“自私自利、自高自大的观念,并未根除净尽”;然而到了最后,他依然坚称:“我愿为社会服务,我不愿社会姑息我!倘社会认我不合时代需要,应得予以清除!苟我自信所学,社会必有需要之一日,我归而杜门,也当悉心研究,蒐集材料;一旦社会需要,我就出而贡献!倘我自念老至耄及,就当传诸其人!”依然掷地有声,充满郁勃兀傲之气。在他内心深处始终秉持着“定国是而端士习”的坚定信念,以至到了1957年6月,还抱着重病之躯,不合时宜地上书谠论,甚至直言“政策之宣上德者多,民艰之抒下情者少”(华中师范大学档案馆藏《上王任重书》)。结果当然不言而喻,立即遭受到粗暴无情的严厉批判。五个月后,他终于在抑郁失望之中溘然长逝。他多年以来心无旁骛,潜心苦读,可记录读书心得的五百多册《潜庐日记》在随后的劫难中终被付之一炬;否则倒是可以和钱锺书的《容安馆札记》《中文笔记》《外文笔记》等相互比观,让后人略窥这对现代学术史上最知名的父子孜孜矻矻的治学风范。而他耗费多年心血精心撰著的《中国文学史》,最后一部分《清代文学史》也不知所终。他一直在用“最前一课”来勉人励己,最后居然连自己著作中的“最后一课”都没能保住,着实令人枨触万端,感慨莫名。那些一心想要给钱基博上上课的人,难道不应该再好好补补课吗?

点击下方链接,阅读杨焄的其他文章: