专访作家刘大任:我当初为何劝陈映真回归文学创作

作家李陀曾说:“台湾的文学都有点小鼻子小眼,只有刘大任的大概还可以。”

不过现居美国的台湾作家刘大任觉得自己此前在大陆的出版经历从头到尾都不太成功。

由沈昌文约稿的《纽约客随笔集》似乎未觉产生很大的影响、中文世界较早的高尔夫文学作品《果岭上下》被大陆不太懂行的编辑起名为《Hello,高尔夫》,《园林内外》一书出版了,但版税不知道为什么也没了着落。

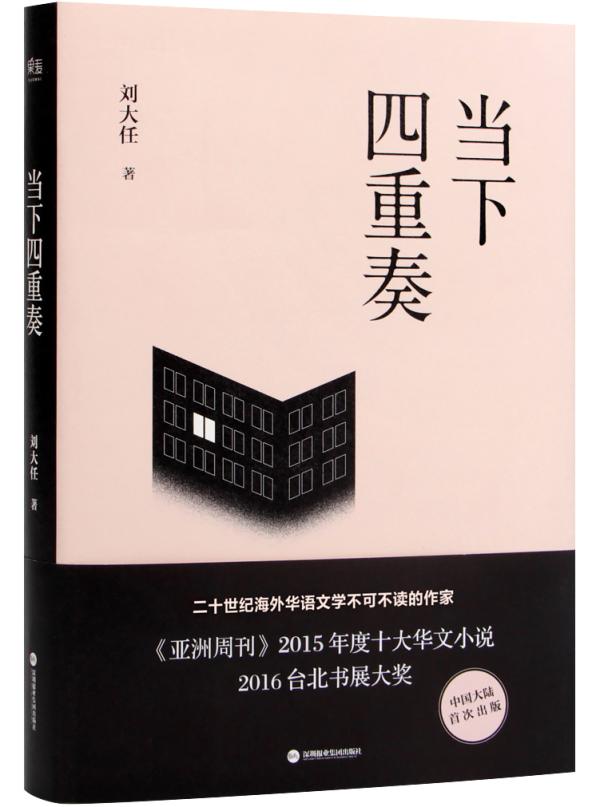

哈佛大学教授王德威在《当下四重奏》的序言中用“海外左翼现代主义最重要的作家”来形容该书作者刘大任。小说《当下四重奏》在台湾出版后,随即入选2015《亚洲周刊》十大华文小说,并荣获2016台北书展大奖。

但刘大任自己觉得这个“封号”并不十分妥当,他对左翼文化很着迷,也很熟悉,自己的作品也会反映左翼文化,但他觉得自己并没有在提倡某种政治主张,和陈映真这样的左翼作家不太一样。

记录左翼文化的“左翼作家”

“1950年代到60年代,台湾小小的知识圈子里为数不多的人有左翼倾向,但很少有人了解他们的具体状况。我那时不但参与他们的活动,自己也迷恋过一段左翼文化。我的中篇小说《远方有风雷》就详细描写了一个左翼写作小组如何组织活动、读些什么书、想些什么问题、做些什么工作。”

刘大任说他这样做的原因是觉得这种曾经存在过的、很迷人的文化快要在我们的记忆当中消失了,所以他像贾樟柯一样把它记录下来。“也许将来的人看了我们的记录才知道,那个时代曾有人想拯救国家,想争取人类光明的前途。”

“在那篇小说里面,我特别谈到中国的小组文化。小组文化是中国共产党革命跟苏联共产党革命的最大不同之处。因为吸收了儒家的传统价值,中共小组文化同列宁主义‘铁的纪律’的革命小组文化是完全不同的,例如在中国有‘批评与自我批评’的方法,人与人之间拥有像兄弟一般的友情和爱,要帮助彼此把心里最隐私的想法全部掏出来。”

“这种做法是非常中国式的。中国共产党在群众层面获得的成功同小组文化散播到社会各个角落有很大的关系。”

如果因为记录左翼文化而被称为左翼作家,刘大任觉得自己也可以接受这种说法,“但和陈映真意义上的左翼作家很不一样”。在刘大任看来,陈映真的左翼目标性很鲜明。

“陈映真早期具有人道主义关怀,社会对人的欺凌激发了他的同情心,于是想办法去帮助弱者,那其中不仅有社会主义的倾向,也有基督教精神。他后期批判跨国资本主义,其中当然有反帝国主义的思想,也是具有一定目标性的。”

在文学作品中隐晦地表达左倾思想

出生于1939年的刘大任虽然对左翼文化抱有观察者的心态,但在他过去的日子里,至少有两段经历和左翼群体有关。

1960年代左右,现代主义思潮慢慢进入台湾,在新一批的文艺青年里面传播很广。当时对现代主义的接受和传播有两种不同意见。一种主张全盘西化,认为中国的戏剧和电影太落后,因此要全面介绍西方的现代主义作品,将来才有可能写出自己的现代主义作品。当时和刘大任、陈映真一起办《剧场杂志》的邱刚健就持这种意见,“他主张说杂志95%以上的内容都要是翻译过来的,连评论文章也是译作。”

而刘大任、陈映真则认为对于现代主义可以吸收、模仿、学习,甚至也可以创造,但最重要的是要同台湾的社会现实结合起来,还要有一点批判在其中,不能百分之百翻译和介绍。因为和邱刚健主张不同,“双方吵到不可开交,所以就闹翻了。”

“那时候正好尉天骢想办一份新的文学杂志,我们和他的想法比较一致,所以一起创办了《文学季刊》。早期有所谓的‘五虎将’,有陈映真、黄春明、王祯和、七等生和我,开始的每一期几乎每人都会写一篇。陈映真写的第一篇叫作《最后的夏日》。”

在被问及当时如何处理文学和政治的关系时,刘大任讲到在他的小说中,左倾思想是非常曲折和隐晦地表达出来的。刘大任交给《文学季刊》的第一篇小说《落日照大旗》就是这样处理的。

“小说里讲到祖父抱着还是婴儿的孙子走在一条很荒凉的山路上。祖父为了安慰哭闹的孙子就说:‘小捣蛋,不要哭了,这条山路实在太荒凉了,爷爷将来在路两边种上一排凤凰木。’凤凰木是台湾的一种树,一到夏天开满红花,‘将来在你头上开满红红的一片花,你就会高兴了’。就是用这样的意象来暗示将来世界会变成红色的。”

1968年台湾当局以“组织聚读马列共党主义、鲁迅等左翼书册及为共产党宣传等罪名”逮捕了陈映真,刘大任说他还曾参加过这个读书会,他当时被陈映真看作是未来要吸收的对象。“可是我当时的思想还比较杂乱,陈映真也不知道我是否能靠得住,还在考验我。”

保钓运动

刘大任后来的左翼活动同保钓运动有关。

“我参与保钓运动,不能说和陈映真毫无关系。陈映真1968年被捕,在这之前我们真的是生死与共。那个时候想法不见得一致,但基本上是彼此同情的。陈映真出事以后,我非常愤怒,但无能为力。当时唯一能做到的就是通过关系让他被捕的事情不要蒙在黑暗里无人过问。因为1950年代到1970年代初,台湾对待政治犯的手段是非常残忍的。要逃命不容易,要么枪毙,要么刑期非常长,流放到绿岛。”

1970年代,保钓运动在美国留学生中传播开来。起初刘大任想在行动委员会中隐姓埋名做幕后工作,但台湾留学生被香港留学生嘲笑:“这是你们台湾的事情,你们都不出头,叫我们出头,实在太不像话了。”

再加上陈映真被捕,“我决定豁出去也是基于对蒋介石政权的不满,他们捕杀爱国知识分子的手段太过分了。同时蒋介石政权在外交上过于懦弱,‘保钓运动’也等于将他们一军。”

“保钓运动末期就变成了中国统一运动,那个《中国统一运动宣言》还是我写的。”

“这一豁出去就影响了我一辈子”

1970年代的“保钓运动”使得钓鱼岛能够处于主权争议状态,但同时对刘大任也产生了很大影响。“这一豁出去就影响了我一辈子。”刘大任自1966年离开台湾后,因参与“保钓运动”,之后的17年时间都不能回到台湾。

“我的身份变得很奇怪,在台湾我被当成外省人或另一类人。在海外,我被当作华侨。可在我的心目中就认为自己是中国人。”

刘大任记得1983年他到国民党在纽约的机构接洽回台探亲,当时他提出了一些条件:不参加公开的座谈,希望台湾的媒体不要进行报道以及情治部门不要约谈。“约谈表面听上去很无害,但他们是可以动手的。”

这么多年过去,再回过头来看“保钓运动”,刘大任说他一点也不后悔参与其中。

“对于‘保钓运动’有各种各样的解释,有污蔑的、也有过誉的讲法,但我觉得这都不影响它的实质意义。它的第一个实质意义:我们中国人自己提出拥有钓鱼岛归属权,也提供了历史和法律上的依据,并通过‘保钓运动’这个公开事件保持了钓鱼岛是无主岛屿的争议状态,那么我们将来才有机会收回钓鱼岛。”

“第二个意义,‘保钓运动’打破了台湾白色恐怖对知识分子心理上的宰割,因为在此之前没有人敢公开站出来指出蒋介石或蒋经国什么事情做得不对。”

“第三个意义,我们借这个机会告诉有关政府,在处理有关国家领土主权问题时决不可掉以轻心,如果糊里糊涂出卖领土或者拿出去和别国交换,老百姓会抗议并站出来讲话的。这在台湾算是开了一个先例。”

如果当年不去美国读书,刘大任还差点去了邵氏电影公司工作。那时邵氏电影公司的邹文怀到台湾挖掘编导人才,刘大任和邱刚健同他谈了一个下午,两人同时被录取。后来刘大任为了继续深造去了美国,“邱刚健去邵氏做了编导,写了很多剧本,拍了几部电影,取得了一定的成就。”

从政治运动回到文学

参加“保钓运动”让刘大任发觉群众运动有非常好、很美的一面,但也有不好的、丑的一面。“人性也有比较自私或是心胸狭隘的一面,为了一点小小的权和利,就做点小动作。看多了以后,我自己就对政治慢慢冷淡下来。”

“保钓运动”过后,刘大任觉得自己的文字可用“面目可憎”一词来形容。“写出来的文章动不动就是宣言体,受《毛泽东选集》的影响很大,觉得那样写才过瘾。”

“但搞文学的话这样是不行的,那个时候一下子回不到文学的语言,觉得很懊恼。所以中间也有一段时间在挣扎,不知道该怎么走。”

“保钓运动”后刘大任留在联合国工作,一个到非洲出差的机会让他发现那里是一个全新的环境,“人少畜生多,虽然和纽约相比很多地方很落后,但却是个很可爱的地方,自然风光让我大开眼界,感觉非常新鲜。”于是刘大任自愿报名去非洲工作了三年。“那三年里,我最想做的事情就是把自己死掉的文学细胞再找回来。”

刘大任的第一个长篇《浮游群落》就是在那个时候开始写的。“开始很不顺利,文字写了就觉得难以忍受,只好撕掉。”

后来刘大任找到一个办法。“因为我想写1960年代我在台湾参与新文学的一些经验,希望台湾大学生能够了解老一辈人曾经的理想和那样一种生活方式。”那时台湾有个歌手叫做胡美红,声音很有味道。刘大任很喜欢她的一首台语歌曲《港都夜雨》,他就用磁带反反复复录这首歌。“当坐下来想写作的时候,就靠她的歌声带我进入回忆。”

刘大任说这篇小说最后写出来有点感伤,和这首歌也有一定的关系。不过令他欣慰的是台湾的大学生还蛮喜欢这部作品的。

劝说陈映真回归文学创作

2016年11月12日,陈映真去世,刘大任在《晶报》发表了一篇悼念文章,其中讲到他劝说陈映真回到文学创作一事。“1987年台湾解严以前,他是前政治犯,我在黑名单上,彼此无法联系。我也曾通过曲曲折折的渠道,传递信息,想说服他回到他的文学创作,得到的回应是:你太灰色,太没出息了。”

被问及为何劝说陈映真回到文学创作时,刘大任说:“陈映真出狱后,我也陆陆续续地听到一些消息说他在政治上特别活跃,但对文学创作好像已经没什么兴趣了,并转入了台湾的所谓‘乡土文学论战’”。

“‘乡土文学论战’主要是通过意识形态某种所谓的信仰来说服对方,让对方放弃原来的想法,与推进文学本身的关系不是那么密切。这样的论战我觉得打下去也没有多大的意义,更何况‘乡土文学论战’到中后期就被‘台独’主义者掌控着。他们提倡本土主义、割断中国历史传承的企图就慢慢暴露出来了。”

“陈映真搞文学可能是九十分、一百分的学生,但是搞政治可能是零分、十分、不及格的学生,何必浪费自己去做这个呢?我认为那时台湾年轻一代里写小说最有才气的就属陈映真,而且那么多人喜欢他的东西,他放弃文学就太可惜了。”

“但他那个时候是‘一头热’。我也知道他在监牢里结交了很多难友,都是上个世纪五十年代被国民党逮捕的左派,有些人已经殉难,所以他大概在道义上也有很多责任,这一点我也有些了解。但我总希望他能发挥所长,可能将来贡献更大,但他听不进去。”

1983年刘大任回到台湾第一件事就是通过当时报纸副刊的主编找到那些老朋友聚一聚,但并没办法产生交集。“他们那时候认同‘乡土文学论战’,把它当作一个为真理而战斗的事业来看待,我的这些想法慢慢就变成好像是在浇他们的冷水,所以不太投机。”

刘大任记得有一次一起吃完饭后,其他的人说“那我们走吧”,“有点拂袖而去的意思。”

1988年陈映真到美国爱荷华大学参加国际写作计划,每一年各国作家在圣诞节前后都到纽约、波士顿一带参访,刘大任找机会和陈映真见了面,“也找了不同意见的朋友同他一起谈谈,还是想把他拉回文学界,但终究无果。”

在刘大任看来,陈映真的创作生涯大概可以分为两个阶段:入狱前和出狱后,入狱前味道比较像鲁迅,出狱后企图比较像茅盾。“但是他在社会调查这方面的基本功恐怕远不如茅盾。茅盾写《子夜》时,对当时上海社会阶层的分析很细致,自己亲身经历了工人运动,对工人当时的生活状况也做了很多调查,并且参考了很多人的调查资料。”

“陈映真基本上基于自己的经验,比如他在跨国公司做过事,耳闻目睹了一些事情,也读过一些书,所以他写出来的东西跟茅盾相比的话,我认为是比较苍白的。这也是台湾文学界的一个公认,还是比较尊崇他入狱前的作品。他入狱前的作品虽然没有一个很强烈的哲学框架,但细微的观察同他作为一个文学者的同情心所传达出来的感染力,在那个时代来讲是相当突出的。但很可惜再也回不到那个时候。”

如何看待陈映真的孤独

陈映真去世后,很多文章多用“孤独”一词来形容他。在被问及如何看待陈映真的孤独时,刘大任认为比较这几十年的发展,“中国的变化其实蛮大的,在经历一个慢慢融入世界的过程,不再把第三世界和超级大国这一类的框架看得比较重,但我觉得在陈映真的哲学里是不承认这个过程的。”

“如果不能够很好地去了解这种改变和它背后的原因,以及对世界现状产生的影响,还停留在红星照耀中国这样的纯粹的世界观里,那么他了解的中国是不是有点脱节?”

刘大任认为陈映真的孤独是因为他不接受这种变化。“但如果把这种孤独看成一个劣势的形象,也未免太过时代错误的感觉。现在已经不是一个暴力革命的时代,而是通过全球化,不同的文化和信仰之间相互碰撞,慢慢出现解决世界纠纷的新机制。我们应该想办法去理解这些变化,自己的世界观不能停留在20、30岁时极端高远的理想上。”

“并不是说我们要否认那个最终的理想,而是说它现在在世界的运行中不是关键性的力量,它曾在19世纪末到20世纪中叶这段时间中产生很大影响。我们并不否认它带来的翻天覆地的变化,也承认它在很多方面都有一定的贡献。”

“在中国,一个很重要的议题就是解决贫困问题。”上个世纪五十、六十年代,刘大任在学生运动时看到《红旗渠》这一类的纪录片都会流眼泪。“《红旗渠》讲的是因为那个地方没水,要建一条渠道,当时铁姑娘从山顶上吊一根绳子下来,在悬崖上面凿山,最终在山腰中间凿出一条路来。那时候是靠人的精神力量去战胜大自然、解决贫困问题的。”

“但目前看来,中国扶贫的成果很了不起,但并不是靠精神胜利的方法。”刘大任曾看过一些新闻报道,在他看来,中国的扶贫工作现在是政府的指导加上老百姓的觉悟,运用科学的方法完成的。“比如在穷乡僻壤的地方引进一些适合当地栽培的经济作物品种来代替水稻种植等等。经济作物的收益较大,现在还可以选择网上销售,类似的做法才能真正达到扶贫的效果。”

刘大任认为文学工作者应该去观察这一类的社会变化。“我现在能站在比较客观的立场上看问题。当然有些老朋友对我这样的观点很不满意,认为我是背叛。但我是在自己的摸索中找到自己的经验,形成自己的想法,大概只能这样解释。”

(感谢杨卓君对本文的贡献)